足立区の循環器医療

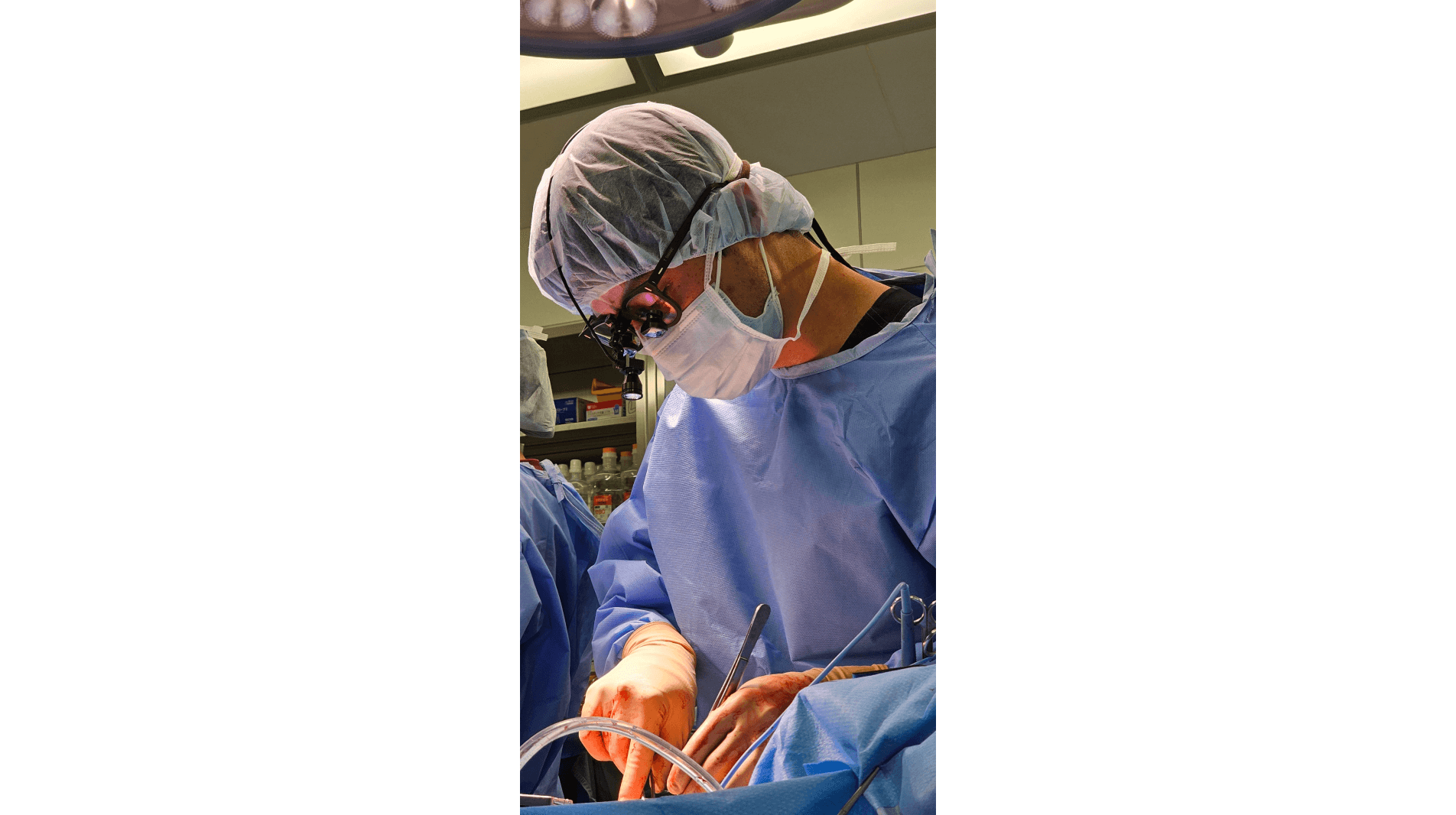

写真:PIXTA

生活習慣病の割合が高く

健康課題を解決する対策が急務

超高齢社会となった現代では、健康寿命の延伸が欠かせません。厚生労働省の調査によると、2020年における足立区の平均寿命は男性80.1歳、女性86.7歳と報告されており、特別区全体の平均寿命より低くなっています。また、生活習慣病に関連した病気を治療している人の割合を東京都全体の割合と比較すると、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧症のいずれも足立区のほうが高くなっている状況です。特に足立区の糖尿病有病率は30~60歳代の全世代で東京都平均よりも高く、生活習慣病など健康課題を解決するための対策が早急に求められています。

足立区の医療を支える

綾瀬循環器病院

1人でも多くの命をつなぐために――365日24時間体制で地域の健康を守り支える

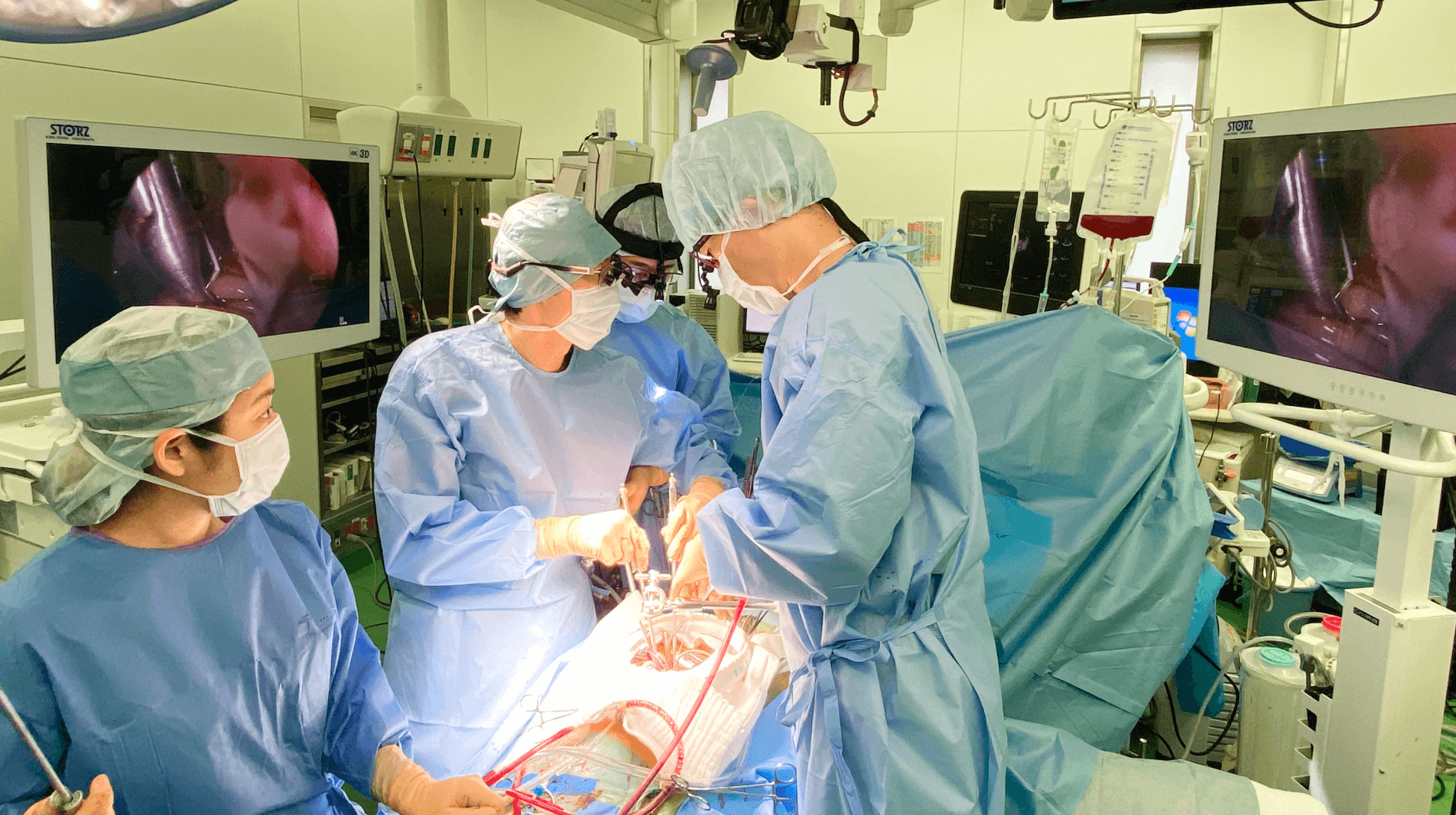

綾瀬循環器病院は1986年に設立されて以来、心臓血管外科・循環器内科を中心にグループ全体で地域医療への貢献を使命としてきました。当院は病床数76床、2室のバイオクリーン手術室およびハイブリッド手術室を設置し、緊急開心術(心臓血管手術)にも24時間体制で対応可能です。また、東京都CCUネットワーク*に加盟し、急性大動脈疾患の手術実績が多数ある医療機関として緊急大動脈重点病院にも指定されています。これらは迅速な対応が必要となる急性心血管疾患や急性大動脈疾患に対し、設備が整い治療実績もある医療機関へと速やかに救急搬送を行うためのシステムです。循環器疾患の疑いがあれば、当院での精密検査、専門治療、入院治療が迅速に行える仕組みになっています。

*

東京都CCUネットワーク:急性心血管疾患に対し、迅速な救急搬送と専門施設への患者収容を目的とした東京都のネットワーク。

治療後の未来も“チーム”で守る

――心臓リハビリテーションに注力

心臓、大血管の病気は、全身の健康状態とも深く関わっているため、術後は心臓リハビリテーション(以下、リハビリ)が欠かせません。心臓リハビリでは、運動療法や生活習慣の指導を通じて、心臓への負担を減らし、再発リスクを抑えることを目指します。

当グループでは、診断から手術、そしてリハビリまでをシームレスに提供し、患者さんを総合的にサポートしており、近隣にはリハビリを専門とする“あやせ循環器リハビリ病院”も備えています。当院においても、リハビリテーション科には日本心臓リハビリテーション学会認定の心臓リハビリテーション指導士が在籍しており、医師・看護師・理学療法士などの多職種が連携して療養を支えています。安心して治療を受けていただけるよう体制を整えていますので、小さなことでも遠慮なくお気軽にご相談いただければと思います。

綾瀬循環器病院における

心臓弁膜症・狭心症/心筋梗塞

・不整脈・大動脈瘤の診療

心臓弁膜症の診療

気付きにくい心臓弁膜症――動悸や息切れを自覚したら一度検査を受けてほしい

心臓弁膜症とは、心臓の弁が正常に機能しなくなる病気をいいます。心臓弁膜症には特有の症状がありません。主な症状としては動悸や息切れ、足のむくみなどが挙げられますが、これらは加齢によって誰でも起こり得るため、病気のサインであることにご自身では気付きにくい側面があります。

心臓弁膜症は進行すると心不全を引き起こす可能性もありますので、気になる体調の変化がある場合には「きっと年のせい」とご自身で納得せず、一度検査を受けていただきたいと思います。当院は紹介状がなくても受診可能ですので、体調の変化で気になることがあればお気軽にご相談にいらしてください。

本音に寄り添い、第2の人生のきっかけとなる“旅”を共に歩む

心臓弁膜症の根本的な治療には手術が必要です。心臓の手術と聞くと大がかりな治療をイメージされる方も多いと思いますが、近年では医療の進歩に伴って低侵襲(体への負担が少ない)治療が開発されています。具体的にはMICS(低侵襲心臓手術)・TAVI(経カテーテル大動脈弁留置術)・Mitra Clip(経皮的僧帽弁クリップ術)などがあり、それぞれ当院でも導入しています。

MICSは肋骨と肋骨の間から心臓にアプローチして傷んだ弁を治療する手術、TAVIとMitraClipはカテーテルという細い管を血管から挿入して行う治療です。治療方針の決定にあたっては、患者さんの病状や年齢、ご希望などを踏まえ、 “将来を見据えた治療戦略を立てること”を特に重要視しています。TAVIはカテーテルを挿入する傷口のみで済むため、負担が少なく有用な治療ですが、だからといって誰にでも適した治療というわけではありません。人工弁の劣化によって将来的に心臓の手術が必要になった場合、合併症のリスクが高くなることが報告されていますので、当院においては再治療の可能性も含め的確に評価・判断したうえで実施しています。

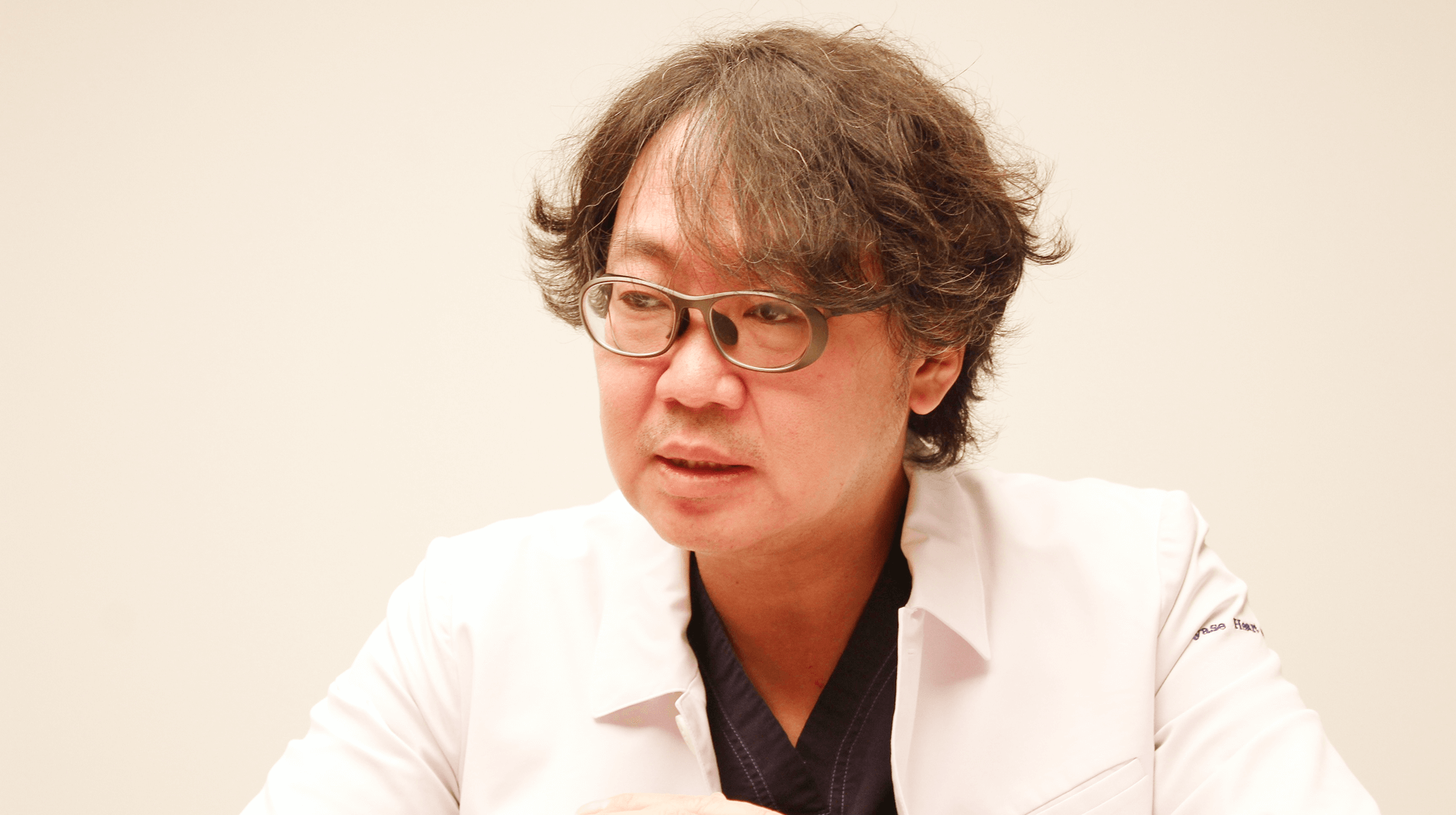

治療方針を決める際には、私は患者さんに「何歳まで生きたいですか?」「趣味や楽しみは何ですか?」と必ずお伺いしています。初めは「もう十分生きたから、これ以上は望まない」とおっしゃる方もいますが、会話を重ねていくと「孫の成長は見たい」など実はまだやりたいことがある患者さんも多い印象です。本音をすくい上げ、その希望に責任をもってお応えするのが、心臓血管外科医の使命であると考えます。外科的な治療と内科的な治療のどちらからも公平にお話しできるのは、心臓の治療を専門とする当院ならではの強みです。手術をして終わりではなく、10年後・20年後の人生も責任を持ってフォローしますので、安心して我々にお任せください。

手術や入院と聞くと不安な気持ちになる方も多いと思いますが、新たな人生を歩むきっかけになる“旅”と前向きに捉えていただけるとうれしいです。元気に楽しく100歳を迎えられるよう一緒に頑張りましょう。

狭心症・心筋梗塞の診療胸の苦しさを感じた場合は、些細な症状でも早めに受診を

狭心症とは、冠動脈(心臓に血液を送っている血管)が狭くなり、心筋(心臓の筋肉)に十分な血液が行き渡らなくなった状態をいいます。冠動脈の狭くなったところが完全に閉塞すると、心筋梗塞を引き起こし、その場合は一刻を争う状況になります。

なお、狭心症が進行すると心筋梗塞の発症につながりますが、必ずしもこの段階を踏むとは限らず、突然心筋梗塞を発症する方もいらっしゃいます。狭心症や心筋梗塞は生活習慣病(高血圧や糖尿病、脂質異常症など)や喫煙がリスク因子(発症に関連がある因子)になるとされていますので、これらに当てはまる方で胸部に何らかの症状を自覚した場合には、些細な症状であってもなるべく早めに受診をしていただきたいと思います。

専門的な知見から適切な治療を見極め、再発させない診療に尽力

胸痛などで当院を受診された際には、まず冠動脈の狭窄(狭くなること)の有無、またその程度を詳しく評価します。冠動脈の狭窄が原因で血流が不足し、胸痛などの症状が引き起こされていると判断した場合、治療の選択肢としては薬物療法(内服薬による治療)と冠動脈血行再建術の2つがあります。冠動脈血行再建術とは、狭窄や閉塞した血管に再び血流を確保する治療で、カテーテル治療や冠動脈バイパス術などの種類があります。

カテーテル治療と冠動脈バイパス術にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、どちらを選択するかは冠動脈の狭窄の程度や患者さんの全身状態を総合的に判断し決定していきます。

冠動脈バイパス術においては、オフポンプ冠動脈バイパス術にも対応可能です。心臓を止めずに処置を行うため高い技量が求められますが、人工心肺装置を使用しないことで脳梗塞などの合併症リスクの低減が期待でき、また術後の早期回復が望めることが特徴です。病状によっては人工心肺装置を使用した手術が必要になることもあるものの、患者さんへの負担を考慮しながら可能な限りオフポンプ手術を優先しています。

狭心症や心筋梗塞をはじめとする冠動脈疾患は、治療によって血流を再開できれば、日常生活を取り戻せる可能性の高い病気です。もちろん再発防止のための適切な術後管理(心臓リハビリテーションなど)を行うことが前提となりますが、これは患者さんご自身の努力や私たち医療者の介入によって一定のコントロールが可能ですし、そういった意味では完治し得る病気だと考えます。当グループでは術後の心臓リハビリテーションも一貫して担える体制を整えていますので、ぜひ安心して受診いただければと思います。

不整脈の診療治療が必要な患者さんを見逃すことのないよう検査体制を整備

不整脈とは、心臓のリズムが崩れる病気です。その種類は多様で、中でも近年増加傾向にあるのが心房細動という不整脈です。初期の心房細動は常に異常なリズムになっているわけではなく、発作が生じたときにだけ異常な脈が現れます(発作性心房細動)。進行するとその不整脈が1週間以上続く “持続性心房細動”に移行し、1年以上続いた場合には“長期持続性心房細動”となります。心房細動は、進行するほど治りにくくなるとされているため早期発見が重要です。しかし、必ずしも自覚症状が現れるとは限らず、気付かないうちに発症・進行していることもあります。健康診断などで心電図の異常が指摘された際には、自覚症状の有無に関係なく必ず精密検査を受けていただきたいと思います。

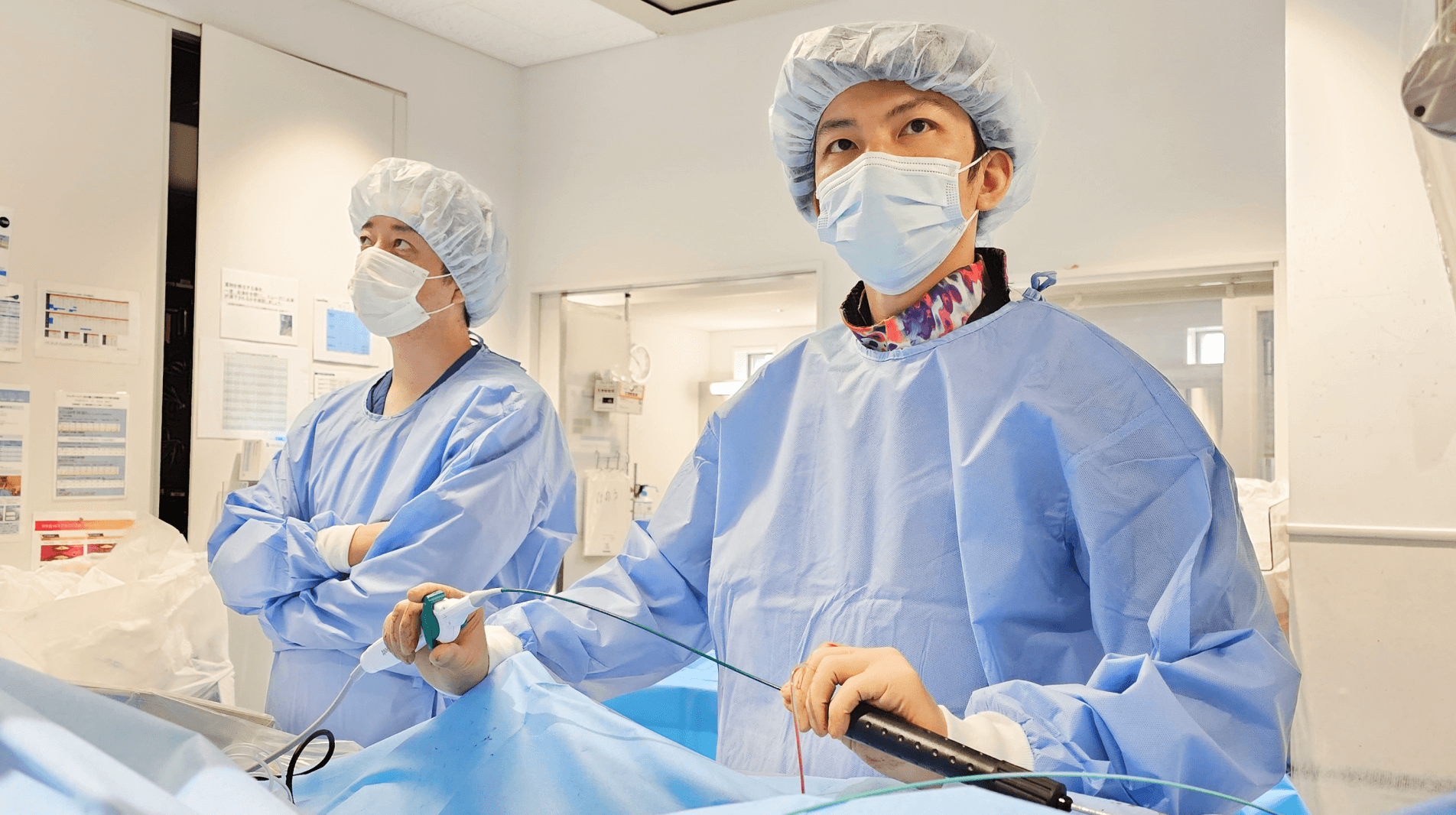

また、診断には心電図検査による異常な脈の検出が必要であるものの、検査中(心電図の記録中)に発作が起こらない場合は診断がつきません。当院では治療が必要な患者さんを適切に拾い上げるべく、一般的な心電図検査のほかパッチ型心電計も駆使しています。

パッチ型心電計は、胸に貼り付けるだけで心電図の記録が可能な医療機器です。当院で導入しているパッチ型心電計は1週間の連続記録が可能であり、ほかの心電図検査では見つけることができなかった不整脈の検出が期待できます。受診いただいたら基本的に心臓超音波検査も実施し、より正確性の高い診断に努めていますので、「胸の調子に違和感がある」「症状があるのに原因が分からない」などお困りのことがあれば、ぜひ一度当院へいらしてください。これまでに培った知識と経験を生かし、誠心誠意、診療させていただきます。

患者さんと同じ方向を向き、納得感の高い心房細動治療に努める

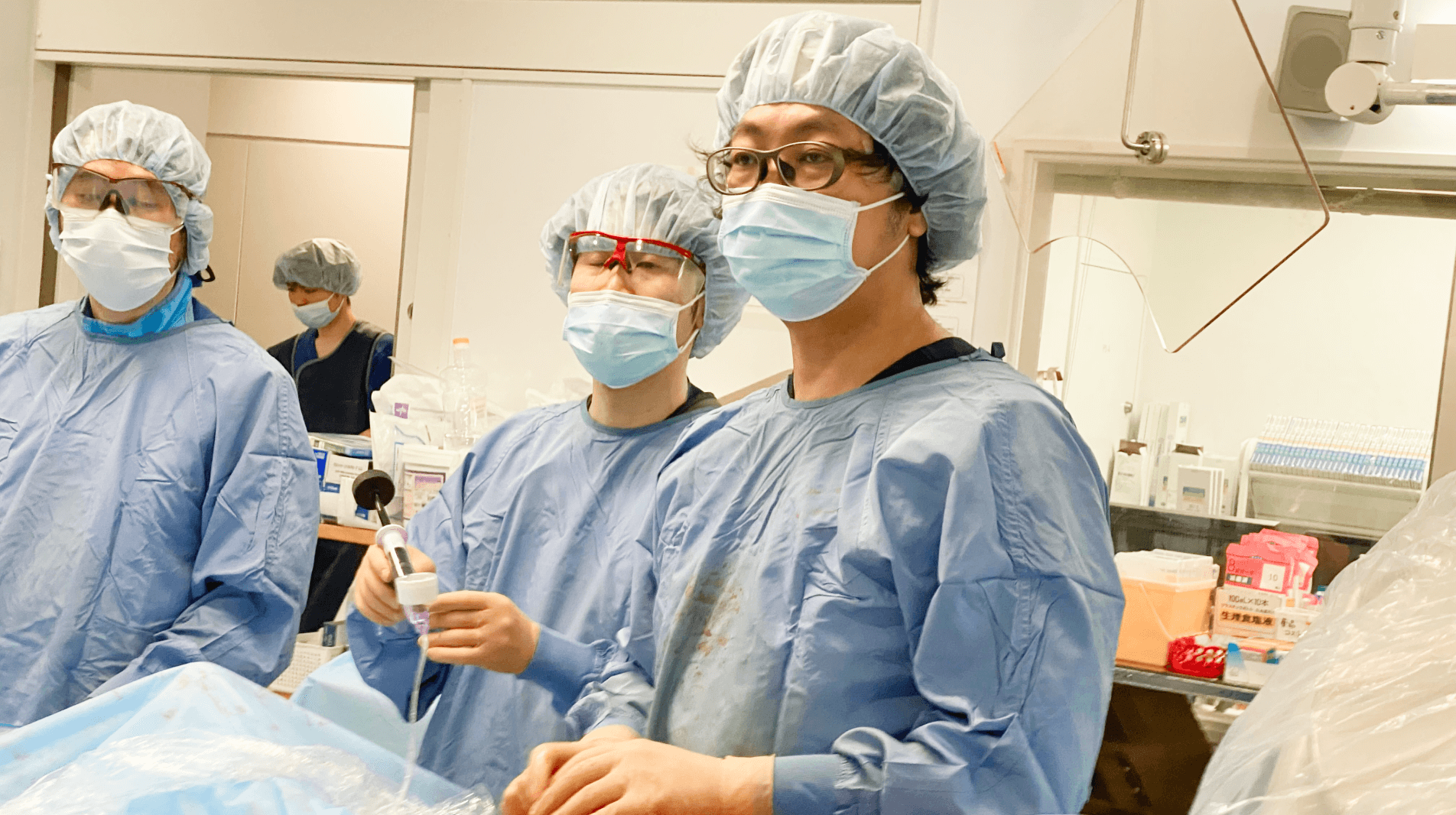

心房細動の根本的な治療には、カテーテルアブレーションがあります。これは、足の付け根などからカテーテルという細い管を挿入して心臓まで通し、異常な電気信号を発している心臓の筋肉を焼灼する治療法です。カテーテルアブレーションを実施するにあたっては、そのタイミングが非常に重要です。心房細動は、心臓が不規則に収縮している状態であり、心臓に負担がかかります。ダメージが蓄積した状態で治療を行っても再発する可能性が高くなるため、心機能が低下している方については、まず半年~1年ほどかけて外来でフォローし、可能な限り心機能を回復させた状態でカテーテルアブレーションを実施するようにしています。

また、比較的年齢が若い方については、まず薬物療法など手術以外の治療で経過観察を行うことが多いです。というのも、カテーテルアブレーションは1990年代に保険適用となった治療で、まだ歴史の浅い治療です。もちろん研究のうえ確立された治療法ではあるものの、今後より優れた治療法が開発される可能性も大いにあります。とはいえ、先述のとおり発作の持続期間が長いほど治りにくくなるとされる病気ですので、ただ先延ばしにするわけではなく、根治が望める期間を適切に見極めたうえで、最終的には患者さんとご相談をしながら決定していきます。

メリット・デメリットなどを一律にお伝えするのではなく、“目の前の患者さん”に対するオーダーメイドの診療にこだわり、責任を持って診させていただきます。納得いただける医療の実践には自信を持っていますので、お困りのことがあればいつでもご相談にいらしてください。よりよい治療について一緒に考えていきましょう。

大動脈瘤の診療

大動脈瘤の大半は無症状――小さい段階でも必ず定期なCT検査を

大動脈瘤は、大動脈(もっとも太い血管)が瘤のように膨らむ病気です。大動脈瘤が生じた時点ではほとんどが無症状ですが、大きくなり破裂した場合は命に関わるため、早期発見と適切な治療が重要です。

大動脈瘤の原因の多くは動脈硬化といわれ、そのリスク因子(発症に関連がある因子)としては高血圧や喫煙、ストレスなどが挙げられます。また、家族歴も関係するとされています。60歳以上の男性に多い病気ですので、これらのリスク因子のある方は、まずは一度画像検査を受けていただきたいと思います。

画像検査にはX線(レントゲン)など複数の方法がありますが、大動脈瘤の検査においては、CT検査がもっとも有用とされています。治療の要否については瘤の大きさによって異なるものの、小さい段階であっても瘤を指摘された方は半年~1年に1回必ずCT検査を受け、瘤の大きさが変化していないかチェックをしましょう。

当院は循環器医療を専門とする病院としての知見を活かし、的確な診断・治療が提供できるよう努めています。北綾瀬駅から徒歩3分と通院しやすい立地にありますので、お近くにお住まいの方で大動脈瘤があると言われている方、あるいは体調で心配なことがある方はぜひお気軽にご来院ください。

低侵襲のステントグラフト内挿術で患者さんの体への負担を軽減

破裂の可能性がある大動脈瘤に対して、従来は開胸・開腹手術を行うことが一般的でした。しかし近年では低侵襲な治療法であるステントグラフト内挿術が普及しており、当院でも実施しています。ステントグラフト内挿術は、足の付け根から血管内にカテーテルを挿入し、ステントグラフト(バネ状の金属がついた人工血管)を大動脈瘤のできている部位に留置する治療法です。開胸・開腹手術と異なり、ステントグラフト内挿術では胸やお腹を大きく切開する必要がないため、患者さんの体への負担が少ないことが特徴です。

開胸・開腹手術とステントグラフト内挿術はそれぞれ異なるメリットとデメリットがあるため、当院では心臓血管外科や麻酔科*など手術に関わる各科がそろった状態で、患者さんそれぞれに適した治療を話し合っています。患者さんへは双方のメリット・デメリットを丁寧にお伝えしたうえで私たちの見解をご説明しますが、最終的には患者さんのご希望も考慮しながら決定していくかたちとなります。

心臓の手術=怖いイメージが強いと思いますし、もちろん治療をしないというのも1つの選択肢です。ただ、やはり “治療を受け、元気になって帰っていただきたい”というのが我々の思いです。気になること・不安なことがあれば、どんなに些細なことでもお気軽にお尋ねください。不安なくいつもどおりの生活を送るためにも、相談を重ねながら一緒に治療を進めていきましょう。

*

麻酔科標榜医:田川 学先生 他2名在籍(2025年2月時点)

- 公開日:2025年3月18日