伊勢崎医療圏の医療

写真:PIXTA

それぞれの病院が得意領域を高め支え合う伊勢崎医療圏

群馬県伊勢崎医療圏に属する伊勢崎市・玉村町の人口10万人あたりの医師数は全国平均の6割程度です。高機能病院はあるものの、人口に対する急性期医療の提供能力は低いのが現状です。一方、医療需要は2015~2025年にかけて8%増加、特に75歳以上の医療需要の増加率にいたっては35%以上と予測されています。こうした状況を受け、地域の方々が求める医療を提供するため、地域の医療機関はそれぞれの専門性を高めています。今後も病院間での情報共有や連携体制の強化を進めていく必要があるといえるでしょう。

伊勢崎医療圏の医療を支える

石井病院

患者さんに寄り添う気持ちを大切に

地域医療に貢献する

石井病院は群馬県南部の伊勢崎市に位置する医療機関です。医療の原点である「患者さんの言葉に耳を傾ける」をモットーに30年以上にわたって地域に密着した診療を行ってきました。皮膚科から始まった当院ですが、現在では、内科、外科、整形外科などの科と海外を含め5つのクリニックと関連施設として特別養護老人ホームを運営するまでに成長しております*。

さらに2027年には、当院に隣接した場所に新病院を建設予定です。新病院は、患者さんの安全性や快適さを最大限に考えた間取りで設計しております。その一つとして、リハビリ室を外来と入院病棟各階に設置します。これにより患者さんの動線を短く分散することができ、感染症への対策にもなります。また、新病院は新たに内視鏡検査を行うセンターやIBD(炎症性腸疾患)の診療を行うセンターなどを開設することで専門性に特化した病院を目指しております。より多くの方に貢献できるよう職員一同努めていく所存でおりますので、何か不安なことがあれば一度当院の窓口にお気軽にお声がけください。

*

2024年12月時点

石井病院における

膵臓がん・乾癬・不整脈・IBDの治療

膵臓がんの治療

数mm単位の膵臓がんを発見できるかが治療を左右する

膵臓がんは、発見されたときのがんの大きさで治療方法が変わり、予後も変わります。そのため数mmから2cm以下程度の大きさの時点でがんを見つけられるかどうかが重要です。一般的には、腹痛や食欲不振、腰や背中に痛みが出るなどの症状が現れるといわれていますが、その症状を膵臓がんと結びつけて来院される方は少ない傾向にあります。

膵臓がんのリスクを高める要因としては、家族歴や糖尿病、慢性膵炎、肥満、喫煙などが挙げられます。これらにあてはまる方で、体調に少しでも変化がみられた場合はすぐに検査を受けてほしいですし、できれば定期的に検査を受けていただきたいです。

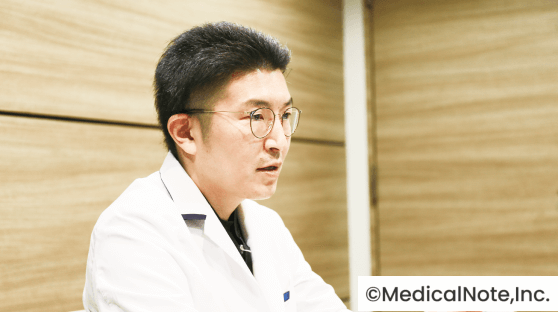

当院では、膵臓がんの早期発見のために、MRI検査、超音波検査、CT検査などを行い、それらの検査で膵臓がんが疑われる患者さんには、超音波内視鏡(EUS)検査を行います。EUSとは、先端部分から超音波を発する特殊な内視鏡ですが、胃カメラと同じ方法で行うため侵襲性が少ないのが特徴です。口から挿入し、食道から胃、十二指腸の消化管壁を通して、内臓の奥深くにある膵臓を超音波で観察することができます。EUSは膵臓全体(膵頭部、膵体部、膵尾部)の状態を細部まで見ることができるため、CT検査やMRI検査などの他の検査よりも数mm~2cm以下程度の小さな膵臓がんも見つけられる可能性が高まります。

膵臓がんのEUS画像(各々約2cm)

a.胃を介して描出した膵体部がん

b.十二指腸を介して描出した膵頭部がん

EUSでさらに膵臓がんが疑われた場合は、EUSの先端から穿刺針を出し、対象部位に穿刺し組織を採取する超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA)を行い、病理診断を行います。

時間との勝負になる膵臓がんだからこそ迅速な対応を第一に

膵臓がんという病気は進行が早いため、どれだけ早く治療できるか時間との勝負となります。当院では膵臓がんを疑った場合は、最短1週間程度で全ての検査を行います。その後、病理検査の結果を待ってから治療方針を決定するのが通常の流れではありますが、結果が出るまでには1週間程度かかってしまうため、膵臓がんを強く疑う場合には、その結果を待たずに適切な医療機関へご紹介しています。時間のロスを可能な限り減らした診療体制が構築できていることは当院の強みの1つです。

膵臓がんというと不治の病というイメージがあるかもしれませんが、手術や化学療法など治療方法はあります。まずは何かお腹周辺に違和感があるなど、少しでも気になることがある方は、当院でしっかりと検査させていただきますのでご安心ください。

また少し先の話になりますが、2027年5月をめどに内視鏡検査を行うセンターを開設予定です。さらに多くの患者さんにEUSを受けていただき膵臓がんの早期発見に尽力していく所存ですので、お困りの方はいつでもご相談ください。

乾癬の治療乾癬とアトピー性皮膚炎は似て非なる病気

乾癬とは皮膚が肥厚し、紅斑(赤くなること)部分がカサカサになり、鱗屑というフケのようなものが皮膚に付着する病気です。特に頭や、お尻、肘、膝に症状が現れることが多いのですが、爪や外陰部に症状が現れる方もいます。一般的に、外見から乾癬とアトピー性皮膚炎は似ていると思われがちですが、症状はまったく違います。たとえば、乾癬の場合はかゆみの症状が現れる人と現れない人に分かれ、男女ともに成人期以降に発症する傾向がみられます。一方、アトピー性皮膚炎はかゆみの症状が強く、多くの場合は乳幼児期に発症することが多いといわれています。

もちろん、日本皮膚科学会認定の皮膚科専門医が診察すれば、皮膚の状態から乾癬かアトピー性皮膚炎かの見分けがつきますが、患者さんが自ら判断するのは難しい側面があります。それぞれ適切な治療方法も異なりますので不安に思われる症状がある場合はご自身で判断せず、ぜひ一度当院へご相談にいらしてください。

患者さんの個別性に合わせた治療で寛解を目指す

治療方針を決定するにあたり、私はまず患者さんの皮疹(皮膚に現れる病変のこと)の部位、範囲、重症度、年齢、性別、職業、既往歴や合併症の有無を総合的に考慮します。そのうえで患者さんが望むレベルの整容面の改善、安全性の担保、そして治療費を加味して治療方針を決定していきます。たとえば、社会活動が多い若い患者さんが塗り薬や飲み薬などの治療で効果がみられない場合には、多少治療費がかかったとしても注射療法(生物学的製剤*)をすすめます。もちろん、先述のとおり費用については相談のうえ決定をしていきますが、注射療法は治療効果が高く、整容面をできるだけ早く改善したい患者さんにとって適した治療だと考えます。無理なく継続できる治療の中から、患者さんの生活様式や要望に合わせて効果が期待できる治療を検討いたしますので、相談しながらぜひ一緒に解決していきましょう。

*

生物学的製剤:体の免疫機能にかかわり、乾癬の炎症を起こすサイトカインのはたらきを弱める抗体製剤。乾癬に対しては、日本皮膚科学会が治療の実施を認めた施設のみ使用できる。

写真:PIXTA

乾癬という病気は、患者さんのQOL(生活の質)に直結する病気です。だからこそ私は多くの治療法を研究し、それぞれの患者さんに合った治療を提供することを一番に考えています。当院では、乾癬がなかなか快方に向かわない患者さんに対しても、納得のいく治療を受けられるようサポートしております。もちろん乾癬以外の皮膚の病気も、今まで培ってきた経験を生かして診療させていただきます。何かお困りの場合は、一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談いただけたらと思います。

不整脈の治療

症状が見えにくいからこそ丁寧な問診を心がける

不整脈とは、心臓の中で電気信号の流れが正常ではなくなる状態です。大きく分けると、心拍が速くなる・遅くなる・不規則になるという3つの症状に分類されます。心臓には洞結節という電気信号を規則的に送るペースメーカーの役割をする場所があります。洞結節からの電気信号で心臓は収縮と弛緩をくり返します。この電気信号が乱れると、動悸や胸の苦しさ、脈が飛ぶといった症状が現れることがあります。これらの症状は突然起こり治まるため、当院に受診された際には不整脈の症状がほとんどみられない患者さんも多くいらっしゃいます。そのため、私は患者さんが受診された際、「どのタイミングでどれくらいの長さで起こるのか」「動悸症状はあるか」「どんな違和感があるか」などを詳しくお伺いしています。この問診で緊急性がないと判断した症状に関しては「検脈」を行っていただいています。「検脈」とは不整脈が起こったときに、患者さんご自身で10秒間に何回くらい脈を打っているか、乱れているのかをみてもらうもので、その結果をもって再度受診していただくようにしています。

検査が必要な患者さんには、状態によって12誘導心電図かホルター心電図のどちらか、もしくは両方を行っています。 12誘導心電図は、当院では患者さんに合った記録時間で心臓からの微弱な電流を読み取り、正常に働いているか確認しています。もう一方のホルター心電図は、心電図の機械をつけて通常どおりに生活していただき、24時間の心臓の動きを記録する検査です。

患者さんの目線で不安に寄り添う診療が強み

当院での不整脈の治療は、薬物療法がメインとなり、私が定期的に外来で診療する形をとらせていただいています。そのほかの治療法であるペースメーカー治療やカテーテルアブレーション(心筋焼灼術)が必要な場合は他院での治療となります。その際は、患者さんの病状や家族構成、自宅からの距離などを加味し、話し合いながら病院を決めていきます。

写真:PIXTA

私は不整脈専門医*ではありますが、総合内科専門医**でもあり、一般内科全般にわたっての知識/知見をできる限り日々更新するようにしています。「石井病院に相談してよかった」と思っていただけるよう患者さんと同じ目線で不安に寄り添った診療を心がけておりますので、不整脈に関することだけでなく、どんなに些細なことでも遠慮せずお気軽にご相談いただければと思います。また2025年5月からは、ペースメーカーフォロー外来を開設することになりました。その名のとおり、ペースメーカーを入れている方の定期的な検査や機械の故障などに対応する外来です。これにより、少しでも通院の負担が軽減できればと考えております。これまでペースメーカーのために遠くの病院に通っていたという地域の方がいらっしゃれば、当院でもフォローが可能ですので通院の負担が軽減されるかと思います。ぜひお気軽に受診ください。

*

不整脈専門医:日本不整脈心電学会認定の不整脈専門医

**

総合内科専門医:日本内科学会認定の総合内科専門医

IBD(炎症性腸疾患)の治療

原因が分からず症状も多岐にわたるIBD

IBD(炎症性腸疾患)とは、潰瘍性大腸炎とクローン病の2つの病気を指します。ともにはっきりとした原因が解明されていないこともあり、長期にわたる治療が必要となります。また、症状が現れる時期と、落ち着いている時期を繰り返すのも特徴です。

それぞれ腸に炎症が起こるため下痢や腹痛、血便などお腹に関連する症状が現れるものの、潰瘍性大腸炎とクローン病では症状の現れ方が異なります。潰瘍性大腸炎では、下痢や血便(粘血便*)が多くみられます。さらに、便意切迫感(突然激しい便意に襲われること)や残便感なども特徴的な症状です。一方、クローン病では下痢や腹痛はみられますが血便はあまり現れません。さらに発熱、体重減少、痔ろう**など、全身の症状を合併することもあるのが特徴的です。

*

粘血便:粘液に血液が混じる便

**

痔ろう:あな痔。肛門周囲と直腸のトンネルができ化膿した状態。

長期的な治療が必要になるからこそ、患者さんとの対話を大事にしたい

IBDはさまざまな症状がみられるため、患者さんが受診された際、「いつから症状がみられたのか」「下痢や腹痛はいつ起きやすいか」「おなか以外の症状はあるか」など詳しく症状を伺っています。問診の結果、IBDの可能性がある場合は、血液検査、大腸内視鏡検査を行います。さらにこれらの検査でIBDが疑われる患者さんにはCT検査、小腸内視鏡検査、MRI検査、便検査などを行い、IBDであるのか総合的かつ慎重に診断していきます。

写真:PIXTA

IBDは長年付き合っていかなければいけない病気ではありますが、ここ数年、薬物療法の進歩は目覚ましく、新しい治療薬が開発されています。それにより、病気と上手に付き合いながら日常生活を送ることができるようになってきています。実際、治療によって症状をコントロールしながら、いつもどおり学校やお仕事に行っている方もいらっしゃいますので、どうか悲観的になりすぎず一緒に治療を進めていきましょう。長期にわたって治療を進めていくにあたり、信頼関係の構築も重要だと考えています。納得がいくまでご説明し、患者さんに寄り添えるよう心がけていますので、分からないこと・不安なことがあればどんなにささいなことでも遠慮なくご相談ください。

当院ではIBDに対する適切な診断および治療が提供できる環境を目指すべく、2027年ごろを目安に、IBDの治療を専門に行う外来を開設予定です。お腹の不調で悩まれている方は、ぜひお気軽にご来院ください。各医療機関の先生方におかれましても、治療に難渋する患者さんがいらっしゃる場合には、お気軽に当院へご紹介いただければと思います。

同医療法人のクリニック

- 公開日:2025年2月1日

- 最終更新日:2025年4月1日