新潟県におけるがん診療情勢

写真:PIXTA

がん患者が増えるなか、

新たな治療法の地域格差が課題

がんは、日本では一生のうちに約2人に1人がかかると推計されています。新潟県における年間のがん罹患数(新たにがんと診断された数)は21,000件*を超えており、今後、高齢化が進むことで、がん患者はさらに増加することが予想されます。近年では、検査や治療技術の進歩により、多くのがんで5年生存率が向上しているなど、がんは必ずしも克服できない病気ではなくなってきています。ですが、このような新たな治療を受けられる体制は、首都圏の病院と地方の病院で差があるのが現状です。日々進化する新たな治療法や薬を使った質の高い医療を新潟県でも受けられるよう、各医療機関が連携しながら、医療水準の維持・向上をしていく必要があります。

*

2020年

新潟県の医療を支える

新潟県立がんセンター新潟病院

治験に積極参加――個々の患者さんに合わせた幅広い選択肢を提供

当院は1950年に性病の治療・予防を目的にした県立新潟病院として開院しました。1961年にがんの診療を行う総合センターに生まれ変わり、がんを専門とする病院として地域を支えてまいりました。1987年に新潟県立がんセンター新潟病院に改称し、“都道府県がん診療連携拠点病院*”として、地域のがん診療において中心的な役割を担っています。

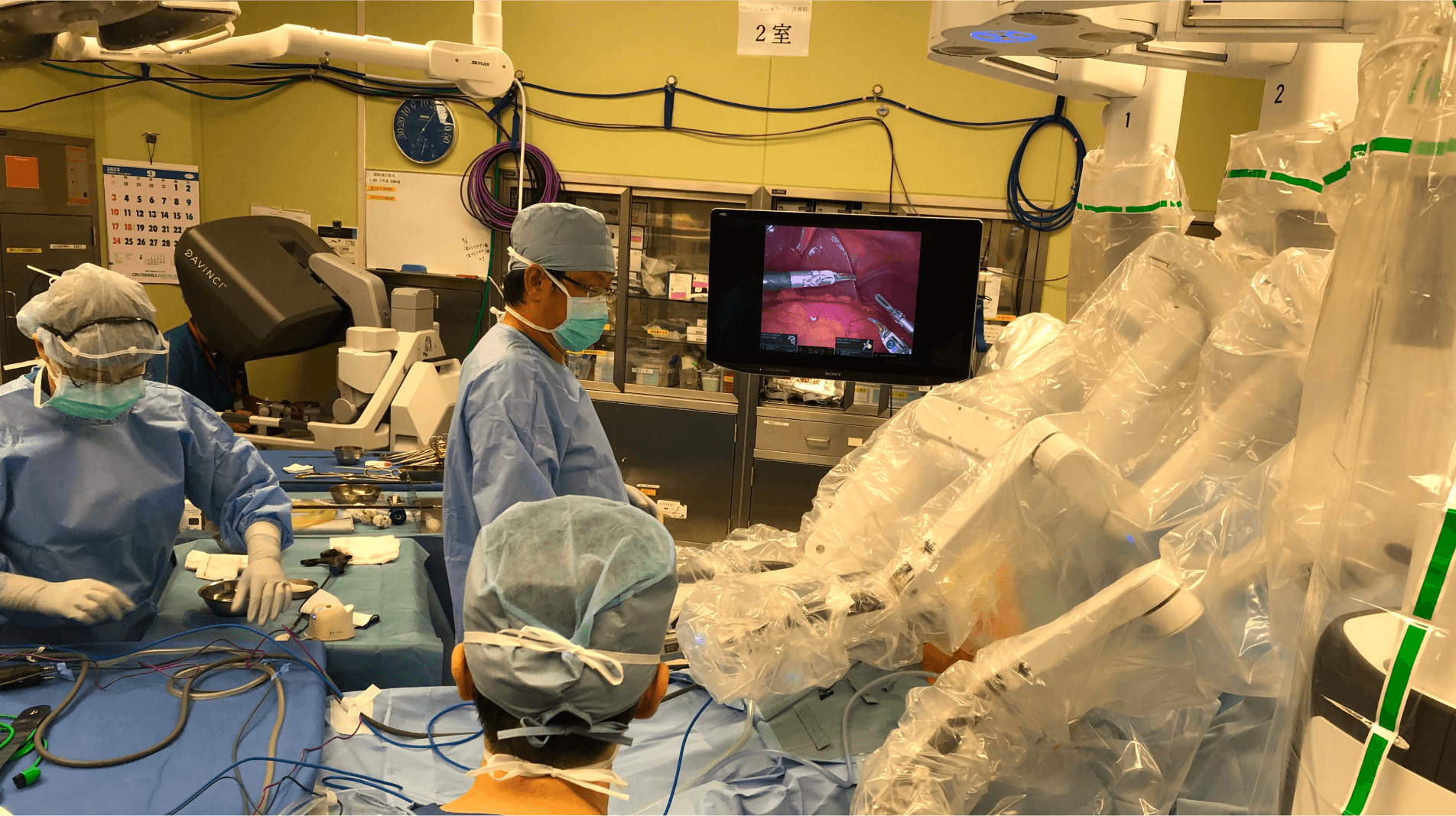

当院は、首都圏で開発される新しいがんの治療法を地域に届ける「橋渡し役」であると自負しています。地方であっても首都圏の病院と同水準の治療を受けられるよう、ゲノム医療、免疫療法、ロボット手術などに対応できる設備・治療環境の整備に注力してまいりました。また臨床試験や治験に積極的に参画し、新しい治療法や治療薬の開発にも取り組んでいます。

当院では幅広い治療選択肢をご提案できるよう体制を整えています。これからも地域の皆さんに寄り添い、信頼されるがんセンターであり続けるために研鑽を積んでまいりますので、がん治療でお悩みの方はぜひ当院にご相談ください。

*

都道府県がん診療連携拠点病院:全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるよう、厚生労働省が指定する病院。原則として各都道府県に1施設以上が指定されている。

新潟県立がんセンター 新潟病院における

多発性骨髄腫・咽頭がん・

肺がん・胃がんの治療

多発性骨髄腫の治療

速やかな発見のため地域への啓発に尽力

多発性骨髄腫は、血液細胞の1つである形質細胞ががん化し、増殖していく“血液のがん”です。発症初期には自覚症状がなく、健康診断などの血液検査や尿検査で数値に異常が現れて病気が見つかる場合が多々あり、患者さんご自身が発症に気付くのは難しいといえます。

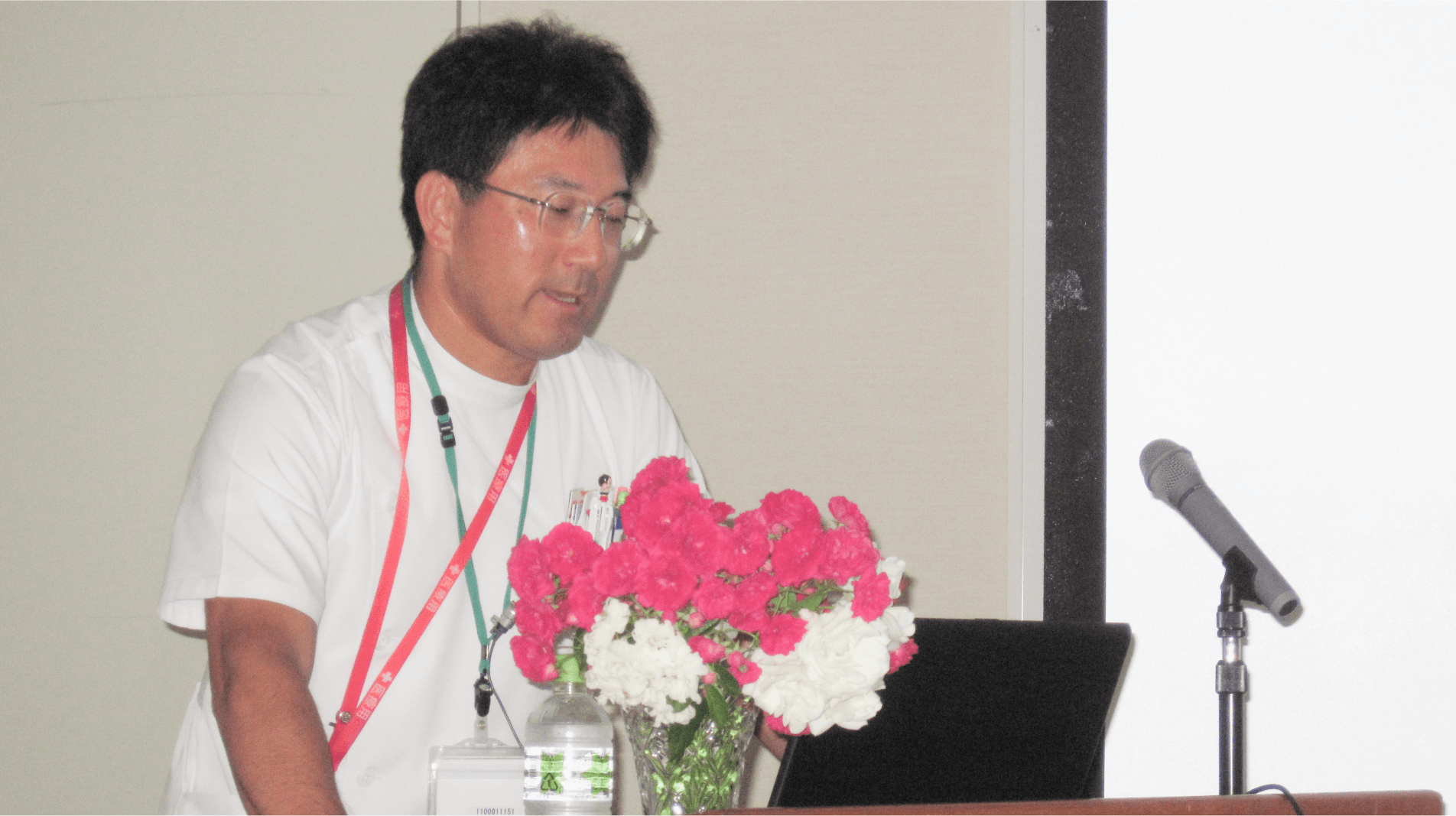

進行するにつれて貧血や腰痛、腎障害などの症状が現れますが、これらの症状から多発性骨髄腫の可能性を疑い、速やかに病気の発見につなげるためには、まず地域のクリニックや診療所の先生方に多発性骨髄腫を疑うべき症状を知っていただくことが重要です。そのため、当院では地域の医療従事者向けに講演会を開くなど、啓発活動に力を入れてきました。その結果、腎臓内科や整形外科を専門とする地域の先生方が、症状から多発性骨髄腫を疑い、迅速に患者さんを当院に紹介してくださるようになり、スムーズな連携体制が実現できてきています。

がんの遺伝子変異を分析――適切かつライフスタイルを重視した治療を提供

多発性骨髄腫の診断には、血液検査のほか骨髄検査(骨髄穿刺・骨髄生検)や画像検査(CT・MRI・PET)などを行います。多発性骨髄腫の主な治療法はさまざまな薬を併用する薬物療法で、近年では多くの新規薬剤が承認されるなど治療の選択肢が広がっています。当院では、骨髄検査で得られた細胞を調べ、がんの遺伝子変異も分析のうえ、一人ひとりの患者さんに合わせた薬や治療法を提案しています。

写真:PIXTA

当院で治療を受ける高齢の患者さんの中には糖尿病や心臓病などの基礎疾患がある方もいらっしゃいます。副作用の懸念から使用できる薬の制限はあるものの、血液内科医が専門的な観点からきちんとマネジメントしていますし、必要な場合は内分泌疾患を専門とする医師なども加わり患者さんをサポートする体制が整っています。

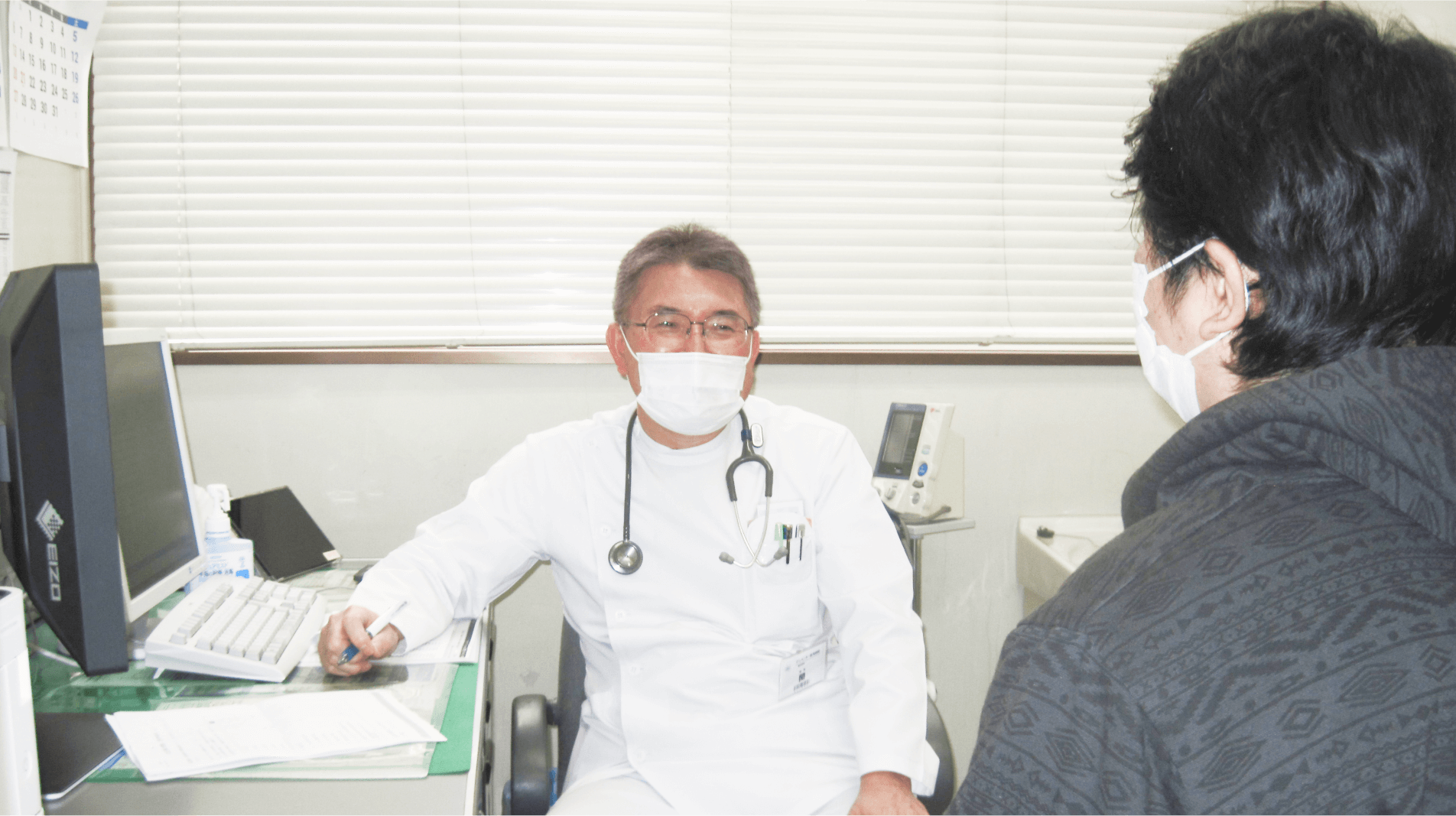

以前は入院による治療が主流でしたが、最近は週1回や月1回の通院で治療できる場合もあり、いつも通りお仕事を継続されている方もいらっしゃいます。治療は患者さんのライフスタイルに配慮し、ご意向を重視しながら進めていきますので、ちょっとしたことでもぜひご相談ください。

多発性骨髄腫は、現在の治療では根治(完全に治ること)が難しい病気ではあるものの、新しい薬が登場するなど治療は着実に進歩しています。当院は治験にも力を入れていますので、条件に適合すれば治療選択肢を複数ご提案することも可能です。病気とうまく付き合っていけるよう、私たちが精いっぱいサポートしますのでどうか希望を持って一緒に立ち向かっていきましょう。

咽頭がんの治療痛みがなくてもしこりや腫れに気付いたら早期受診を

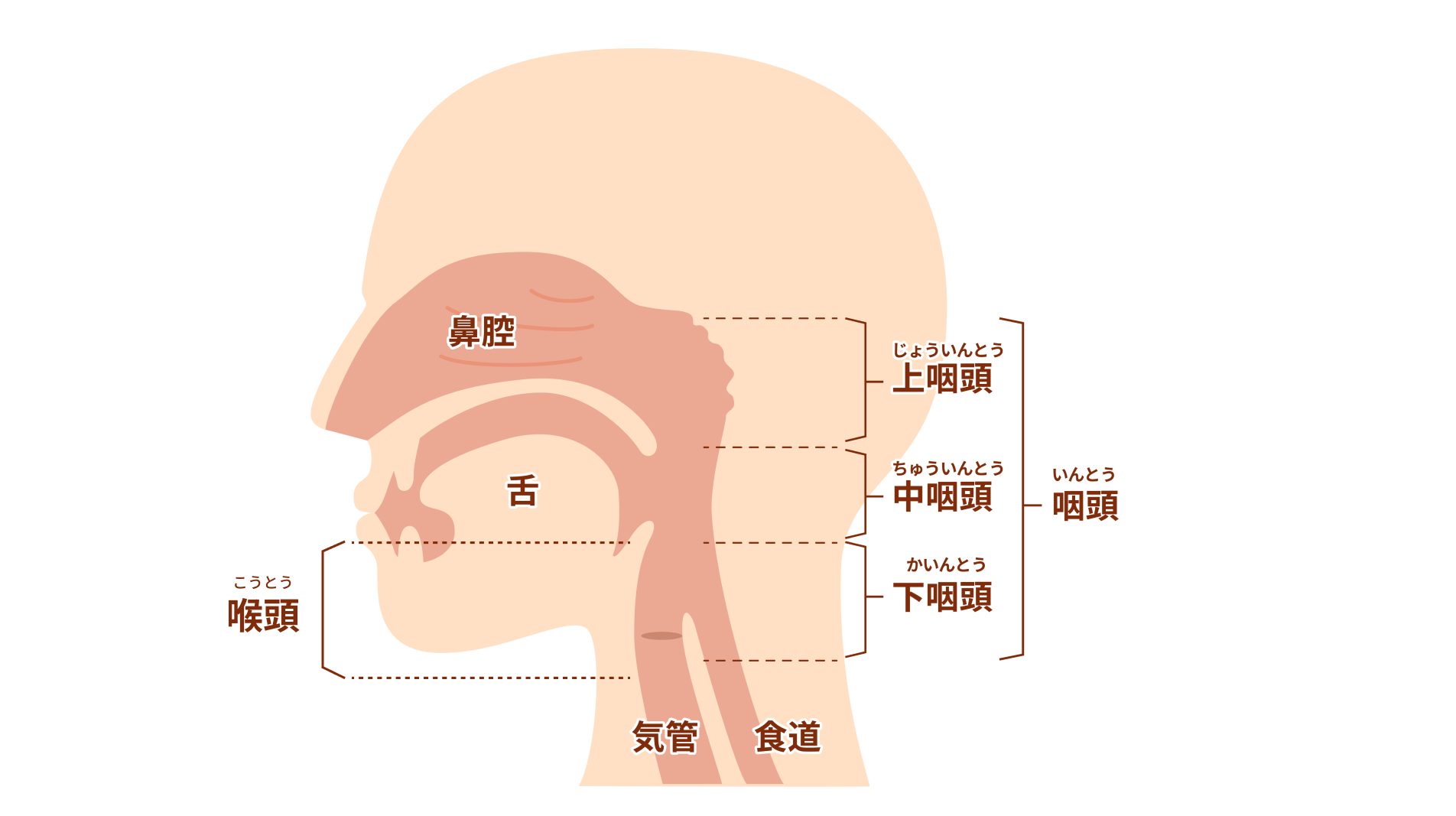

咽頭とは、鼻の奥から食道の入り口までの部位を指します。食事や呼吸のほか、発声などに関わっており、私たちのQOL(生活の質)に大きく影響を与える器官です。

イラスト:PIXTA、加工:メディカルノート

咽頭がんの主な発症原因は過度な飲酒、喫煙です。また近年ではHPV(ヒトパピローマウイルス)への感染を起因とした中咽頭がんが急増しています。HPVは子宮頸がんの原因となるウイルスとしてよく知られつつありますが、女性のみが注意すべきウイルスではなく、男女問わず咽頭がんなどの原因にもなり得ます。受診のきっかけはのどの違和感が多いですが、のどの痛みや血痰(血の混じった痰)がみられる場合もあります。首のしこりが気になり受診したところ、がんだったというケースもあります。しこりは小さかったり、痛みがなかったりすることもありますが、2~3か月続くようでしたらお近くのクリニックでかまいませんので早めに受診をしましょう。がんの疑いがあると診断された場合は、紹介状を持って速やかに当院へお越しください。当院ではがんの診断に欠かせないCT・MRI検査やPET-CT検査などを取りそろえ、検査からより適切な診断につなげられるよう努めています。

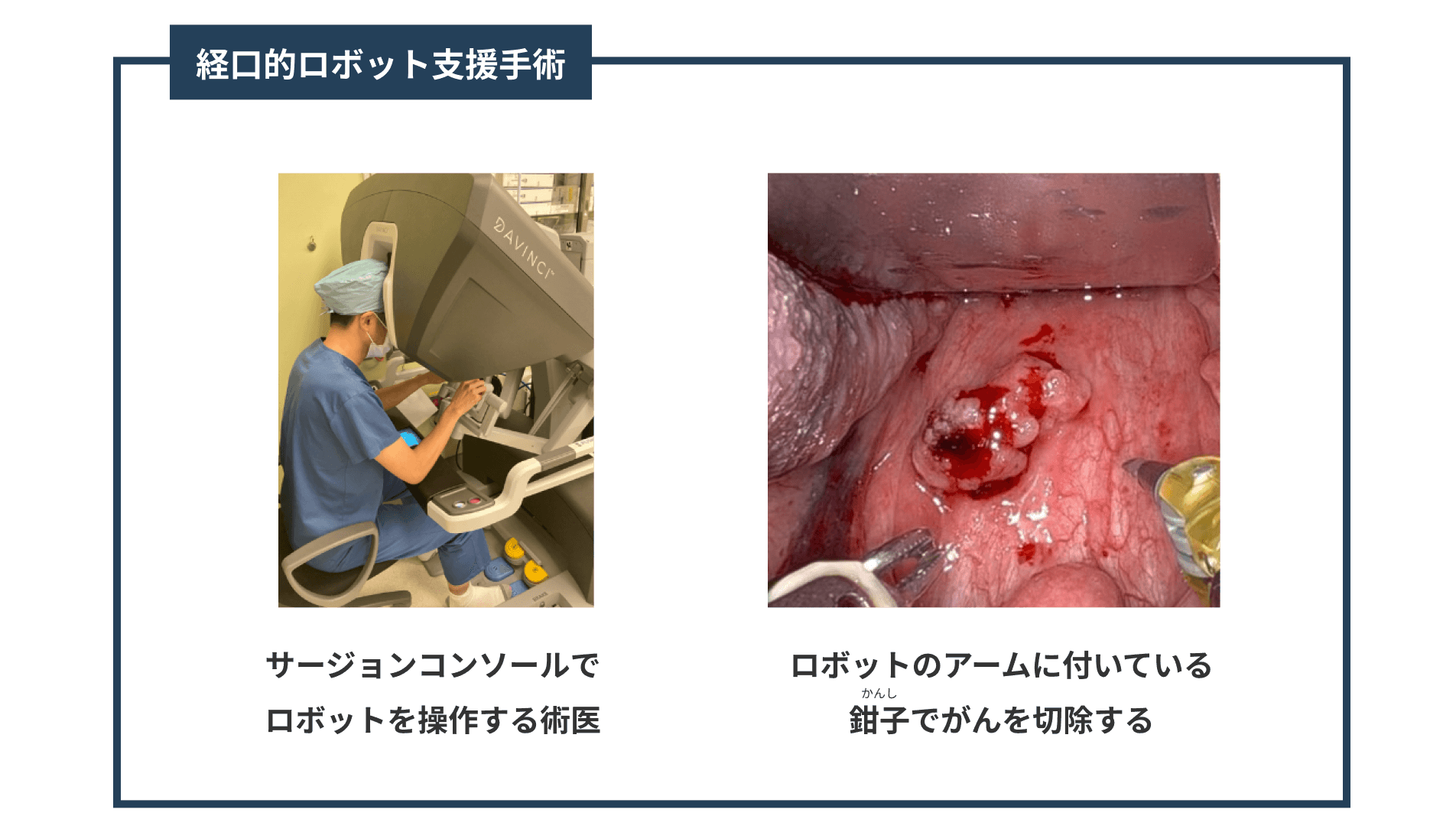

長期的なQOLを考慮した治療を提案

咽頭がん治療においては、根治性(完全に治ること)の担保とQOLの維持が特に重要です。お伝えしたとおり、咽頭には食事や発声など生活に関係する機能が多くあります。当院では手術や放射線、薬物療法などを単独あるいは組み合わせながら、こうした機能を最大限温存することに心血を注いでいます。その一環として、手術では「経口的ロボット支援手術」に対応しています。これは口の中からロボットのアームを挿入してがんを摘出する手術で、手ぶれを起こさずに自在な操作ができることから狭い部位での細かい作業を安全に行うことができます。切除範囲を小さくすることで嚥下(飲み込み)や発声などの機能を残しながらがんの切除が可能です。

また、2023年10月からは再発や転移があった患者さんを主な対象として、“頭頸部アルミノックス治療”も行っています。これは、がん細胞にのみ反応して結合する薬を投与後、患部にレーザーを当て、がん細胞だけを破壊する光免疫療法の1つです。レーザーは人体に害がないもので、健康な細胞が破壊されることはほとんどありません。

加えて、当院では気管と食道をつなぐシャント手術にも対応しており、“プロヴォックス”という器具を装着して発声できるようにする人工シャント発声も患者さんと相談のうえで実施しています。

咽頭がんを含めた頭頸部がんは放射線治療科や形成外科、消化器内科や外科など複数の科にまたがる治療が必要です。当院では診療各科と連携しながら、咽頭がんに対する幅広い治療に対応できる体制が整っています。早く見つかればより多くの治療選択肢をご提案できますので、まずは少しでも違和感を覚えた際には放っておかずに、近くの耳鼻咽喉科を受診してください。

肺がんの治療

早期には症状がないことも――たばこを吸うことで発症リスクが高まる

日本では年間約13万人が肺がんと診断されており、高齢化を背景に増加傾向にあります。

肺がんにかかっても、早期には症状がみられないこともあるため、早期発見のためにはがん検診を受けることが非常に大切です。また、たばこを吸うこと(喫煙)は肺がんのリスクを高めることが分かっており、受動喫煙も同様に肺がんの発症リスクが高まります。禁煙することで肺がんの死亡率は経年的に下がっていくという調査結果もあります。ご自身やご家族のためにも、ぜひ禁煙を意識し、40歳以降は積極的にがん検診を受けていただきたいと思います。当院では住民検診・職場健診・人間ドックを行っている検診機関と連携することで、がんの早期発見にも力を入れています。

肺がんの診断にはCTやPET-CTなどの画像診断と、細胞や組織をみる病理診断が必要です。治療方針については、複数の呼吸器内科医や呼吸器外科医、放射線科医、病理医と協議のうえで、患者さんの病状に合わせた治療法を提案しています。条件に合う患者さんには当院が参加している抗がん薬の治験など、新しい治療についてもご提案できる環境です。

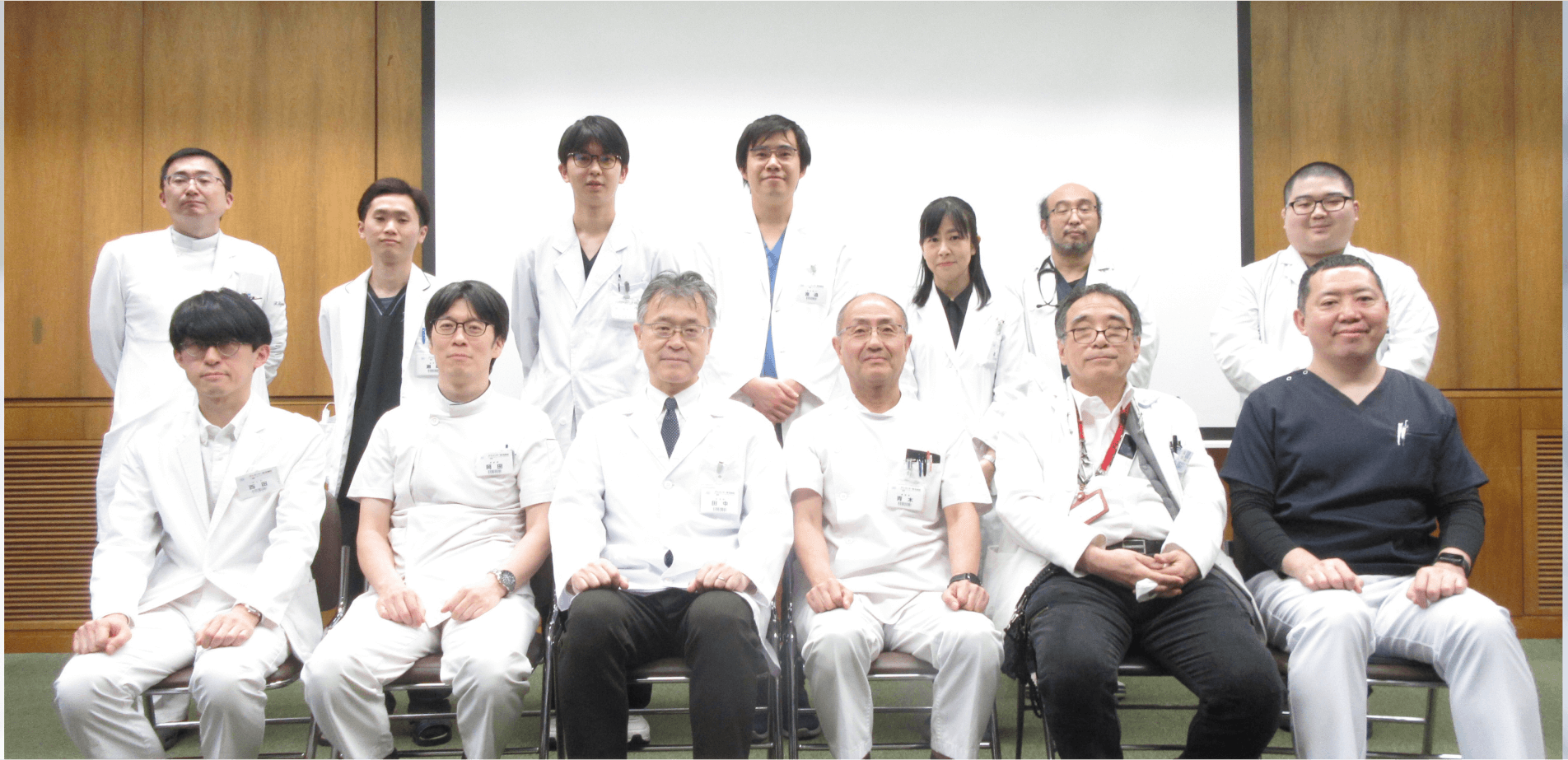

集合写真:検討会メンバー(呼吸器内科、呼吸器外科、放射線治療科、病理診断科)

患者さんの状況に合わせたオーダーメイドの治療を提案

内科では主に抗がん薬、分子標的治療薬、免疫チェックポイント阻害薬をはじめとする薬物療法で治療を行います。患者さんの病状・年齢・各内臓の機能・全身の状態などを考慮したうえで、可能な限り苦痛が少なく、効果的な治療を見極められるよう努めています。

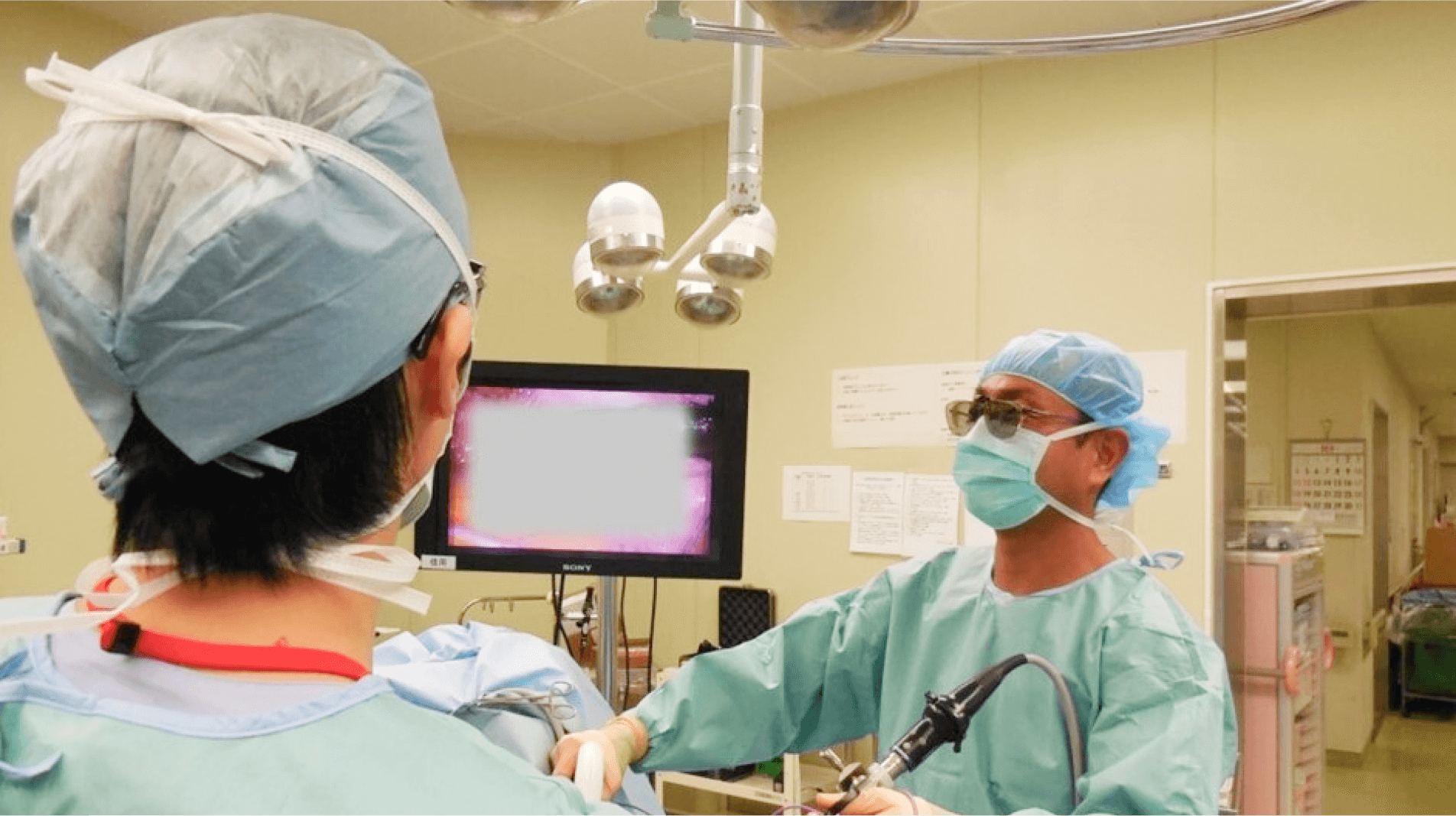

呼吸器外科は肺がん外科治療の進歩を目的としたJCOG(日本臨床腫瘍研究グループ)肺がん外科グループに属しており、このグループの研究によって確立されたエビデンスを日々の診療に生かしています。縮小手術もその1つで、肺の切除範囲を小さくすることで肺機能の温存に努め、患者さんがよりよい術後の生活を過ごせるように積極的に取り入れています。また、当院の手術は開胸手術に比べて患者さんの体への負担が少ない完全鏡視下手術が主流です。低侵襲な手術は患者さんの体への負担も少なく済み、術後の回復も早くなります。さらに、手術で摘出した組織を速やかに病理医に提供し、病理検査や遺伝子検査を行うことで術後の治療をスピーディーに進めることができる体制も整えています。

肺がん治療で重要なことは、それぞれの患者さんの体の状態やご希望に合わせ、必要に応じて複数の治療法を組み合わせたオーダーメイドの治療を組み立てていくことです。当院では呼吸器内科医、呼吸器外科医、放射線診断医、放射線治療医、病理診断医、緩和ケア医、がん看護専門看護師*、がん専門薬剤師**、リハビリテーション技師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカーらが協働し、チーム一丸となって患者さんに寄り添った治療をご案内できるよう努めています。

*

日本看護協会認定 がん看護専門看護師

**

日本医療薬学会認定 がん専門薬剤師

胃がんの治療

ピロリ菌感染によるがんが増加――早期発見が重要

新潟県は胃がんによる死亡者数は減少傾向にはあるものの、全国と比較すると数値が高い状況にあります。胃がんの危険因子にはピロリ菌の感染などが挙げられます。2013年からはピロリ菌感染胃炎に対して、除菌治療が広く実施され、治療前後に行われる内視鏡検査で、早期胃がんが多く発見されています。

ピロリ菌を除菌することで、胃がんの発生を3分の1以下に抑制できることが報告されています。しかしピロリ菌の除菌後、しばらく経ってから進行したがんの病変が発見される場合も決してまれではありません。たとえ症状がなくても「除菌さえすれば大丈夫」と思わずに定期的に胃がん検診や内視鏡検査を受けるようにしましょう。

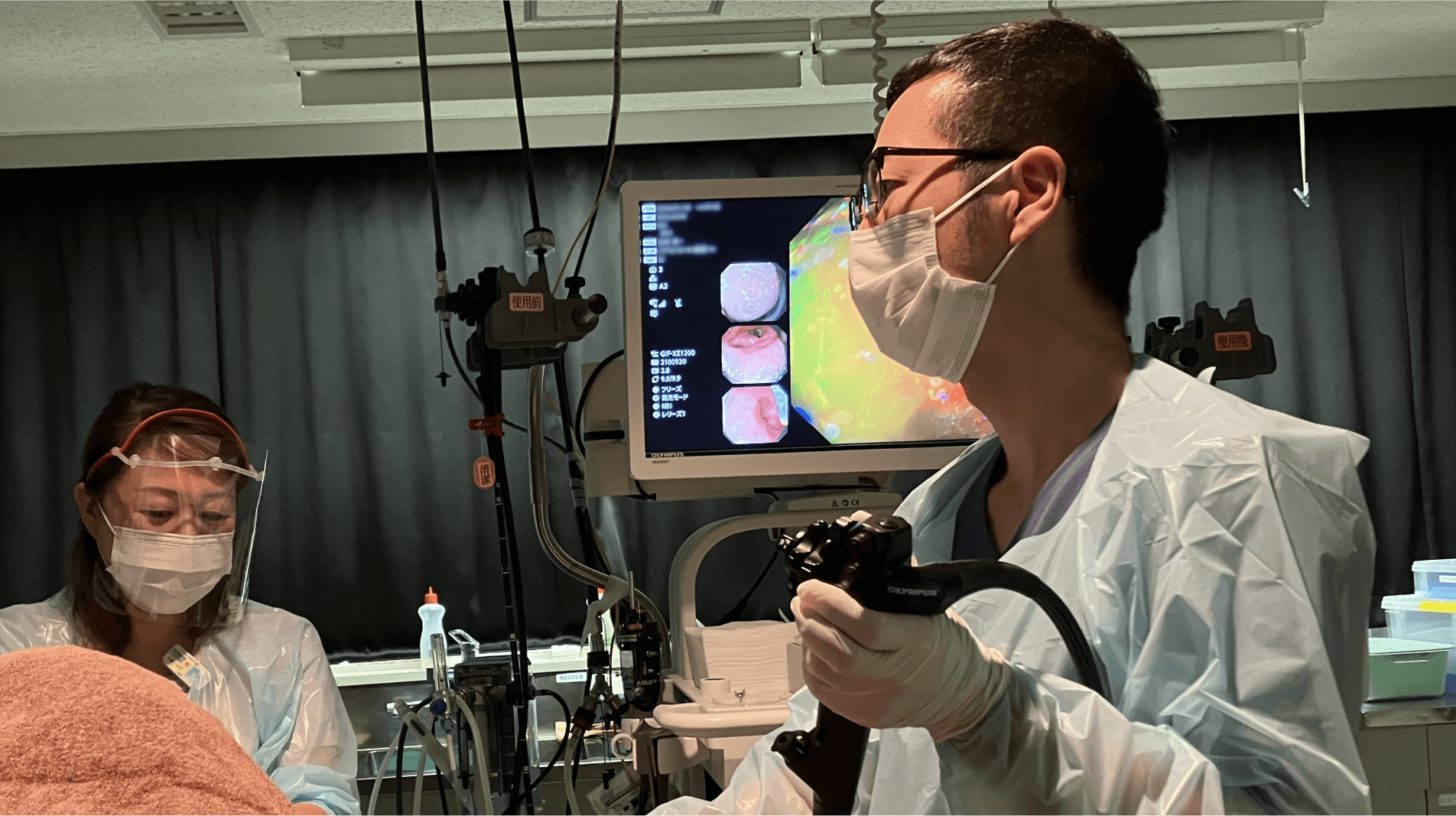

患者さんの身体的な負担軽減に配慮

胃がんの治療には、手術療法、内視鏡治療(内視鏡的粘膜下層剥離術/ESD)、化学療法(抗がん薬治療)などがあります。治療方針は内視鏡検査とCT検査の結果を踏まえて決定します。早期発見された病変に対しては内視鏡治療で切除できる可能性があり、当院では病変の広がり具合を正確に診断するために画像強調内視鏡を導入しています。手術に比べると、体に対する負担が少なく、胃そのものを切除しないため、食生活に対する影響が治療後もほとんどないことがメリットです。近年は高齢の患者さんが増加しています。このことから治療時の身体的負担を軽減し治療後のQOLを維持すべく、手術においても低侵襲性や胃の機能を温存することに重きを置いた手術(上部胃がんに対する噴門側胃切除術、胃亜全摘術)を積極的に行っています。

当院は根治性(完全に治ること)の担保と切除範囲の縮小を両立することはもちろん、がんの進行、個々の患者さんの状況に合わせたさまざまな治療に対応し、幅広い選択肢を提供できることが強みです。術後のケアとしては、症状について患者さんにアンケートを行い、数値化されたデータに基づいて管理栄養士が栄養指導を行ったり、医師が状況を把握しながら適切な治療を提案したりしています。運動療法では、術前・化学療法開始前・退院後の患者さんに、QRコードからアクセスできるエクササイズ動画をご紹介し、自宅で視聴しながら繰り返し取り組めるようご案内しています。

当院では外科・内科・病理診断科、管理栄養士、理学療法士など多職種で協働し、患者さんのご希望に寄り添いながら納得して治療を選択していただける体制を整えております。胃がんの治療に特化した医師・スタッフが揃っていますので、どうか安心して治療をお任せいただければと思います。

- 公開日:2025年2月27日