脊髄性筋萎縮症(spinal muscular atrophy:SMA)は、脊髄に原因があって筋力の低下が引き起こされる病気です。治療方法が確立していない難病の1つですが、近年、新しい治療薬が登場したことにより、治療の選択肢が増えて臨床の現場に大きな変化がありました。今回は、脊髄性筋萎縮症(SMA)の治療の変遷や、早期発見・早期治療の重要性について、東京女子医科大学遺伝子医療センターゲノム診療科特任教授の齋藤 加代子先生に伺いました。

脊髄性筋萎縮症(SMA)とはどんな病気?

症状と病型——脊髄の運動神経が弱って筋肉の萎縮をきたす

脊髄性筋萎縮症(SMA)は、脊髄の運動神経が弱って筋肉に影響を及ぼし、その筋肉が萎縮していく病気です。進行するスピードの速いものや遅いものがあり症状の幅は広く、病気に気付く時期や主な症状が病型によって異なります。

I型

生まれてから生後6か月までに発症するI型は、生涯にわたって“お座り”ができない病型です。筋肉の緊張度が低い状態になる筋緊張低下(フロッピーインファント)により体が柔らかい、筋力低下により動かないという特徴があります。

II型

1歳6か月までに発症するII型は、一度は運動機能を獲得する病型です。しかし、お座りができても運動機能は伸びないか低下してきて、支えなしで立てるようにはなりません。また、お座りするときは支えが必要など不安定な状態になり、背中は丸く(円背)、骨盤の上に座っているような状態になります。思春期前頃から脊柱の変形や関節拘縮をきたすことがあります。

III型

1歳6か月以降に発症するIII型は、立ったり歩いたりできる病型ですが、歩行が遅くて転びやすく、階段を上れない患者さんもいます。思春期頃から立ち上がれなくなり車椅子を使う方や、大人になるまでは歩けても50~60歳くらいから車椅子を使う方などがいます。

IV型

成人期に発症するIV型は、体を動かす筋肉が徐々に萎縮していく筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)と症状が似ていますが、進行は速くありません。“ALSにしては進行が遅い”といわれていた患者さんが、脊髄性筋萎縮症(SMA)のIV型だったと分かるケースもあります。

0型

お母さんのおなかの中で発症して進行していく0型は、生まれたときにはすでに関節が拘縮しています。近年は新生児医療が進歩し、生後すぐに呼吸器を装着するという選択肢もありますが、I型より重症で、長く生きるのは難しいとされている病型です。

メカニズム——脊髄に原因があって発症する

脊髄性筋萎縮症(SMA)は、筋肉そのものではなく脊髄が原因となる病気です。脊髄の運動神経細胞(脊髄前角細胞)が徐々に変性または消失し、末梢神経を伝わって、運動神経細胞に支配される筋肉(骨格筋)に影響を与え、骨格筋が萎縮していきます。病型により症状は異なりますが、共通点は“下位運動ニューロン病”であることです。つまり、脊髄の前角という部分にある脊髄前角細胞から末梢(末端)の筋肉まで伸びている神経細胞に関わる病気であり、進行していくことが特徴です。

病気の共通点——アクティブな患者さんが多い

脊髄性筋萎縮症(SMA)は知的障害がないことが共通しており、特にII型やIII型では社会的に活躍されている方が多くいらっしゃいます。難関大学に進まれる方、寝たきりの状態で会社の社長や芸能活動をしている方などがいらっしゃって、アクティブな方が多いことも脊髄性筋萎縮症(SMA)の患者さんの特徴の1つだと思っています。

脊髄性筋萎縮症(SMA)に対する治療の変遷

脊髄性筋萎縮症(SMA)に対する治療の歴史は“ケア”から始まりました。この病気の概念が初めて報告された1891年以降、さまざまなケアの方法が模索されてきましたが、初めて標準的なケアの方法(スタンダードケア)が国際的に提唱されたのは2007年のことです。それ以降、私たちは主にスタンダードケアに則って理学療法や呼吸ケアを行ってきました。

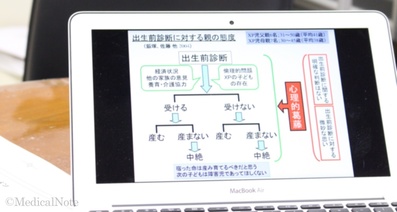

しかし、スタンダードケアには、患者さんが呼吸不全をきたした場合に気管切開して在宅人工呼吸療法を行うことを推奨する記述がありません。日本では保険適用されている方法ですが、欧米では看取ることを中心に考えて在宅人工呼吸療法は避けられていたのです。日本でも在宅人工呼吸療法を希望しない親御さんもいらっしゃいますが、医療側としてはどのような関わりをするべきかという葛藤が現場にあり、そのような時代が長く続いていました。だからこそ、治療法を選べる時代がやって来たことは劇的な変化をもたらしたと感じています。

脊髄性筋萎縮症(SMA)の新しい治療薬とは?

新薬の登場が臨床の現場を変えた

脊髄性筋萎縮症(SMA)の中でもI型とII型は、時間の経過に伴って呼吸や嚥下の問題が出てくる重い病型です。特にI型は、2歳までに人工呼吸器をつけたり、チューブを用いて栄養を投与したりしなければ命に関わり、自然な状態では9割以上が亡くなってしまうといわれています。

しかし近年、治療薬の登場という大きな変化がありました。2017年、脊髄性筋萎縮症(SMA)に対する疾患修飾薬*のヌシネルセンナトリウムが初めての標準治療薬として用いられるようになり、2020年には、遺伝子治療薬**のオナセムノゲン アベパルボベクが登場したのです(詳しくは後述)。

治療が急激に進歩した背景には、脊髄性筋萎縮症(SMA)の原因となる遺伝子“survival motor neuron(SMN)”の発見がありました。それがどのような遺伝子構造で、どのように脊髄性筋萎縮症(SMA)の発症に関わる重要なたんぱく質をつくるのかが明らかになったことで、病態のメカニズムに沿った新しい治療薬が開発されてきたのです。

*疾患修飾薬:病気が形成されていくメカニズムに作用して病気の進行を抑制する薬

**遺伝子治療薬:遺伝子に異常が見られる患者さんを対象とした遺伝子を主成分とする薬

ヌシネルセンナトリウム

2017年に登場したヌシネルセンナトリウムは、背骨の脊髄が入っている部分である髄腔内に直接注射する、髄腔内投与という投与方法を用いる疾患修飾薬です。病気に関わる重要な遺伝子であるSMN2遺伝子にはたらきかけて、運動神経細胞を正常に維持するSMNたんぱくを増やし、運動機能を改善させます。乳児は年3回、乳児以外は年2回投与します。

オナセムノゲン アベパルボベク

2020年に登場したオナセムノゲン アベパルボベクは、患者さんが持っていない、あるいは弱っている遺伝子を補う治療(遺伝子補充療法)に用いる薬です。薬の成分を全身に行き渡らせて目的の場所で効果を発揮する静脈注射による全身投与という投与方法で行います。

この薬に用いられているベクター(遺伝子を細胞内に運ぶ媒体)であるアデノ随伴ウイルスは、血液脳関門(blood-brain barrier:BBB)を通って中枢神経系と筋肉に移行するといわれているウイルスで、目的となる脊髄前角細胞に対して必要な遺伝子を正確に届けることが期待できます。アデノ随伴ウイルスは脊髄前角細胞の核内に入ると、エピソームと呼ばれる環状のDNAをつくり、エピソームはSMNたんぱくをつくり出します。エピソームは生涯にわたってSMNたんぱくをつくり続けると考えられています。そのため、2歳までに1回のみ静脈に投与することで治療ができます。

全身投与であることから、SMNたんぱくが発現する神経と筋肉の接合部(Neuromuscular Junction)にも効果があり、筋肉そのものにも効くことはメリットといえます。ただし、肝臓にも作用することから肝機能障害をきたす可能性があります。また、遺伝子補充療法に対する免疫反応を減少させるため、プレドニゾロンという薬の予防投与が必要となります。

薬物治療の進歩

薬剤を用いて脊髄性筋萎縮症(SMA)の治療を行うなかで、患者さんの運動機能の改善を実感しています。たとえば、呼吸不全をきたしていたI型の赤ちゃんが、手を使っておもちゃで遊べるようになるまで回復し、膝を立ててオムツ替えができるようになって親御さんの負担も減ったというケースがあります。II型では、ボールを投げることなど考えられなかったようなお子さんが、肩の高さまで手を挙げてボールを投げられるようになるのを目の当たりにすることができました。

罹病期間が短いほど有効性が高い

2つの治療薬のどちらも、罹病期間が短いほど有効性が高くなる点が共通しています。発症してから長い時間が経過すると、変性した脊髄前角細胞や萎縮してしまった筋肉の機能は以前と同じようには戻らなくなるため、できるだけ早い時期に治療を始めたほうが運動機能の改善が期待できます。たとえば、III型の患者さんの中には、一時期歩けなくなったもののすぐに治療を始めたことで、5歳頃に膝歩きができるようになり、装具を使って膝を伸ばすことにより、数年後には装具歩行が可能になった方もいらっしゃいます。

罹病期間が長くなり、多くの神経細胞が変性してしまっても、神経細胞がまだ残っている指先などは治療により回復する可能性があります。生活の質(QOL)が向上することで福祉の手を借りる場面が減ったり、ご家族の介護の負担が減ったりすれば、よりその人らしい生活を送ることにもつながるのではないかと思います。

脊髄性筋萎縮症(SMA)を早期診断するために

病気のサインを見逃さないことが重要

脊髄性筋萎縮症(SMA)は、症状が出ないうちに診断し、早く治療を始めることにより、発症を抑えることが期待できます。I型は進行のスピードが速くお座りができない病型、II型は座位保持までの運動機能を一度は獲得する病型というように特徴が異なりますが、脊髄性筋萎縮症(SMA)の専門ではない医師にも病気を見逃さないようにしていただきたいと思っています。

病気のサインが出てくる時期は病型により異なる

I型では出生直後、II型では乳児期、III型では幼児期に病気のサインが出てきます。先述した症状のほか、立ち上がりにくさや歩くときの姿勢、関節の柔らかさ、関節の可動域が大きくなること、関節伸展性(関節を曲げた状態から伸ばしたときの可動域)が過剰になり、次第に今度は拘縮(曲げ伸ばしに制限ができることなど)の問題が出てくること、筋肉のボリュームが少なく皮下組織を感じられるふわふわとした感触なども特徴的で、運動機能の喪失が見られる場合はかなり進行した状態といえます。また、筋力低下や筋萎縮が生じる筋ジストロフィーや先天性ミオパチーと間違えて診断されてしまうケースもあるようですので、注意が必要です。

小学校の健康診断でも、片足立ちやケンケン跳びができるかどうか、立ち上がりにくさなどがチェックされるようになりました(運動器検診)。ご家族も、気付くのは難しいかと思いますが、“赤ちゃん体操”などを通してお子さんをよく見ておくことが大切です。

脊髄性筋萎縮症(SMA)治療の今後の展望

未発症の幼い子どもに希望

私が治療を担当した患者さんの中に、生後15日で遺伝子治療薬のオナセムノゲン アベパルボベクを投与したお子さんがいらっしゃいます。胎児のときに診断が確定し、治療を行うことが決定したため、2週間早く出産していただいて本来の予定日の翌日に投薬しました。その11か月後には歩けるようになり、滑り台を上ってすべり降りるような動作もできるようになりました。効き目が出るまでのスピード感も、より速いと感じました。

オナセムノゲン アベパルボベクは、年齢が高くなり体重が重くなると投与ベクター量を増やす必要があり、副作用のリスクが高くなります。しかし、生後1か月までなどの早期に投与すれば、副作用をできるだけ抑えることが期待できます。免疫機能が未発達な新生児期のほうが免疫反応を起こしにくく、副作用が出にくい可能性もあるのではないかと推測しています。その意味でも、これから生まれてくる未発症の子どもたちを見逃さず、早く治療を始めることが重要だと考えています。

また、治療を受けられた方が、後になって症状が出るかどうかは不明です。治療後も医療施設とは縁を切らずに、定期的に運動機能のチェックを受けていただく体制が必要だと考えています。

新生児スクリーニングの実施

近年、赤ちゃんの生まれつきの病気などを見つけるために、出生後すぐに足の裏の血液を採って検査する“新生児スクリーニング”を行おうという動きが出てきています。自治体事業として有償で実施する地域もありますが、検査の実施体制の格差が課題となっています。また、脊髄性筋萎縮症(SMA)の診断がついたときにご家族にしっかりと受け止めていただけるよう、病気のことや検査の意義などをきちんと理解してから検査を受けられるような体制づくりが必要だと考えており、私も力を入れて取り組んでいくつもりです。

脊髄性筋萎縮症(SMA)の患者さんのご家族へのメッセージ

よく勉強して病気に関する十分な理解を

脊髄性筋萎縮症(SMA)はメカニズムの難しい病気ですが、ご家族は病気のことを十分に理解したうえで、治療に臨んでいただくことが大切です。医療側も、診断や治療について、よい点も悪い点も含めてきちんと説明をする義務があると思っています。医師の話を聞いてみて、もしも説明があまり十分ではないと感じたら、脊髄性筋萎縮症に詳しい専門の医師にかかって納得できるまでじっくりと話を聞いたうえで、今後の方針を選択していくとよいでしょう。

治療の発展が見込める希望の時代へ

治療薬の登場により、脊髄性筋萎縮症(SMA)の患者さんがよりよい生活を送ったり、さらに前向きに活動したりしていける時代がやってきました。患者さんたちの表情が明るくなって笑顔も増えたのを実感しており、「新しい治療は患者さんやご家族を元気にさせるのだな」と嬉しく思っています。

2つの治療薬のほか、新しい経口薬も承認申請が進められていますし、ほかの病気の治療薬が脊髄性筋萎縮症(SMA)に使えるようになる可能性もあり得ると考えています。治療の発展が見込める希望の時代になってきていますので、脊髄性筋萎縮症(SMA)について悩んでいることがあれば、ぜひご相談いただければと思います。

「様子を見よう」と判断しないで——医師の方々へのメッセージ

私自身、小児科の医局に長らく所属していましたが、乳児健診や3か月健診を受け持つのは医師になったばかりの若い先生であることが多いのではないでしょうか。その方々にお伝えしたいのは、自分で判断できないことがあったら「様子を見ましょう」と言うのではなく、すぐに専門家に相談していただきたいということです。脊髄性筋萎縮症(SMA)は、様子を見ているとその分治療が遅れてしまいますが、早期発見できれば治療方法がある病気です。採血をして遺伝子診断を行えば確定診断がつくため、筋生検や筋電図検査を行う必要もありません。たとえば「体が柔らかい」と思ったら小児神経の専門医*に紹介するか、もしくは直接、私までご連絡いただければと思います。

*日本小児神経学会が認める小児神経専門医

東京女子医科大学 附属 遺伝子医療センター 所長・特任教授

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

「脊髄性筋萎縮症」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。