カテーテルアブレーションとは、頻脈性不整脈の治療に多く用いられる治療法です。中でも心房細動の治療に用いられることが多く、その治療効果も高いとされています。心房細動は4つに分かれている心臓の部屋のうち、上の部屋(心房)が小刻みに震えた状態です。カテーテルアブレーションでは、心臓が震える原因となっている部分の心筋を焼き、異常な電気信号を止めることで症状の改善へとつなげます。今回は、カテーテルアブレーションのメリットやリスク、治療選択をしてからの実際の流れについて、市立東大阪医療センター 循環器内科 副部長である吉田 聡先生にお話を伺いました。

カテーテルアブレーションとは

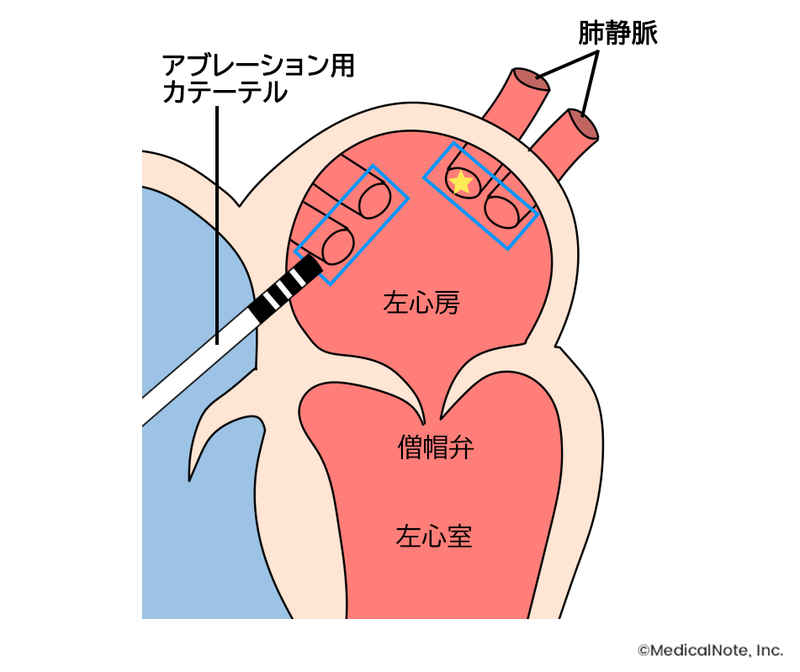

カテーテルアブレーションは、太ももの付け根からカテーテルを挿入し、病気の原因となっている心筋を焼く治療です。心房細動の場合、肺静脈周辺が原因とされているため、この部分をカテーテル先端から流れる高周波で焼き、異常な電気信号が心房に伝わらないようにします(肺静脈隔離術)。

カテーテルアブレーションは1994年に保険適用となり、2020年には国内で10万件を超える治療が実施されたことが日本循環器学会より報告されています。

カテーテルアブレーションによって期待できること

根治が目指せる

カテーテルアブレーションは、薬を服用して症状を緩和する薬物治療とは違い、原因に直接アプローチをするため病気の根治が目指せる治療です。発症して間もない心房細動では服薬を中止できる可能性も高く、薬物治療との併用が必要な病態であっても、病状の改善により薬の数を減らすことができればQOL(生活の質)の向上が期待できます。

テーラーメイドに近い治療が可能

高周波カテーテルアブレーションでは、患者さんごとに異なる心臓の形に合わせて焼灼ラインを調整することができるため、テーラーメイドに近い治療が可能です。高周波カテーテルアブレーションは、心臓血管撮影装置や心臓の様子をリアルタイムで映し出せる三次元マッピングシステムを使いながらカテーテルを操作し、不整脈の原因となっている部分にピンポイントで高周波を当てていきます。バルーンを用いたアブレーションもありますが、細かな調整ができる点は高周波カテーテルアブレーションのメリットです。

カテーテルアブレーションの選択前に理解すべきこと

カテーテルアブレーションを選択する際に理解しておくべきことは、合併症・再発・死亡のリスクがあることです。根治が目指せる夢のような治療法に聞こえるかもしれませんが、カテーテルアブレーションは手術であり、手術である以上リスクはゼロではありません。

カテーテルアブレーションで起こり得る合併症としては、心タンポナーデや脳梗塞、食道障害などが報告されています。また、治療後の病気の再発も起こり得ます。死亡はまれではあるものの、ないとは言い切れません。

治療選択の際は、メリットとリスクを理解したうえで、医師やご家族とよく相談して決定することをおすすめします。

カテーテルアブレーションの進歩

治療効果や安全性の向上

カテーテルアブレーションは、治療法が確立された当初よりカテーテル自体や周辺機器の技術が進歩していて、それに伴い治療効果や安全性も向上しています。安全性の向上に寄与する具体的技術としては、イリゲーションカテーテル*や三次元マッピングシステムなどが挙げられます。リスクは避けて通れない部分ではありますが、合併症の発症率は少なくなっており、そのほとんどが治療可能な範囲のものです。

*カテーテルの先端から生理食塩水を流すことで血栓の発生を予防し電極を冷却しながら治療ができるカテーテル

患者負担の軽減

カテーテルアブレーションは、止血のために術後数時間~翌日までの安静が必要とされていましたが、止血デバイスの開発によって安静時間が短縮できるようになってきています。止血デバイスとはカテーテル挿入部の血管を直接縫うことができる技術であり、圧迫止血をするよりも短時間での止血が可能です。

血管の性状により止血デバイスが使えない患者さんもいらっしゃいますが、止血デバイスを使える方は早ければ術後数時間で歩行開始が可能になります。医師から歩行の許可が出れば自力でトイレに行くことができるので、不快感を訴える方が多い尿道カテーテルを留置する時間の短縮にもつながります。

市立東大阪医療センターにおけるカテーテルアブレーションの流れ

市立東大阪医療センターでは、2017年よりカテーテルアブレーションを開始しました。当院ではカテーテルアブレーションを選択いただいたら、手術日を決め、その前日に入院をして必要な検査を受けていただいています。手術当日になったらカテーテルアブレーションを実施し、術後は経過観察をします。経過観察のうえ問題がないことが確認できたら退院となります。かかる期間は患者さんによって異なりますが、基本的には3泊4日の手術です。

カテーテルアブレーションを選択肢に入れるにあたって

「心臓の筋肉を焼く」「合併症のリスクがある」と聞くと、怖い気持ちが強くなり、治療を選択することにためらってしまう方も多いはずです。手術である以上、リスクは切っても切れないものではありますが、カテーテルアブレーションは根治を目指せる治療であり、安全性も向上していますので、敬遠しすぎず選択肢に入れていただくのもよいと思います。現在不整脈を抱えていて、カテーテルアブレーションの選択に迷っている方は、一度日本循環器学会認定 循環器専門医に相談してみることをおすすめします。もちろん治療法について聞いたからといって、その治療を必ず受けなければいけないわけではありません。まず選択肢の1つとしてカテーテルアブレーションについて聞いていただいて、よりよい治療選択のきっかけになればと考えています。

市立東大阪医療センター 循環器内科 副部長/不整脈センター センター長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

市立東大阪医療センター 循環器内科 副部長/不整脈センター センター長

吉田 聡 先生日本循環器学会 循環器専門医日本不整脈心電学会 不整脈専門医

2005年、医師としての歩みを始めた。心臓電気生理と再生医療に強く惹かれ、2011年に大阪大学大学院医学系研究科・心血管再生グループ(李鍾國先生)の門をたたく。iPS細胞研究で博士号を取得し、基礎研究で培った幅広い知見を臨床へ還元すべく、2017年7月に市立東大阪医療センターへ赴任した。赴任後は不整脈診療を立ち上げ、同年9月からカテーテル・アブレーション治療を開始。看護スタッフや臨床工学技士を含むチームの教育と体制整備を進めながら、モットーである「安全第一、そして確実な治療」を軸に、日々の診療に取り組んでいる。また、地域の医療機関との連携を大切にし、紹介から治療後のフォローまで切れ目のない診療を目指している。近年は不整脈と併存しやすい睡眠時無呼吸にも関心を深め、循環器診療をより立体的に捉えたアプローチを模索している。

吉田 聡 先生の所属医療機関

「心房細動」を登録すると、新着の情報をお知らせします

本ページにおける情報は、医師本人の申告に基づいて掲載しております。内容については弊社においても可能な限り配慮しておりますが、最新の情報については公開情報等をご確認いただき、またご自身でお問い合わせいただきますようお願いします。

なお、弊社はいかなる場合にも、掲載された情報の誤り、不正確等にもとづく損害に対して責任を負わないものとします。

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。