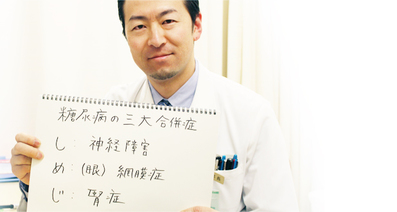

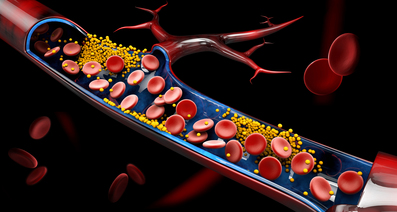

糖尿病は、血糖値の上昇を抑えるインスリンが十分に分泌されない、または作用しないことで血糖値が高くなる病気です。高血糖状態が何年にもわたって続くと、血管が傷つき心臓病や脳卒中のリスクが高まるほか、網膜症、腎症、神経障害などの合併症につながる可能性もあります。それを防ぐためにも、日々の治療できちんと血糖値を管理することが重要です。

今回は、糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKI 院長 戸﨑 貴博先生に糖尿病の治療の変遷や今後の展望、先生が診療で大切にしていることなどについてお話を伺いました。

薬の選択肢の広がりによる糖尿病治療の変化

SGLT2阻害薬とGLP-1受容体作動薬の登場への期待

近年、糖尿病の薬物療法は非常に進歩しています。中でも特に大きな変化だと私が感じたのは、SGLT2阻害薬やGLP-1受容体作動薬の登場です。

これらの薬が登場する以前の2型糖尿病*治療薬は、基本的に血糖値を管理することだけが目的でした。一方、SGLT2阻害薬やGLP-1受容体作動薬を用いた治療では、血糖値を下げるとともに、心血管疾患や心不全、慢性腎臓病といった合併症を抑えるはたらきが期待されています。

以前は薬の種類が多くなく、複数の飲み薬を使用しても血糖管理が目標に達しない場合にインスリン注射を導入するという流れでした。しかし、近年は飲み薬により管理目標を達成できる方が多くなったように感じます。

*2型糖尿病:遺伝的要因に生活習慣が重なって発症する、もっとも多いタイプの糖尿病。

患者さんのQOLを向上させるための進歩

効果以外の面でも糖尿病治療薬は進化しています。たとえば錠剤が小さく服用しやすくなったものや、水なしで飲めるOD錠(口腔内崩壊錠)が登場するなど、糖尿病のある方の負担が減ることで治療継続がしやすくなるよう工夫が進んでいます。血糖値を管理し合併症を抑えるだけではなく、糖尿病のない方と変わらない生活の質(QOL)や寿命を実現することが、今の糖尿病治療における治療目標とされているのです。

近年の糖尿病の治療方法

薬物療法――糖尿病のある方自身の積極的な治療参加が大切

薬物療法の種類

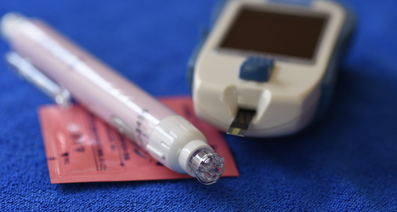

2型糖尿病では、食事療法と運動療法で血糖値の管理目標が達成できない場合に薬物療法を行います。薬物療法には、血糖値を下げるホルモンであるインスリンそのものを投与する方法と、血糖降下薬を用いる方法があります。

血糖降下薬の種類

血糖降下薬は、どのようなメカニズムで血糖値をコントロールするかによって大きく3種類に大別できます。

- インスリンを分泌しやすくする……膵臓にあるβ細胞にはたらきかけることでインスリンを分泌させ、不足を補うタイプの薬。

- インスリンを効きやすくする……インスリン抵抗性(効きにくい状態)を改善することで血糖値を下げるタイプの薬。

- 糖の吸収や排泄を調節する……食後の血糖値の急上昇を抑えるために吸収スピードを緩やかにする薬や、余分な糖を尿中に排出する薬。

治療選択について

それぞれの薬に特徴があるため、糖尿病のある方の年齢や病態(肥満と非肥満)、合併症の有無、罹病期間、治療にかかる費用などを考慮しながら薬を決めていきます。たとえば、肥満の場合はインスリン抵抗性が高いことが考えられるので、それを抑える薬が候補となります。一方、非肥満の場合にはインスリンの分泌が不足していることが多いため、インスリンの分泌を促す薬を検討します。また、高齢者の場合には低血糖リスクが高まるので、その点も考慮して薬を選択する必要があります。そのほか腎機能障害や慢性腎臓病、心不全、心血管疾患を合併しているか否かによっても使用できる薬や推奨される薬が変わります。

治療薬決定の際には、ある程度こちらで候補となる薬をピックアップしたうえで、その薬のコストや副作用、注意点なども含むメリット・デメリットを患者さんにお伝えし、患者さんと一緒に使用する薬を決めていきます。こうすることで患者さんにとっても“自分が納得して選んだ薬である”という意識が生まれるためか、治療に対して前向きになっていただけるように感じています。

食事療法・運動療法――楽しく生きるために血糖を管理する

食事療法

食事療法は、食習慣を改善して血糖管理することを目的に行います。糖尿病のある方やそのご家族に「食べてはいけないものはありますか」と聞かれることも多いですが、特にないと伝えています。ただし、食べる量やタイミングなどの工夫の仕方についてはアドバイスして、どういう摂取の仕方がどのように影響するのかを理解していただくことを重視しています。糖尿病のある方やご家族には「血糖値を下げるために生きているのではなく、楽しく生きるために血糖値を下げるのだ」と伝えています。

運動療法

運動療法は、2型糖尿病治療の1つとして重要視されています。特にウォーキングなどの有酸素運動といわゆる筋力トレーニングのようなレジスタンス運動*が効果的です。運動療法は血糖管理状態の改善とともに、心血管疾患のリスクとなる要素、QOLやうつ状態などの改善も期待できます。

*レジスタンス運動:筋肉に抵抗(レジスタンス)をかける動きを繰り返して行う運動のこと。

糖尿病診療における課題の解決に向けて

未受診や治療の中断について

日本の糖尿病治療の課題の1つは、糖尿病が強く疑われるにもかかわらず未受診の方が少なくないことです。糖尿病が強く疑われる方のうち4人に1人は治療を受けておらず、特に未治療の割合が高い40歳代の男性に至っては、およそ2人に1人が治療を受けていないことが分かっています。また、せっかく通院を開始しても年間で約8%の方が通院を中断してしまうともいわれています。未受診や治療の中断によって糖尿病が進行し、合併症を引き起こすリスクも高まります。未受診や治療の中断が減るよう働きかけていくことも、医療従事者として大切な仕事だと考えています。

通院に対するハードルを下げる

糖尿病のある方が受診をしない、あるいは治療を中断してしまう原因の1つとして「医療機関に行ったら食事や生活を制限されそう」、「検査の結果が悪かったら怒られそう」などと感じたり、診察の待ち時間が長すぎて仕事や育児などの生活との両立の足枷になると考えたりしてしまうことが挙げられます。当院では特にその点に配慮して通院に対するハードルを下げることに注力しています。

糖尿病のある方が生活を否定されたと感じないように、制限ばかりするのではなく前向きな提案・アドバイスをするように気を配っています。また、少しでも待ち時間を短くできるよう工夫をすることで「これなら通い続けられそうだ」と思ってもらえるようにしています。一定期間通院を中断した方には当院のスタッフからお電話をし、心配しているという気持ちを率直にお伝えします。その際、たとえ当院でなくとも治療だけはどこかに通院して継続していただきたいと伝えるようにしています。

こうした働きかけを通じて未受診や通院の中断を減らすことができれば、適切な糖尿病治療によって合併症を減らすことが可能となるでしょう。当院では、心血管疾患、腎症、網膜症、神経障害といった合併症を発症させないことを目標にスタッフ一丸となって日々診療にあたっています。

社会からの偏見を払拭したい

糖尿病に対する偏見をなくしていくことも重要な課題です。糖尿病に対する知識不足やマイナスのイメージによって糖尿病のある方が「恥ずかしい」、「隠したい」と思ってしまうことは、治療の機会を失うことにつながります。社会からの偏見を払拭できるよう、まずは糖尿病のある方自身に糖尿病を正しく理解していただき、一人ひとりが適切な医療を受けられるようになることを目指して活動しています。

医師としての思い――通院し続けたくなるような信頼関係の構築を

治療に楽しく前向きに取り組める環境を提供したい

治療に取り組む方の中には、食事療法がなかなか続けられないという方や、血糖値測定が苦手な方もいらっしゃるかと思います。私が糖尿病のある方に必ず伝えているのが「通い続けることが大事である」ということです。きちんと通院してもらえればフォローアップが可能ですし、患者さんにとって治療をするうえで嫌なこと、ハードルとなっていることがあれば解消し、前向きに治療に取り組めるような環境を提供することが私の仕事であると考えています。糖尿病と診断されると、いきなりさまざまな制約が生活に課せられたような気持ちになることがあると思います。しかし、いきなり生活を制限するのは非常にストレスがかかるので、段階を踏んでその必要性を理解していただくことを大切にしています。

たとえば、まずは食品などの糖質量をチェックしてから買うようにとお伝えしています。すると、徐々に「2つの選択肢から選ぶなら、糖質量が低いほうにしよう」と行動が変わっていった例もありました。

医療機関に通っているということは、糖尿病のある方自身もよくなりたいという気持ちがあるということです。その思いをしっかりと汲み取って、よりよい状態を目指すためにはどうしたらよいのか一緒に考えていけるよう、日々の診療を行っています。

医療スタッフは同じ考えを持った同志

診療を行ううえで欠かせないのがスタッフの存在です。分院も含めた全ての状況を1人で把握し管理するのはどうしても難しいのですが、だからこそ各クリニックの院長や看護師、臨床検査技師、管理栄養士や事務員の方などに私たちの考えを共有し、同じ志を持つ者として患者さんに向き合ってもらうことを大切にしています。こうして同志を増やしていくことこそが、より多くの糖尿病のある方に楽しく前向きに治療に向き合う環境を提供することにつながっていると感じます。

不安を感じたら1人で悩まないで

当院は糖尿病のほか甲状腺疾患の診療も行っています。糖尿病と甲状腺疾患のどちらも発症している方は少なからずいらっしゃるので、通う先が1か所になることで少しでも負担が減ればと思っています。特に甲状腺疾患は気付かれにくい病気で、診断までに時間がかかるケースもありますが、近年はインターネットの普及によってご自身で症状を調べて「甲状腺が原因なのではないか」と受診される方も増えてきたように思います。

これは甲状腺疾患以外にも言えることですが「わざわざ医療機関に行って何事もなかったらどうしよう」と思われる方もいるようです。しかし「検査の結果、問題なかった」という結果を得ることは安心につながります。「この程度で医療機関を受診してよいのか」などと思わず、不安を感じたら1人で抱え込む前に相談にきていただけたらと思います。

糖尿病治療の今後の展望

糖尿病治療はこれまでさまざまな進歩を遂げています。今後、たとえば1型糖尿病*では持続血糖測定器とインスリンポンプ**が連動してほぼ自動でインスリン量を調整し注射をしてくれる機器の進化や、インスリンポンプ自体がさらに小型化するといったことも期待できます。それぞれは小さなことかもしれませんが、毎日治療を行う方にとってはとても意味のあることです。そして、今後も糖尿病治療はその効果やQOL向上といった点でどんどん進歩していくであろうと感じています。

ただ、仮に将来的に治療効果の高い薬が登場した場合でも、進行してしまった合併症は治すのが難しいことがあります。だからこそ、今後もっと楽に治療ができる時代がきたときに「合併症が進行しているので改善が難しくなってしまった」とならないよう、今できる治療に前向きに取り組んでいただくことが重要だと考えています。

*1型糖尿病:インスリンを分泌する細胞が壊されてしまい血糖値が上昇する病気。注射でインスリンを補う治療が必要となる。

**インスリンポンプ:持続的にインスリンを皮下に注入する小型のポンプ。

糖尿病のある方へのメッセージ

これまで、糖尿病のある方は糖尿病のない方と比較して平均寿命が短いといわれていましたが、近年その差は縮まってきています。また、糖尿病のある方の死因として多かった血管障害(脳血管障害、虚血性心疾患、慢性腎不全)は減少傾向にあり、がんによって亡くなる割合のほうが大きくなっています。糖尿病のない方は、がんによって亡くなる方がもっとも多いことを考えると、治療の進歩によって糖尿病のある方と糖尿病のない方の人生が近いものになってきているといえます。

糖尿病があることに劣等感を抱く方もいらっしゃるかもしれませんが、そのように感じる必要はまったくありません。日々治療をしながら生活を送るなかで「糖尿病だからこれは食べてはいけない」、「頑張れなかった自分はダメだ」と自分を追い詰めることなく、ぜひ前向きに治療に取り組んでいただきたいです。そして堂々と胸を張って社会で活躍したり、生き生きと過ごしたりできる方が増えることを祈っています。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

「糖尿病」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が41件あります

境界型糖尿病から糖尿病への移行

今年の2月に出産しましたが、妊娠期間中は妊娠糖尿病でした。 3月の検診では血糖値の問題もなく、普段通りの食事にして良いと言われましたが6月に自ら負荷試験を希望し、その時に境界型糖尿病と言われました。 空腹時血糖値が89で、二時間後が173程でした。 先生には、体重の減量で変わってくると思うと言われ、言われた目標体重まで落とし、現在も維持しています。 そして先月に随時血糖値を測りに行くと、102でヘモグロビンA1cは5.1で正常範囲でした。 (普段は空腹時80代なので少し高め) そして昨日、検査をする機会があり、空腹時血糖を測りました。 その時、負荷試験をするつもりで病院へ行ったのですが空きがないと言われたので空腹のまま11時ごろに採血しましたが、117もあり、立派な境界型糖尿病ですと言われました。 ヘモグロビンA1cの値はまた結果が出ないと言われたのですが、たしかに先月の随時血糖値の102の時から調子に乗ってしまい特に気にせず高カロリーなものなどを毎日食べていました。 先月の検査から1ヶ月も経っていないのですが、明日負荷試験の予約をしました。 空腹時117ということはもう糖尿病に移行してる可能性は高いでしょうか? 先月は正常範囲だったのに食生活の乱れでこんなに早く糖尿病になるのでしょうか。 自分が悪いのですが、まだ20代なのにそう考えると不安で悲しくて先が見えません。

先月血液検査を受けて

今日結果を聞きにいくと糖尿病と言われました。血糖値は高くありませんがHb〜の数値が6.6だったので薬を処方されました。飲んだあとふらつくかもしれないのでブドウ糖をもらったのですが、その数値で薬を飲まないといけないのでしょうか?運動と食事療法で何とかならないものなんでしょうか?飲み始めたら一生飲まないといけないと言われました。出来ることなら薬は飲みたくありません。やっぱり服薬は必要なのでしょうか…

糖尿病 朝のはきけ

ひと月程前から朝起きた時吐き気に悩まされるようになりました。日中は比較的元気なのですが寝ていると顔などむくんでしまい頻尿でもある為よく眠れません お医者様よりお薬は毎月頂いてますが、血糖値を下げるように言われるのみなので取り急ぎ朝のはきけについて助言をお願いします。

糖尿病は治りますか?

3年前に足のやけどで入院、糖尿病と診断され、左足の指切断となりました。10ヶ月前にまた高熱で入院し、右足の指切断となりました。 なんとか仕事に復帰してがんばっていますが、ここまで進行した糖尿病が回復に向かうことはあるのでしょうか? 本人は治したいと思いながらも、なかなかタバコがやめられません。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「糖尿病」を登録すると、新着の情報をお知らせします