肝臓はアルコールをはじめ、様々な毒素を解毒する機能を持っています。「沈黙の臓器」と言われるほど丈夫でなかなか自覚症状を現さない臓器ですが、過剰なアルコールの摂取によってその機能が壊れてしまうことがあります。これをアルコール性肝障害と呼びます。アルコール性肝障害とはいったいどのような病気なのでしょうか? 山王メディカルセンター内科部長の堀江義則先生にお話をお聞きしました。

アルコール性肝障害とはどんな病気?

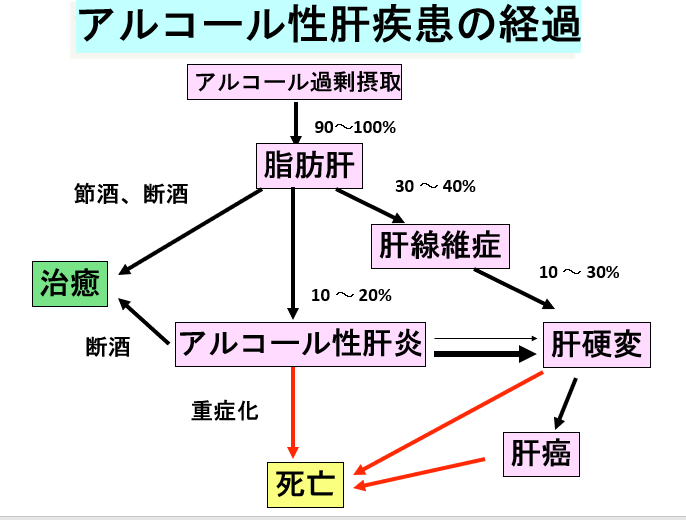

アルコール性肝障害はアルコールが原因で引き起こされる様々な肝臓の病気の総称です。脂肪肝・アルコール性肝炎・アルコール性肝線維症・アルコール性肝硬変・アルコール性肝がんなどが代表的な病気とされています。

アルコールは、その大部分が肝臓で処理されます。飲酒などでアルコールが体内に入ってくると、肝臓はアルコールの代謝を始め、完全に分解されるまで働き続けます。つまり、毎日大量のアルコールを飲めば飲むほど肝臓は働き続けなければなりません。

ヒトは毎日大量にアルコールを摂取し続けると、アルコールを分解する酵素(MEOS:ミクロゾーム・エタノール酸化系)が活発に働くよう体が変化します。また、アルコールに対して脳神経が「慣れ」を生じます。その結果、たくさんアルコールを摂取できることが可能となります。しかし、そのように多量のアルコールを摂取し続けると、やがて肝細胞が変性・壊死(細胞が壊れ、働かなくなってしまうこと)し、ついには細胞間質の線維化が起こり、どんどん肝臓の働きが衰えてきてしまいす。これがアルコール性肝障害です。

アルコール性肝障害は飲酒が引き金となる

このように、アルコール性肝障害はアルコールの大量摂取が原因となって発症します。つまり、アルコール性肝障害の原因は過剰な飲酒です。大量にお酒を飲む人ほど、また長期に渡って飲酒を続けている人ほど、アルコール性肝障害を発症するリスクが高いと言えるでしょう。

アルコールを分解する能力は個人の体質によって異なります。具体的には、アルデヒド脱水素酵素(ALDH)というエタノールの代謝物であるアセトアルデヒドを分解する酵素がどのような遺伝子型を持っているかにより、お酒の強さが決まります。たとえば日本人において、お酒に強い人の割合は60%、弱い人は35%、極めて弱い人は5%とされています。ですから「何合以上飲むとアルコール性肝障害になる」と一概に言うことはできません。しかし、飲酒がアルコール性肝障害の要因となることは確かです。また、男性よりも女性の方が少ないアルコール摂取量でアルコール性肝障害を発症します。

アルコール性肝障害は重篤な病気を引き起こす

患者さんはアルコール性肝障害の第一歩として最初にアルコール性脂肪肝を発症します。この時点ではまだ症状がありません。しかし、だからと言って放っておいていいというわけでもありません。そこからアルコール性肝炎やアルコール性肝線維症、アルコール性肝硬変へ病気が進行すると、より重篤になってきます。

独立行政法人国立病院機構久里浜アルコール症センターによると、アルコール依存症の方々は約80%の割合で肝障害を起こしています。肝障害を起こさないためにも、自分自身がどれくらい日常的に飲酒をしているのか知っておくことが大切です。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が14件あります

数年間の肝機能数値における受診の必要有無について

10年以上前から毎年のように肝臓の数値が悪い結果が出ます。γ-GTPの数値がとび抜けて高いです。一昨年の診断では10年以上ずっと数値が悪いのであれば何かしら体に異変が出るはずだが特に変化が無いのであればそういう体質なのかもしれないから気にしなくて良いかもと言われました。しかし昨年は何故かγ-GTPの数値が正常で今年の検査ではまた数値が悪くなりました。そのため、やはり検査した方が良いのではとのことでした(先生は一昨年の方とは別の方です)。受診した方が良いでしょうか。 γ-GTPの数値変化と飲酒状況について下記に記載します。 2015年2月 123 飲酒有り(月4~5回ほど) 2015年12月 168 飲酒有り(月4~5回ほど) 2016年12月 24 妊娠中のため飲酒なし ---2017年2月出産--- 2018年1月 262 出産後飲酒1回のみ

脂肪肝傾向の改善について

γ-GTPが高く200を切ることができない また、体重が年々増加している

肝機能検査 要精密検査

健康診断で、 総ビリルビンが1.6(許容範囲0.2-1.2) AST(GOT)が51(許容範囲が30以下) 肝機能検査で「要精密検査」が出ました。 ・どんな病院の何科にいって、どんな検査をして、どんな診断をされる可能性が考えられるのでしょうか?費用はどれぐらいになる可能性がありますでしょうか? ・病院にすぐに行けないかもしれないのですが、日常生活でどんなことに気をつければ、この数字の改善が見込まれますでしょうか。

これはアルコール性肝炎でしょうか?

元々脂肪肝と診断されていました。先生からは飲酒を控えるよう注意されていましたが、なかなか飲酒の量が減らせず、定期検査も受けていません。昨晩もかなりの量を飲酒してしまいました。今朝から体がなんとなくだるく、熱っぽく、右のお腹が少し痛みます。病院に行って見てもらった方が良いでしょうか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「アルコール性肝障害」を登録すると、新着の情報をお知らせします