関節リウマチは、主に手足の小さな関節に炎症が起こって痛みや腫れなどの症状が現れる病気で、進行すると関節の変形に至る可能性もあります。近年は薬物療法が進歩しており、早期に治療を開始すれば病気をコントロールできるようになってきました。

今回は、とりかい整形外科リウマチ科 院長の鳥養 栄治先生に、関節リウマチの症状や治療法、早期発見の重要性、診療で大切にされていることなどについてお話を伺いました。

関節リウマチとはどのような病気?

進行すると関節が変形してしまうケースも

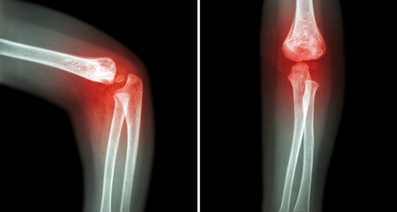

関節リウマチは、免疫異常によって主に関節に炎症が起こる全身性の病気です。本来の免疫のはたらきは体外から侵入した細菌やウイルスなどの異物を排除することですが、関節リウマチでは自分自身の関節組織を異物と誤認して攻撃してしまいます。これによって関節を包んでいる滑膜に炎症が起こり、進行すると骨や軟骨などが破壊され関節が変形してしまうことがあります。関節は一度変形すると元に戻すことは難しいため、早い段階で炎症を抑える治療を開始することが重要です。

関節リウマチの原因はまだはっきりと分かっていませんが、遺伝的要素に環境的要素が組み合わさって起こると考えられています。環境的要素としては、喫煙や歯周病が発症に関与しているといわれており、またストレスや睡眠不足、栄養不良なども病気に影響を及ぼす可能性があります。

患者さんの男女比は1:4で、女性に多くみられます。従来は30~40歳代での発症が多いとされてきましたが、社会の高齢化に伴って近年はより高齢で発症される方も増えてきています。

特徴的な症状は“手のこわばり”――早期の治療開始が鍵に

関節リウマチは、手足の指などの小さな関節から発症するケースが多いとされています。ただ、全身のいずれの関節にも炎症が起こる可能性はあるため、膝関節や股関節、肩や肘の関節から発症する場合もあります。特に、高齢で発症した方は炎症が強く出るため大きな関節が腫れやすいといわれていますが、若年の患者さんと同様に小さな関節から発症する方もいます。

気づくきっかけは“朝起きたときの手のこわばり”が多く、「手袋を何枚も重ねて着けているようで手が握りにくい」と例える方もいます。このような症状が2週間以上続くような場合は医療機関の受診をおすすめします。関節が腫れて痛みがひどくなる前に診断を受け、早期に治療を開始することが重要です。

また、関節リウマチでは関節以外の症状が現れる方もいます。目の症状をはじめとして、血管や心臓、腎臓、肝臓、肺など全身の臓器に影響が及ぶこともあります。中でも間質性肺炎*や気管支炎など、呼吸器に慢性的な炎症を生じる方が比較的多くみられます。

*間質性肺炎:肺を支える間質という組織に炎症が起こり、肺全体が硬くなって機能が低下する病気。

関節リウマチの診断と経過観察のための検査

関節リウマチは、触診や血液検査のほか、X線検査、超音波検査といった画像検査により診断します。また、治療開始後も適宜検査を行って状態の変化を確認します。

血液検査は診断と経過観察に必須

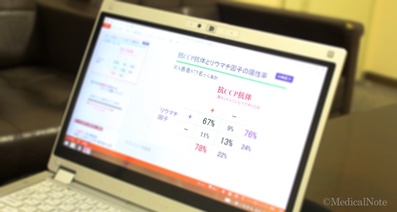

初診時の血液検査では、炎症反応やリウマトイド因子*、抗CCP抗体**といった関節リウマチに特有の項目のほか、臓器の機能を示す数値も確認します。また、関節リウマチと診断され治療を開始した患者さんでは、炎症の状態とともに治療薬の副作用についてもしっかり把握していく必要があります。そのため初めの数か月は毎月血液検査を行い、状態が落ち着いてきたら徐々に受診間隔を空けて2~3か月に1回程度状態を確認するにようにしています。

*リウマトイド因子:自己抗体(自分自身の組織を異物と誤認して攻撃する抗体)の1つでリウマチ患者の7~8割で陽性になるが、健康な人やほかの病気がある人も陽性になり得る。

**抗CCP抗体:自己抗体の1つでリウマチ患者の7~8割で陽性になる。関節症状がある人が陽性であればリウマチの可能性が高い。

画像検査では炎症の広がりや関節の変形を把握

初診時のX線検査では、骨びらん(骨の欠損)や関節裂隙(関節の隙間)の狭小化など特徴的な骨の変形について、患者さんが症状を感じている部位以外の関節を含めてチェックします。また、超音波検査では関節や滑膜の炎症の広がりを確認します。

治療を開始して症状が落ち着いてくれば、年に1回程度X線検査を行って関節破壊の進行の程度を観察します。超音波検査は、治療薬を変更した際にその効果を判定したり、治まっていた症状が再び悪化(再燃)したときに、炎症の程度を確認したりするために適宜実施します。

関節リウマチの主な治療法は?

関節リウマチの治療法には、基礎療法、薬物療法、手術、リハビリテーションがあります。

基礎療法で生活を改善

喫煙や歯周病は関節リウマチの発症リスクを高めるだけでなく、病気を悪化させる要因にもなり得るため、禁煙と定期的な歯科受診をおすすめしています。

また、ストレスによって関節の炎症が増悪、再燃する可能性もあるため、心身ともにしっかり休養することも大切です。当院では、パンフレットを使用しながら、十分な睡眠を取る、3食規則正しく食べる、バランスよく栄養を取るといった生活習慣の改善についても推奨しています。

薬物療法で症状をコントロール

関節リウマチと診断された場合、まず行うのはアンカードラッグ(治療の中心的な役割を担う薬)であるメトトレキサートを中心とした薬物療法です。妊娠中や臓器の状態などによってメトトレキサートを使用できない際は、別の抗リウマチ薬を選択することもあります。また、短期的に消炎鎮痛薬(痛み止め)やステロイド薬を併用するケースもあります。

メトトレキサートを3か月程度使用しても十分な効果が得られないときには、次のステップの治療に移行します。次のステップの治療では生物学的製剤*やJAK阻害薬**を選択しますが、基本的には生物学的製剤のうち炎症を引き起こす物質を抑制するTNF阻害薬またはIL-6阻害薬から開始します。1剤目の生物学的製剤で十分な効果が得られない場合は、患者さんの状態に合わせて別の生物学的製剤またはJAK阻害薬への切り替えを検討します。

*生物学的製剤:遺伝子組み換え技術によってつくられた薬で、大きくは作用の違いによってTNF阻害薬、IL-6阻害薬、T細胞共刺激分子調節薬に分けられる。点滴か皮下注射で投与し、自己注射が可能な薬もある。

**JAK阻害薬:関節の炎症を引き起こす炎症性サイトカインによる刺激を細胞内に伝達する“JAK”という酵素の作用を抑える内服薬。

日常生活に支障があれば手術という選択も

ある程度症状が進行してから治療を開始した患者さんの中には、すでに関節の変形があり日常生活に不自由を感じている方もいます。そのような患者さんに対しては、薬物療法では限界がありますので手術療法を選択します。膝や股関節のような大きな関節には人工関節置換術を選択します。一方、手の関節の変形が進んでいたり、滑膜炎が持続して腱が損傷・断裂している方、足の指の変形により生活に大きな支障をきたしている方に対しては、骨の一部を切除したり向きを変えたりするなどして機能を回復させる“関節形成術”という手術をおすすめする場合もあります。なお、当院では手術は行っていないため、必要な患者さんは近隣の医療機関をご紹介しています。

リハビリテーションで動ける体を維持

関節は痛むからといって動かさずにいると、“拘縮”といって硬くなり動かしにくくなります。当院では、関節リウマチの患者さんには全身の関節で拘縮が起こらないよう、リハビリテーションを積極的に行っています。高齢になると筋力や身体機能が低下する“サルコペニア”という状態に陥りやすくなるため、それを予防・改善するためでもあります。

リハビリテーションでは、手足を中心に全身運動を行って拘縮を予防するとともに、関節可動域(関節を動かせる範囲)を確保して筋力の維持を図ります。関節の変形が進んでいる方や高齢で慢性的な痛みがある方は、1~2週間に1回程度のペースで行います。一方、薬物療法で症状がよくコントロールできていてまったく支障なく日常生活を送れていれば、リハビリテーションは不要なこともあります。

関節リウマチの診療で大切にしていること

患者さんとご家族に理解を深めていただくために

関節リウマチの診療では、患者さんやご家族に病気について正しく理解していただくことを心がけています。残念ながら、関節リウマチは現在のところ完治は望めないため、治療の目標は病気をコントロールし症状を抑えられている状態(寛解)を維持することです。そのためには、薬の効果や副作用などを確認しながら治療を継続していくことが重要です。病気への理解が十分でないと「今ある痛みが治まればそれでよい」と考え、自己判断で通院を止めてしまうといった事態にもつながりかねません。病気の性質やご自身の状態を正しく知り、どのような目的でどのような薬を使っているのか、なぜ治療を継続する必要があるのか……正しく理解いただけるように、看護師とも連携しながら丁寧な説明に努めています。

また、関節リウマチの患者さんが安心して日常生活を送るためには、ご家族による多方面からのサポートが欠かせません。たとえば、高い効果が期待できる薬は経済的負担が伴いますし、心身ともにくつろげる環境で十分な休息をとれることもとても大切です。患者さんがストレスを感じてしまうと病状の悪化につながりかねません。そのため、当院では患者さんだけでなくご家族にも説明する機会を設け、患者さんの病状、必要な治療やケアについて丁寧にお話しして理解を深めていただけるようにしています。

多職種連携によるチーム医療を実践

当院では、病気を正しく理解し主体的に治療に取り組んでいただけるように、多職種のスタッフが連携して患者さんに関わり、お一人おひとりの状況に合わせて適切なケアやアドバイスを届けられるように心がけています。

関節リウマチと診断されたとき、薬物療法を開始するとき、新たな薬を使い始めるときなど、重要な場面では看護師が大きな役割を果たします。看護師が医師の説明を補うことで、患者さんは病気や治療への理解を深め、わからなかったことや不安なことを確認することができます。生物学的製剤では自己注射を行う場合があるため、安全に確実に投与できるように丁寧な手技の指導も欠かせません。

また、当院ではリハビリテーションにも力を入れて取り組んでいます。理学療法士からはリハビリテーションを行う中で、運動時の注意点や日常生活の中でより安楽に過ごせるよう動作のポイントなどについてお伝えしています。必要に応じて栄養士からは食生活や栄養についてアドバイスを行うほか、院外薬局の薬剤師とも密に連携しながら起こり得る副作用など治療上の注意点についてお話しいただくようにしています。

関節リウマチ治療の将来――薬物療法の進歩に期待、予防医療の取り組みも重要に

関節リウマチの薬物療法はこの20~30年の間に飛躍的に進歩しました。早期に診断を受け、治療を開始した患者さんの多くは、病気をコントロールできるようになってきています。治療がうまく進んでいる患者さんから感謝の言葉をいただく機会もあり、そのたびに私たち医療従事者も大きな喜びを感じています。先人の努力の積み重ねによってここまで治療が体系化されてきましたが、今後さらに研究が進み、完治を目指せる薬が登場することを期待しています。

また同時に、病気の発症を抑える“予防医療”の取り組みも求められるでしょう。喫煙や歯周病などは明確なリスク要因ですし、ストレスや睡眠不足の影響も指摘されています。当院のようにリウマチ科、整形外科を標榜するクリニックが、このような情報の啓発を広く行うことで、関節リウマチを発症する方そのものを減らすための取り組みを進めていくことも大切だと考えています。

読者の皆さんへのメッセージ――病気の早期発見と治療への主体的な姿勢が重要

関節リウマチは、ほかの多くの病気と同じように早期発見、早期治療が鍵を握っています。現在では早期に治療を開始することで、多くの方が寛解に到達し、関節の変形や骨の破壊を起こさずに済むようになってきました。朝の手のこわばりや関節の痛みなどの症状が2週間以上続くような場合は、関節リウマチの診療を手がける医療機関を受診されることをおすすめします。

また関節リウマチと診断された患者さんには、病気を正しく理解して継続して治療に取り組んでいただきたいと思います。決して受け身にならず、ご自身の病状や治療について疑問や不明点があれば積極的に質問して、納得したうえで治療を受けることが大切です。関節破壊を起こさず日常生活の動作に不自由がない状態を維持して、関節リウマチでない方と同じように人生を全うするのだという意識をもって、主体的に治療に取り組んでいただきたいと思っています。

医療法人とりかい整形外科リウマチ科 院長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が44件あります

リウマチと蜂窩織炎で入院中、家族がコロナ感染

現在リウマチと蜂窩織炎で3週間入院し、3日後退院します。その間家族が2人新型コロナ感染し、私の退院時、感染13日目、14日目となります。抗原検査では陰性となったようですが、若干咳と鼻詰まりがあるそうです。熱は2人とも2、3日で治りました。大丈夫だと思うのですが、私の退院後感染する可能性はありますか?注意することはありますか?教えてください。よろしくお願い致します。

両肩の痛みと指先の痺れ痛みと足の裏の腫れについて

高齢の母が、2ヶ月前両肩が痛くなり、着替のとき痛みがある程度でした。その後寝返りがうてなくなりました。今は両手の指先痺れて痛みが一日中あるようで、痛みがあるときは指先は冷たくなってます。手の甲も腫れてます。年齢的なことや症状からリウマチ性多発筋痛症ではないかと思いましたが、診断は関節リウマチでした。血液検査は、リウマチ因子13、抗CCP抗27、MMP-3は200.でした。CPR10です。ただ、手の関節レントゲンをとってもとても綺麗で異常ありません。関節リウマチという診断は、正しいですか。

左右の人差し指を曲げると痛くて曲がらない。

数ヶ月前から右人差し指が痛くて曲がらなかなり、左も同じ症状で困っています。先日、整形外科に行きました。レントゲンも異常は無く、リウマチ検査も異常無しでした。 原因不明ということでした。 他の膠原病の疑いがあるかもしれないので、生活に支障があるなら、専門医に行くよう言われました。

全身性エリテマトーデスについてのお伺い

10年以上前から関節リウマチの治療をしている母親なのですが、3年前に13万近くあった血小板が半年位で6万くらいになり現在3万位に減ってきました。2018年9月から関節リウマチの薬(リウマトレックス)を止めプレドニゾロンを2㎎から徐々に増やし8㎎まで増やし、血小板の変化を診てもらいましたが変化なく、今年に入りてんかん重積発作で3度救急搬送されました。 検査の結果、MRI、MRA、CT、髄液検査、ウイルス検査、特に問題なし。強いて言うならMRIの画像で脳の表面にベトっとした影があるが解らないとの診断でした。 血小板が減少してしまう症状は外来診察して原因を見つけている間にてんかん重積発作を起こした為原因不明の状態です。 そこでお伺いしたいのが、 全身性エリテマトーデスと言う疾患についてなのですが、現在関節リウマチの治療をしていましたが、自己免疫の変異により全身性エリテマトーデス(中枢神経ループス)を合併する事はあるのでしょうか。 全身性エリテマトーデス(中枢神経ループス)は脳神経への影響がありけいれん、意識障害、精神症状、血小板減少症状が現れ、蝶型紅斑も特徴的だと思うのですが、母親は頬に少し赤みが出てり手のひらが真っ赤になったり、血小板減少し始めてから脱毛、昨年末頃首の痛みや腰の痛みにより寝たきりになる事も多く発熱する事もあり痙攣重積発作も発症しましたが脳卒中や脳外傷、ウイルスも検出されなかったことから全身性エリテマトーデスではないかと予測したのですが可能性はありますでしょうか。 現在は3度目の重積発作後薬による副作用なのか発作の後遺症なのか全身性エリテマトーデスの進行による意識、神経、精神障害なのか解りませんが、寝たきり状態でこちらからの問い掛けにもたまに返答する程度で良く話していた母親ですが今では別人の様に無表情になってしまいました。 今強い抗てんかん薬を投与していますが、もし全身性エリテマトーデスが原因で現在の状況になっているのであれば薬の変更など可能なのでしょうか。 宜しくお願い致します。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「関節リウマチ」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。