概要

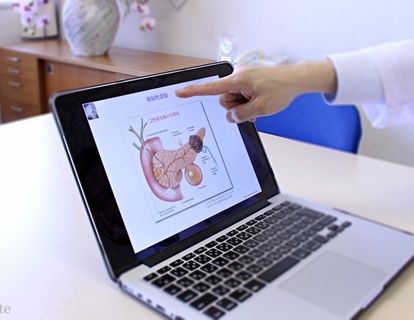

慢性膵炎とは、膵臓に持続性の炎症が起こり、破壊された細胞が線維化し硬くなってしまうことで、膵臓本来の機能が失われてしまう慢性疾患です。

膵臓は食べ物を消化吸収するために大切な役割を果たす臓器ですが、慢性的に膵臓に対して炎症が生じると、消化吸収の機能が障害されることになります。その結果、糖尿病を発症したり、膵臓がんを発症するリスクが高まったりするといわれています。

慢性膵炎の原因の多くは、アルコールです。このため、治療では薬剤や内視鏡を用いた症状を和らげる治療のほか、禁酒・断酒などの生活指導が重要になります。

原因

慢性膵炎の主な原因は、アルコールです。他にも、胆石があり、急性膵炎の経過中に慢性膵炎に移行することもあります。また、遺伝により起こる遺伝性膵炎の場合、幼少期から腹痛や下痢、嘔吐などの急性膵炎様発作を繰り返して慢性膵炎へと進行します。

症状

慢性膵炎では、比較的重く鈍い痛みが、背中の左側やみぞおちに現れます。「夕方になると、背部に痛みが現れる」という患者さんも多くいます。こうした症状は、一日二日といった短期間にのみ認めるのではなく、数か月から数年の間、慢性的に続きます。

また、慢性膵炎では栄養分の吸収が悪くなり、下痢や下痢に伴う体重の減少もみられます。そのほか、便が薄い黄色みを帯びて水に浮く脂肪便が認められる場合もあります。さらに、血糖調節機能が低下することを反映して糖尿病を発症することもありますし、慢性膵炎の経過中には膵臓がんを発症するリスクも高まります。

検査・診断

慢性膵炎の診断では、超音波検査やCT、超音波内視鏡、MRCP(磁気共鳴胆管膵管造影)などの画像検査が行われます。超音波とCT検査では、膵臓の石灰化や膵石を確認することができます。また、膵臓の線維化の程度を調べるために、超音波内視鏡の中でエラストグラフィーと呼ばれる検査が併用されることもあります。

慢性膵炎では糖尿病や消化酵素の分泌低下を伴っていることから、これらを確認するための血液検査や尿検査を行うことがあります。さらに、膵臓がんの発症が疑われる際には、超音波内視鏡を用いた針生検を行います。

治療

慢性膵炎の経過は、重い腹痛が繰り返し続く「代償期」と、膵臓細胞が破壊されて機能が損なわれる「非代償期」に大きくわけられ、それぞれ治療法が異なります。

代償期の治療

代償期とは、膵臓に慢性的な炎症が生じ、組織破壊と修復の過程が徐々に進行している状況です。この過程において膵管は次第に狭くなり、それに伴い腹痛も生じます。

代償期においては、膵管を緩めるための薬剤を用い、膵液の流れを改善していきます。また、炎症と痛みを抑えるため、非ステロイド性消炎鎮痛薬を投与します。狭窄部位を解除するために、内視鏡を用いてステントを留置することもあります。膵石が原因となっている場合には、体外衝撃波結石破砕術と呼ばれる方法で石を破壊することもあります。

非代償期の治療

非代償期になると、膵臓の機能が大幅に低下し、消化吸収不良や下痢が起こります。非代償期の症状は、膵臓からの消化酵素が不足していることによるものであるため、この時期には膵消化酵素剤により不足した酵素を補います。さらに糖尿病を合併することもあるため、糖尿病に対する治療介入も必要になります。また、膵臓がんができていないか確認するために、定期的ながんのスクリーニング検査も必要です。

生活習慣の改善を

慢性膵炎では、「禁酒・断酒」など生活習慣の改善も大切です。食事の際には脂っこいものを控え、低脂肪食を心がけましょう。

国立国際医療研究センター病院における膵島移植に関する取り組み国立国際医療センター 膵島移植診療科 診...霜田 雅之 先生

国立国際医療研究センター病院における膵島移植に関する取り組み国立国際医療センター 膵島移植診療科 診...霜田 雅之 先生1型糖尿病に対する膵島移植とは、ドナーの方に提供いただいた膵臓(すいぞう)からインスリンを分泌する膵島という細胞のみを回収し、局所麻酔下で患者...続きを読む

慢性膵炎に対する膵切除術に伴う自家膵島移植――標準的な治療でも取れない強い痛みに対する新たな治療とは国立国際医療センター 膵島移植診療科 診...霜田 雅之 先生

慢性膵炎に対する膵切除術に伴う自家膵島移植――標準的な治療でも取れない強い痛みに対する新たな治療とは国立国際医療センター 膵島移植診療科 診...霜田 雅之 先生長期間にわたり膵臓(すいぞう)内に炎症が繰り返し起こることで、腹部や背中に強い痛みをきたす慢性膵炎。進行すると血糖値のコントロールが難しくなり...続きを読む

「慢性膵炎」に関する

最新情報を受け取ることができます

処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください