概要

リウマチ性多発筋痛症とは、首から両肩、腰、太ももなどのこわばりや痛み、微熱を主な症状とする炎症性の病気です。

命に関わる病気ではなく、基本的には治療後の経過は良好です。主にステロイドによる薬物治療を行い、治療は数年にわたることがあります。治療が順調に進めば最終的には薬が不要になることもありますが、病気の再発がしばしばみられ、治療期間が長期にわたることもあります。患者の中には巨細胞性動脈炎(側頭動脈炎)を合併することがあります。

リウマチ性多発筋痛症は50歳以上の中高年に多くみられ、70~80歳でもっとも頻度が高くなります。

原因

リウマチ性多発筋痛症や巨細胞性動脈炎の患者にみられる特別な遺伝子の型や、季節変動、感染症などの環境要因などが関係しているともいわれていますが、はっきりとした原因は分かっていません。

症状

リウマチ性多発筋痛症の主な症状は、肩、頸部、臀部、大腿部などのこわばりや痛みです。多くの場合、急性の経過で現れ、数日から数週間にかけて典型的な症状が出現します。また、左右対称に症状が現れることも特徴です。高齢の場合、寝たきりの状態になって見つかることもあります。

こわばりや痛みは体を動かさないときに強くなるため、朝の起床時に強く、ある程度体を動かすと軽減します。こわばりと痛み以外に発熱、食欲不振、体重減少、倦怠感、うつ症状などを伴うことがあります。

関節リウマチと名前が似ていますが、手足の小さな関節の痛みや腫れを伴わず、関節よりも筋肉の痛みが強い特徴があります。ただし、肩や股関節の痛みは高率にみられます。リウマチ性多発筋痛症の注意すべき併発症として巨細胞性動脈炎があり、その場合、こめかみ周囲の頭痛、噛み続けたときのあごの違和感、視力障害、38℃以上の発熱などがみられます。

検査・診断

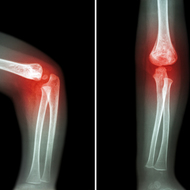

リウマチ性多発筋痛症は炎症反応が高値になりますが、病気は特異的な検査所見がありません。関節リウマチで高率に陽性となるリウマトイド因子や抗CCP抗体は通常陰性です。そのため、症状が似たほかの病気の除外が大切になります。炎症反応や自己抗体の有無を調べる血液検査や、筋肉や関節の状態を調べる画像検査(関節超音波やMRIなど)が行われます。

身体診察や検査所見に基づいて可能な範囲で除外診断を行い、リウマチ性多発筋痛症の診断をします。いくつかの診断基準がありますが、代表的なものがBird(バード)の診断基準です。下記の7項目のうち、3項目を満たすか、1項目以上を満たしたうえで側頭動脈に巨細胞性動脈炎が証明された場合、他疾患が除外できればリウマチ性多発筋痛症と暫定診断されます。さらに、少量のステロイドが速やかに効果を示すことでリウマチ性多発筋痛症の診断が確定します。

- Bird(バード)の診断基準(1979年)

- 両側の肩の痛み、またはこわばり感

- 発症2週間以内に症状が完成する

- 発症後初めての赤沈値が40mm/h以上

- 1時間以上続く朝のこわばり

- 65歳以上で発症

- 抑うつ症状もしくは体重減少

- 両側上腕の筋の圧痛

治療

リウマチ性多発筋痛症では主に薬物治療が行われます。中心となるのは少量ステロイドで、投与後速やかに症状が改善します。多くの患者は、適切な治療を受ければ発症前と同じ生活を送れるようになります。ただし、巨細胞性動脈炎を併発した場合は高用量ステロイドが必要になります。ステロイド治療の効果が得られれば、ステロイドの量をゆっくり減らしていきます。最終的にステロイドの内服が不要になる人もいますが、ステロイドを減らすと症状が再発することが多く、少量のステロイド内服を長期間必要とすることがあり、ステロイドによる副作用(感染症、糖尿病、高血圧など)への注意が必要です。

また、ステロイドの減量・中止をしやすくするため、メトトレキサートやIL-6受容体阻害薬などが併用されることもあります。

「リウマチ性多発筋痛症」に関する

最新情報を受け取ることができます

処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください