概要

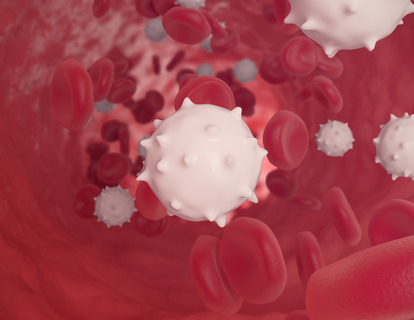

急性骨髄性白血病(AML)は、血液のがん(悪性腫瘍)の1つです。血液には、病原体やウイルスから体を守る白血球や、取り込んだ酸素を全身に運ぶ赤血球、出血を止める血小板などの細胞が含まれています。これらの細胞はいずれも骨髄中に存在する“造血幹細胞”が元となっており、造血幹細胞が分裂を繰り返すことで、それぞれの細胞へと成長していきます。急性骨髄性白血病では、骨髄の中で白血病細胞(がん細胞)が異常に増殖し、正常な血液細胞を造る機能が著しく低下します。そのため、正常な血液細胞が不足し、感染症にかかりやすくなったり貧血症状がみられたりするほか、出血が止まりにくくなるなどの症状がみられるようになります。

急性骨髄性白血病の治療では、段階に応じて抗がん薬を用いた化学療法が行われます。化学療法で効果が期待できない場合には、造血幹細胞移植が行われるケースもあります。いずれの場合も年齢や身体の状態、病気の原因、白血病細胞の遺伝子変異など病気のリスクの程度に応じて、どの治療を選択するか決定します。

原因

急性骨髄性白血病は、白血球になる前の未熟な細胞(骨髄芽球)に遺伝子変異が起こり、骨髄中に白血病細胞が増殖することで引き起こされます。

現在までに、多数の遺伝子の異常が見つかっており、これらの異常が積み重なって白血病が起こると考えられています。

また、ほかのがんに対して抗がん薬や放射線の治療を受けたことにより発症する場合(治療関連AML)や、骨髄異形成症候群や慢性骨髄増殖性腫瘍などから移行して急性骨髄性白血病を発症する(二次性AML)こともあります。

症状

急性骨髄性白血病では、白血病細胞が異常に増殖し、正常な血液細胞が減少することでさまざまな症状がみられます。

- 白血球の減少:免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなり発熱や咳症状が現れます。

- 赤血球の減少:貧血傾向になり、息切れや動悸、ふらつきが現れます。

- 血小板の減少:出血しやすくなり、歯肉出血や鼻血などが現れます。

このほか、白血病細胞は脳や髄膜などの中枢神経、肝臓、脾臓、皮膚、歯肉などにまで広がることがあり、頭痛や腹部膨満感、神経麻痺、皮疹、歯肉の腫れなどがみられることもあります。いずれの場合にも、急性骨髄性白血病の進行速度は速く、急激に症状が現れることが特徴です。

検査・診断

急性骨髄性白血病の検査では、血液検査と骨髄穿刺を行います。

骨髄穿刺は腰の骨(腸骨)に針を刺し、骨髄液を採取する検査です。血液検査と骨髄穿刺で採取した検体から白血球細胞の有無や血液細胞の数値を確認し、確定診断を行います。このほか、治療方針を決定するために採取した骨髄液や血液を用いて、染色体検査や遺伝子検査が行われます。また、背中(脊髄)に針を刺して脳脊髄液を採取し、白血病細胞が脳などの中枢神経まで広がってないかを確認するために、脳脊髄液検査を行うこともあります。

治療

急性骨髄性白血病の治療は抗がん薬を用いた化学療法を行います。化学療法は、段階に応じて“寛解導入療法”と“寛解後療法”の大きく2つの治療法で行われます。

化学療法によって十分な効果が期待できなかった場合や再発した場合には、同種造血幹細胞移植の適応になります。いずれの場合も年齢や身体の状態、病気の原因、白血病細胞の遺伝子変異など病気のリスクの程度に応じて、どの治療を選択するか決定します。治療関連AMLや二次性AMLは治療が難しいことが多くリスクが高いと考えられています。現在、多くの薬剤の開発が進んでいるため、最新の承認状況を踏まえて医師とよく話し合って決めることが大切です。

寛解導入療法

初期段階では寛解導入療法として複数の抗がん薬を併用した薬物療法を行います。

血液中の白血病細胞を5%以下に減少させ、白血球や赤血球の数値を正常値にすること(完全寛解)を目指します。

寛解後療法

寛解導入療法によって完全寛解となったとしても、白血病細胞は残存しているため、白血病の治癒、つまり白血病細胞の根絶を目指して、寛解後療法として治療を継続します。

同種造血幹細胞移植

同種造血幹細胞移植は、血縁者や非血縁者の正常なドナーの造血幹細胞を患者に点滴投与(移植)する治療法です。移植することで正常な血液細胞を造るサポートや、ドナーのリンパ球が患者の白血病細胞を攻撃する効果(GVL効果)が期待できます。一方で、患者の正常な臓器や細胞を攻撃する移植片対宿主病(GVHD)も発症するため、その予防として、免疫抑制薬が投与されます。 GVHDは進行すると命に関わることもあるため、十分に注意することが必要です。

「急性骨髄性白血病」に関する

最新情報を受け取ることができます

処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください