はじめに

前回の東京オリンピックの翌年、1965年の65歳以上人口はたった600万人強でした。今では3,400万人になっています。75歳以上に絞ると、同じ65年時点でわずか187万人だったのに対し、今では1,340万人を超えました。

世界の歴史を遡ってみると、高齢者の人口が急に大きく増え続ける事態など、かつては一度もありませんでした。我が国でもこのわずか65年間で80歳以上人口が28倍も伸びる、史上初の凄まじい現象が起きています。

その主たる要因は、死亡率の低下、つまりは医学の勝利の結果なのです。1950年から2014年に至る年齢別の死亡率の変化を見ると、女性の70~74歳で2割以下に減っています。80~84歳でも2割強にまで減っています。男性の場合は、女性よりも低下した割合が若干少くなるものの、以前と比べて死亡率が極端に低くなってきました。

その結果、医療の側も変化に直面しています。今から50年前の平均的入院患者は、基本的にエピソード由来(典型は急性感染症)の短期介入対象者によって占められていました。もっと前だと、例えば日本脳炎や猩紅熱(しょうこうねつ)になった子どもが入院し、運が悪いと亡くなり、運が良ければ退院して1カ月後には仲間と野球をしているような経過が一般的でした。40年前の勤労者世代は、病院で治療を受けたとしても、退院後にすぐ日常生活や仕事に戻れるまで長く入院している姿が珍しくありませんでした。入院期間の終わり近い患者は病室での療養に退屈し、テレビの前に集まったり、碁を打ったりする姿もよく見られたものです。入院中に認知機能が低下する恐れや、IADL(手段的日常生活活動)が悪くなる事態に対する方策も考える必要がほとんどなかったと言ってもよいでしょう。

今、急性期病院では、そのような古典的な療養期入院患者の姿はほとんど見られないはずです。現在では入院患者の過半、地域によっては4分の3が75歳以上高齢者となり、それらの患者は長期的で継続的なケアニーズも抱えておられます。75歳以上高齢者は、入院中に認知機能、ADL(日常生活活動)、IADL(手段的日常生活活動)が低下し、長期的なニーズを抱えた状態で退院せざるを得ないケースが多いです。そうした患者が増え、急性期病院側の医師や病棟看護師が生活を理解しないと、「日常生活に戻れる退院患者率」で見た急性期病院のパフォーマンスは低くなってしまいます。

このような変化を受けて、急性期医療を提供する病院も「一連の医療介護の連続過程」「在宅・入院・入所の循環過程」の一環であるとの認識が広まりつつあります。

医療者側から見た「地域包括ケア」という言葉や概念は、主に高齢の要介護者を対象とし、医療と介護・リハビリテーションの専門職同士の連携という面から捉えられがちです。しかしそれはあくまでも地域包括ケアのひとつの側面に過ぎません。高齢者ケアだけではなく、児童や障がい者のケアなどを含む「街づくり概念」へと進化する地域包括ケアシステムにおける「自助・互助・共助・公助」の考え方について、地域包括ケア研究会の座長であり、慶應義塾大学大学院経営管理研究科名誉教授の田中滋先生にお話をうかがいました。

「地域包括ケアシステム」は常に動き、進化している概念

地域包括ケアシステムとは?

地域包括ケアシステムとは、中学校区ほどの日常生活圏域をひとつの単位として、住民の中で支援を必要としている人々、たとえば子育て中の親、児童や幼児、虚弱や要介護のお年寄り、障がい者などが、何らかの支援を得つつ自立生活を送る仕組みです。地域包括ケアシステムについては今も各地で真剣に様々な取り組みがなされています。だから、「地域包括ケアシステムとは何か」という質問に対し、今の答えと半年後の答えはおそらく少し違ったものになるでしょう。地域包括ケアシステム概念と実態は常に進化しているのです。

出典:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「<地域包括ケア研究会>地域包括ケアシステムと地域マネジメント」(地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業)、平成27年度厚生労働省老人保健健康増進等事業、2016年

現在の地域包括ケアシステムは、2008年の研究会スタート時に比べ、高齢者ケアだけではなく、児童や障がい者のケアなどを含む「街づくり概念」へと進化しています。こうした進化こそ地域包括ケアシステム理解の鍵であると考えています。例えば川崎市では2016年4月から区ごとに子育てと高齢者ケアの各センターを統合しています。

「地域包括ケア」は単に医療・介護連携のことを指すわけではない

たとえば、あるご高齢の方が経済的にも家族関係にも特に問題がなければ、要介護5で、在宅医療を受けていて余命の想定が半年であるとしても、そこで必要とされるのは地域包括ケアシステム全体ではなく、主にすでに関わっている医療介護職の連携、いわば総合確保です。つまり、医療介護職が密な連絡を取りながらその方の尊厳(QOD:Quality of Death)を保ちつつ看取るまでのケアをする体制であり、これはとても大切な要素ですが、「地域包括ケアシステム」のすべてではありません。

地域包括ケアの鍵は「自助・互助・共助・公助」の組み合わせ

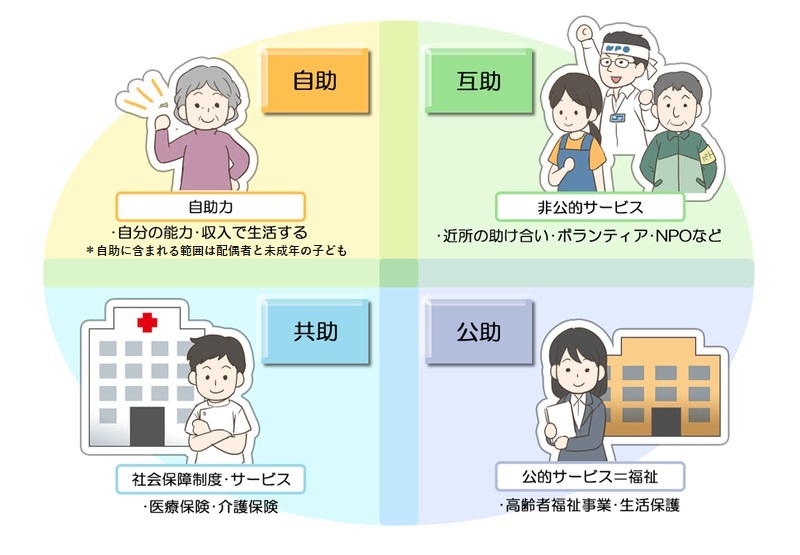

地域包括ケアシステムでは、「自助・互助・共助・公助」の組み合わせを重視します。先ほど挙げた例のように医療・介護の専門職だけが関わるのであれば、主として社会保障制度が給付を受け持つ「共助」の部分が中心となります。たしかにそれも地域包括ケアシステムを構成するパーツのひとつではあるものの、地域包括ケアシステムはこれから説明するように、もっと広い概念です。

「自助・互助・共助・公助」とはなにか

生活面における「自助」においては、勤労や年金によって家計を支え、日常の生活をこなすことなどが根底をなします。金銭的な支出による市場財・市場サービスの利用も自助の一つの形態です。また、介護を必要とする状態になっても、自分でできることは自分でするあり方も自助に含まれます。要介護でいったん自立歩行が難しくなり、生活リハビリを通じて歩行能力を回復するよう努め、もし手押し車や歩行器を使うことになっても、できるだけ知り合いとふれあい、あるいは買い物などに行こうとする姿勢は「自助」ですし、もちろん電話やインターネットを通ずるショッピングによって品物を届けてもらう選択もまた「自助」のひとつです。

このように、社会の基盤となる覚悟が「自助」なのです。ただし、自助だけ、市場取引だけでは社会の有機的なつながりが保てません。そこで、おそらく人類の発生時から行われてきたであろう自発的な支えあいを「互助」と呼びます。顔の見える人たち、つまり近隣や親族・友人間で助け合う互助が典型でしょう。他方、災害募金やがれき片付け、さらには途上国の子どもの支援など、もっと広範囲な、顔の見えない人への互助も貴重です。

次に、先に述べたように医療職・介護職などのプロフェッショナルの働きを経済的に支える仕組みが社会保険制度に代表される「共助」機能です。共助は、「自助を制度化した連帯の仕組み」と位置付けられます。最後に、貧困や虐待、ネグレクトなどの問題に対しては、「公助」の仕組みが機能しなければソーシャル・インクルージョンを果たせません。以上の4つが、生活圏域ごとのネットワークの上で動く体制の構築が地域包括ケアシステムの目的なのです。

「互助」とはどのようなものか

「互助」はプロフェッショナルな資格が参加条件となるものではなく、交通費などの実費を別にすれば金銭的報酬は基本的に発生しません。また、互助とは自発的なものであり、地域社会の存続を図るために自然発生する機能の一つととらえられます。なお、人には互助をする「義務」もなければ、互助を受ける「権利」もありません。別な言い方をすれば、制度的な裏付けは弱いと考えられます。ただし、近代的互助においては市役所が企画を立てたり、あるいは互助を地域包括ケアプランに組み入れたりするようになってきています。

いわゆる「団塊の世代」の方たちが地域の子育てを手伝う取り組みは、互助のもっともよい例のひとつでしょう。たとえば、地域の集会所で「赤ちゃん会」を開き、若い父親や母親が赤ちゃんやその兄姉を連れてきて、ご近所の年配者たちと交流する会合が定期的に開かれれば、そこで知り合った方に子育ての相談などができますし、逆に年配者の側も若い世代や子どもたちと話ができるよい機会になります。

介護ボランティアの役割とは。介護そのものではなく周辺の仕事を手伝うことで専門職を支援する

これまでお話してきたように、地域包括ケアシステムの「自助・互助・共助・公助」の組み合わせの中では、「介護」そのものは訓練を受けたプロフェッショナルの仕事であり、ボランティアが気軽に担当できる仕事ではありません。したがって、いわゆる「介護ボランティア」と呼ばれる方たちは、身体介護を行なうのではなく、要介護者の社会参加を手伝ったり、介護事業者の運営を助けたりする働きを期待されています。

しかし、介護の職場の周辺にいて、さまざまな業務を手伝うボランティアはあり得ます。これは医療現場にも同じことがいえます。たとえば花を生けたり壁に絵を掛けたりといった環境整備は医療行為をしているわけではありません。それと同じように介護現場で喜ばれるボランティアの例としては、たとえば各種アクティビティを手伝う、あるいは定年退職した団塊世代の元経理マンが零細事業所の給与計算の仕組みを作る手伝いをする、あるいは帳簿をつけるのを手伝うなども考えられます。そうした経営実務があまり得意でない、若い介護福祉士などにとっては非常に有効な支援となり得ます。

報酬を伴う仕事であれば、実際に三重県で行われているように介護施設の風呂掃除や配膳下膳を手伝うなどでもよいでしょう。それが「介護助手」です。介護職はプロフェッショナルであるとの社会の認識を明確にするために、また介護職の処遇や地位の向上にとっても重要な試みです。

本来は自然発生的である「互助」を機能させるには一定の枠組みも必要

都会の新興住宅地等では、かつての農村社会や都会の町人社会のように住民が互いに顔を知っているわけではありません。したがって、近代的な互助においては行政がお膳立てをする工夫も必要です。稲城市の例がよく知られているように、介護ボランティアの多くは市役所の呼びかけで始まったものです。ただし自治体はあくまでも黒子(くろこ)に徹し、お見合いの場を設定する役割を果たし、裏方を受け持つにとどまるべきです。

何らかの支援が求められている事情に対して、「してほしい人」と「したい人」を出会わせる「場」がやはり必要です。たとえば、子どものころから知っている隣のおばさんが高齢になって最近ゴミ出しが大変になってきたから手伝うだけならば、特に紹介は必要ありません。しかし、新興住宅地などでは周りが見知らぬ他人であるケースが多いので、一度お見合いの場を設定し、互いに知り合い、信用を得るステップがまず必要になります。

互助における「活動と参加」

互助は本来、自然に発生する人間の行動であり、互助を何かに使うために奨励するとなると少し意味合いが違ってきてしまいます。長寿社会において望ましい新たな互助のきっかけは、引退して未だ元気な高齢者がそのまま引きこもってしまわないように地域活動に参加するはじまりでしょう。

「活動と参加」は、ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health:国際生活機能分類)のキーワードでもあります。もしも活動と参加に身体的困難が伴うなら、理学療法士や作業療法士が共助財源を用いてサポートする段階が不可欠ですが、そうした支援を得たのちは「活動と参加」が目標となります。そのひとつに地域活動があり得るのです。もちろんそれはひとりでもできる散歩でも美術館巡りでもいいのですが、人によってはそれよりももっと面白い、活動と参加を支援する地域活動かもしれません。

その地域活動は、単に囲碁仲間を探すだけでも結構ですが、地域の子育てや学童保育を手伝うなどの少し深いかかわりもありえます。保育士の補助となるとそれなりの研修が必要ですが、たとえば地域の集いの場に小学生が放課後集まってきて、3時から5時、6時まではそこにいる様子をさりげなく見守るだけでもいいのです。

別にお年寄りの話相手になるわけではなく、子どもたちは宿題やゲームをしていて、年配者は同じ室内で囲碁を打っているだけでも十分に「見守り」として機能します。子どもの親にとっては、たとえお年寄りでも近隣の大人たちが一緒にいるだけでとても安心できます。親が仕事を終えて家に戻るまでの間、子どもが学校帰りに立ち寄って時間を過ごせる場所があるだけで、地域の見守りに大いに貢献しているのです。

幼児とは違って小学生ぐらいになれば、もしもお年寄りの具合が悪そうなときに大人に電話をかけるぐらいはできますから、それだけで地域の見守りが互いにできると言えます。しかし、それはあくまで副次的なものに過ぎません。大切な機能は、そこに行くと子どもの声が聞こえて、いつも誰か仲間がいるような場がある場づくりなのです。私たちはこうした互助のあり方も地域包括ケアシステムの一部として重要な要素であると考えています。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。