第7回JAMSNET東京講演会「医療アクセスの壁を超え、国の境界を超える未来の医療」レポート

2018年7月29日、東京大学先端科学技術研究センターENEOSホールにて、第7回JAMSNET東京講演会が開催されました。

邦人医療支援ネットワーク(Japanese Medical Support Network:通称ジャムズネット)とは、海外で活躍する日本人をサポートすることを目的に立ち上げられた団体です。そのネットワークは世界に広がり、世界各国で日本人の健康を支援する活動が行われています。

本会では「医療アクセスを超え、国の境界を超える未来の医療~」をテーマとして、医師をはじめとする講演やリレートークが行われました。

本記事では、東京大学先端科学技術研究センター准教授・小児科医 熊谷晋一郎氏による基調講演を中心に、講演会の内容をレポートします。

講演会前半:熊谷氏「マイノリティの健康格差 障害・スティグマ・言語」

私は生まれつき脳性まひという身体障害を持っており、車いすを利用して生活しています。小児科医として10年ほど臨床を経験したあと、障害のある人が生きづらい原因を当事者たちが共に研究する「当事者研究」という取り組みを行っています。本日は、障害を持っていることや、障害を持つ人に対する偏見や差別が医療関係者の中にあることによって、医療へのアクセスが妨げられる事例についてお話します。

そもそも「障害」って何だろう?基本的な考え方について

私が幼少の頃に行われていたリハビリテーションは、現在から考えると偏ったものでした。それが変わってきたのは1980年前後のことです。「医学モデル」から「社会モデル」へというパラダイムチェンジがあり、これは障害に関する考え方を180度変えるものでした。簡単に言うと「障害は皮膚(当事者)の内側ではなく外側にあるものだ」という考え方に変わったということです。

たとえば、私は車いすを使用しているため、エレベーターが設置されていない駅などに行くと困ってしまうことがあります。この場合、私の歩けない足に障害が宿っていると考えるのが「医学モデル」、エレベーターを設置していない駅との相性の中に障害が宿っていると考えるのが「社会モデル」という考え方です。

医学モデルで「障害」をとらえたときには「インペアメント(impairment)」、社会モデルで社会環境とマイノリティの相性が悪い状態については「ディスアビリティ(disability)」という言葉を使います。日本語に訳すとどちらも「障害」ですが、まったく異なる概念です。インペアメントは、たとえば私の体の特徴を指します。ディスアビリティは、環境との接触面で生じるずれを指します。1980年以降は、インペアメントではなくディスアビリティを減らそうとする社会モデルの考え方が徹底されています。

補足をすると、社会モデルの中では医療的アプローチは否定されるわけではないということがポイントになります。環境と少数派との間に発生するずれを減らすためには、環境を変えて少数派に近づけるか、少数派を変えて環境に近づけるかという2つの方法があります。社会モデルの考え方は、両者を否定せず、環境と個人を変える割合について配分を熟考するようにと主張しています。

個人ではなく環境のことを考える「社会モデル」について

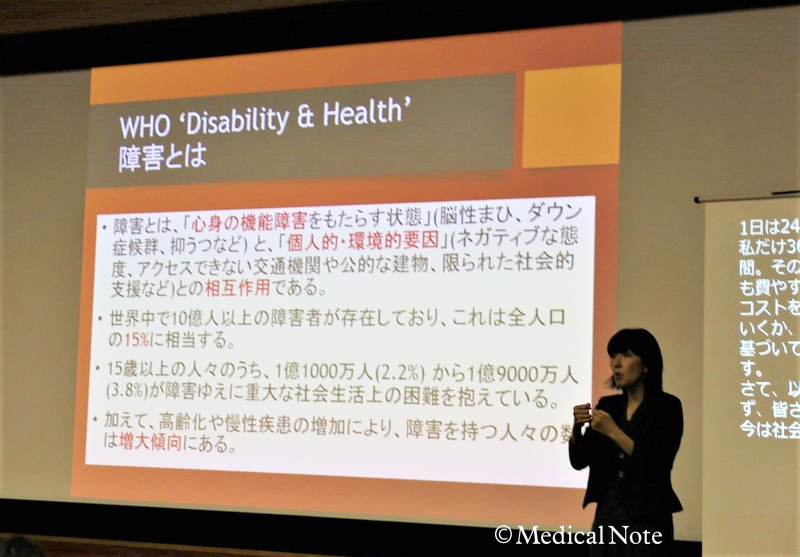

WHOによれば、障害(disability)は個人の心身の機能障害(impairment)と社会的障壁との相互作用によって発生すると定義されています。この意味での障害を経験している方の人数は、高齢化や慢性疾患の増加によって増大傾向にあるということが、1つのファクトとして確認されています。

私自身、1980年代以降の「社会モデル」を経験してきました。先にお話ししたように、私は小児科の医師として、手術室での新生児の処置や、心臓の超音波検査などのさまざまな仕事をしていますが、当初はとてもこういった小児科臨床はできないのではないかと不安に思っていました。しかし、試行錯誤を経て、徐々に周囲の理解とサポートを得られるようになり、やがて生活や仕事が回るようになっていきました。

これから、機能障害を持った医師や看護師は医療現場にどんどん入ってくると思います。このことを今後は本格的に考えなければ、革新は進んでいかないのではないでしょうか。幸い、病院は基本的にバリアフリーな空間であるため、ハード面では、一般の企業よりも早く、機能障害のある方が働きやすい環境づくりが実現できると思います。そのために必要なことは、ソフト面、すなわち医療従事者の考え方を変えるということです。

社会モデルを考えるうえでは、「環境の中でバリアになっているものはあるだろうか?」という考え方に慣れる必要があります。

ここでいう環境には、建物などの「物理的環境」と、慣習などの「人的環境」の2つがあります。物理的環境、人的環境、それぞれがバリアとなって、人々の医療へのアクセスを妨げることがあるのだと、頭の中で常に思い描くことが大切です。

2014年1月20日、ついに日本でも、障害に基づくあらゆる差別を禁止する「障害者権利条約」が批准されました。その中の「第二十五条 健康」では、障害のある人が無償または負担可能な費用によって医療にアクセスできるということや、保険サービスは近くにおいて提供すること、障害というものを医療関係者の教育システムの中に本格的に導入すべきであること、保険に関する差別を撤廃すること、医療者の差別の防止などがうたわれています。

障害を持つ人の健康格差について

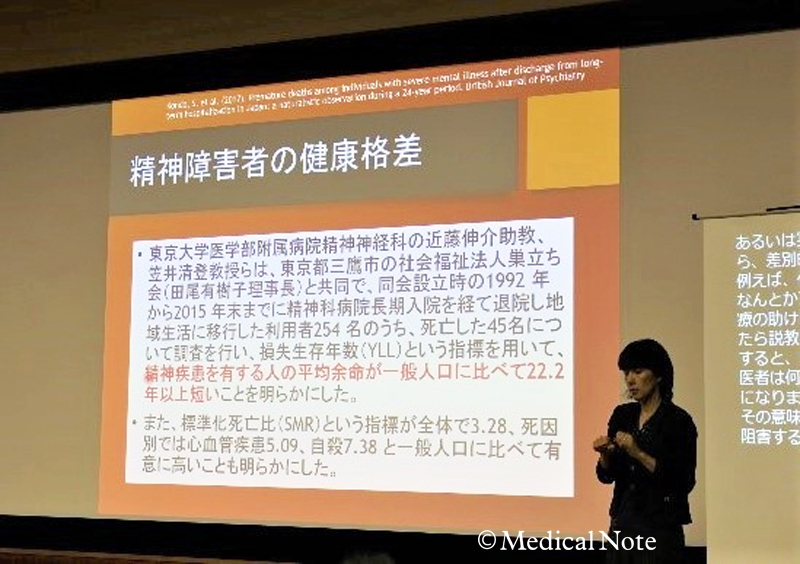

障害のある方が経験する、健康格差についてお話しします。世界の研究に目を向けてみると、たとえば重度の精神障害を持つ人の多くが充分な治療を受けられていないというデータが報告されています。なぜそのような健康格差が生じるのか、WHOが分析しています。その分析によると、国によっては病院を受診するコストが非常に高いことや、障害者のニーズに応える医療サービスがないこと、物理的な障壁があること、医療関係者のスキルや知識が不足していることなどが理由として挙げられています。

それでは、こういった現在の状況に対して何をすればよいのでしょうか。

私はこの5月にアメリカへ行き、障害に関する先進的な取り組みが行われている事例を視察してきました。ワシントンD.C.にあるAccess Boardという連邦機関では、障害のある人の完全参加と平等を目指して、社会のあらゆる場面で平等に医療にアクセスできるようにするためのガイドラインづくりや、実際の技術支援とトレーニング、研究活動などが行われています。Access Boardは2017年、医療機関で使われるMRIなどの診断機器に関するガイドラインを作成し、すべての公的な病院で基準を満たさなければならないというルールを定めました。

日本でも、たとえば昭和大学病院では、2007年から「聴覚障害者外来」が開設されており、聴覚障害を持つ方にとって分かりやすい形で予約できるシステムが導入されています。また医療機関ではないのですが、JR東日本では、iPadを用いた遠隔手話通訳サービスが導入されています。

また、今年、日本の制度に関して非常に大きなニュースがありました。日本の制度ではこれまで、障害を持っている人の介助者が24時間付き添いで病院に入ることは認められていませんでした。しかし、病院のスタッフにサポートを頼むよりも、日々介助にあたっていて本人のコンディションを一番よく知っている介助者が病院に入ったほうが、より柔軟に質の高いサポートが期待できます。2018年に制度が変わってからは、24時間介護を受けている人が入院中も同様の介護を利用できるようになり、重度障害者の医療へのアクセシビリティが飛躍的に改善したと思います。

見えにくい障害とスティグマについて

障害には「見えやすい障害」と「見えにくい障害」があります。

たとえば、車いすを利用していることや、手が曲がっているといったことは見てわかる「見えやすい障害」であるため、どのような困難があるのか、周囲の人には直感的に理解してもらうことができます。

一方で、聴覚障害、精神障害、発達障害、薬物依存症などは「見えにくい障害」として挙げられます。本人が何について困っているのか、どういう配慮があれば医療へのアクセスが平等になったといえるのか、直感的に理解することは難しいといえます。見えにくい障害については、ここまでお話ししてきた分かりやすい話とは、違ったレベルの議論が必要となります。

見えにくい障害については、慣習や価値観、知識といった人的環境の問題がよりいっそう重要となります。この人的環境の問題の中でも、重視しなければならないものの1つが「スティグマ」です。

スティグマをあえて日本語で訳すとすれば「烙印」となります。たとえば「障害者」という属性、「男性」という属性といった、人を分類する一部の属性に対してネガティブなレッテルを貼ることを、スティグマといいます。

スティグマは、たとえるならウイルス感染症のように、人から人へとその価値観が伝染するという性質を持っています。生まれたばかりの赤ちゃんのころには属性という観念がなく、スティグマを持っていません。しかし、成長する中で周囲の人の差別的な言動に触れることによって、さまざまな価値観を知っていきます。その過程で、スティグマは伝染していきます。

スティグマは、4つのプロセスから成り立つ現象といわれています。スティグマが伝染する最初の段階は「きっかけ」と表現することがあります。2段階目として、属性の典型的なイメージがその人の中に立ち上がってくる「ステレオタイプ」という期間があります。3段階目は「偏見」であり「障害者は〇〇だ」といったネガティブな価値を貼り付けることになります。そして、スティグマが行動として現れた4段階目は「差別」です。差別を撤廃するためには、1~3段階目までの潜伏期間を含めたスティグマを世の中から減らすことが重要です。

なお、固有名に貼られるネガティブなレッテルはスティグマとはいいません。スティグマから解放されるためには、「〇〇さんはこんな人」というように、固有名によって一人ひとりを知ることが重要なプロセスです。

もう1つ知っておかなければいけないのは、スティグマには2つのタイプがあるということです。1つは当事者以外の人が持つ「公的スティグマ」です。それに対して、障害のある方自身(当事者)が持つ障害者へのスティグマを「自己スティグマ」といいます。

当事者自身も、社会の一員である限りスティグマの影響下にあります。当事者がスティグマを持ったときは、自己嫌悪として現れて非常に苦しい思いをしたり、自分には社会に助けを求められるほどの価値がないといった考えを持ったりすることがあります。そのため、保健サービスから利益を享受したり、周囲にケアを求めたりしづらくなる可能性があります。

スティグマを低減する研究について

さまざまな属性の中でも、本人の意思や努力によって克服できるものだと誤って信じられている属性は、ネガティブなレッテルを貼られやすい傾向があります。たとえば「依存症は本人の意思の弱さが原因だ」といったものです。さまざまな研究において、こういった障害のスティグマを低減するような介入方法の開発検証が試みられています。

私たちが力を入れているスティグマ低減プログラムの中でも、テクノロジーに関連した研究をご紹介します。

見えにくい障害を「見える化」する作業がスティグマを減らすのではないかと考えた私たちは、バーチャルリアリティーという技術を使って、ASD(自閉スペクトラム症)の方がどのような経験をしているのかということについて体験できるシステムを作りました。

ただし、このようなシステムを単独で利用したときは、障害がある方への共感性や敬意が高まる一方、社会的な距離感が増してしまうという懸念がありました。

ほかの手法として、スティグマを低減させるためには、当事者がこれまでの経験や気持ちを正直に語り、それを耳にすること、つまり、自伝的な語りを聞くことに効果があるといわれています。シミュレーターだけではなく疑似体験一般にいえることですが、たとえば車いすの一日体験では、その人の人生全体を知ることはできません。それを知らせるのが当事者の語りということです。

そこで私たちは、バーチャルリアリティーに加えて当事者の語りにも触れる新たなプログラムを開発しました。まだ短期的な調査でしかありませんが、このプログラムを用いることでスティグマは改善傾向にあると示され始めています。

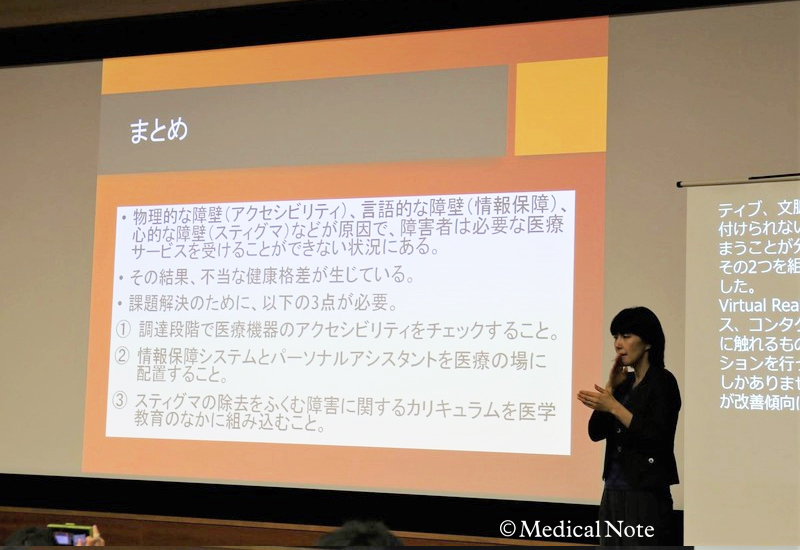

今日は主に、物理的障壁・言語的障壁・心的な障壁(スティグマ)についてお話ししました。それらが原因となって、いまだに障害者は必要な医療サービスを受けることができない状況にあります。そして、結果として不当な健康格差が生じています。

課題解決のためには、少なくとも次の3点が必要です。1つは、調達段階で医療機器のアクセシビリティのチェックをすること。2つ目は、情報保障システムとパーソナルアシスタントを医療の場に配置すること。3つ目は、スティグマの除去を含む障害に関するカリキュラムを医学教育の中に組み込むこと。

そして、障害を持った医療従事者が医療の現場に増えるということも、積極的に考えていかなければならないと思います。

講演会後半:リレートーク、総合討論

講演会の後半部分では、熊谷氏の講演を受けたリレートークと総合討論が行われました。

サイバーダイン株式会社の安永好宏氏は、「サイバニクスシステム"HAL"による機能改善治療と海外での普及活動」をテーマに、同社が開発したロボットスーツ「HAL」の医療用下肢タイプに関する同社の取り組みを紹介されました。また、腰タイプ介護支援用のHALの普及により高齢者の自立度を高めて社会保障の抑制に貢献したいという思いや、障害者スポーツでHALを利用した例などについても語られました。

大会長の鈴木満理事(外務省メンタルヘルス対策上席専門官)は、「海外邦人への遠隔メンタルヘルスケアに向けて」をテーマに、海外に住む患者さんへ医療を届ける方法として遠隔診療を挙げられました。遠隔診療における動画の導入はすでに試みられてきましたが、近年では支援者間の情報共有や教育研修にも活用できるということ、2018年7月現在ではオンライン診療の指針案が出ていることなどについて話されました。

リレートークの後、3名の講演を受けて総合討論が行われました。会場からは多くの質問が寄せられました。

最後に、座長の井上孝代理事(明治学院大学名誉教授)による閉会の言葉をもって、講演会は終了となりました。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

![メディカルノート編集部 [医師監修]](http://carbon-assets.medicalnote.jp/uploads/doctor/image/0/740/s200x200_5c2d6660-6479-496b-a4d5-a475eca85c88.png)