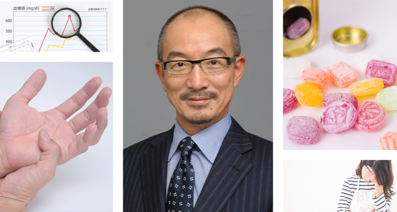

血糖値が慢性的に高くなる糖尿病では、食事や運動、薬によって血糖管理を行いますが、薬の効きすぎなどが原因で、知らず知らずのうちに低血糖を起こしているケースも少なくありません。 東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科 主任教授の西村 理明先生は「低血糖は重い病気を誘発する可能性があるため、自分の血糖値がどのように推移しているのかを把握して適切な対応につなげてほしい」とおっしゃいます。今回は西村先生に、血糖管理における低血糖のリスクや対処法、血糖値の推移を知るための持続血糖測定(CGM:Continuous Glucose Monitoring)の有用性についてお話を伺いました。

低血糖が起こる主な要因

そもそも血糖値・低血糖とは?

血糖値は血液中のブドウ糖の割合を表す数値で、ブドウ糖が多すぎる状態を高血糖、少なすぎる状態を低血糖といいます。

ブドウ糖は私たちが生きていくのに必要不可欠なエネルギー源です。食事で摂取された糖は腸から吸収され、ブドウ糖として血流に乗って肝臓や脂肪、筋肉へと運ばれます。そして、膵臓から分泌される“インスリン”というホルモンの力を借りて体内に取り込まれ、エネルギー源として蓄えられます。

インスリンが適切に分泌されていれば、スムーズにブドウ糖をエネルギーに変換でき、血糖値も安定した状態を保つことができます。

しかし、インスリンが分泌されるタイミングがずれたり量が不十分だったりすると、ブドウ糖を体にうまく取り込むことができません。そうなるとブドウ糖が血液中に大量に残され、血糖値が高いまま推移します。こうして慢性的に高血糖の状態が続く病気が糖尿病です。反対に、血糖値が薬などで必要以上に下がりすぎると低血糖を引き起こします。

インスリン過多が低血糖の要因に

低血糖が起こる原因はさまざまですが、特に注意が必要なのは糖尿病の治療でインスリン注射や一部の経口血糖降下薬(主にスルホニル尿素薬)を使用している方です。インスリン注射の量が多すぎたり、誤ってインスリン注射を二度打ってしまったりすることが低血糖につながることがあります。また、食事の量が普段と比べて少なかったり、食事の時間がいつもよりも遅かったりすることも低血糖の要因となります。

体に必要量以上のインスリンがあると低血糖に陥りやすくなるため、特にインスリン注射を使っている方には低血糖リスクを十分に知っていただきたいと思います。

低血糖がもたらす症状や弊害

症状がなくても低血糖を起こしている可能性が

低血糖の目安となる血糖値は70 mg/dL未満とされており、汗をかく、不安になる、脈が速くなる、手が震えるといった自律神経の症状が現れます。50 mg/dLを下回ると危険度が高まり、脳のブドウ糖不足により意識を失う方もいます。最悪のケースでは命を落とす危険性があります。

ただし、中には“無自覚性低血糖”といって自律神経の症状が現れないまま血糖値が下がり、脳のブドウ糖不足による突然の意識障害など重い症状に至るケースもあります。これは、高血糖により神経がダメージを受けて血糖値の低下を感じにくくなっていたり、低血糖を繰り返し起こしていたりして、自律神経の症状である発汗などが一切出なくなってしまうことにより起こります。

もう1つ、気付かないうちに起こる低血糖に“夜間低血糖”があります。夜間低血糖はよく眠れない、悪夢を見る、起床時に多量の汗をかいているといったことがきっかけで見つかる場合があります。HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)*は良好な数値を保てている場合でも、朝起きたときの血糖値を意識しておくことは大切です。低すぎる場合はもちろんですが、高すぎたりする場合にも“ソモジー効果(夜間に低血糖を起こした反動で起床時に血糖値が上昇する現象)”が起こっている可能性があり、低血糖が疑われます。

* HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー): 過去数か月の血糖値の平均を示す指標。

心血管疾患の発症や認知機能の低下につながる恐れも

低血糖が引き起こす弊害は、集中力が低下したり体に力が入らなくなったりして転倒する、意識障害や昏睡に陥るといった直接的なものばかりではありません。重い低血糖を起こすと交感神経が活性化するため、著しい血圧上昇をきたします。これにより心臓や血管に過度な負担がかかり、不整脈、狭心症、心筋梗塞といった心血管疾患を誘発することが知られています。また、認知機能の低下につながるともいわれています。

低血糖を起こしたときの対処法――もしもに備えて糖分補給の準備を

低血糖になったときには、ブドウ糖10gまたは砂糖20gを摂取するか、同等の糖分を含むジュースなどを飲むとよいでしょう。外出時にはブドウ糖の錠剤やゼリーなどを持ち歩くと安心です。近年は、血糖値を上げる点鼻薬も出てきています。口から飲んだり食べたりできないときでも、鼻に注入するだけで簡単に血糖値を上げることができるので、携帯におすすめです。なお、昏睡状態になったときにはすぐに病院を受診する必要があるため、周囲の人にサポートしてもらえるようにあらかじめ頼んでおくことが大切です。

低血糖の対策に有用な血糖測定――CGMで分かること

CGMを活用することで夜間低血糖を発見

低血糖への対策として重要なのが、毎日の血糖測定です。血糖管理において用いられる血糖値の指標の1つにHbAlcがありますが、これは過去数か月の血糖値の平均の指標であるため、1日の中でどのように血糖値が変動しているか、その全体像を知ることはできません。

自分で血糖値を知る方法としては、“血糖自己測定(SMBG:Self-Monitoring of Blood Glucose)”と“持続血糖測定(CGM)”があります。SMBGは、指先などに小さな針を刺して少量の血液を採取し、センサーに付けることで、その時点での血糖値が測定できる方法です。

一方、CGMは細い針のついたセンサーを上腕の後ろ側などに貼り、細胞の周りの間質液に含まれるグルコース(ブドウ糖)の濃度を連続して測定します。その数値から血糖値を推測して、変動の推移を記録します。SMBGは“点”で血糖値を記録するのに対し、CGMは“線”で血糖値を記録できるのが特徴です。寝ている間であっても血糖変動をグラフでモニタリングできるため、自分では気付きにくい夜間低血糖などを発見するきっかけにもなります。

低血糖の予兆を捉えることもできる

糖尿病のある方の中には、「いつ低血糖を起こすか分からないので電車に乗るのが怖い」とおっしゃる方もいます。CGMの機器の中には低血糖の予兆を捉えるアラート機能を備えているものもあるので、ブドウ糖の錠剤などを携帯しておけばタイミングよく糖を補給するなど対応しやすくなります。また、インスリンを持続的に皮下注入する“インスリンポンプ”と連動したCGMもあり、一部の機種には低血糖を起こしそうになると自動的にインスリンの供給が止まる機能がついています。

西村先生のメッセージ――よりよい血糖管理のためにCGMの活用を

糖尿病がある方はどうしても高血糖に目が行きがちですが、薬物療法を受けていると低血糖が頻繁に起こり得ます。特にインスリン注射を行っている方ではリスクが高いため、一度CGMで血糖変動を調べ、低血糖のリスクが高い時間帯がないか、夜間に低血糖を起こしていないかなどを確認していただきたいと思います。

また、CGMは低血糖の発見や予防に役立つだけでなく、よりよい血糖管理を行うためにも有用だと考えています。血糖値の推移を見ながらご自身の行動を振り返ることで、どんな食事をしたときに血糖値が上がりやすいのか、何をしたときに血糖値が下がりやすいのかといった傾向を把握することができます。行動を変えるきっかけや、血糖管理のモチベーション向上にもつながるでしょう。自己管理用*のCGMは、インスリンを1日1回以上投与している患者さんは保険診療として使用可能ですが、それ以外の方であっても、医療機関によっては選定療養**としてCGMの処方が受けられることがあります。また、外来で測定する方法で保険診療として実施できることもあります。医療機関や患者さんの状況によって受けられる条件が異なるので、気になる方はかかりつけの病院やクリニックで聞いてみていただくことをおすすめします。糖尿病で治療を受けている方はぜひCGMの活用を検討してみてください。

* CGMには医療機関が管理して測定するタイプの機器と、患者自身が自宅で管理して測定しながら血糖変動を確認できる自己管理用の機器がある。

**選定療養:保険診療外のサービスや医療行為について、患者がその分の費用を自己負担することで保険診療と同時に受けられる制度のこと。自己負担額は医療機関ごとに定められている。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が14件あります

90歳の祖父の原因不明な状態について

90歳の祖父です。4/17の昼に自宅で横たわっているのを母が発見しました。トイレに行きたかったのか、尿を漏らしていました。そのまま布団を引いた床の間に横になり、主治医の先生の診察を受けましたが、つねっても痛がらず自分の名前が言えなかったそうです。意識はありました。そのまま総合病院搬送で診察しても、脳梗塞の所見はなく、呼吸が止まったので癲癇の検査もしましたが、脳波に異常がないとのことでした。内臓もCT確認したが疾患が見られないとのことです。病院搬送からずっと熱があるらしく、現在は意識はあるのですが、話しかけても反応がありません。 病院搬送から48時間経過も病名が判明していません。主治医の脳外科の先生曰く、脳の異常で熱がでてるとのことでした。何も治療しないわけにはいかないので、これからビタミン剤の投与とステロイドパルスの投与をするそうです。 上記の所見で何か他に考えられる疾患や、やるべき治療等はありますでしょうか?90歳なので老衰ということになるのでしょうか?耳が悪かったですが、元気な祖父なのでいきなりこのような事態になって驚いています。

低血糖は自宅でも生活出来ますか?

家で意識を無くし緊急で入院しました。医師からは低血糖と診断されたのですが、低血糖に効くお薬はないでしょうか?点滴でしか対象出来ないのでしょうか?また、回復してからは、オムツになりました!オムツは取ることは出来ないのでしょうか?今、二回目の入院中です!

低血糖症の疑い

最近は落ち着いていますが、冬の帰り道に電車の中で気持ち悪くなり、 少し震えて、ひどいときには冷や汗がでてきて、立っていることがつらくなることが数回ありました。 そして電車を降り、ジュースを飲むと治ることが数回ありました。(お茶では飲んでも治らないこともありました) その日の行動を考えてみると、お昼の量が少なかったり、特に炭水化物の量が自分では少なく感じる量だった気がします。 ①症状として、インターネット等で調べる限り低血糖の症状に見えるのですが、 本当に低血糖症なのでしょうか。 ②何科に行って、どういう検査をすれば病名(状況)がわかるのでしょうか。 ③近々、人間ドックを受ける予定ですが、こちらの血液検査等の数値を見ればわかるものでしょうか。 ④低血糖症=糖尿病なのでしょうか。(家系に糖尿病の人はいません。) ⑤糖質ダイエット等も、上記の経験から自分の体質には合っていないと思うのですが 本当にそうなのか、もあせて確認したいです。

糖質制限による血糖コントロール異常?

最近、ラーメンやピザなどの糖質が高い食事をとると、めまいや眠気、倦怠感を感じるようになっています。 低血糖症などの病気を気にしています。コメントいただけますでしょうか。 因みに、当方、持久系スポーツをたしなんでおり、脂質代謝を高めるための取り組みとして糖質制限を意識した食生活を1カ月ほど継続しています。きっちり測ったわけではありませんが、平日は糖質を50g以下程度の摂取としています。 自己診断的見解として、血糖値な急激な上昇に体がついていかなくなってしまっているのかと推測していますが、ネットや他の糖質制限者に同様症状が無く不安になっています。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「低血糖症」を登録すると、新着の情報をお知らせします