記事1『中皮腫とはーアスベストの吸引によって発症する』では、中皮腫の種類や病態についてご説明しました。本記事では、中皮腫のなかでも最も患者数が多い胸膜中皮腫についてご紹介していきます。胸膜中皮腫の診断は非常に難しく、また効果的な治療法も確立できていません。アスベスト被害による補償・救済制度にも問題が残されており、中皮腫の患者さんは非常に厳しい境地に立たされているのが現状です。千葉大学呼吸器内科講師の多田裕司先生は、このような状況下でも諦めずに治療法を探り、研究成果を世の中に発信していくことが重要だとおっしゃいます。引き続き、多田先生にお話しいただきました。

悪性胸膜中皮腫は中皮腫のなかでもっとも高頻度の疾患

中皮腫のなかでも、胸膜に発生する悪性胸膜中皮腫は発症頻度が高く、中皮腫のうち8割程度の患者さんは悪性胸膜中皮腫といわれています。

中皮腫、悪性胸膜中皮腫の患者数はどのくらい?

肺がんよりも少ないが、稀な病気ではない

厚生労働省の調査では、中皮腫の年間死亡者数は2014年時点で約1400人と発表されています。しかし、記事1『アスベストの吸引によって発症する中皮腫とは?』でご説明したとおり、中皮腫は診断がつきにくい疾患です。診断がつかないまま亡くなってしまった患者さんを想定すると、約2500人位は患者がいるのではないかと推定されます。肺がんの年間死亡者数である7万人に比べると少ないですが、決して稀な病気ともいえません。現在はまだ希少疾患の範疇に入りますが、世界的には今後更に罹患者が増えてくると予測されており、社会問題につながることにもなるでしょう。

*参考URL:厚生労働省「都道府県(21大都市再掲)別にみた中皮腫による死亡数の年次推移(平成7年~25年)」

悪性胸膜中皮腫は早期発見が難しい

肺がんや他の疾患と誤診される場合も

悪性胸膜中皮腫の早期発見は非常に困難です。肺がんとも間違われやすいのですが、様々な検査を行ってもなかなか診断がつかず、検査だけで何か月も費やされ、患者さんの貴重な時間をさらに短くしてしまう事態になります。また医療不信につながることもあります。

悪性胸膜中皮腫を早期発見する方法はまだみつかっていませんが、原因不明の胸水が出て来た場合は専門病院で生検検査を行い、診断がつくまでは放置せず、しっかり経過を追い続けることが重要です。

悪性胸膜中皮腫の症状

胸痛や胸水、呼吸困難など。末期症状では何が起こる?

悪性胸膜中皮腫の代表的な症状には胸痛、胸水、呼吸困難が挙げられます。なかでも呼吸困難は患者さんの苦痛を伴い、ご家族や医療スタッフにもつらい印象を与えます。

また、末期には骨転移による疼痛や、脳転移による神経症状をきたす場合があります。

悪性胸膜中皮腫の検査と診断

検査をしても悪性胸膜中皮腫を特定できないことが多い

検査による病期の判断は非常に難しく、検査でがんの総ボリュームを測定しにくいという問題があります。アスベストの吸入から発症までの数十年、仮に毎年レントゲン撮影を行ったとしても、早期での発見は困難です。だからといってあまりに頻回のレントゲン撮影は、放射線の被ばくによる影響が無視できなくなります。

その他、悪性胸膜中皮腫の検査では胸水検査や細胞診が行われます。しかし、悪性胸膜中皮腫の場合は細胞診を行ってもなかなかがん細胞が確認できません。この理由は、典型的ながん細胞が胸水中に少ないということと、中皮腫細胞や組織を見慣れた病理医が多くないという点もあげられましょう。

また、現在は画像診断の技術が進み、CTでも腫瘍の局在や総ボリュームを立体的に測定できるようになってきました。またPETの普及により以前よりは病勢の評価や、治療の効果判定が容易になりました。しかし、そのような設備が整っている施設は未だ少数です。

悪性中皮腫の確定診断は最終的には病理生検に基づくので、胸腔鏡検査を行うことが多くなっています。これは胸腔鏡というカメラを胸腔の中に入れて細胞を生検する検査ですが、広範囲の細胞を採取しなければはっきりと診断がつきません。どうしても胸腔鏡で診断がつかない場合は通常の手術で生検を行います。患者さんの負担が多少大きくなってしまいますが、治療方針を決めるのに重要な情報ですので、外すわけにはいきません。

悪性胸膜中皮腫の病期はどのように判断するのか?

計測には正確性がない

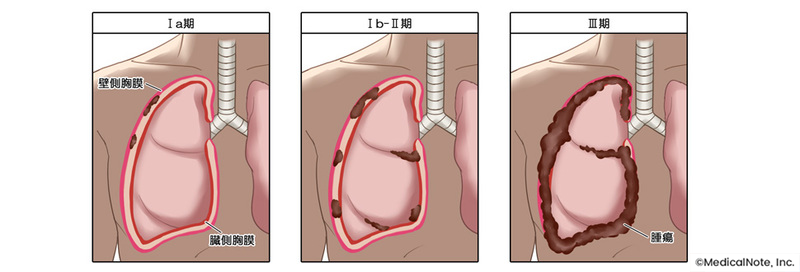

肺がんの場合は、がんの大きさ(長径)を測って病期(ステージ)を決定しますが、悪性胸膜中皮腫は胸壁にべったりと貼りつくように広がるため、面積で評価することができません。ですから、腫瘍の大きさではなく「厚さ」を測定します。

しかし、厚さは必ずしもがん細胞のボリューム(量)に比例しません。悪性胸膜中皮腫は中皮に沿って厚みのある病変部分や薄い病変部分が混在しており、そこから厚い部分のみを取って足していくという測定方法を取るため、正確にがんの進展を判定することが困難なのです。

悪性胸膜中皮腫の治療―手術や化学療法、放射線療法を組み合わせる

治療は、基本的には手術、放射線、化学療法の3本柱からなります。

悪性胸膜中皮腫に対する手術治療

手術には2通りのパターンがあります。

ひとつめは胸膜肺全摘術(EPP)といって、胸膜、肺、心膜、横隔膜をすべて取ってしまう手術法です。悪性胸膜中皮腫の根治・根絶を目的としており、手術のあとに放射線をあて、さらに抗がん剤治療を行うこともあります。これは非常に侵襲性の高い治療であり、患者さんの術後のQOLは低下することと、再発率が必ずしも低くはないことが問題です。

もうひとつは胸膜切除・肺剥離術(PD)という、胸膜のみを剥ぐように摘出する手術法です。侵襲性が低く、肺を残すので患者さんの体力的な負担が少ないという利点があります。しかし、胸膜切除・肺剥離術は時間がかかる手術で、技術と豊富な経験が必要です。また、肺を温存するため術後に放射線治療ができず、がんの取り残しが多く、再発リスクは胸膜肺全摘術よりも高くなります。

胸膜肺全摘術については外科医によっても賛否両論で、国によって意見も異なっています。日本の外科医は手術の技能が高いのですが、手術のあとには酸素の補給がほぼ必須で息切れ、食欲低下や体重減少などの併存症が起こります。また、こうした治療を受けたとしても、患者さんの予後は大幅に延びることはありません(胸膜肺全摘術と胸膜切除・肺剥離術どちらの手術でも患者さんの予後に大きな差はないといわれています)。

手術を受けることが本当に最良の選択といえるかどうかは、主治医が本当にその患者さんに向いているかどうかを慎重に判断することとともに、患者さん個人の価値基準もよく確認する必要があるといえるでしょう。

悪性胸膜中皮腫に対する薬物療法―抗がん剤治療

抗がん剤治療を行う場合は、ペメトレキセドとシスプラチンという薬を併用して投与します。現在、日本で保険適用となっているのはこの組み合わせのみで、2003年から2016年現在まで13年間にわたり使用されています。逆にいうと、悪性胸膜中皮腫に対する抗がん剤治療にほとんど進歩がみられないということにもなります。

ベバシズマブという血管新生阻害薬は各種がんの治療で使われていますが、シスプラチン+ペメトレキセドと合わせて投与すると効果が増強することが、最近報告されました。わが国でも保険適用の承認が期待されています。

悪性胸膜中皮腫に対する集学的治療

集学的治療とは、手術、化学療法、放射線療法の3つを併用して治療を行う方法です。集学的治療は術前化学療法から手術、術後の放射線照射という流れで進みます。

集学的治療は患者さんの体力的な負担が大きいため、病変が比較的小範囲で、患者さんの容態が非常に良好であり、患者さんに体力な余裕がある場合に行われます。集学的治療が成功して、予後が長く延びた患者さんがいることもわかっています。

ただし、患者さん全員がこの方法を行えるわけではないので注意が必要です。実際に日本で行われた臨床試験では、3つの治療を完遂できたのは、全体の約40%の患者さんであったと報告されています。

悪性胸膜中皮腫に対する新薬開発

免疫チェックポイント阻害薬、遺伝子治療の可能性は?

悪性胸膜中皮腫を改善する分子標的薬はあるのか?

分子標的薬については様々な試験が行われている最中ですが、現在のところ有効といえる薬はありません。中皮腫に独特の遺伝子異常がみつかっていないので、分子標的治療薬のターゲットにしづらいのです。現在までの臨床試験の結果から考えると、単剤での治療効果は見込めません。

悪性胸膜中皮腫に対する免疫チェックポイント阻害薬の研究

免疫チェックポイント阻害薬は現在、抗CTLA-4抗体、抗PD-1/PDL-1抗体などの試行が進んでおり、抗PD-1抗体では特に肉腫型の悪性胸膜中皮腫に有効ではないかと学会報告されています。

これが劇的に悪性胸膜中皮腫を改善するかどうかはまだ不明ですが、免疫チェックポイント阻害薬が今後、悪性胸膜中皮腫の有望な治療法として台頭する可能性はあるでしょう。

悪性胸膜中皮腫に対する遺伝子治療の研究

遺伝子治療についても、千葉大学と岡山大学が現在第一相試験を始めているところです。中皮腫は遠隔転移が少なく、胸腔内で増殖する期間が長いので、胸腔内に遺伝子治療薬などの薬剤を投与する局所治療に向いています。

どのような治療の場合でも、単体での使用では効果が明確に現れません。免疫チェックポイント阻害薬も、抗がん剤との併用や手術後の投与など、複数の治療法を組み合わせることでより有効になる可能性も考えられています。

悪性胸膜中皮腫に対する社会的な問題―補償・救済制度の課題と研究の遅れ

記事1『アスベストの吸引によって発症する中皮腫とは?』で述べた通り、中皮腫には労働災害と厚生労働省による石綿救済制度の2種類の補償・救済制度が設けられています。

石綿救済制度は悪性胸膜中皮腫の診断がつかなければ救済金が下りません。この基準は厳しいものであり、申請書に当時の状況を詳しく記入する必要があります。しかし数十年前の状況ですので、患者さん自身が詳細を覚えていない場合が多々あります。もちろん中皮腫の診断そのものがつかない方もいます。

補償金の給付がなければ患者さんは高価な抗がん剤費用や検査費用を払う必要があります。

(高額医療費制度があるので一定額を超えると費用控除が生じます)

労災の認定も容易ではありません。悪性胸膜中皮腫は発症までの期間が長いので、病気を発症したときには当時勤めていた会社がなくなっている場合もあるからです。

加えて、もともと中皮腫の患者数が少ないために、社会に患者さんの声が届きづらいという問題もあります。患者数が少なければ大規模な臨床試験を行えず、正確なデータ解析が困難です。発表されている論文での奏効率や予後のデータは結果がまちまちであっては、厚生労働省が保険償還を認可するのに障害となります。前述したように中皮腫に対する抗がん剤には少数の薬剤しか保険償還の対象にならず、これらの薬剤が使えない患者さんや、再発時の治療法の選択に医師は非常に困っているのが現実です。

今後は国内の各施設でばらばらに治療や臨床試験を行うのではなく、データを中央集積するシステムを構築する必要があるでしょう。

悪性胸膜中皮腫は厳しい状況にあるが諦めないことが大事

多田裕司先生からのメッセージ

これまで述べてきたように、悪性胸膜中皮腫は現在のところ、予後においても治療法においても厳しい状況に置かれています。しかし今後、遺伝子などの生体情報の解析が進めば診断法や治療法が急速に展開する可能性があります。私は現在もその点に最も期待しています。

たとえば前項で触れた免疫チェックポイント阻害薬による免疫療法は、ずいぶん前から基礎研究では期待されていましたが、各種がんで使用されはじめたのは、本当にここ数年です。それまで免疫療法は「動物では効くが、ヒトでは効果がない」といわれていたものでした。しかし最近では、免疫療法は治療法のわき役ではなく、むしろ主流となりつつあります。

こういったブレークスルーは医療の領域で起こりうるので、やはりあきらめずに地道に研究を進めていくことが重要だと思います。

今後、日本で中皮腫の患者さんは20年後(2035年頃)をピークに徐々に減っていくと予測されますが、国際的にはまだまだ増えていくでしょう。日本の患者が減ったらそれでよいというものではありません。現在、がんの治療費は膨張する一方ですが、日本からも実は有望な薬剤が開発されています。私は中皮腫も含めて日本から新しい薬剤や治療法を発信していくべきだと思います。

医師や患者さん自身が「だめだ」と諦めてしまえば本当にそこで終わりになってしまいます。悪性胸膜中皮腫の患者さんが一人でも多く回復することを期待して、あきらめずに研究活動を続けていかなければなりません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が2件あります

労作時の呼吸困難について

今年10月から悪性胸膜中皮腫肺内転移のステージ4と診断され今現在2回目の抗がん剤治療を受けております。 入院前より洗面所で歯を磨いたりする動作とトイレに座って用をたす時に非常に強い息切れが出ています(本人曰く100メートルを全力疾走した感じ)歩く事に関しては息切れはするがそれ程でもありません。主治医の先生にも伝えていますがそれに関する治療は行なっておりません。この症状を軽減できる治療はありますでしょうか。血中酸素濃度は労作時にも適正範囲に入っています。

胸膜中皮腫、肺癌併発の治療方法

肺癌と胸膜中皮腫を併発しております。 原発は中皮腫で他の部位へ転移もあります。 ファーストラインでキイトルーダをするかシスプラ+ペメトレの選択肢を主治医に提示され二者択一で悩んでいます。 (PD-L122C3検査で70%との結果) 1.どちらが中皮腫に対して有効ですか?(勿論、中皮腫の標準治療は後者だと言うことは存じてます) 2.免疫チェックポイント阻害薬が使えるとしてシスプラ+ペメトレの後にセカンドラインでオプジーボを投与するのと前者二つの選択肢はどれがベストでしょうか? 3.免疫チェックポイント阻害薬は転移先にも効くのでしょうか? 4.キイトルーダが効かなかった場合、セカンドラインでシスプラ+ペメトレもしくはオプジーボは可能なのでしょうか?また、セカンドラインの選択肢は他にありますか? お忙しいとは思いますがご回答宜しくお願いします。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「悪性胸膜中皮腫」を登録すると、新着の情報をお知らせします