概要

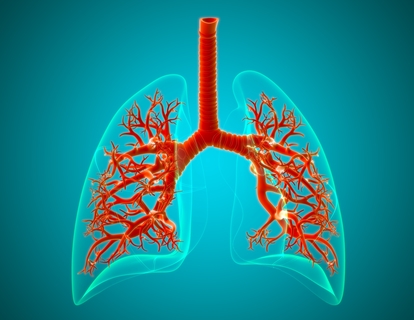

肺塞栓症とは、静脈内にできた血栓(血の塊)などが血流に乗って運ばれ、肺動脈を詰まらせる病気のことです。

肺動脈は、酸素が少なくなった血液を心臓から肺に送り、酸素を受け取らせる大切な動脈であるため、肺塞栓症を発症すると全身で酸素が不足します。また、心臓はより多くの血液を送り出そうとするため過剰な負担がかかることになります。

そのため、肺塞栓症を発症すると息切れ、胸の痛み、ふらつきなどの症状を引き起こし、重症な場合には失神することもあります。また、突然死を引き起こすこともあります。

長時間同じ体勢を取ることで、脚の血流が滞って形成された血栓が心臓まで達して肺動脈に流れ込むことが主な原因です。治療は、軽症な場合では薬物療法が行われますが、重症な場合ではカテーテル治療や手術が必要になることもあります。

原因

肺塞栓症の多くは、血栓が肺動脈やその分岐の血管を詰まらせることによって発症します。静脈内に血栓ができる主な原因は、長時間同じ体勢を取った際や、大腿骨骨折などのけがや大きな手術後に、脚の静脈の血流が滞ることが原因と考えられています。

また、血栓が形成されるリスクが高いのは、60歳以上の高齢者、肥満の人、妊婦、心臓や腎臓の病気がある人、喫煙者などが挙げられます。そのほか、カテーテル治療、ピルや薬の副作用などで血栓ができやすくなることも知られています。

また、肺塞栓症は血栓だけではなく、静脈内の脂肪や腫瘍の欠片、入り込んだ空気、羊水、異物などが塞栓となって引き起こされることがあります。

脂肪は骨折などによって骨髄中の脂肪が血液中に漏れ出すことで塞栓を形成すると考えられており、羊水は難産になると静脈内に押し出されて塞栓を形成することが分かっています。空気による塞栓はカテーテル治療や手術時などに誤って空気が静脈内に入り込んでしまうことが原因となりますが、ダイビングなどで潜水した際にも起こりやすいとされています。

症状

肺塞栓症は、全身を巡って酸素が少なくなった血液を肺に送り出して酸素を受け取らせる肺動脈や、その分岐の血管を詰まらせる病気です。そのため、発症すると全身で酸素が不足していきます。詰まった範囲や元々の健康状態などによって現れる症状は異なります。

詰まった範囲が狭い場合は症状がないこともありますが、胸の痛み、息切れ、ふらつきなどの症状が突然現れます。また、心臓はより多くの血液を肺に送り出そうとするため拍動が早くなり、動悸を感じるようになることもあります。

一方、広い範囲が詰まった場合は突然意識を失うこともあり、呼吸困難、血圧の低下、四肢の冷感、チアノーゼなどの症状がみられ、突然死に至ることもあります。また、肺への血流が途絶えることで肺の組織が壊死する“肺梗塞”を引き起こすこともあります。

検査・診断

肺梗塞が疑われる場合は以下のような検査が行われます。

動脈血ガス分析

動脈から血液を採取し、含まれる酸素や二酸化酸素の量を測定する検査です。肺塞栓症では酸素濃度の低下が認められます。

画像検査

肺塞栓症の確定診断のために有用な検査の1つである造影CT検査を行い、肺動脈やその分岐の血管内に血栓が詰まっているかを確認する必要があります。また、胸部X線検査や心臓超音波検査などでほかの病気との鑑別を行ったり、心機能の状態を確認したりすることもあります。

さらに、肺への血流の状態を詳しく調べるため、肺換気血流シンチグラフィ検査を行うことがあります。

血液検査

血栓による肺塞栓症の場合は、血栓を溶かすDダイマーという物質が血液中に増えるため、診断の補助的な検査として血液検査を行うことがあります。

肺動脈血管造影検査

カテーテルを用いて肺動脈に造影剤を注入して、血管が詰まっている部分や範囲を調べる検査です。また、肺動脈内の圧力を計測することなども可能です。

治療

肺塞栓症の治療方法は重症度によって大きく異なります。

軽度な症状のみの場合は、新たな血栓が形成されるのを防ぐためにヘパリンやワルファリンなどを用いた抗凝固療法が行われます。一方、広い範囲が詰まっている場合は血栓を溶かす作用があるt-PAを用いた血栓溶解療法が必要になります。また、心機能低下など重篤な症状を伴う場合は、早急に血栓などを取り除く必要があるためカテーテル治療や手術が必要になることもあります。

血栓によって肺塞栓症を発症している場合、脚の静脈に血栓が残っていると再発する可能性があるため、下大静脈にフィルターを挿入して血栓が肺動脈まで流れるのを防ぐ治療が検討されます。

予防

肺塞栓症を予防するには、長時間にわたって同じ姿勢を取り続けないことが大切です。長時間のフライトやデスクワークの際には適度に足を伸ばしたり立ち上がったりするなどの対策を行いましょう。脱水を防ぐために十分な水分を取ることも大切です。

特に上述したように血栓ができやすい肥満の人、喫煙者、ピルなどを服用中の人は注意しなければなりません。

また、肺塞栓症は手術後などの長期間の安静で発症することがあります。発症を予防するためには医師や理学療法士の指示に従って早期からリハビリを行うことが必要です。

「肺塞栓症」に関する

最新情報を受け取ることができます

処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください