自分に適した血糖管理を行うために――血糖値を“線”で捉える持続血糖測定(CGM)の有用性

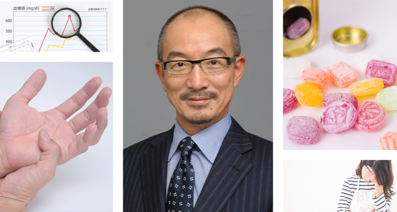

血糖値(血液中のブドウ糖の割合)が高くなる糖尿病では、食事や運動、薬物療法によって血糖管理を行います。血糖管理において一般的に用いられている血糖値の指標の1つがHbAlc(ヘモグロビンエーワンシー)です。ただしHbAlcは過去数か月の血糖値の平均を示す指標であるため、血糖値がどのように変動しているのかを知ることはできません。東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科 主任教授の西村 理明先生は「血糖管理には“血糖変動”を知ることが大切。連続的に血糖値を測定できる持続血糖測定(CGM:Continuous Glucose Monitoring)を血糖管理に生かしてほしい」と語ります。今回は西村先生に、糖尿病における血糖管理の重要性、よりよい血糖管理に向けた血糖測定、特にCGMの有用性についてお話を伺いました。

糖尿病で血糖管理が大切な理由とは

糖尿病が起こるメカニズム――糖を体にうまく取り込めず血糖値が上昇

糖は私たちが生きていくうえで大切なエネルギー源です。食事により腸から吸収された糖は、ブドウ糖として血流に乗って肝臓や脂肪、筋肉へと運ばれます。運ばれてきたブドウ糖は膵臓から分泌される“インスリン”というホルモンの力を借りて体内に取り込まれ、エネルギー源として蓄えられます。

インスリンは24時間絶えず分泌されており(基礎分泌)、食事で血糖糖が上昇するとそれに合わせて分泌が上乗せされます(追加分泌)。健康な人では、インスリンが必要に応じて過不足なく上乗せされて、ブドウ糖を細胞に取り込むのを助けるため、食後でも血糖値は安定しています。しかし、インスリンが足りなかったり、そのはたらきが十分でなかったりすると、ブドウ糖をうまく体に取り込めず、血液中にあふれてしまいます。こうして血糖値が高くなる病気が糖尿病です。

糖尿病は、膵臓からインスリンがほとんど分泌されなくなる1型と、インスリンが分泌されにくくなったり効きにくくなったりする2型に大きく分けられ、日本では多くが2型糖尿病です。

糖尿病の症状と起こり得る合併症――重篤な病気につながる可能性も

糖尿病になると、血液中に増えすぎたブドウ糖を腎臓から体の外に排出しようとして排尿の回数や尿の量が増えます。これにより体の水分が不足し、喉が渇いて水分を多く取るようになります。前述のようなメカニズムで、本来ならエネルギー源となるブドウ糖を十分に体に取り込めなくなるため、体重が減ってしまったり、だるさや疲れやすさを感じたりするのも代表的な症状です。また、糖尿病ケトアシドーシス*などの急性合併症を起こし、気分が悪くなったり意識障害に陥ったりするケースもあります。

血糖値が高い状態を放置していると、全身のさまざまな血管にも悪影響が及びます。細小血管(細い血管)が傷つけられることで、神経、目(網膜)、腎臓に障害が起こることがあります(3つの頭文字をとって“しめじ”と呼ばれます)。具体的には手足のしびれや感覚の鈍化、糖尿病網膜症、糖尿病性腎症などが起こり、腎臓の機能が著しく低下すると透析療法**が必要となることもあります。また、大血管(太い血管)が障害を受けることで、高血糖を一因とする動脈硬化症に伴う脳梗塞や心筋梗塞が起こったり、足の組織が腐ってしまう足壊疽が生じたりする恐れもあります。こうした合併症を起こさないよう、糖尿病と診断されたらしっかりと血糖管理を行うことが大切なのです。

*糖尿病ケトアシドーシス:糖の代わりに脂肪がエネルギー源として分解されることで血液中にケトン体という酸性の物質が増え、体が通常の弱アルカリ性から酸性に傾いた状態。

**透析療法:腎臓に代わって人工的に血液中の老廃物や余分な水分を取り除く治療法。週に2〜3回、数時間かけて行う。

血糖管理はどのように行っていく?

血糖管理の目標値――HbA1c7.0%未満を目指す

『糖尿病診療ガイドライン2024』では、合併症を予防するための血糖管理の目標値をHbAlc7.0%未満としています。また、血糖正常化を目指す際の目標はHbAlc6.0%未満、低血糖などが理由で治療の強化が難しい場合の目標はHbAlc8.0%未満とされています。HbA1cは体温に例えると覚えやすいでしょう。HbA1cの目標値の頭に3をつけて「“37度未満”を目指すようにしましょう」とよくお伝えしています。また、血糖値の目標値としては空腹時で130 mg/dL未満、食後2時間で180 mg/dL未満が目安となります。

食事・運動・薬による血糖管理

血糖管理では、食事療法、運動療法、薬物療法を組み合わせて上述の目標値への到達を目指します。

食事については、炭水化物や脂肪の取り過ぎに注意して早食いを避けるとともに、食事の最初に野菜など食物繊維を多く含む食品を食べる“ベジタブルファースト”をおすすめします。そのほか、脂肪分の少ないたんぱく質から食べ始めても構いません。

運動はウォーキングやスクワットなどを習慣にするとよいでしょう。運動によって筋肉量が増えればその分糖を多く取り込めるようになり、血糖を管理しやすくなります。また、筋力を維持できれば将来の寝たきり防止にもつながります。

薬物療法では主に、DPP-4阻害薬、ビグアナイド薬、SGLT-2阻害薬、経口GLP-1受容体作動薬の4種類を中心とした経口血糖降下薬とGLP-1受容体作動薬の注射、インスリン注射が使用されます。インスリン注射は1日1回から数回の使用が一般的ですが、最近では週1回の投与で済む画期的な薬も登場しています。

よりよい血糖管理には“血糖測定”が大切

HbA1cには血糖値の変動が反映されない

HbA1cは血糖管理の目安にはなるものの、より適切な血糖管理を目指すにはHbA1cだけでは不十分です。というのも、HbA1cは過去数か月の血糖値の平均の指標であり、血糖管理の重要な要素となる血糖変動を捉えられないためです。 HbA1cの目標値がクリアできていれば、血糖管理は問題なくできていると思うかもしれません。しかし、1日の血糖値の変動を見てみると、血糖値が一定の範囲内に収まっている方もいれば、実は低血糖と高血糖を繰り返し起こしている方もいらっしゃいます(下図)。

薬物療法を行っている方、特にインスリン注射や一部の経口血糖降下薬(主にスルホニル尿素薬)を使用している方は、低血糖を起こしやすいため注意が必要です。血糖変動の振れ幅が大きいと合併症リスクが高まるとされています。そのため、日常的・継続的に血糖値を測定しながら、血糖変動をできるだけ安定した状態に保つことを心がけましょう。自身で血糖値を測定できる方法としては、血糖自己測定(SMBG:Self-Monitoring of Blood Glucose)と持続血糖測定(CGM)があります。

SMBG・CGMの方法

SMBGは簡易血糖測定器を使って自分で血糖値を測定する方法です。指先などに小さな針を刺して少量の血液を採取し、センサーに付けると測定時点の血糖値が表示されます。

一方CGMは、細い針のついたセンサーを上腕の後ろ側などに貼っておくことで、細胞の周囲にある間質液に含まれるグルコース(ブドウ糖)の濃度を24時間連続で測定できる方法です。そこから血糖値を推測して血糖変動の推移を記録します。医療機関が管理して測定するタイプの機器と、患者さん自身が自宅で管理して測定しながら血糖変動を確認できる自己管理用の機器があります。専用のアプリケーションをインストールすれば、スマートフォンで血糖変動の推移が把握できるものもあります。

寝ている間の低血糖を発見できるように

SMBGが“点”での記録なのに対して、CGMは“線”で血糖値を記録することができます。

CGMが登場する以前は、SMBGの測定結果から血糖値の変動を推測して、診療を行ったりインスリンの量を調整したりしていました。しかし、これには1つ大きな問題がありました。それは、SMBGの点と点の間に低血糖や高血糖が起こっていることに気付かず、治療方針を間違えてしまう恐れがあり得ることです。たとえば、寝ている間の低血糖に気付かずに、その反動で朝起きた後に高血糖となったときのSMBGの値を見て、寝る前に必要以上のインスリンを投与してしまうリスクがあります。

具体的に見ていきましょう。下図のようにSMBGで起床時の血糖値が高いことが分かった場合、寝ている間のインスリンが不足していると推測し、寝る前のインスリン量を増やすとします。しかしCGMで見ると、実際には夜間に低血糖を起こしていて、その反動により朝起きたときに血糖値が高くなっていることが分かります。こうした現象は“ソモジー効果”と呼ばれます。こうした場合にインスリンの量を増やしてしまうと、寝ている間に重症低血糖を起こし、命に関わるリスクもあります。CGMの登場でこうした夜間低血糖を捉えられるようになったことは、糖尿病診療の大きな進歩だと感じます。

血糖変動の可視化でもたらされる行動変容

自分に合った血糖管理の方法が分かるように

CGMでは血糖変動の推移がグラフで表示されるため、ご自分の生活とグラフの変動を重ね合わせることで、血糖管理のために日頃行っている努力の成果や薬の効き方が実感しやすくなると思います。また、自分が何を食べたとき/どのような運動をしたときに血糖値が上がりやすいのか、または下がりやすいのかといった傾向が分かるようになります。たとえば、一般的には血糖値は上昇しないと考えられている食べ物でも、人によっては血糖値を上昇させる原因となることもあります。こうした傾向を参考にしながら、食事の内容を改善する、食べる順番を変える、よく噛んで食べるといった工夫で、驚くほど血糖値が安定する方もいます。

ある患者さんは、昼食の後に散歩した日と昼寝した日をCGMで比べたところ血糖値のグラフに顕著な違いが表れたことにびっくりしたのがきっかけとなり、体を動かすことを習慣化することができました。この方は当初HbA1cが10%に達していたのですが、食後の散歩を続けるなどの努力によって約6%にまで下がりました。このように、自分の行動によって血糖値がどのように変化するかを目で見て認識し、生活改善につなげられるところに、CGMを使う大きな意義を感じています。

CGM使用時の注意点

CGMは血糖値を直接測定するわけではないため、数値にある程度の誤差が生まれる可能性が否めません。間質液中のグルコース濃度と血糖値との差を自動的に補正する機能を備えていますが、より正確な数値を把握するにはSMBGを併用し、両方の数値の差を知っておくとよいでしょう。また、CGMのセンサー装着部分には粘着剤が使われており、皮膚トラブルを起こす場合があります。皮膚が弱くかぶれやすい方では注意が必要です。

CGMの有用性――治療法を切り替える際は積極的に検討を

私は、全ての糖尿病のある方、さらには糖尿病予備群の方が血糖管理を行ううえで、CGMは有用だと感じています。特に治療法を大きく変える際には、ぜひCGMの活用を検討していただきたいと思います。血糖変動を見ずに治療薬や食事・運動の内容を決めるのは、鏡で自分の全体像を見ることなく着る服を決めているようなものではないでしょうか。ご自分に合ったよりよい血糖管理を行うためにも、どのように血糖値が変動しているのか、数年に一度でもよいので確認しておくのはとても大切なことだと考えます。

また、先述したようにインスリンを投与している方では低血糖を起こすリスクがより高まります。CGMの機器の中には低血糖を予測してアラートを発してくれる機能がついているものもあるので、低血糖を起こす前に糖分を補給するといった対策を取りやすくなることもCGM活用のメリットです。

自己管理用のCGMは、インスリンを1日1回以上投与している患者さんには保険診療として処方可能です。インスリン注射をしていなくても、飲み薬だけで治療を行っている方、健診で高血糖を指摘された方などでも、医療機関によっては選定療養*として自己管理用のCGMが使用できることがあります。また、外来受診の際に年に数回測定する方法で保険診療として受けられる医療機関もあります。医療機関や患者さんによって受けられる条件や費用が異なるので、気になる方はかかりつけの医師に相談していただくとよいでしょう。

*選定療養:保険診療外のサービスや医療行為について、患者がその分の費用を自己負担額することで保険診療と同時に受けられる制度のこと。自己負担額は医療機関ごとに定められている。

西村先生の診療にかける思いとメッセージ

糖尿病の症状はさまざまで、一人ひとりの生き方や考え方も異なります。また、思わぬタイミングでライフイベントを迎えたり、社会的な役割が変化したりするものです。そのため、治療においては糖尿病診療ガイドラインをベースにしつつも杓子定規に行うのではなく、これまでの診療経験をフルに生かし、その方にとって糖尿病の負担をできるだけ軽くして、幸せな人生を送っていただけるようお手伝いするのが私の使命だと思っています。

さらに、糖尿病にも個性があり、一人ひとり病態が異なります。近い将来、個々の病態を知ったうえで体質や体型、年齢、CGMの結果などを考慮し、どの薬を初めに使えばどういう効果が得られるか、ある程度予測できるようになるのではないかと期待しています。より適切な医療を見出すためのプロセスを構築する取り組みも進んでいるので、その方にふさわしい血糖管理を今よりも迅速に選べる時代が来るでしょう。それまで、ご自身に合った選択をしていただけるよう、これからも医師としてしっかりサポートしていきたいと思います。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が29件あります

耐糖能検査結果について

今年3月健康診断でHbA1cが6.1となり、6月に再検査で内科を受診しました。食生活を気をつけたおかげでHbA1cは5.6の病院としては正常値範囲内となりましたが、念の為翌週に耐糖能検査を行いました。 結果、インスリン分泌指数は1.01で問題なしとの診断でしたが、血糖の推移が一般的なグラフとは異なると言われ気になっています。 本来は30分後に大きく数値が上がって次第に下がっていくようですが、私の数値は少しずつ上がっていくかたちでした。 「何らかの原因で」とは言われましたが、どのような可能性があるのでしょうか? 血糖 負荷前(空腹時) 84 30分後 113 60分後 120 120分後 126

頭痛、吐き気、激しい動悸、めまいが続く

糖尿病で薬を飲んでいますが2.3日前から頭痛、吐き気、めまい、激しい動悸が続いてます。 これは高血糖なのでしょうか? これはすぐに受診すべきですか?

特に体に異常はありません。

空腹時血糖は基準値内ですが、食後血糖値が180であった場合、糖尿病(病気)ですか?改善するための処置をとったほうがいいでしょうか?

血糖値について

血糖値が110台なんですが 糖尿病の予備軍なのか リスクが高いのか知りたい。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「高血糖」を登録すると、新着の情報をお知らせします