徐々に筋力が低下していく脊髄性筋萎縮症(spinal muscular atrophy:SMA)。その多くは、2歳未満で発症します。SMAの患者さんには、筋力の低下によって、支えなしに座ることや立つことができないなどの症状がみられることがありますが、近年、治療薬が登場したことで予後の改善が期待できるようになりました。

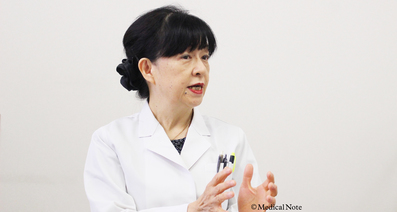

SMAの患者さんが成長する過程で、大切な役割を果たすものがリハビリテーション治療です。身体機能や筋力の向上、体力の維持などの効果が期待できます。理学療法士である獨協医科大学埼玉医療センター リハビリテーション科の長谷川 三希子先生は、「患者さんの体の発達に合わせたリハビリテーション治療を取り入れることが大切」とおっしゃいます。長谷川先生に、SMAの乳幼児期のリハビリテーション治療の特徴や、ご家族・保護者の方に大切にしてほしいことなどを伺いました。

乳幼児期のSMA患者さんの発達の過程と、リハビリテーション治療の特徴

SMAの患者さんが乳幼児期にどのような発達の過程をたどるかは、患者さんによって実にさまざまです。もともとの病気の状態や、薬物治療の有無、薬物治療を受けたタイミングなどによって大きく異なります。

定型発達の順序で発達していくことが重要な理由

SMAの患者さんに限らず生まれて間もない時期は、“未知のもの”を知っていくような段階です。生後半年程の時点で、仰向けで自分の手足を動かす筋力と、運動のコントロールを身に付け、まずは自分の手を見たり、足を舐めたりすることで自分の体の存在を認識するようになります。動くものを見ようとして首を回して、うつ伏せの状態で頭を上げて、その結果頭の重みを感じることもあるでしょう。このように、感覚と運動を繰り返しながら発達を積み重ねていくのです。

私は、SMAの患者さんも、このような定型発達の過程を通じて得られる動きや感覚を経験することがもっとも重要だと思っています。また、首が座り寝返りをして、うつ伏せの状態で体を持ち上げて、お座りとハイハイができるようになるという順序で運動を獲得できるのであれば、それに則って発達を促していくことが理想だと考えているのです。

これらの過程は、重力に抵抗するための筋力を徐々につけることにもつながります。仰向けで足を持ち上げる、うつ伏せで頭、それから体を持ち上げる動きを繰り返すことで、体幹の筋肉を鍛えることができるのです。床上で、自分の体を自分で持ち上げられるための筋力をつけてから、座位になり、立ち上がり歩けるようになれば、SMAの患者さんに起こりやすい側弯(うねるように背骨が曲がること)の予防にもつながると考えています。

SMAでは定型発達と異なる順序で発達を示すケースも

定型発達の過程をたどることがその後の合併症の予防のためにも重要とお伝えしましたが、薬物治療を行ったとしても、定型発達どおりの順序で発達していくことが難しいケースもあります。また、定型発達児と同じような運動機能を獲得することができない患者さんもいるのです。

このようなケースでは、患者さんごとに、どのような機能の獲得を目標に発達を促すのがよいか私たち理学療法士の判断が大切になります。しかし、治療薬によって、いつどのように症状が変化するか判断するには、十分なデータが乏しく非常に難しい現状もあります(前ページ参照)。そのため、後ほど具体的な事例をご紹介しますが、一人ひとりに適した方法を選択しています。たとえば、首が座ったら立つ練習を開始することもあるのです。

定型発達が期待できる患者さんのリハビリテーション治療とは?

最近は治療薬の効果によって、SMAではないお子さんと同じように1歳で歩けるようになる患者さんもいます。このような患者さんは、定型発達の過程をたどっていける可能性が高いでしょう。

あるいは、通常よりも緩やかな発達スピードで、2歳〜2歳半くらいで歩行できるようになるケースもあります。このような場合は焦らず、ゆっくりでもよいので定型発達どおりに運動機能を獲得していけるよう促すことが大切だと考えています。

具体的な発達の過程と、リハビリテーション治療の内容について、ここでは実際に私が担当させていただいている患者さんの例をご紹介します。

事例1:順調に発達し、ジャンプも問題なくできる患者さん

初めに、薬物治療によって順調に運動機能が発達した患者さんをご紹介します。この患者さんは現在3歳で、薬物治療後の経過が良好であるために年齢相応に発達し、SMAでない子たちと同じようにさまざまな動作を行うことが可能です。たとえば、一本橋を渡る、ジャンプするといった動作を問題なく行うことができます。

リハビリテーション治療では、実際に動いているところを確認し、歩き方、動作の特徴に問題がないか、歩く速さや距離などが年齢に応じて発達しているかということを親御さんへフィードバックしています。ただし、SMAの薬物治療後の経過については、まだ十分に明らかになっていない部分もあります。そのため、気になる筋力の弱さや、親御さんが心配されるような動きがあれば「このような部分を鍛えるために、この運動をしたらよいのではないか」と都度フィードバックするよう努めています。

また、日常的に楽しみながら体を動かしてもらうために、患者さんに適した運動や遊びをお伝えすることも意味があると考えています。

事例2:ゆっくりと着実にできることを増やしていった患者さん

もう1例、非常に順調な経過をたどった患者さんをご紹介します。この患者さんは、健診の際に、親御さんの訴えをきっかけにSMAの診断に至り、生後8か月で治療を行いました。生後10か月から当院のリハビリテーション治療を開始しています。普段は訪問リハビリテーションを利用されており、月に1回当院でリハビリテーション治療を受けていただいています。

現在3歳で、非常にゆっくりとしたスピードではあるものの、定型発達の順を追って発達できているような状態です。具体的には、1歳4か月で寝返り、お座りができるようになり、2歳半で腹這いと起き上がって座ることができるようになりました。そして、2歳10か月のときに、つかまり立ちと四つ這いができるようになったのです。現在は、足の支える力をつけるために、サドルがついた歩行器を使って立つ姿勢と歩く練習にも取り組んでいます。

この患者さんの場合は、急がずゆっくりとでも着実にできることを増やしていくことで、側弯を予防することも可能ではないかと期待しています。

定型発達と異なる順序で発達を示す患者さんのリハビリテーション治療とは?

上記の例とは対照的に、薬物治療を行ったとしても、定型発達どおりの順序で発達していくことが難しいケースも少なくありません。このような場合には、私たち理学療法士が患者さんの運動機能などを確認しながら、どのような順序で発達を促すのがよいか判断していきます。

具体的な発達の過程と、リハビリテーション治療の内容について、実際に私が担当させていただいている患者さんの例をご紹介します。

事例1:四つ這いよりも先に歩けるようになった患者さん

発症が早かったものの、速やかに治療を行ったことがよい結果につながった患者さんの例をご紹介します。この患者さんは、1歳3か月で初めて運動機能を確認させていただいたときに、お座りや寝返りができませんでした。そこで、まずは“体を動かすことで筋力をつけてもらう”ために、寝返りの練習からスタートしたのです。その後、床で頭を上げられなかったときに、体幹の筋肉を鍛えて、頭と体を起こす運動を獲得するためにも、装具を履き立つ練習をしました。

1歳6か月でお座り、1歳10か月で寝返り、2歳11か月で座った姿勢のまま移動できるようになり、つかまり立ちもできるようになりました。そして3歳5か月のときに自分でお座りができるようになったのです。うつ伏せからハイハイすることはできないので、現在は、床で頭を上げる姿勢を親御さんに手伝ってもらいながら、ハイハイする練習を行っています。また、伝い歩きやご家族が作成した歩行器で歩くことができるようになりました。公園で自分で歩いて移動することは楽しいようで、なかなか帰りたがらないそうです。

この患者さんは、四つ這いよりも先につかまり立ちや歩くことができるようになり、運動機能の獲得は定型発達どおりの順序ではありませんでした。これは、自分で動きやすい運動を優先し、楽しくかつたくさん体を動かし、筋力をつけた結果獲得できた運動機能になります。どのような順序をたどるのがよいか考え、判断することも私たち理学療法士の役割なのです。

反面、床でのハイハイを経験せずに歩いていることは、十分な体幹の力がない状態で直立位になっていることでもあり、側弯などの出現に十分注意する必要があると考えています。

事例2:毎日コツコツ練習し、うつ伏せができるようになった患者さん

もう1例は、生まれたときにすでに発症していた重度の患者さんです。この患者さんは、生後すぐにNICU(新生児集中治療室)に入院しました。その後、感染を機に気管切開をして呼吸器を24時間ほぼ装着しています。1歳6か月で寝返りができるようになり、3歳9か月で首が座るようになりました。なかなか首が座らずに苦労したことを覚えています。

運動機能の獲得が難しいなか、手を替え品を替え、いろいろなリハビリテーション治療を試みました。この患者さんは足で支えて静止した立位の練習はあまり好きではなかったようです。その一方で、背這いで移動することを好んで行っており、仰向けで足を器用に動かしていました。

その後、5歳になる前頃に訪問リハビリテーションの先生が、熱心に頭を持って介助しながらうつ伏せの練習をしてくれました。その結果、うつ伏せで自分で頭を上げることができるようになり、うつ伏せの姿勢のまま遊べるようになったのです。毎日のリハビリテーション治療で、うつ伏せの姿勢を経験させ続けることが、この患者さんにとっては効果的だったのだと実感しています。

また、この患者さんは背這いで鍛えた足のキックが非常に上手で、動くことが大好きであるように感じました。立位の練習は静止しているから受け入れにくいと考え、患者さんと親御さんに「歩行器を試してみよう」と提案してみました。親御さんは「歩行は諦めている」とおっしゃったのですが、患者さんは初めての試みに驚き不安を感じたのか、最初だけ泣いたものの、その後どんどん歩いて行きました。親御さんも驚かれていましたが、その後は歩行器を作成し、日常の中で使用できるように準備をすすめています。

乳幼児期の患者さんのリハビリテーション治療で大切にしていること

乳幼児期の患者さんのリハビリテーション治療では、未知の運動を獲得していく、発達を考えた介入をすることが大切だと考えています。定型発達を獲得できる患者さんはまだ多くはありません。その患者さんにとって必要なサポートを、そのときどきに提供することが大切だと考えています。たとえば、平らな床ではうつ伏せの状態で頭が上げられないけれど、少し頭のほうが高い坂のようなところでは頭を上げやすくなったり、仰向けでボールの上に足を乗せていたら、足のキックやお尻を振る動作がしやすかったりするケースがあるのです。または、キャスターの付いた台車を提供することで、動けなかった患者さんが移動できるようになるケースもあります。

また、毎日根気強くリハビリテーション治療に取り組むことで、できなかった動作ができるようになるケースも少なくありません。“未知のもの”を自分の動きとして獲得できるようになるには、反復練習する時間が必要です。短期間で無理やりできるようになることを目指すのではなく、道具などを用いてサポートを行いながら楽に長く続けることができるよう工夫することが大切だと考えています。そして、徐々にサポートをなくしていくような方法がSMAの患者さんには合っているのでしょう。

患者さんのご家族・保護者の方に心がけてほしいこと

患者さんの体や気持ちの変化を常に見ていてほしい

もっとも身近な患者さんのご家族・保護者の方には、患者さんの体や気持ちの変化を常に見ていてほしいと思います。それを私たち理学療法士にも伝えてもらうことが、必要なリハビリテーション治療の実施につながります。

たとえば、自宅でリハビリテーション治療に取り組むものの、なかなかできるようにならず苦労していたとします。そのときに「こんな理由で苦手なのではないか」というように、理学療法士と親御さんが会話のキャッチボールをすることができれば、よりよい治療につながると思っています。

些細なことと感じるものもあるかもしれませんし、私たちには言いづらいこともあるかもしれませんが、遠慮することなくなんでも伝えてほしいと思います。伝えるタイミングが難しいときには、メモのような形で事前に書いておくこともおすすめです。それを渡したうえで、「時間のあるときに読んでください」と伝えるのもよいと思います。

また、気になる患者さんの動きや、リハビリテーション治療の様子などをご自宅で撮影し、動画として共有いただくのもよいでしょう。実際に動く様子を確認できれば、リハビリテーション治療を計画するうえで、とても参考になります。

毎日リハビリテーション治療の記録を取ることを大切に

患者さんにとって重要と判断したリハビリテーション治療については、私からご家族・保護者の方へ記録を取っていただくようお願いすることがあります。日々の変化は些細なものに感じられるかもしれませんが、毎日記録を取ることで後々の大きな変化が分かるからです。

たとえば、数か月後に歩行距離が伸びていれば効果を実感でき、リハビリテーション治療のモチベーションにつながるでしょう。私も親御さんや患者さん本人を「すごいですね」と褒めることができます。このように、患者さんとご家族・保護者の方が続けてきた努力を可視化して励ますことも、私たち理学療法士の大切な役割の1つだと思っています。

乳幼児期におけるリハビリテーション治療のこれから

SMAは希少疾患ということもあり、医療機関がそれぞれ手探りで治療を行っているのが現状です。今後は、医療機関同士が情報交換をしながら、一緒に治療方針を検討していけるようなシステムを構築していきたいと考えています。

リハビリテーション治療を行ううえでは、小児神経科の先生のみならず、整形外科の先生方とも密に連携しなければならないでしょう。リハビリテーション治療によって、SMAの患者さんの運動機能の発達を促すことはできるのですが、成長とともに側弯や扁平足、股関節の異常などが現れる可能性が高いのです。整形外科の先生方とも連携しながら、これらをできる限り予防したり、症状が出現したときに的確な対応をしたりできるような体制を築いていきたいと思っています。

また、訪問リハビリテーションの先生や、患者さんが通える範囲にある医療機関が、専門的な医療機関と連携しながら日々のリハビリテーション治療を進められる体制を築くことができればと考えています。現在も、訪問リハビリテーションを受けながら、当院へ1〜数か月に1回の頻度で通ってくださっている患者さんたちがいらっしゃいます。患者さんを担当する訪問リハビリテーションの先生とメールで情報交換をしたり、直接相談し合えたりするような体制を築いている例もあるので、今後はさらにこのような取り組みを広めていきたいと考えています。

長谷川先生からのメッセージ――楽しみながら毎日コツコツ続けることを大切にして

SMAの患者さんには、とにかく毎日コツコツと運動を続けてほしいと思います。リハビリテーション治療には、手術のような急激な変化を期待することはできません。しかし継続することで、少しずつ体の変化が期待できるようになるのです。ストレッチを毎日行うことで、体が少しずつ柔らかくなることがありますよね。それと同じように、本当に少しずつの変化ではありますが、たとえば1年前を振り返ったときに「あのときよりもこんなにできるようになった」と感じられることがあるかもしれません。

繰り返しになりますが、毎日とにかく根気強く取り組むことが大切なのです。そのためには、楽しくなければならないと思っています。私は、取り組まなければ症状が悪化するからという理由で、義務感のみのリハビリテーション治療を行うのではなく、ご家族・保護者の方には、お子さんが楽しみながら毎日運動を続けられるようリハビリテーション治療に関わってほしいと思っています。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

「脊髄性筋萎縮症」を登録すると、新着の情報をお知らせします

関連情報や最新情報をお届けします。

ご希望の方は、ご登録にお進みください。