子どもの頃から“転びやすい”“筋力が弱い”という症状が見られたら早期受診を——脊髄性筋萎縮症(クーゲルベルグ・ウェランダー病)について

脊髄性筋萎縮症は、運動ニューロン(運動神経細胞)が変性することによって筋力が低下し、体が思うように動かせなくなっていく病気で、国の指定難病にもなっています。脊髄性筋萎縮症には四つのタイプがありますが、今回は特に、Ⅲ型のクーゲルベルグ・ウェランダー病とよばれる病気の早期発見の手がかりとなり得る症状や、早期発見の重要性について、横浜市立大学大学院医学研究科 神経内科学・脳卒中医学 主任教授の田中 章景先生にお話を伺いました。

クーゲルベルグ・ウェランダー病とは——脊髄性筋萎縮症の一つ

運動ニューロンが変性を起こし、脳からの指令が筋肉まで行き届かなくなる

脊髄性筋萎縮症は、“運動ニューロン疾患”といわれる病気に分類されます。人間が体を動かす際には、骨格に沿ってついている筋肉である“骨格筋”を動かさなければなりません。骨格筋は自分の意思で動かすことのできる筋肉(随意筋)で、これを操るための指令を脳から伝えるのが“運動ニューロン(運動神経細胞)”です。運動ニューロンは、上位運動ニューロンと下位運動ニューロンに分類されます。上位運動ニューロンは大脳からの指令を脳幹や脊髄まで届け、下位運動ニューロンはその指令を受け取って手足を走っている末梢神経の中を通り、骨格筋へと指令を伝えます。脊髄性筋萎縮症は、遺伝子の異常が原因で、下位運動ニューロンのみに変性が起きる病気です。そのため、大脳には異常がなく“脊髄性”という名称がついています。病気により脳からの指令が骨格筋まで届かないため、筋肉がやせて筋力低下が起こり、思うように体が動かせなくなっていきます。

脊髄性筋萎縮症のタイプ

脊髄性筋萎縮症は、その発症年齢によって以下のようにⅠ~Ⅳ型に分けられます。

- Ⅰ型(ウェルドニッヒ・ホフマン病):生後6か月までの発症

- Ⅱ型(デュボビッツ病):6か月から1歳6か月までの発症

- Ⅲ型(クーゲルベルグ・ウェランダー病):1歳6か月から20歳までの発症

- Ⅳ型:20歳以降の発症

Ⅰ型は大変重篤であり、まったく治療薬がなかった時代には大半の方は2歳未満で亡くなっていました。多くの患者さんの発症は乳幼児~小児期のため、診断は小児科で行われることが多い一方で、Ⅱ型、Ⅲ型の方は障害を抱えるものの成人になってもお元気な方が多く、特に16歳を超えると脳神経内科で診療することが一般的です。Ⅳ型はまれで、症状の進行は非常に緩やかです。

Ⅲ型(クーゲルベルグ・ウェランダー病)の症状や特徴

転びやすい、歩けなくなる、力が弱い、階段が上れないなどの症状が現れる

脊髄性筋萎縮症は、脳からの指令がうまく筋肉に伝わらず筋肉を動かせなくなる病気なので、筋肉がやせ、筋力低下などの症状が生じます。はじめに障害される筋肉は、特に体幹に近い部分、つまり上肢では肩まわり、下肢であれば臀部(お尻)や大腿部(もも)の筋肉です。また、下半身の筋肉から症状が出やすく、脚の筋力低下がはじめに現れるケースが多い傾向にあります。その後、腕や体幹なども徐々に筋力が低下し、最終的に障害は体幹から遠い部分、つまり手指などにも及んでいきます。

Ⅲ型(クーゲルベルグ・ウェランダー病)の場合、発症年齢が1歳6か月~20歳までと幅広いため、患者さんごとに経過はさまざまです。ただ、Ⅲ型の患者さんは立って歩けていたという経験を持っているため、次第に転びやすくなる、しゃがんだ状態から脚の力だけで立てなくなる、階段が上りづらくなるといった症状で発症に気づきます。歩行時には、体幹、臀部の筋力低下の影響で、腰を左右に揺らして歩くようになります。さらに進行すると歩けなくなり、さらに上肢にも症状が及び、腕を挙げられなくなるといった症状が出現します。そのほかの特徴として挙げられるのが、背骨が左右に弓のように曲がる側彎で、これは特に発症年齢が若いほど見られやすい症状です。

Ⅲ型(クーゲルベルグ・ウェランダー病)に気づくきっかけ

発症が小児期の場合は学校生活で異変に気づくことが多い

脊髄性筋萎縮症Ⅲ型は発症年齢が幅広いですが、多くの場合、保育園や幼稚園を含む学校生活を送るなかで発症に気づきます。体育の授業でそれまでは問題なく走れていたにもかかわらず、周囲と比較しても走るのが遅くなった、ボールがうまく投げられなくなった、などという症状がその一例です。成人期以降に筋力低下を訴えて医療機関を受診し、脊髄性筋萎縮症と診断される場合でも、必ずしも成人期発症のⅣ型ではなく、運動能力や筋力の低下は実は小児期から出現していたことが分かりⅢ型と判断されるケースもあります。

実際の患者さんの例

ここでは、患者さんが発症に気づいたきっかけや診断を受けた年齢について、例を紹介します。

若年で発症した方は、比較的早期に診断されている傾向にあります。たとえば、現在高校生のある患者さんは、3歳前までは問題なく歩行できていましたが、3歳頃からよく転ぶようになり、4歳のときにはすでに遺伝子診断によって脊髄性筋萎縮症という診断に至っています。また、別の方も同様に、3歳頃に周囲が歩き方の異変に気づきました。医療機関を受診したところ、当初は先天的な筋肉の病気を疑われましたが、筋肉の一部を採取して組織を調べる筋生検の結果から脊髄性筋萎縮症である可能性が高いと判断され、4歳で診断が確定しています。

一方、発症が遅い方は診断時期も遅い傾向にあります。たとえば、現在70歳を超えている患者さんの場合は、10歳頃から走るのが遅くなり、20歳頃に筋ジストロフィー症と診断されていました。しかし、歩行は可能であったためそのまま通院することなく経過し、階段が上りづらいといった症状が出現したことをきっかけに遺伝子検査を行いました。その結果、50歳を超えてようやく脊髄性筋萎縮症Ⅲ型と診断されたのです。

早期診断の重要性

治療薬の登場により、早期診断・早期治療がポイントに

これまで、脊髄性筋萎縮症の治療には、筋力の維持を目的としたリハビリテーションなどの対症療法しかありませんでした。そのため、早期診断・早期治療がその後の経過に大きく影響するとは言い難い時代が続いてきました。

しかし、2017年に治療薬が登場したことで状況は大きく変わりました。この治療薬は対症療法ではなく、病気の原因を根本的に治す“根本療法”に位置づけられます。脊髄性筋萎縮症は進行性の病気であるため、根本治療を行う場合、発症からなるべく早い時期に治療を開始することが重要です。そのため、発症から日の浅いⅠ型、Ⅱ型の幼児には特に効果が出やすいと考えられ、実際に症状の大幅な改善を認める例も見られるようになりました。

一方、Ⅱ型やⅢ型の患者さんですでに成人に達しているような場合は、効果がどのくらい出るか不明な点もありました。しかし、いくつかの報告でも治療効果が確認されており、私たちの経験としてもその効果を実感しています。特に成人の患者さんにおいては、必ずしも症状の改善が見られなくても、病気の進行が遅くなるだけでも治療効果があると考えられます。いずれにせよ、治療薬が登場したことにより、脊髄性筋萎縮症において一刻も早い診断と治療の開始が重要になったことは間違いありません。

早期診断のためにできること

受診する診療科は小児神経科もしくは脳神経内科が望ましい

幼児期、小児期に発症した場合は、小児科を受診される方が多いと思います。現在は、治療薬の登場によって、脊髄性筋萎縮症の早期診断、早期治療の重要性が多くの小児科医に浸透してきているように思いますが、小児科の中でも神経分野の病気であるため、特に小児神経を専門とする医師がいる医療機関を受診すると、最短で診断してもらえる可能性が高くなります。ある患者さんは1歳7か月のとき、手の震えが生じるようになりました。それを心配したご家族が小児神経を専門とする医療機関を受診したため、手の震えというわずかな症状であったにも関わらず、早期診断に至っています。一方、転びやすさや背中の彎曲を理由に整形外科を受診する患者さんもいらっしゃるようです。

脊髄性筋萎縮症は、子どもであれば小児科(特に小児神経科)、16歳以上であれば脳神経内科が専門の診療科となります。運動機能の低下などが見られた場合には、早めにこれらの診療科の受診を検討してください。

筋ジストロフィー症と診断される場合も

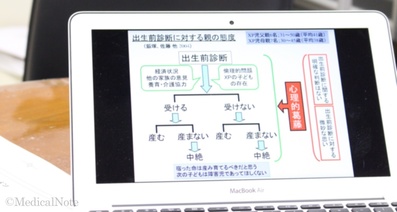

脊髄性筋萎縮症と同様に、幼児期、小児期から筋力低下が出現する病気として、筋ジストロフィー症が挙げられます。脊髄性筋萎縮症は脊髄(下位運動ニューロン)に障害があり、結果として筋力低下が起こるのに対して、筋ジストロフィー症は筋肉自体に障害がある病気です。筋ジストロフィー症でも、2020年に一部のタイプ(デュシェンヌ型)で根本治療が可能になりました。しかし、根本治療法が開発されるまでは、脊髄性筋萎縮症、筋ジストロフィー症共に、診断を受けても、治療法がないという点で共通していました。どちらの病気も、確定的な診断には遺伝子検査が重要ですが、診断を確定しても治療法がないため、遺伝子検査が未実施のままになっていた例も存在していました。また、成人の患者さんでは、発症した小児期にはまだ遺伝子検査そのものが存在していなかったというケースもあります。こうした背景から、小児期より筋力低下があり、これまで特に治療を受けていない方の中に脊髄性筋萎縮症が紛れている可能性もあるといえます。

先ほど例を紹介したように、筋ジストロフィー症と診断されていた方が、発症から40年以上経ってから遺伝子検査を実施し、脊髄性筋萎縮症と判明して治療を開始したという事例もあります。現在では、鑑別のための遺伝子診断を確実に施行し、脊髄性筋萎縮症の診断を確定した上で、治療薬を投与することの重要性が増してきています。子どもの頃から症状があり、これまで遺伝子検査を含めた詳しい検査を受けたことがない方は、再受診を検討するか、現在、受診している方は主治医と相談してみるとよいでしょう。

田中先生からのメッセージ

脊髄性筋萎縮症は、国の指定難病にもなっている病気です。この病気は運動ニューロンが障害されるもので、このように神経細胞が変性を起こして脱落していく病気を神経変性疾患と呼びます。一般によく知られている神経変性疾患の代表的なものがアルツハイマー病やパーキンソン病です。これ以外にも数え切れないほどの神経変性疾患がありますが、神経の変性を防ぐ根本的な治療法がある病気はごくわずかです。脊髄性筋萎縮症は根本治療薬が開発されたことで、そのごくわずかな病気に含まれるようになりました。こうした状況は、患者さんにとって非常に希望が持てるものであると思います。

子どもの運動能力が低い、筋力が弱いと感じたご家族をはじめ、子どもの頃からそのような症状があるという方は、小児科(特に小児神経科)、脳神経内科を受診することで、診断が確定できる場合があります。

また、以前、脊髄性筋萎縮症と診断されたものの「治療法はありません」と言われて通院を中止した方は、現在は治療が可能になっていますので、再度医療機関を受診することを検討していただければと思います。

横浜市立大学大学院医学研究科 神経内科学・脳卒中医学 主任教授、横浜市立大学附属病院 脳神経内科・脳卒中科 部長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

18歳、自らの足で歩み出す社会への第一歩

可能性が広がる遺伝子治療――脊髄性筋萎縮症(SMA)治療の現在と未来

関連の医療相談が10件あります

直腸のポリープ1~2mm

人間ドックの大腸内視鏡検査で直腸に1~2mmのポリープを指摘されました。 1年後の再検査で様子見との説明でした。 母親を大腸がんで亡くしています。 大きさに関わらず切除して欲しいのですが、クリニックによっては切除してもらえるのでしょうか? また食生活や生活習慣で気を付けることはありますか?

睾丸にシコリ

息子が3日前に男性の睾丸の中にシコリがあり今日、泌尿器科に行きました。レントゲン、エコーはなく尿検査はありました。後は先生が手で触っての診察でした。潜血反応±、白血球が+(尿一般)と書いてありました。息子が先生から説明されたのが精子を作る横に2つシコリがある(1個は良く男性にあるが2個は珍しい)炎症をおこしている。と言われたそうです。1週間後に病院受診。エコーがあるそうです。尿の菌は何か原因を調べましょう。と言われたそうです。薬を1週間毎朝食後に飲むようにもらいました。治らないと不妊症になりやすいとも言われたそうです。ガンが親の私は心配になりました。ガンの事は何も言われなかったそうですが可能性はありますでしょうか?

夜間頻尿による睡眠不足

1年以上になりますが、毎晩2~3回(月に1日くらいは4回)、トイレに起きます。1回の尿量は約300cc(多い時は400cc)です。夜10時半過ぎに就床、朝6時半前に起床、という睡眠スタイルですが、熟睡できず、寝不足感に悩んでいます。日中は昼食後に睡魔に襲われルことがあり、しばしば昼寝をします。慢性的に体がだるく、困っています。どのようにしたら良いでしょうか、ご教示ください。

褐色の尿が出た

一か月前に、朝起きたときの尿が濃い褐色で、血尿かと思われました。 朝一回かぎりで、2回目時からは通常の色でした。 それが4日ほど続いて心配していたのですが、5日目からは褐色の尿は出なくなりました。 最初に褐色の尿が出た前日に、肩の鎖骨を骨折し、内出血がすごかったので関係があるかと思ったのですが、整形外科医は無関係だと言っています。 専門の医師を受診した方がいいでしょうか。 放っておいても大丈夫でしょうか。 診察を受けるとすれば、診療科はなんでしょうか。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「クーゲルベルグ・ウェランダー病」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。