転移性肝がんは、肝臓以外の臓器で発症したがんが血流に乗って肝臓に運ばれ、腫瘍になる病気です。治療法には転移したがんを取り除く手術と抗がん剤による薬物治療があり、両方を組み合わせて治療にあたる場合もあります。近年の切除手術は術後の見通しが安定し、適応されるケースが増えています。国立国際医療研究センター病院 肝胆膵外科診療科長 稲垣 冬樹先生に手術の特徴についてお話を伺いました。

※「国立国際医療研究センター病院」は、 2025年4月より「国立国際医療センター」に名称変更しています。

転移性肝がんの手術はどのように行われる?

肝臓がんの切除手術は進歩している

初期段階では症状が現れない肝臓がんですが、診断技術の向上により早期発見が可能となり、今では手術による切除で根治を目指せる病気です。またこれまで手術は、肝臓の内部の構造が見えないことや出血のコントロールが困難であることなどが課題とされていましたが、術式や手技、器具などが大きく進歩し、リスクの少ない肝切除が行えるようになりました。また、肝機能や残る肝臓の大きさの評価を正確に行うことができるようになり、術後の肝不全(肝臓の機能が役割を果たせなくなること)のリスクも軽減しています。

転移性肝がんは“部分切除”が基本

肝臓がんには、はじめから肝臓にがんができる“原発性肝がん”(肝細胞がん、肝内胆管がん)と、肝臓以外の臓器にできたがんが肝臓に運ばれて腫瘍になる“転移性肝がん”とがあり、がんがどのような状態で広がっているかにより手術方法が異なります。

原発性肝がんの肝細胞がんの場合、門脈と呼ばれる肝細胞の血管から血流に乗って広がるため、がんだけではなく門脈の枝ぶりに沿った範囲ごと取り除く必要があります。一方、転移性肝がんは腫瘍ができた部分だけを取り除けばよいため、また再発した際の再度の肝切除治療の可能性を残すために原則として部分切除が適応となります。ただし、がんが太い血管まで広がっている場合は血管を取る必要があるため、その範囲ごと切除します。

なお肝移植は、現在日本では肝細胞がんのみに適応され、転移性肝がんには適応されていません。

開腹手術もしくは腹腔鏡下手術で切除する

転移性肝がんの切除の方法には、開腹手術と腹腔鏡下手術があります。

腹腔鏡下手術はお腹に小さな傷を数か所開けて腹腔鏡(カメラ)と手術器具を挿入して行う術式で、開腹手術に比べて患者さんへの負担が少なく済む手術です。がんが転移している個数が多い場合や肝臓の深い位置に存在する場合は開腹手術となりますが、個数が少なかったり、腹腔鏡が届きやすい場所への転移だったりする場合は腹腔鏡下手術が選択されます。

再発と肝切除手術の難しさについて

転移性肝がんは再発率が高く、特に大腸がん肝転移の場合は肝切除後の約半数以上に再発がみられます。切除が一度きりで終わることは少なく、2回、3回と手術を重ねるケースが多く、なかには5~6回手術を経験する場合もあります。しかし、切除可能ならば再発部位を繰り返し取り除くことで、見通しの改善や治癒が見込めます。そのため手術では再発した際の手術をスムーズに進められるよう、少しでも多く正常な肝臓を残しておく必要があります。大きながんを切除する場合は特に、どれだけ肝臓を残せるか、肝機能に応じて安全に取れるかが大切になります。

また、転移性肝がんの手術を行うにあたり、抗がん剤でがんをあらかじめ小さくする治療が行われることがありますが、小さくなり過ぎると手術時にがんが見えにくくなってしまうことがあります。そのため、手術では医師の技量が必要になるのはもちろん、抗がん剤の効果を確認しながら手術を適切なタイミングで行うことが重要です。肝臓外科医、消化器内科医、腫瘍内科医が密に連携して治療する体制が求められます。

国立国際医療研究センター病院の手術の特色

転移性肝がんの手術は、肝機能やがんの位置を正確に把握したうえで行うことが非常に大切です。当院ではより確実に切除を行うため、術中超音波検査とIGC(インドシアニングリーン)蛍光法を組み合わせて手術に臨んでいます。

術中の造影超音波検査

肝臓がんの切除手術では、小さながんや肝臓の内部にある見つけにくいがんの位置を正確に把握するため、術中に超音波検査が行われます。当院ではさらに正確性を高めるため、“造影超音波検査”を導入しています。

造影超音波検査とは、超音波を当てながらペルフルブタンという造影剤を静脈から投与し、血管の中にある極小の泡の蓄積状態を見てがんの位置を確認する検査です。正常な肝臓の部位は造影されて白く映る一方、正常ではない肝臓の細胞、つまりがんの部分は造影されないので、がんの境界がより分かりやすくなります。

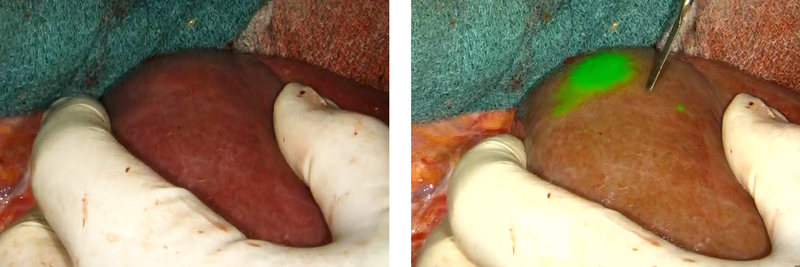

ICG(インドシアニングリーン)蛍光法による肝切除

ICG(インドシアニングリーン)とは緑色の色素で、正常な肝細胞に取り込まれると胆汁に排泄されるのですが、がん細胞やがん細胞で圧迫された腫瘍周囲の肝細胞に取り込まれるとしばらく細胞内にとどまることが分かっています。この特性を用いてがんを光らせるのが、ICG蛍光法です。

手術数日前にICGを注射し、手術中に肝臓に特殊な近赤外線を当ててがんを発光させます。これによりがんの場所や領域が明瞭になり、スムーズな切除が行えます。ただし、近赤外線が届く距離までしか光らないため、肝臓の表面や割面近くの腫瘍しか分からないデメリットもあります。そのため当院では3Dシミュレーション・ナビゲーションソフトを併用し、取り残しのないようこれらの手技を用いて術中に腫瘍の正確な位置を把握するように努めています。

合併症や手術後に気をつけたいことは?

手術後に起こりうる合併症として、胆汁漏(肝臓の切離面から肝臓の産生する消化液の胆汁が漏れること)、腹水(お腹の中に水がたまること)や胸水(胸の中、肺の周りに水がたまること)、傷口の感染などが挙げられます。胆汁漏や腹水に細菌が感染して膿がたまる腹腔内膿瘍のリスクもあります。また、残った肝臓の機能が大きく低下して役割を果たせなくなる“肝不全”が引き起こされることもありますが、現在ではごくまれです。

手術後は定期的に画像検査などを行い、経過観察を行うことがとても大切です。転移性肝がんは原発巣から肝臓に転移したものですので、切除後の再発率が高いのが現状です。当院では原則として3~4か月に1回CT検査や超音波検査を受けていただき、もし再発が見つかった場合は速やかに治療を開始できるようにしています。

胃がんやそのほかの悪性度の高いがんの肝転移の場合は手術後にも抗がん剤治療を行います。大腸がん肝転移の場合は術後に抗がん剤治療を行ったほうが再発までの期間を延ばすことができるというデータがある一方、生命予後は一緒だとするデータがあります。そのため当院では、大腸がん肝転移の場合は腫瘍の数が非常に多かったり早期の再発であったりする場合を除いて原則術後の抗がん剤治療を行わず、こまめな検査で再発した場合に早期に見つけて肝切除を含めた次の治療を速やかに行います。

稲垣 冬樹先生からのメッセージ

転移性肝がんは見つかった時点でステージIVであることから、治療が非常に難しい病気です。ですが手術が選択肢にあるということは、切除による根治が見込める状況だということです。ぜひ医師と相談し、手術を検討いただければと思います。

また非大腸がん・非神経内分泌腫瘍肝転移は抗がん剤による治療が基本となりますが、なかには手術で治癒した症例もあります。遠慮せず専門の医師に相談することをおすすめします。また治療に悩んだときは積極的にセカンドオピニオンを受けていただき、納得と安心のうえで治療を進めていただければと思います。

国立国際医療センター 肝胆膵外科 診療科長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

「転移性肝がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします

本ページにおける情報は、医師本人の申告に基づいて掲載しております。内容については弊社においても可能な限り配慮しておりますが、最新の情報については公開情報等をご確認いただき、またご自身でお問い合わせいただきますようお願いします。

なお、弊社はいかなる場合にも、掲載された情報の誤り、不正確等にもとづく損害に対して責任を負わないものとします。

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。