抗菌薬の不適切な処方・使用によって拡大している耐性菌。記事1『抗菌薬の適正使用—耐性菌拡大を防ぐために』では、このまま耐性菌が拡大すれば、これまで抗菌薬で完治できていたはずの感染症が治療できなくなる可能性があることを説明しました。そのような事態を防ぐために、私たちは現存の抗菌薬を適正に、慎重に使用する必要があります。実際に抗菌薬の適正使用について、東京都立小児総合医療センターではどのような取り組みを行っているのでしょうか。同院感染症科、医長の堀越裕歩先生にお話を伺いました。

抗菌薬を適正に使用するためのASP(抗菌薬適正使用プログラム:Antimicrobial Stewardship Program)

2015年5月にWHO(世界保健機構)で行われた会議をもとに、2016年、日本政府は耐性菌を減らすことを目的とした行動計画を発表しました。

・2013年水準から2020年までに

目標1:全体の抗菌薬使用量を33%減らす

目標2:セフェム系、マクロライド系、フルオロキノロン系の内服抗菌薬の使用量を50%減らす

目標3:点滴の抗菌薬の使用量を20%減らす

・耐性菌の割合を2020年までに

目標1:ペニシリン耐性肺炎球菌 15%以下

目標2:MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) 20%以下

目標3:フルオロキノロン耐性大腸菌 25%以下

目標4:カルバペネム耐性の緑膿菌 10%以下

目標5:カルバペネム耐性の大腸菌・肺炎桿菌 0.2%以下

抗菌薬の9割が内服薬といわれています。抗菌薬を適正使用するためには、病院で抗菌薬を処方する過程において自ら介入を行うことが重要です。現在、多くの病院では「処方後介入」が採用されています。

処方後介入とは?

抗菌薬の処方後介入とは、処方と同時にASP部門へ届出をし、処方内容のチェックを行うことです。処方内容のチェックを経て、不必要な抗菌薬処方があればその時点で指摘されます。抗菌薬の処方後介入は、必要な人員も少なく比較的容易に実行できますが、処方後のチェックであるため使用量軽減への強制力が低いという欠点があります。

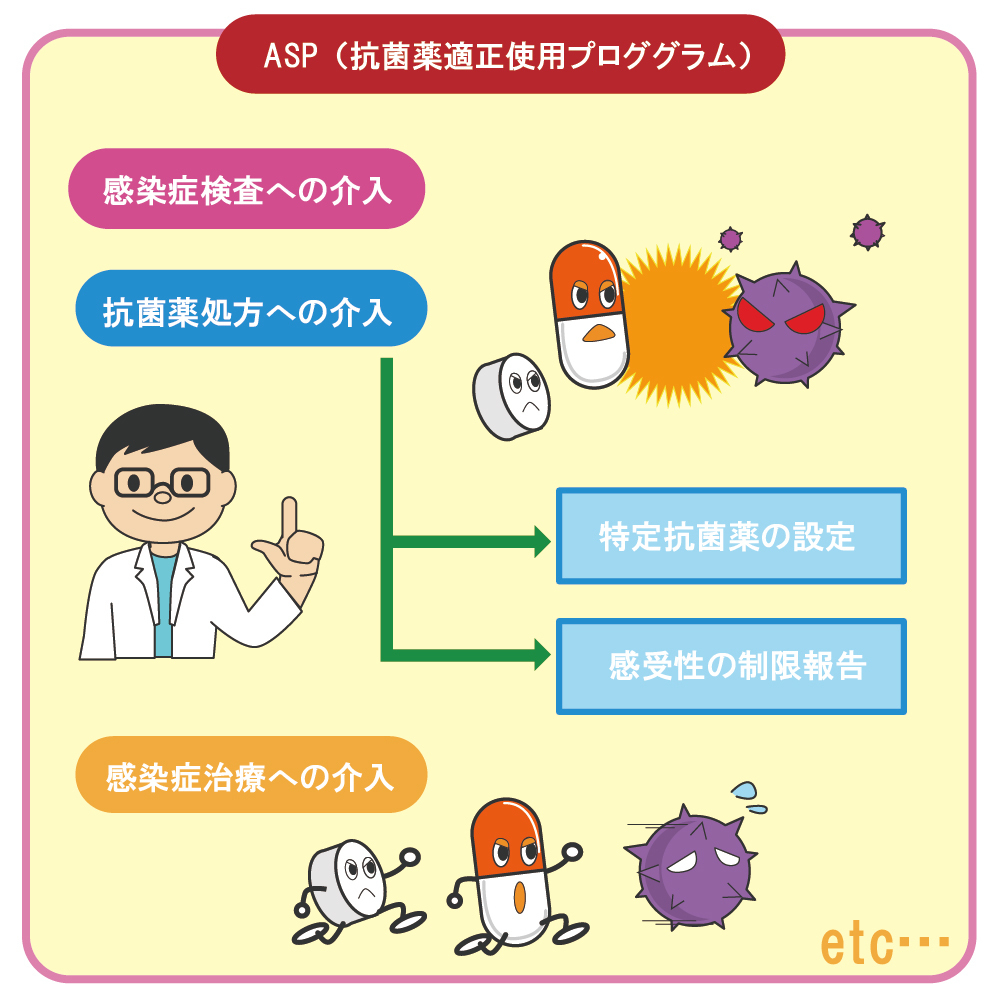

当院では、抗菌薬の適正使用を徹底するために、2011年からASP(抗菌薬適正使用プログラム)に沿って処方前にチェックを行う「処方前介入」を採用しています。当院は、感染症検査への介入、抗菌薬処方前への介入、特定抗菌薬の使用終了までの前方視的監査とフィードバック、感染症治療への介入、耐性菌のモニタリングなどの複数の取り組みを行っています。

ASP(抗菌薬適正使用プログラム)

ASPとは、病院が組織的に抗菌薬を適正使用するためのプログラムです。各病院に所属する感染症科医・薬剤師・臨床検査技師・事務職員が連携をとり、以下のように介入します。

感染症検査への介入

検査介入では、間違った細菌検査を行わないことが有効です。たとえば、入院して3日以上経つ患者さんには下痢で便培養検査を行いません。なぜなら、細菌性胃腸炎の潜伏期間はほとんどが48時間以内のため便培養検査を行っても、直接診断や治療には結びつかないからです。また、治療に直接関わりのない細菌が検出された場合には具体的な菌名を出さずに、あえて常在菌とレポートすることもあります。たとえば血液培養から大腸菌が検出されたら治療すべき菌ですが、便培養から大腸菌が検出されても、それは通常体内にいる常在菌です。検体と菌の種類をみて、治療の必要がない常在菌と考えられる場合は、“常在菌“とレポートして医師が間違った治療をするのを防いでいます。このように、的確かつ簡潔な検査とレポートを行うことで、感染症の検査過程で介入を行います。

抗菌薬処方への介入

特定抗菌薬の設定

記事1『抗菌薬の適正使用—耐性菌拡大を防ぐために』でお話ししたように、抗菌薬の適正使用においては、広域の抗菌薬を適正に使用することが重要です。当院では、広域の抗菌薬を特定抗菌薬に指定し、処方前に感染症科に許可を得るというステップを導入しました。これにより点滴と飲み薬の広域の抗菌薬のおよそ50%弱が特定抗菌薬に指定され、医師が安易に広域の抗菌薬を処方することを抑制しています。また、そのような広域の抗菌薬を必要とする場合は、いつでも感染症科の医師が一緒に診療するようにして、決して主治医だけに押し付けるのではなく、チームでより良い医療を提供できるように努めています。

感受性の制限報告

抗菌薬が対象の細菌について有効であることを、「感受性がある」といいます。当院では抗菌薬の感受性結果について閲覧を制限し、使用を抑制したい特定抗菌薬などは、はじめから電子カルテに表示されないシステムを採用しています。広域の抗菌薬を非表示にすることで、狭域の抗菌薬で感染症治療を行うように誘導することができます。

感染症治療への介入

抗菌薬投与については、一般的な投与の量・方法・頻度などをマニュアル化することによって過剰投与、過少投与を防ぎ、一定の方針で感染症治療を行います。またTDM(血中薬物濃度の検査)と患者さんの経過観察を同時に行い、薬剤投与の方針を決定します。そしてその投与設定を評価し、フィードバックすることで主治医が患者さんにとって最適な治療を行うことができます。TDMには特殊な知識や人手が必要であるため導入している病院は限られますが、当院では薬剤科の努力により365日間体制でTDMを行っています。また、当院では各診療科の全ての薬剤の使用日数をモニタリングすることで、抗菌薬の不適正使用を監視しています。

症状の度合いによって抗菌薬の使用を遅らせる

患者さんが軽症の場合には、抗菌薬の服用を遅らせるケースもあります。たとえば小児科では急性中耳炎の患者さんが多く見られますが、鼓膜が少しだけ腫れているといった軽症であれば、解熱鎮痛剤で治療を開始し、良くならなければ2〜3日後に再診してもらい、抗菌薬を投薬すべきか判断します。もちろん重症の場合には抗菌薬投与を行うものの、軽症の中耳炎の多くは自然治癒するため、このような方法を採用しています。

ASP(抗菌薬適正使用プログラム)の効果

当院でASPを実行した結果、点滴の広域の抗菌薬のカルバペネム系の使用量がおよそ半分まで減少しました。抗菌薬使用に関する国のアクションプランにおいて、当院はすでに介入前の2010年度と比べて、内服の抗菌薬使用量(セフェム系、マクロライド系、フルオロキノロン系)についてほぼ達成しています。また、治療効果や成績が悪くなるのではという懸念もありましたが、経年的な調査によると、当院における感染症関連死亡率は変わらず、患者さんの入院期間は短くなっています。

このように重度の感染症や基礎疾患をもつ小児の患者を含め年間約40,000人の救急外来患者さんを受け入れている当院でも、内服抗菌薬使用についてのアクションプランをほぼ達成できました。多くの他の病院においても、現状の抗菌薬使用量を削減できる可能性があると考えています。

抗菌薬を適正に使用しようと働きかけを行うことで、耐性菌への対策をしています。その一方で、耐性菌が拡がらないように院内感染への対策も十分に整えています。

IC(院内の感染対策)

IC(Infection control:院内の感染対策)とは、病院内の感染症発生を予防し、また病院内で感染症が発生した際には拡大を抑制するための取り組みです。感染対策チームは、ICN(Infection Control Nurse:感染対策看護師)やICD(Infection control doctor:感染対策医師)を中心に、医師・検査技師・看護師・薬剤師・事務職員などで構成され、院内感染対策を専門に行います。具体的には、感染症の実態調査(サーベイランス)や、感染症対策の立案と実施、職員の啓発、そしてアウトブレイク(ある期間かつ範囲内における急激な感染拡大)発生時の迅速な対処などがあります。

感染症は全ての診療科で起こる可能性があるため、ICは病院全体を横断的に捉え、対策する必要があります。あらゆる部門の人間が関わるので、多くの人員を要するのも事実ですが、院内感染の予防、起きてしまったときに被害を最小限に食い止めるには必要な組織です。

ASPとICの両輪が大切

抗菌薬を適正に使用するためには、ASP(抗菌薬の適正使用プログラム)、ICを併行して実施することが大切です。なぜならASPは耐性菌を作らない、ICは耐性菌を拡げないことに目的があり、どちらが欠けても耐性菌対策はうまく行かないからです。ASPとICは、いわば車を支える両輪のような関係です。

小児科領域における抗菌薬の適正使用―小児専門病院としての取り組み

また、当院は小児専門病院として、小児科領域における抗菌薬の適正使用に努めています。

抗菌薬を適正に使用する

小児科領域においては、肺炎球菌やインフルエンザ菌など、おもに中耳炎の要因となる細菌感染が多く見られます。現在、広域の抗菌薬、特にマクロライド系抗菌薬や第3世代セフェム系抗菌薬などの使用が多く、後者は多くのブランド名で販売されています。しかし第3世代セフェム系抗菌薬は広域なスペクトラムであり、しかも消化管吸収率が低いため、耐性菌の発生に有利な状況を生み出します。

現在、風邪などにも処方されている第3世代セフェム系抗菌薬ですが、当院では感染症科の許可を必要とする特定抗菌薬に指定したことで、従来処方量の95%削減を実現しました。従来処方量の多くは、風邪などに出されていたものでした。また小児のホスホマイシン、フルオロキノロン系、ペネム系、カルバペネム系も安易に処方する薬ではありません。当院では、いずれも許可が必要な特定抗菌薬に指定、あるいはそもそも採用をしていません。不採用の薬が入院で必要なときは、その都度、取り寄せることにしています。外来診療でも、電子カルテから出る外来処方箋に登録していないので、必要時は感染症科に許可の上で手書きの処方箋を発行します。当院のような日本最大の小児病院であっても、これらの薬が必要なことは非常に稀なのです。

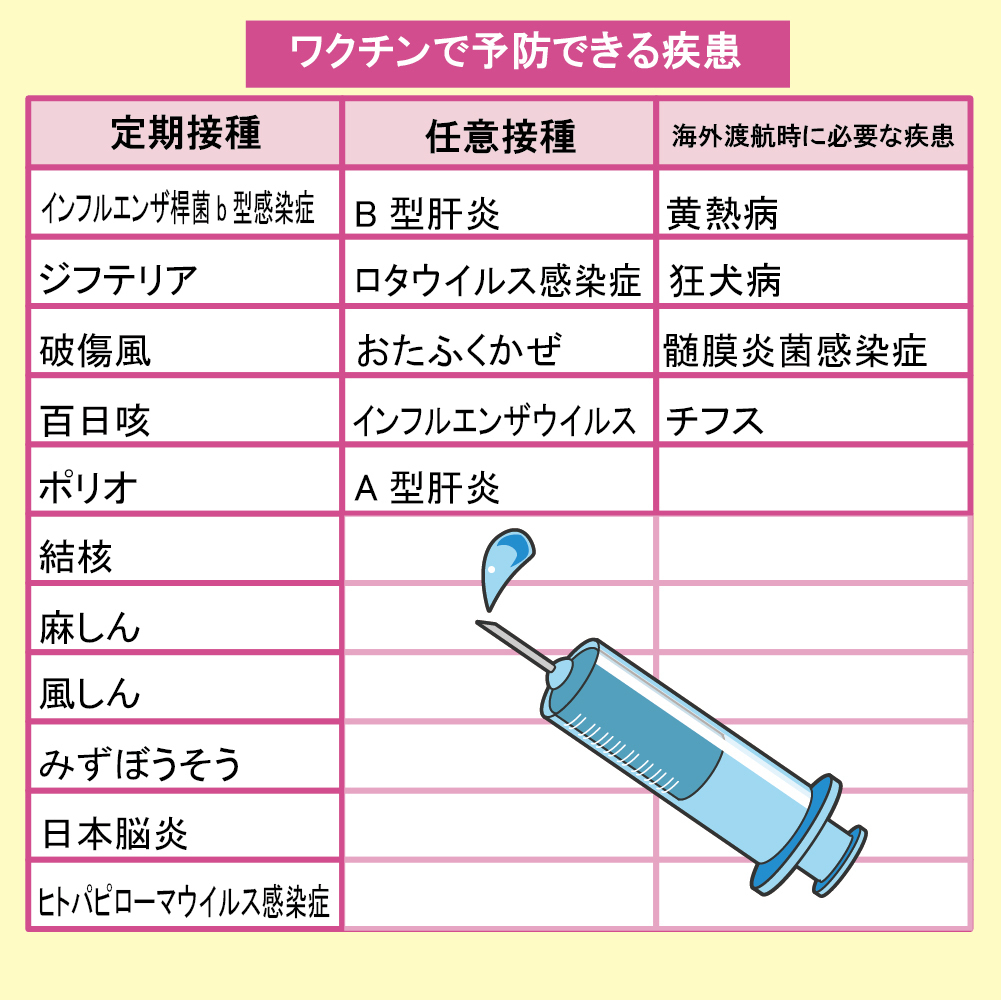

適切なタイミングでワクチン接種を行う

耐性菌拡大の抑制には、抗菌薬の適正使用のほかに、ワクチン接種が非常に有効です。ワクチンは耐性があるなしに関わらず、特定の菌の感染症を減らします。肺炎球菌ワクチンは肺炎球菌の髄膜炎を60%減らし、ヒブワクチンはインフルエンザ菌の髄膜炎をほぼ0%にまで抑えた実績があります。生後2ヶ月から、ワクチン接種が可能になりますので、小さなお子さんを持つ方にはぜひ検討していただきたいと考えます。

耐性菌の拡大を防ぐために私たちができること

その薬がなぜ処方されているのかを知る

抗菌薬の適正使用について様々な取り組みを紹介しましたが、抗菌薬に関わる医師はもちろん、患者さんも抗菌薬について適切な知識を持つ必要があると考えます。つまり病院で処方される薬について、それがどんな薬なのか、なぜその薬が処方されているのかをきちんと知ることが大切です。医師に質問しにくい場面もあるかもしれませんが、処方薬について疑問点があれば遠慮なく医師に尋ねましょう。

処方された抗菌薬は、医師の指示を守って服用する

病院で処方された抗菌薬を、症状が治まったからといって勝手に飲むのをやめてしまったことはありませんか?風邪の初期症状が現れたとき、余っていた抗菌薬を飲んで治そうとしたことはありませんか?そうした行動の1つ1つに、耐性菌の拡大を助長するリスクがあります。抗菌薬は適正な使用をしなければ効果を発揮しませんし、耐性菌を生むことにもつながります。処方された抗菌薬は、医師の指示を守って服用することが大切です。

耐性菌拡大を抑制するためには、医師は適正に抗菌薬の処方を行い、患者さん一人ひとりが知識を持って、抗菌薬を正しく使用することが重要になります。このままのスピードで耐性菌が拡大していくことを阻止するために、国レベル、病院レベル、個人レベルなど、それぞれの立場で最大限できることを実行していくことが非常に大切です。

WHO Western Pacific Region Office, Field Epidemiologist、東京都立小児総合医療センター 感染症科 非常勤

堀越 裕歩 先生日本小児科学会 小児科専門医・小児科指導医日本小児感染症学会 暫定指導医米国感染症学会 会員欧州小児感染症学会 会員米国小児感染症学会 会員米国病院疫学学会 会員米国微生物学会 会員

小児患児に感染症が多いにも関わらず、それぞれの診療科が独自に感染症診療を行うという小児医療の現状を変えるべく、2008年トロント大学トロント小児病院感染症科に赴任。感染症症例が一挙に集約される世界屈指の現場において多くの臨床経験を積むとともに、感染症専門科による他診療科へのコンサルテーションシステム(診断・助言・指導を行う仕組み)を学ぶ。2010年帰国後、東京都立小児総合センターに小児感染症科設立。立ち上げ当初、年間200件~300件だったコンサルタント件数は現在1200件を超える。圧倒的臨床経験数を誇る小児感染症の専門家がコンサルタントを行うシステムは、より適正で質の高い小児診療を可能にしている。現在は後進育成にも力を注ぐ。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。