ウイルスや細菌などの病原体が体内に侵食することで引き起こされる疾患を総称して感染症と呼びます。感染症は人間のみならず、動物や魚、植物を含めたあらゆる生物を媒介して世界中に広がる可能性がありますが、医学医療の進歩によって多くの感染症が克服されてきました。

しかし現在では、抗菌薬の不適切な処方・使用により感染症の新たな脅威が懸念されています。感染症と抗菌薬について、感染症科の第一人者である東京都立小児総合医療センター医長の堀越裕歩先生にお話を伺いました。

そもそも感染症とは?

感染症は細菌やウイルスなどによって引き起こされる

細菌やウイルスなどの目には見えない微細な病原体が生命体内に侵入して増殖することで発生する疾患を総称して感染症といいます。感染症は、罹患すると症状が現れる顕性感染と、症状の現れない不顕性感染の2種類に大別されます。

ヒトからヒトだけでなく、あらゆるものから感染するリスクがある

感染症は、ヒトからヒトだけではなく、動物・魚・植物からヒトなどあらゆる生物を媒介して広まります。これまでは感染症について、ヒトだけにフォーカスした対策がなされていましたが、鳥インフルエンザや狂牛病(牛海綿状脳症:BSE)などの流行を経て、現在では他の生物を含めた環境全体を見据えて対策する「ワンヘルス」とう考え方が、世界的に広まっています。環境全体、たとえば畜産や漁業などの分野においても、対策が講じられるようになりました。

病原体による感染症の分類

感染症を引き起こす病原体として主に次の5種類が知られています。

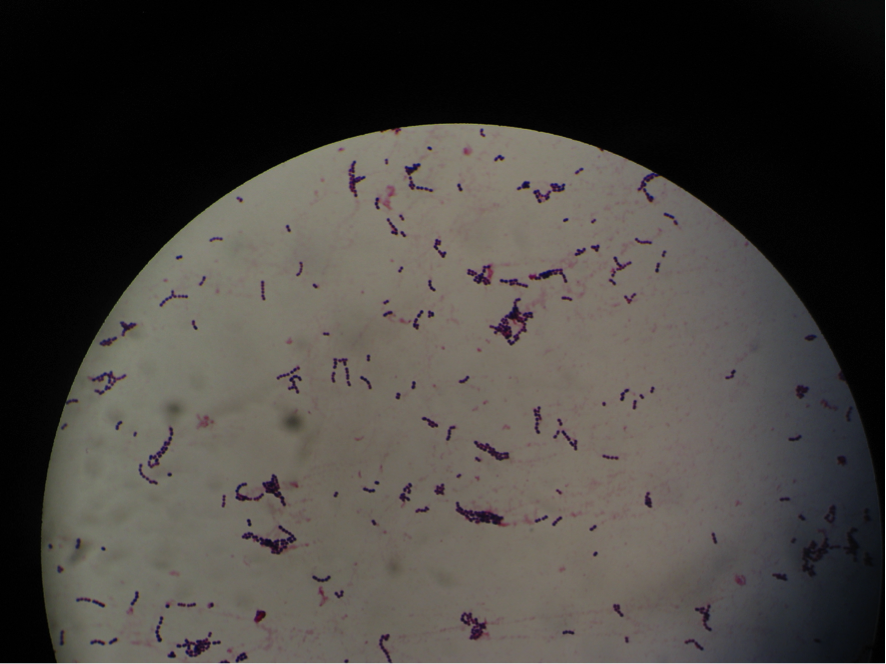

1:細菌

2:ウイルス

3:真菌

4:寄生虫・原虫

5:その他(プリオン:タンパク質から成る感染性因子 など)

感染症は病原体によって治療法が異なるので、何が疾患を引き起こしているのかを調べることが大切です。

たとえば、脳および脊髄を覆う髄膜に炎症が生じる髄膜炎があります。ひとくちに髄膜炎といっても、それを引き起こした病原体によって

などに分類され、それぞれに治療法が異なるのです(治療法については後述します)。

細菌・ウイルス・寄生虫による感染症の違い

細菌による感染症

細菌は非常に小さな微生物で、代表的なものとしては、肺炎や髄膜炎を引き起こす肺炎球菌、食中毒などを引き起こすサルモネラ菌があげられます。

症状は細菌の種類と感染した臓器に依存しますが、高熱や悪寒、倦怠感、食中毒症状などを引き起こすことがあります。治療には、必要に応じて抗生物質を含む抗菌薬が用いられます。

ウイルスによる感染症

ウイルスは、ノロウイルスによる感染性胃腸炎やインフルエンザなどを引き起こしうる、細菌よりもさらに小さな微生物で、普通の顕微鏡では見えず、電子顕微鏡が必要です。また、風邪のほとんどは複数のウイルスに起因する感染症です。

症状はウイルスの種類に依存しますが、おもに発熱や頭痛、筋肉痛、頭痛、咳、胃腸炎症状、発疹などを引き起こします。治療には、ごく一部のウイルスで抗ウイルス薬を用いますが、ほとんどのものが自然に治ります。

寄生虫による感染症

寄生虫とは、アメーバ赤痢による大腸炎、マラリアなどを引き起こしうる寄生性生物です。多細胞生物である蠕虫(ぜんちゅう)と、単細胞生物である原虫に大別され、宿主に寄生することで生命活動を維持しています。寄生虫の種類や感染臓器に症状は異なります。治療には、必要に応じて抗寄生虫薬を用います。

細菌性の感染症を治療する抗菌薬とは

病原体によって抗微生物薬を適正に使用する

感染症を予防・治療するには、ウイルスならたとえば単純ヘルペスウイルスなど病原体をしぼり、その標的に効果がある薬を用いる必要があります。これらの薬は総称して「抗微生物薬」と呼ばれていますが、その標的によってさらに次の分類ができます。

−抗菌薬(抗生物質・合成抗菌薬)

−抗真菌薬

−抗ウイルス薬

−その他

このうち細菌を対象としているものを抗菌薬と呼びます。

用途違いに使用しても効果がない点に注意

先にお話ししたとおり、抗微生物薬は、それぞれ対象となる標的が定まっています。これは、Aによって発生した感染症に、Bだけを標的とした抗微生物薬を使用しても効果がないことを意味しています。

たとえば、風邪の原因はウイルスなので、抗菌薬(抗生物質)を服用しても意味がありません。しかし、この理解が進んでおらず、現在でも、風邪に抗菌薬を処方する医師や、抗菌薬の処方を希望する患者さんがあとを絶ちません。風邪からの細菌感染の合併を予防するという理由も良く聞かれますが、ほとんどの風邪は、治療の必要な細菌感染に発展することはありません。

新たな脅威である「耐性菌」の登場

なぜ耐性菌が生まれるのか

細菌性感染症では、それぞれの細菌に対して抗菌薬が必要とされるため、これまで多数の抗菌薬が開発されてきました。しかし細菌は人間より遥か昔から地球上に存在し、一世代の寿命が短く増殖スピードが桁違いに速いため、人間に比べて環境へ適応していく能力があります。

つまり、その時は効果があった抗菌薬でも、時間の経過とともに菌が抗菌薬に耐性を獲得し、効果がなくなることがあるのです。このような菌を「耐性菌」と呼びます。

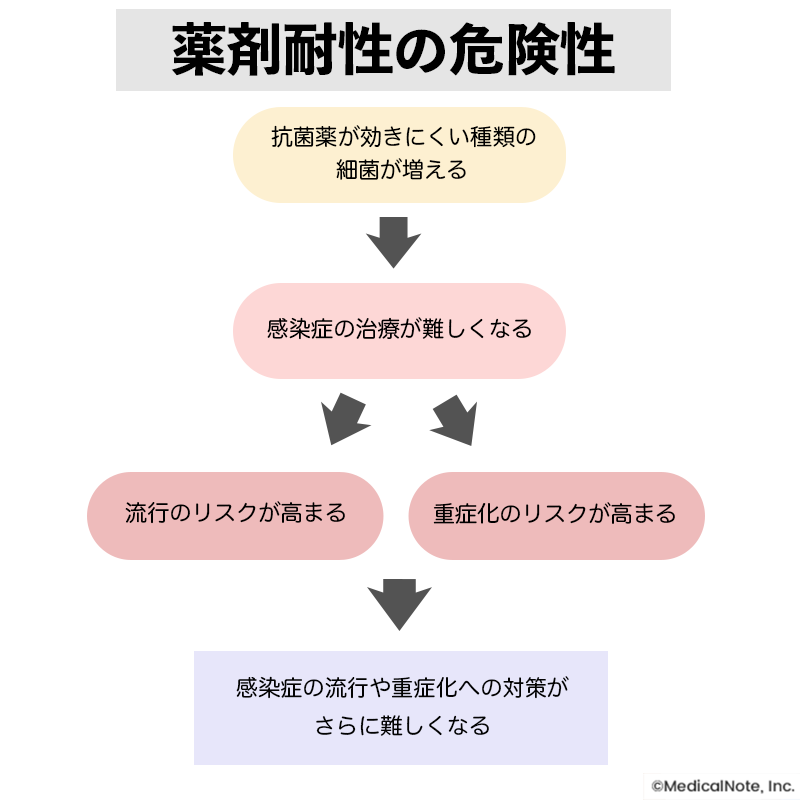

耐性菌が生む感染拡大のリスク

耐性菌が生まれると、それまでその抗菌薬で治療できていたはずの感染症が治療できなくなってしまいます。

この現象が拡がっていくと、治療できない感染症の数が増え、感染症の治療期間の長期化や、感染症による死亡率の増加や重症化リスクが高まります。

耐性菌による感染症の死亡率は、耐性菌ではない菌によるものと比較して2〜3倍高くなるというデータもあります。また、抗菌薬によって治療できない耐性菌感染症が増加すると、現在の交通網の発達により、耐性菌が世界中に拡大してしまうリスクが高まります。実際に、インドでみられた高度耐性菌がヨーロッパで拡がり、日本でも検出がみられています。

耐性菌によるリスク

感染症の重症化や死亡リスクが高まる

耐性菌が増えると国を越えた拡散のリスクが高まる

感染拡大リスクを高める多剤耐性菌

耐性菌の中でも、複数の薬剤に耐性を持つものを「多剤耐性菌」といいます。多剤耐性菌が増えれば、治療できない感染症が増えることになり、感染拡大リスクはさらに高くなります。

耐性菌が、2050年までに世界に危機を及ぼす?

抗菌薬を不適切に使用すると、耐性菌が生まれる可能性が高まり、また拡がるスピードも速くなってしまいます。そして、耐性菌の拡大に比例して、感染症のリスクが拡大してしまうのです。耐性菌の数が増え続けると、近い将来、多くの人々が耐性菌によって苦しむことになるのです。

英国の感染症研究によると、このままのスピードで耐性菌が増加・進化した場合、2050年までに耐性菌による死亡者数が、がんなどの悪性疾患による死亡者数を上回るというデータが出ています。

参考資料:https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf

さらに米国の研究では、2050年までに耐性菌対策を行わなければ、国家予算の25倍ほどの経済的損失が出ると推測され、耐性菌問題で国が破たんすることも危惧されています。

薬剤耐性(AMR)対策としてのアクションプラン実行

現在このような事態を防ぐために、国をあげて薬剤耐性(AMR)対策のアクションプラン(行動計画)が示されています。具体的には、政府、地方自治体、研究機関、医療機関、産業界などが連携して対策をすることが求められています。

そのような動きの中で、国・医療従事者・患者さんそれぞれのレベルで最大限できることを実行していきましょう。医師は抗菌薬の適正な処方を行い、患者さんは抗菌薬を適正に使用することが大切だと考えます。

耐性菌を拡大させないために

抗菌薬の開発だけに頼らない

抗菌薬が開発に長い時間を要するのに対し、耐性菌は非常に早いスピードで発生します。たとえば20年間研究して開発した抗菌薬でも、処方を始めて1〜2年経つと耐性菌ができてしまうことがあるのです。新たな抗菌薬の開発には時間とコストがかかる反面、上記のように耐性菌のできるスピードに人類は太刀打ちできていません。

このように新たな抗菌薬の開発には、大きな期待は持てません。このまま耐性菌が拡大すれば、現在抗菌薬で治療できる肺炎などの細菌による感染症が治療困難になることも十分考えられます。そのような状況を阻止するためには、現存の抗菌薬を今よりも慎重に、賢く、大事に使うことで、長く使用できるようにする必要があるのです。

耐性菌拡大を防ぐための具体的な対策方法とは

適正使用(1)できるだけ狭域の抗菌薬を使用する

抗菌薬にはそれぞれ、効果を発揮する細菌の範囲(種類の数)があり、それをスペクトラムと呼びます。スペクトラムが広域であればあるほど、刺激する細菌の種類が多いことになり、耐性菌発生のリスクが高まります。

たとえば、細菌Aによる感染症の治療において広域の抗菌薬を使用した場合、細菌Aにはもちろん効果を発揮しますが、細菌B、C、Dまで刺激し、それらへの耐性菌が生まれるリスクを高めるのです。できれば細菌Aだけに狭く効く薬が良いわけです。できるだけ狭域のスペクトラムをもつ抗菌薬を的確に使用することが大切です。

例:A群溶連菌の治療には、第3世代セフェム系ではなくペニシリンやアモキシシリンを使用する、など

適正使用(2)不必要に抗菌薬を服用しない

抗菌薬は細菌に効果を持つ薬剤ですから、ウイルスや真菌(カビなど)には効果を示しません。しかしそれを知らずに抗菌薬を服用し、耐性菌拡大を助長してしまうケースが多々見られます。熱があるから感染ではなく、感染症以外のこともありますし、感染だったとしてもすぐに抗菌薬ではなく、抗菌薬が必要な感染であるかを見極めることが重要になります。

典型的な例として、風邪や胃腸炎への抗菌薬使用があります。ウイルス性疾患の風邪やウイルス性胃腸炎に抗菌薬を処方する医師や、風邪を治したいと抗菌薬を要望する患者さんが今でも後を絶ちません。不必要に抗菌薬を使用すると、狙った細菌以外を刺激することになり、耐性菌の拡大につながります。そのような事態を防ぐためには、必要なとき以外に抗菌薬を使用しないことが大切です。

適正使用(3)抗菌薬の使用について医師の指示を守る

細菌性感染症で抗菌薬を処方されたら、指示された抗菌薬の用量・期間をきちんと守ることが大切です。なぜなら、抗菌薬を途中でやめて細菌が生き残った場合、耐性菌発生の一因になり得るからです。感染症の症状がおさまったとしても、自己判断で抗菌薬の服用を中断せずに、処方された抗菌薬はきちんと飲み終えましょう。また、残った抗菌薬を保管し、体調不良の際などに自己判断で服用することもやめましょう。

抗菌薬は私たち人類の医療の発展、疾患の治療に大きな革命をもたらしました。しかしながら抗菌薬に必要以上に頼りすぎた結果、耐性菌が生まれ、再び私たちは感染症の脅威にさらされているのです。この問題を一刻も早く解決するには、医師・患者双方の抗菌薬の適切な知識と、意識改革が必要です。

患者である皆さんには、風邪などで抗菌薬を処方された場合に「本当にこれは必要なのでしょうか」と医師に尋ねる勇気が必要かもしれません。

WHO Western Pacific Region Office, Field Epidemiologist、東京都立小児総合医療センター 感染症科 非常勤

堀越 裕歩 先生日本小児科学会 小児科専門医・小児科指導医日本小児感染症学会 暫定指導医米国感染症学会 会員欧州小児感染症学会 会員米国小児感染症学会 会員米国病院疫学学会 会員米国微生物学会 会員

小児患児に感染症が多いにも関わらず、それぞれの診療科が独自に感染症診療を行うという小児医療の現状を変えるべく、2008年トロント大学トロント小児病院感染症科に赴任。感染症症例が一挙に集約される世界屈指の現場において多くの臨床経験を積むとともに、感染症専門科による他診療科へのコンサルテーションシステム(診断・助言・指導を行う仕組み)を学ぶ。2010年帰国後、東京都立小児総合センターに小児感染症科設立。立ち上げ当初、年間200件~300件だったコンサルタント件数は現在1200件を超える。圧倒的臨床経験数を誇る小児感染症の専門家がコンサルタントを行うシステムは、より適正で質の高い小児診療を可能にしている。現在は後進育成にも力を注ぐ。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。