肝がん(肝臓がん)には “原発性肝がん”と“転移性肝がん”の2種類があり、それぞれ原因が異なります。また、以前まではウイルス性肝炎を患っている方に多いとされてきましたが、近年では脂肪肝を患っている方の発症が増えているといいます。今回は、肝がんの種類や特徴、近年の傾向、早期発見に向けた受診の目安などについて、山梨県立中央病院 院長補佐兼肝胆膵外科 飯室 勇二先生にお話を伺いました。

肝がんの種類

肝がんは肝臓にできる悪性腫瘍で、原発性肝がんと転移性肝がんに分けられます。

原発性肝がん――肝臓で発生したがん

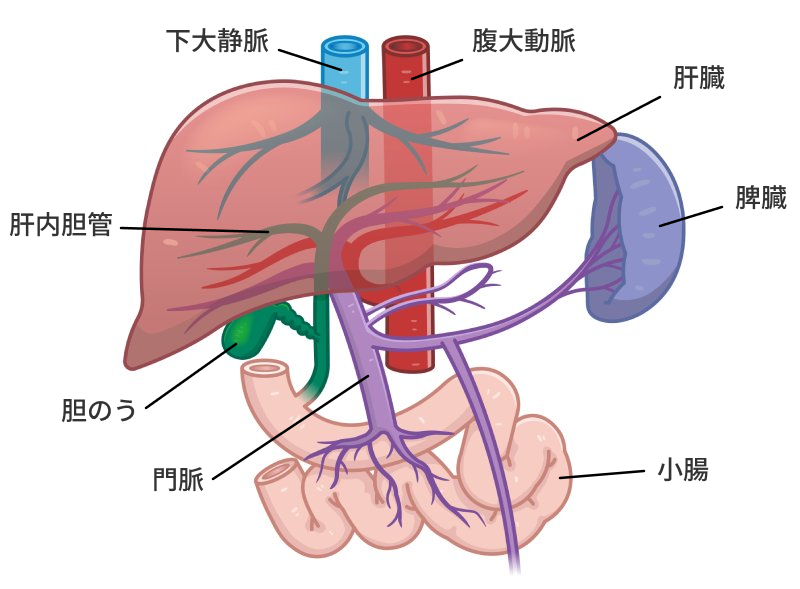

肝がんのうち、肝臓で発生したものを“原発性肝がん”といいます。原発性肝がんにも種類があり、肝臓の実質細胞ががん化した“肝細胞がん”と、肝臓内の胆管に発生する“肝内胆管がん”に分けられます。日本では原発性肝がんの約9割を肝細胞がんが占めているため、一般的に“肝がん(肝臓がん)”という場合は、この肝細胞がんのことを指します。

転移性肝がん――ほかの臓器から転移したがん

ほかの臓器に発生したがんが肝臓に転移したものを“転移性肝がん”といいます。がん細胞が血流に乗って肝臓に到達することで発症するため、どの臓器のがんからも転移する可能性があるものの、割合として多いのは大腸からの転移です。肝臓に流入する門脈は大腸をはじめとする腹部の臓器につながっているため、これらの臓器にがんが発生した場合、肝臓にもがんが転移しやすくなります。

肝細胞がんの原因――近年は“メタボ肝がん”が増加傾向に

肝細胞がんを発症する原因としては、C型肝炎ウイルスやB型肝炎ウイルスへの感染、アルコールの多量摂取、脂肪肝の悪化などが挙げられます。なお、脂肪肝が原因となって発症する肝細胞がんは“メタボ肝がん”とも呼ばれます。

C型肝炎ウイルス・B型肝炎ウイルスへの感染

C型肝炎ウイルスやB型肝炎ウイルスに感染すると肝臓に炎症が起こり、ウイルス性肝炎を発症します。炎症が長期化すると徐々に肝臓の機能が障害され、やがて肝硬変や肝細胞がんの発症につながります。

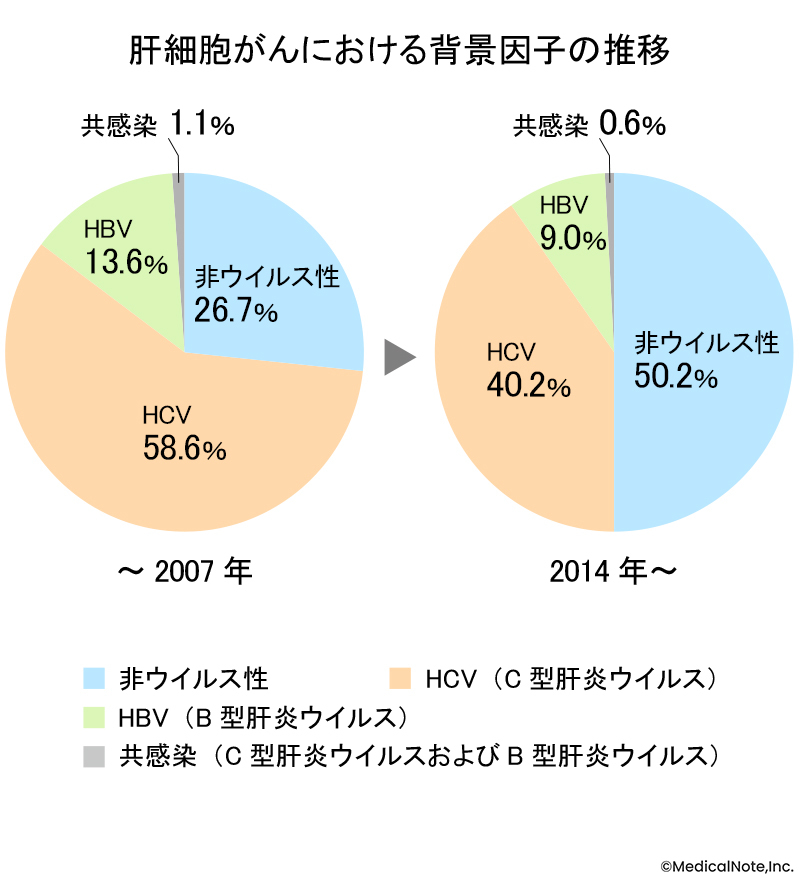

以前はウイルス性肝炎を原因とする肝細胞がんが大多数を占めていましたが、近年ではC型肝炎に対する治療の進歩に伴い、その割合は減少傾向にあります。B型肝炎ウイルスに起因するものの割合は横ばいですが、ウイルス感染による肝細胞がん全体で考えると今後さらにその割合は減ることが予想されます。

脂肪肝の悪化

脂肪肝とは、肝臓に中性脂肪が蓄積した状態を指します。脂肪が蓄積する原因はさまざまで、過食による肥満、糖尿病、多量飲酒などが挙げられます。肝臓に脂肪が蓄積すると肝臓の機能が障害され、肝硬変さらには肝細胞がんの発症につながります。

前項ではウイルス性肝炎による肝細胞がんが減少傾向にあると説明しましたが、脂肪肝などを原因とする非ウイルス性の肝細胞がんについては増加傾向にあります。

肝がんの症状――初期段階では症状が出にくいのが特徴

肝臓は体の中でもっとも大きな臓器であり、がんができたとしてもほかの部分が正常にはたらいていれば機能を維持できるため、どの種類の肝がんであっても初期症状がほとんど現れないのが特徴です。病状が進行するまで症状が現れないことから、肝臓は“沈黙の臓器”とも呼ばれています。肝がんの影響によって現れる可能性がある症状としては、黄疸のほか、浮腫(むくみ)や腹水、食欲不振などが挙げられます。

黄疸

皮膚や白目が黄色くなる症状を指します。本来は肝臓で処理されるはずのビリルビンという黄色い物質が、肝機能低下によりうまく排泄されなくなることで起こります。なお、肝臓の機能がそれほど低下していなくても、肝門部(肝臓からの出口)にがんができた場合、胆汁*がうまく流れなくなるため、比較的早い段階から黄疸が生じるケースもあります。

*胆汁:肝臓で分泌される、ビリルビンなどの排泄に関わる消化液。

浮腫、腹水

浮腫や腹水は、肝機能低下により血液中を流れるタンパク質(アルブミン)をつくる力が弱まることで起こります。アルブミンが少なくなると血液成分のバランスが崩れるため、水分が血管の外へ染み出し、結果浮腫や腹水が現れます。

食欲不振は起こらないケースも

食欲不振も肝がんの症状の1つといわれますが、最近ではあまり多くない印象です。ウイルス性肝炎を患っている患者さんは倦怠感、吐き気などを訴えられることも多く、それに伴って食欲が落ちることも多々ありましたが、先述のとおり近年ではウイルス性肝炎を原因とする肝がんは減り、脂肪肝に起因する肝がんが増えています。もともと食欲旺盛な方が脂肪肝を発症しやすいわけですから、肝硬変がよほど進んでいない限り、食欲不振はあまり現れないようです。

肝がんを発見するきっかけ――血液検査で異常があれば早めに受診を

肝がんは多くの場合、健康診断や人間ドックで肝機能異常を指摘されたことをきっかけに発見されます。血液検査で指摘を受けた項目があれば、自覚症状がなくても精密検査を受けることをおすすめします。

肝機能のチェック項目

血液検査でAST、ALT、γ-GTP、ALPといった肝機能を表す項目の値や、ビリルビンの数値に異常があると指摘された場合は、肝臓に何らかの病気がある可能性が考えられます。また、異常値でなかったとしても前回の検査時と比べて大きく数値が変動しているような場合も注意が必要です。

血小板の減少も目安に

血小板が減少している場合も、肝臓に異常がある可能性が考えられます。肝硬変によって門脈圧亢進症(門脈の血圧の異常な上昇)が起こると、脾臓から肝臓に流れるはずの血流が妨げられ、脾臓に大きな負担がかかるようになります。負担がかかった脾臓は必要以上に血液の成分を破壊するようになるため、血小板の減少がみられるようになります。

肝がんの検査と診断

肝がんが疑われる場合、まずは非侵襲的(体への負担やリスクが少ない)な検査から行います。

画像検査

基本的には超音波検査に加えて、造影剤を使ったCT検査、MRI検査を行います。画像検査では、肝細胞がんと肝内胆管がん、転移性肝がんそれぞれに特徴的な所見が見られるため、まずはそれらの有無を確認します。

血液検査(腫瘍マーカー検査)

血液検査では、先ほど述べた肝機能を示す項目の値や血小板数のほか、腫瘍マーカー*を調べます。

肝細胞がんでは多くの場合、AFPとPIVKA-II、AFP-L3分画のいずれかに異常がみられます。肝内胆管がんを疑うときには、大腸がんと同じCEAとCA19-9を測定します。また、転移性肝がんについては、病歴から原発巣(はじめにがんができた臓器)を推定し、その腫瘍マーカーを調べます。

なお、がんがあってもこれらの値に異常が出ない方もいるため、がんがあるかどうかは腫瘍マーカーのみでは分かりません。診断時は、画像検査の結果などと併せて肝がんの有無や種類を見極めます。

*腫瘍マーカー:がんがある場合に作り出される特徴的なタンパク質などの物質のこと。

針生検

多くの場合、画像検査と血液検査の結果から診断が可能ですが、画像検査で肝がん特有の所見がみられないこともあります。そのようなケースでは、針を刺して肝臓の組織の一部を採取し、詳しく調べる針生検を行うことがあります。

「肝がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします

本ページにおける情報は、医師本人の申告に基づいて掲載しております。内容については弊社においても可能な限り配慮しておりますが、最新の情報については公開情報等をご確認いただき、またご自身でお問い合わせいただきますようお願いします。

なお、弊社はいかなる場合にも、掲載された情報の誤り、不正確等にもとづく損害に対して責任を負わないものとします。