概要

アルツハイマー型認知症とは、脳の神経細胞が通常よりも早く減ってしまうことで認知機能が徐々に低下していく病気です。“アルツハイマー病”とも呼ばれます。

認知症を引き起こす病気として、脳の神経細胞の機能が低下することによる“神経変性疾患”、脳梗塞や脳出血などの脳血管の病気による“脳血管性認知症”、“そのほかの原因”の3つに大別され、アルツハイマー型認知症は神経変性疾患に分類されます。

アルツハイマー型認知症は認知症の中でもっとも多いタイプで、患者数は人口10万人あたり20人程度といわれていますが、高齢化に伴って今後ますます増えていくことが予想されます。主に40歳代以降の広い年代で発病し、特に65歳以上に多いとされていますが、それよりも若い人にみられることもあります。

アルツハイマー型認知症では脳の神経細胞の減少に伴い、徐々にもの忘れをしたり、時間や場所が分からなくなったりする中核症状が現れます。これに伴い、暴言や暴行、不安、気分が落ち込むなどの行動心理症状などもみられ、やがて寝たきりの状態になります。症状はゆっくりと進行し、患者の約半数が発症から2~8年で寝たきりとなり、発症から死亡に至るまでの平均期間は約8~10年といわれています。

認知症になる一歩手前、

軽度認知障害をご存じですか?

簡単なアンケートで軽度認知障害について学びましょう

回答する(約1分)

見逃さないで、認知症のサイン

簡単1分、チェックリストで症状を確認してみましょう

確認する(無料)

原因

アルツハイマー型認知症の原因は完全には分かっていません。しかし、アミロイドとタウの2つのタンパク質が脳内にたまることで、神経細胞が障害されて減少するのではないかと考えられています。

また、アルツハイマー型認知症には、発病のリスクを高める危険因子がいくつかあることが分かっています。たとえば糖尿病や高血圧の人、頭部外傷の既往がある人などが挙げられます。

そのほか、特定の遺伝子も発病のリスクに関連しています。ヒトにはアポリポタンパクE(ApoE)と呼ばれる遺伝子があり、ApoEにはε2、ε3、ε4の3つの種類があります。このうち、ε4のApoE遺伝子を有している人はアルツハイマー型認知症を発病するリスクが高くなります。一方で、ε2のApoE遺伝子を有している人は発病しにくいといわれています。

症状

アルツハイマー型認知症では、記憶に深く関わる脳の海馬という部位辺りから萎縮が始まります。そのため、最初にみられる症状は徐々に進行するもの忘れです。

一般的に初期には昔の記憶はあるものの最近のことを覚えることができず、同じことを何度も繰り返し聞く、物を置いた場所を思い出せない、日付が分からない、約束を忘れる、慣れた場所で道に迷うなどの症状が起こります。このようなもの忘れに加え、物とられ妄想、活気・意欲の低下、無気力、口数の減少などが伴うこともあります。

進行すると昔のことも忘れ、自分の居場所が分からなくなったり、親しい人の顔も分からなくなったりします。また、食事や着替え、トイレ、お風呂などの日常生活動作を1人で正しく行うことができない、徘徊する、攻撃的になる、夜間せん妄(夜になると興奮して騒いだりする)などの症状もみられるようになります。

最終的には記憶が完全に失われ、言語機能や身体機能も低下し、寝たきりになります。

検査・診断

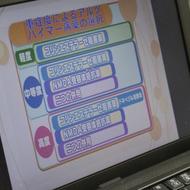

診察ではまず問診で症状を確認し、一般的および神経学的診察を行います。その後に認知機能の低下がないかを確かめるために簡単な認知機能のテストが行われるのが一般的です。

また、アルツハイマー型認知症では海馬やその周囲、頭頂葉辺りの萎縮がみられるため、画像検査(頭部MRI、頭部CT)で萎縮の有無を確認します。併せて採血や脳血流検査(SPECTなど)、脳波検査などが行われます。

より詳しく調べるために、脳脊髄液検査、MIBG心筋シンチグラフィーなど、さらなる検査が行われることもあります。

治療

現在では、アルツハイマー型認知症を根本的に治す治療法はありません。しかし、症状を改善し進行を遅らせる薬はあります。

もの忘れに対してはコリンエステラーゼ阻害薬(リバスチグミン、ガランタミン、ドネペジル)やNMDA受容体拮抗薬(メマンチン)が用いられ、残っている神経細胞の伝わりをよくするなどして症状の緩和を図ります。

また、もの忘れ妄想や夜間せん妄には抗精神病薬、睡眠障害がある場合には睡眠薬、気分が落ち込む抑うつ状態に対しては抗うつ薬が処方されますが、副作用などの点から強くすすめられるものではありません。

このような薬物療法だけでなく、必要に応じてケアやリハビリテーションも行われます。リハビリテーションとして、ウォーキングなどの運動療法、歌ったり楽器を弾いたりする音楽療法、人物・時間・場所・状況などについて繰り返し質問するリアリティ・オリエンテーション(現実見当識訓練)、過去のことを振り返る回想法などが有効とされています。

セルフケア

アルツハイマー型認知症の方へのケアの基本は、ゆったりと楽しく、自由にありのままに、現状の生活に喜びと自信を持ち、馴染みのある環境を大切にし、地域や自然に触れ合いながら生活できるようサポートすることです。そして“してあげる”ケアではなく、“一緒に過ごす”ケアが望まれます。

また、アルツハイマー型認知症の人にとって、接し方は心身の状態の安定や向上において重要なケアとなります。接し方のポイントとしては以下が挙げられます。

- 放っておかずに見守る

- 分かる言葉で簡潔に話す

- 相手のペースを守る

- 孤独にさせない

- スキンシップを頻繁に取る

- プライドを傷つけない

- 急な環境変化を避ける

- 身だしなみを整える

もの忘れがひどくなってくると同じ質問を何度も繰り返すようになりますが、本人には悪気はなく、わざとしているわけではありません。

ここで怒るとプライドが傷ついたり不安や恐怖感が出たりして介護されたくないと感じるようになります。できるだけ優しく答えてあげるようにしましょう。

予防

アルツハイマー型認知症のリスク因子として、糖尿病、高血圧、頭部外傷、肥満、うつ病、聴覚障害、喫煙、大気汚染、過度のアルコール摂取、運動不足、社会的接触の少なさなどが挙げられます。

アルツハイマー型認知症そのものの予防法はありませんが、これらのリスク因子を避けることで予防や症状の進行抑制につなげられる場合があります。食事の改善、適度な運動、禁煙・減煙、アルコール量を減らす、人と接する機会を持つなど、生活習慣の改善に取り組んでみましょう。

「アルツハイマー型認知症」に関する

最新情報を受け取ることができます

処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください

「アルツハイマー型認知症」に関連する記事

認知症の診断や治療とは? 症状の悪化を防ぐために心がけるべきこと[医師監修]

認知症の診断や治療とは? 症状の悪化を防ぐために心がけるべきこと[医師監修] アルツハイマー型認知症の人に対する支援のポイント〜疑う症状が見られたらどうすればよいの?〜栄樹庵診療所 院長、東京慈恵会医科大学 ...繁田 雅弘 先生

アルツハイマー型認知症の人に対する支援のポイント〜疑う症状が見られたらどうすればよいの?〜栄樹庵診療所 院長、東京慈恵会医科大学 ...繁田 雅弘 先生 アルツハイマー病は治療によって症状を緩和させることも可能~薬による対処療法とリハビリテーション~医療法人社団彰耀会 メモリーケアクリニッ...内門 大丈 先生

アルツハイマー病は治療によって症状を緩和させることも可能~薬による対処療法とリハビリテーション~医療法人社団彰耀会 メモリーケアクリニッ...内門 大丈 先生 アルツハイマー病にはどんな症状が現れるの?〜ほかの認知症とは症状が異なる〜医療法人社団彰耀会 メモリーケアクリニッ...内門 大丈 先生

アルツハイマー病にはどんな症状が現れるの?〜ほかの認知症とは症状が異なる〜医療法人社団彰耀会 メモリーケアクリニッ...内門 大丈 先生 アルツハイマー病の特徴的な症状である“物盗られ妄想”とは?~軽度認知障害(MCI)での受診が大切~国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 院長山田 正仁 先生

アルツハイマー病の特徴的な症状である“物盗られ妄想”とは?~軽度認知障害(MCI)での受診が大切~国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 院長山田 正仁 先生