認知症とは、何らかの原因で脳の認知機能が低下し、物忘れなどのさまざまな症状が現れることによって、生活に支障をきたす状態を指します。認知症を引き起こす原因には、アルツハイマー型認知症など多様な病気があります。

認知症の診断では、原因となる病気を特定することが大切になるとされています。それはなぜなのでしょうか。また、症状の悪化を防ぐためにできることはあるのでしょうか。

本記事では、認知症の診断や治療とともに、症状の悪化を防ぐために心がけるべきことについて解説します。

認知症とは?

脳の認知機能の低下によって生活に支障をきたす状態

認知症とは、何らかの原因で脳の細胞が壊れたり、はたらきが悪くなったりするために脳の機能が低下し、記憶障害などのさまざまな症状が現れ、生活に支障をきたす状態を指します。

後述の認知症を引き起こす原因には、よく知られているアルツハイマー型認知症のみならず、さまざまな病気があります。

なお、進行する高齢化に伴い、近年、認知症は増加傾向にあることが分かっています。

認知症には中核症状と周辺症状がある

認知症の症状には、中核症状と周辺症状があります。中核症状とは、脳の障害によって直接引き起こされる症状であり、大半の認知症の患者さんにみられる症状です。中核症状では、主に以下のような症状が現れます。

【中核症状】

- 記憶障害:新しいことを覚えることができない、思いだすことができない状態

- 見当識障害:時間や場所、人物を正しく認識することができなくなる状態

- 失語:読む、書く、話す、聞いて理解することが難しくなる状態

- 失行:実行する意志があるにもかかわらず正しい動作を行うことができない状態

- 失認:対象を認知することができなくなる状態

- 遂行機能障害:計画を実行することができなくなる状態

など

一方、周辺症状(行動・心理症状とも称する)は、不眠や幻覚・妄想、うつ状態、過食、徘徊などの症状で、介護者の負担を増加させる主たる要因となります。

認知症の原因

変性性認知症のほかにも血管性認知症など多数の原因がある

認知症の中でも頻度が高いものは、変性性認知症と呼ばれる病気で、加齢に伴う脳の老化と関連した病態と考えられています。一方、血管性認知症とは、脳の虚血や出血など脳血管障害と関連して生じる認知症を指します。

ほかにも、認知症の原因として、正常圧水頭症やビタミン欠乏、甲状腺ホルモンの低下など、治療可能な多くのものが知られており、正しく診断し治療に結びつけることが大切です。

アルツハイマー型認知症がもっとも多い

認知症の原因としてもっとも頻度が高いものは、変性性認知症のひとつであるアルツハイマー型認知症です。次いでレビー小体型認知症が多いことが分かっています。

アルツハイマー型認知症では、脳内にアミロイドベータたんぱくやタウたんぱくといったたんぱくが異常に蓄積し、神経細胞が壊れ、脳の萎縮をきたします。その結果、物忘れや、見当識障害などさまざまな症状が現れ、徐々に進行していきます。

レビー小体型認知症では、脳の神経細胞の中にレビー小体と呼ばれる異常な構造物が出現することが特徴です。認知機能の低下のみならず、幻視・幻覚などの精神症状や、動作緩慢といった運動症状、さらには便秘や立ちくらみなどの自律神経の症状がみられます。

認知症の診断方法

問診や診察、検査から認知症の原因を特定する

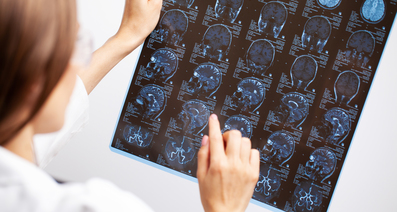

認知症の可能性のある患者さんの診断では、問診や診察、検査によって原因を特定していきます。問診では、患者さんの病歴とともに、ご家族から普段の患者さんの状態を伺うこともあります。また、認知機能検査*を行い、患者さんの認知機能の状態を確認していきます。さらに、詳しい診察により、運動をはじめとする神経機能を確認することも重要です。採血検査や、脳のCTおよびMRI、脳血流SPECT*などの画像検査を行うことで原因となる病気を特定します。症状によっては脳波検査の施行も大切です。

*認知機能検査:患者さんに質問項目に答えてもらい、質問結果から点数をつけて認知機能の状態を判断する検査

*脳血流SPECT:アイソトープを用いて脳の血流の状態などを確認する検査

アルツハイマー型認知症との鑑別が大切

認知症の診断では、もっとも頻度の高いアルツハイマー型認知症とほかの原因による認知症を鑑別すること(区別すること)が大切になります。ほかの病気であるにもかかわらず、アルツハイマー型認知症と診断された場合には、適切な治療が行われずに病気の進行を招く恐れがあるため注意が必要です。

たとえば、高齢者に多い慢性硬膜下血腫*と呼ばれる病気では、認知機能の低下が現れることがあるために、アルツハイマー型認知症と診断される可能性もあります。この場合には、本来の病気の診断が遅れることになりますので、早期にきちんと鑑別診断を行うことが重要です。

*慢性硬膜下血腫:頭部打撲をきっかけに、脳を覆っている硬膜と脳の間に徐々に血液がたまり正常脳が圧迫されることによって、頭痛や認知機能の低下などさまざまな症状が現れる病気

認知症の治療

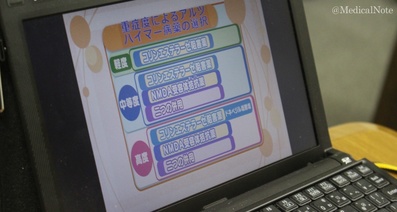

アルツハイマー型認知症の薬物治療は症状の進行を遅らせる効果がある

アルツハイマー型認知症に対する薬物治療には、病気によって引き起こされる症状を一部緩和し、その進行をある程度遅らせる効果があると考えられています。2024年7月現在、病気を根本から治療する方法はなく、一刻も早い開発が望まれています。

ただし、認知症には、薬物療法のみでなくリハビリテーションなどの非薬物療法も重要と考えられています。

適度な運動・人との関係が認知症の悪化を防ぐために有効なことがある

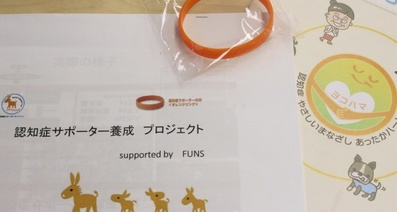

認知症を悪化させないためには、一般的に、適度な運動と、人づきあいの機会や趣味をもつことなどが有効だろうといわれています。

近年は、高齢化の進行とともにひとり暮らしやご夫婦2人暮らしの高齢者も増えてきています。そのため、たとえば、公民館で行われるレクリエーションに参加するなど、地域全体で認知症の患者さんが孤立することがないようサポートしていくことが大切になるでしょう。

認知症の早期発見のために

家族など周囲の方が異変に気づくことが多い

認知症は、「自分で気づくことが難しい」という特徴があります。認知機能が低下している状態で、ご自分の状態を正確に把握できるケースは少ないからです。そのため、ご家族など周囲の方が認知症の可能性を疑い、ご本人を連れて受診されるケースが多いといえます。何度も同じようなことを聞いてくる、ちょっとしたことを忘れる、物をなくすことが増える、などご家族が患者さんの異変に気づいた場合には、ご家族が早期に受診を促すことも大切です。

ご本人に自覚がないことも多いため、病院を受診するときには、患者さんの普段の状態を知るご家族から症状を伝えることも重要になるでしょうす。

かかりつけ医が認知症の可能性を疑うことも

また、患者さんが日常的に診療を受けているかかりつけの先生が、患者さんの異変に気づくこともあります。たとえば、受診される日付を誤ったり、薬を出しているのに飲んでくれなくなったりなど、それまでと違う患者さんの行動に異常を感じたかかりつけの先生が本人に受診を促すこともあります。

認知症を疑ったら、まずはかかりつけの先生に相談しましょう

かかりつけの先生の中には、認知症診療に造詣の深い先生も少なくないでしょう。もしも専門が異なる場合でも、まずは相談されることをおすすめします。認知症の正しい診断のためには、少なくとも一度は認知症診療を行っている専門医療機関への受診が大切です。かかりつけの先生から紹介状を作成してもらい、専門医療機関にもかかることが望ましいでしょう。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が28件あります

若年性認知症

本日脳神経外科にてMRI検査にて脳の萎縮を数値化したものより若年性認知症との診断を受けました。会社では鬱の悪化、大人の発達障害等考えられることを確認しました。その上での診断でした。今後、気をつけて行かなくてはいけないことはなんでしょうか。

認知症 怒りの対応の仕方について

義父の嫁です。 昨年末から体調を崩し、検査の結果様々な部位に病気が見つかり、治療、手術(肝細胞がん等)をしました。その結果、入院中にせん妄になり、術後1週間で退院させられ、自宅生活になりましたが、認知症が急に進み、家族は皆振り回されています。 特に困るのは、自分の身体に心配が出来ると、家族にあちらこちらの病院や薬屋さんに連れていけと言います。自分が気になった物が見つからないと、買い物にも連れて行けと言います。 何とか話をそらそうとしても、自分の欲求が満たされないと、癇癪を起こし、最後には自転車で出かける!と言い出します。 もちろんそんなことはさせられないので、どうしたものか?と悩んで、家族は疲弊しています。 今は脳神経内科を受診していますが、このままで良いのでしょうか?よろしくお願いします。

認知症について、

今年に入ってから時々 母が幻覚を見てるのか誰かがのぞいてるとか俺には見えない誰かと口喧嘩したりしています、これって認知症ですか?。 どうしたらいいのか解らずその時たまに喧嘩してしまいます。 ここ数年 俺と住んで居ますが家にひとりで居るのがいけないのでしょうか? 認知症の検査うけよかって言うとまだボケてない!! って言って受けようとしませんどしたらいいですか?

どんどん症状が悪化

認知症の症状がどんどん悪化していて心配です。治りますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「認知症」を登録すると、新着の情報をお知らせします

![メディカルノート編集部 [医師監修]](http://carbon-assets.medicalnote.jp/uploads/doctor/image/0/740/s200x200_5c2d6660-6479-496b-a4d5-a475eca85c88.png)