認知症の症状について説明するとき、しばしば「廃用性」という言葉が使われます。一般にはなじみのない言葉ですが、身体を使わないことから起こる機能低下のことをいい、体力だけではなく意欲や記憶力の低下などをともないます。ご本人が意欲をなくし、あきらめてしまうことが認知症の症状をより悪くしてしまうのです。その「あきらめ」の原因は、私たちが認知症に対して抱いている先入観や偏見にあります。首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授の繁田雅弘先生にお話をうかがいました。

認知症に対する偏見とは

※【廃用性(廃用性習慣)】:行使しないことによる機能低下の促進。あきらめによって行使しないことも問題。

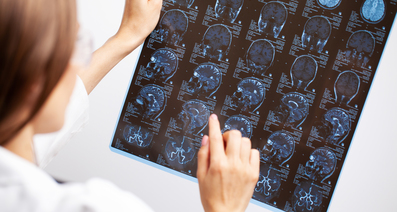

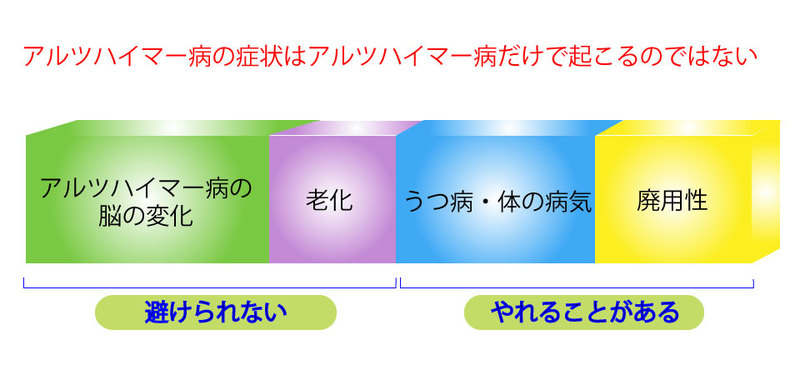

アルツハイマー病では脳に原因となる蛋白質がたまっていくこと(脳の変化)は避けられませんし、また加齢も止めることはできません。しかし、やれることはあります。それは、症状を悪くしている他の病気があるからです。もし上の図の左側の部分だけに症状をとどめることができるとしたら、アルツハイマー病は私たちが今経験しているよりも、もっと軽くて穏やかで普通の暮らしができる病気であるはずなのです。

しかし、実際にはうつ病になってしまったり、そこまでいかなくても気分が沈んで何かしようという意欲がなくなってしまうことがあります。また、認知症そのものによる脳の変化以上にダメージを与えてしまうような体の病気があると、さらに症状は重くなりますし、あきらめてやらなくなってしまうことによって機能が低下する(廃用性)という問題もあります。

世間一般の認識として、「認知症になったら、本人は何も分からなくなる」と思っている人が多いようです。そういった先入観を持っている人は、いざ自分が認知症になると「自分はもうダメだ」と思ってしまいます。その認識をもし変えることができたなら、認知症になってからも、もっと元気に暮らすことができるはずです。このような偏見は、一般の人たちの間だけにみられるものではありません。他の病気や障害を抱えている人たちでさえ、認知症の人に対して偏見を持って見ていることがあるのです。

ある対麻痺の人は「自分は脚が悪いけど、脳がやられてなくてよかった」と言います。また、ある失語症の人は「認知症の人と自分を一緒にしないでほしい」と言いました。このように認知症に対する差別や偏見は、一般の人も、病気や障害のある人たちも持っています。

それだけではありません。私たち専門医の中にも偏見はあります。ある患者さんのテストの結果を見て、この低いテストの点では独居は難しいのではないかと私が言ったところ、「そんなことはありません」と強く主張するケアマネージャーさんがいました。ヘルパーさんが1日に2回入り、デイサービスを週に3回利用することで、その人はひとり暮らしを続けることができ、もう4年目に入っています。認知症はもう中等度に進んでいますが、薬を服用して身の回りのことも全部自分で行なっています。

私たち医師が検査の結果から「この人はもう施設に入ったほうがいいのではないか」などと早まった判断をして多くの可能性を奪っているとしたら、私たちも偏見にまみれていることになります。それは心して修正していかなければなりません。

本当の気持を聞けていますか?

10年ほど前に行われた看護研究で、認知症の診断を受けてからグループホームに入るまでの経過を追って、インタビューをした結果をまとめた報告があります。膨大なインタビューの中から、私が「あきらめ」というキーワードで拾った声を以下にご紹介します。

- 「私は本当の気持ちは言ってないです」(73歳,女性,血管性認知症)

- 「かわいらしくないことを言うたらあかんよ」と自分に言い聞かせている。(73歳,女性,アルツハイマー病)

- 「名前も知らない病院に夫が入れられ、私まで入れられてしまった。私がキチガイになったと思ったのか」「無意味な後半人生、ずっと苦しまないで死にたい」(75歳,女性,認知症)

- 病気になったことが恥ずかしい。生きていていいの?

(福田珠恵.日本看護科学会誌 25(3): 41-50)

ここに表れているのは、患者さんに「あきらめさせる」医療であり、ケアであると言わざるを得ません。今まで私たちは「うまくあきらめてもらう医療」を続けてきたのです。精神科の医療にもそういう側面がありましたし、認知症においても、あまり本人が傷つかないように、うまくあきらめてもらうということをやってきました。

しかし、そうではなく、もう少し本人の希望や可能性を汲んで支援をできるようになれば、もっと本人は幸せになるはずですし、あきらめなければならない人も減るはずなのです。私たちは次のステップとして、「あきらめさせない医療」を目指さなくてはならないと考えます。認知症の人が「その人らしく、自分らしく生きる」ことをあきらめないように。

栄樹庵診療所 院長、東京慈恵会医科大学 精神医学講座 客員教授、東京慈恵会医科大学附属病院 精神神経科 客員診療医長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が28件あります

若年性認知症

本日脳神経外科にてMRI検査にて脳の萎縮を数値化したものより若年性認知症との診断を受けました。会社では鬱の悪化、大人の発達障害等考えられることを確認しました。その上での診断でした。今後、気をつけて行かなくてはいけないことはなんでしょうか。

認知症 怒りの対応の仕方について

義父の嫁です。 昨年末から体調を崩し、検査の結果様々な部位に病気が見つかり、治療、手術(肝細胞がん等)をしました。その結果、入院中にせん妄になり、術後1週間で退院させられ、自宅生活になりましたが、認知症が急に進み、家族は皆振り回されています。 特に困るのは、自分の身体に心配が出来ると、家族にあちらこちらの病院や薬屋さんに連れていけと言います。自分が気になった物が見つからないと、買い物にも連れて行けと言います。 何とか話をそらそうとしても、自分の欲求が満たされないと、癇癪を起こし、最後には自転車で出かける!と言い出します。 もちろんそんなことはさせられないので、どうしたものか?と悩んで、家族は疲弊しています。 今は脳神経内科を受診していますが、このままで良いのでしょうか?よろしくお願いします。

認知症について、

今年に入ってから時々 母が幻覚を見てるのか誰かがのぞいてるとか俺には見えない誰かと口喧嘩したりしています、これって認知症ですか?。 どうしたらいいのか解らずその時たまに喧嘩してしまいます。 ここ数年 俺と住んで居ますが家にひとりで居るのがいけないのでしょうか? 認知症の検査うけよかって言うとまだボケてない!! って言って受けようとしませんどしたらいいですか?

どんどん症状が悪化

認知症の症状がどんどん悪化していて心配です。治りますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「認知症」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。