横浜市では、認知症の方が住み慣れた地域で住み続けることができるように、さまざまな取り組みを行っています。認知症と上手く付き合っていくためには、地域の施設や仕組みを活用しながら、介護をする方の負担やストレスを軽減していくことも大切です。

今回は、横浜市立脳卒中・神経脊椎センターの秋山 治彦先生に、認知症に対する横浜市の取り組みと、認知症との付き合い方についてお話を伺いました。

認知症に対する横浜市の取り組み

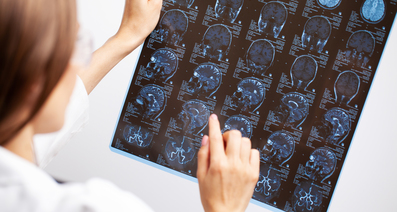

横浜市では、認知症を早期の段階で発見するため、さらには可能な限り早く対応していくために、さまざまな取り組みを行っています。以下の取り組みのほかにも、専門職の方(かかりつけ医、看護職、歯科医師、薬剤師など)を対象に認知症の方への対応力を高めるための研修を実施したり認知症疾患医療センターを設置したりしています(2020年2月時点)。また、認知症の方や、そのご家族に向けた情報を横浜市のホームページに掲載しています。

オレンジガイド(横浜市版認知症ケアパスガイド)の配布

オレンジガイドとは、「認知症になっても、住み慣れたまちで暮らし続けたい」という横浜市の方々の思いを形にするために、「もしかしたら、認知症かも?」と感じている方や、認知症と診断された方の相談先や利用できる制度、役立つ情報などを掲載した冊子です。オレンジガイドを手にした方が、その方の今必要とするサービスや対応などを簡単に確認できるよう、非常に分かりやすく作成されています。認知症の方だけでなく、そのご家族にとっても、今後の見通しを立てるための参考になる情報が掲載されているため、ぜひ目を通してみてください。

集いの場の提供

横浜市では、認知症の方やそのご家族が安心して過ごせる場所を提供するために、認知症カフェなどの“集いの場”の設置に取り組んでいます。認知症では、日常生活に必要な能力を維持するために、日頃より活動的に過ごし、さまざまな方とつながりを持って暮らすことが大切になります。また、認知症の方やそのご家族、地域の方々、さらには専門職の方が気軽に集まれる場所を作ることは、認知症の方の活動を支援するだけでなく、ご家族の介護の負担を減らすことにもつながります。

認知症カフェの開催日時などについては、横浜市ホームページ、区役所または地域包括支援センターなどで確認することが可能です。

認知症サポーターによる安心して暮らせるまち作り

認知症の方が横浜市で安心して暮らせるように、“認知症サポーターキャラバン”という事業を行っています。認知症サポーター*の養成など、認知症の正しい知識が普及するように啓発活動を行っています。

*認知症サポーター:認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の方やその家族に対してできる範囲で手助けする応援者

“認知症高齢者等SOSネットワーク”の導入

“認知症高齢者等SOSネットワーク”とは、認知症の方が行方不明となってしまった際に、できる限り早く発見するために導入されているシステムです。認知症の方の中には、外出したきり帰って来られなくなり行方不明になってしまう方も少なくありません。行方不明になってしまった方を一刻も早く発見するために、地域の方々にもご協力をいただいています。

ご家族などが認知症の方の情報を、区役所や地域包括支援センターで事前に登録していただきます。その方がいなくなってしまったと気付かれたら、区役所・警察にご連絡いただくと、公共交通機関などの協力機関が通常業務の範囲内で発見・保護に協力します。

また、このSOSネットワークに事前登録された方のうち、神奈川県・神奈川県警などへの登録情報の提供に同意された方に対して、“見守りシール”を配布します。この“見守りシール”は、認知症の方の衣類や荷物などに貼って使うもので、QRコードが印刷されています。発見した方がQRコードをスマホなどで読み取るとID番号が表示され、読み取ったID番号をコールセンターに電話連絡することで、迷ってしまった方をご家族のもとに帰すことができるというシステムです(コールセンターの電話番号はシールに書いてあります)。シールやQRコードには個人名、自宅などの情報が含まれていないところがポイントです。ご家族に認知症の方がいる場合には、大切なご家族が事故などの危険にさらされる前に登録しておくことをおすすめします。

認知症初期集中支援チームの設置

認知症の方の中には、独りで暮らしていたり、ご家族と暮らしていても介護を受けることが難しかったりして、医療や介護サービスとつながっていない方がおられます。そのような方にも、できるだけ早く診断や治療、介護サービスを受けていただこうという方針の下、認知症初期集中支援チームを設置しました。

認知症初期集中支援チームは、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、介護福祉士などと日本認知症学会が認定する認知症専門医、または日本老年精神医学会が認定する日本老年精神医学会専門医などから構成されています。認知症や認知症が疑われる方の自宅をチームが訪れて、医療や介護サービスにつないだり、ご家族へ助言をしたりしています。

認知症の患者さんと生活するうえで、大切なこと

日常生活の中に“ノウハウ”を取り込む

認知症の方との生活では、話がうまく伝わらなかったり、同じことを何度も尋ねてきたりして、介護をしているご家族にはストレスとなることがたくさんあります。そのため、長期にわたり介護をするとなると、やはりご家族の負担を減らすことはとても大切なことです。たとえば、認知症の方が夜中にトイレに行くたびに家族も起きていては大変です。部屋からトイレまでの道筋に“トイレはこっち”などと大きな字で書いた紙を視線の高さに貼り、夜中であれば廊下の電気をつけておけば、その方は1人でトイレに行けるかも知れません。このように、認知症の方が家庭で上手に暮らすためのノウハウがたくさんあります。そのノウハウを生かすことで、ご家族の負担は軽減されますし、そうなれば、認知症の方が家族から怒られて不安を感じる場面も減ります。認知症の方が笑顔で過ごせるようになれば、それだけで軽くなる症状はたくさんあります。そして、それは介護する家族の負担を減らすことにもつながります。

デイサービスや地域の施設を利用する

認知症の方とご家族が一緒に暮らしていて、介護のストレスから患者さんにきつく当たってしまうといった話をよく聞きます。上記のように“ノウハウ”を生かすことも大切ですが、デイサービスやショートステイなど地域の施設のサービスを上手に利用することも負担を軽減するひとつの方法です。

認知症の方がデイサービスなどを利用すれば、その間、ご家族は家のことや仕事などを進めることができますし、息抜きができて優しい気持ちに戻ることもできます。ご本人から見ると、デイサービスで出会った仲間やスタッフさんたちと喋ったり、一緒に活動をしたりして楽しい時間を過ごすことができます。

このように、認知症の方とご家族の双方の負担が軽くなるように工夫をすることで、お互いが幸せに暮らせる環境作りを心がけてほしいと思います。

秋山 治彦先生からのメッセージ

かかりつけ医を持ってください

まず、皆さんにお伝えしたいのは、かかりつけ医を持ってください、ということです。かかりつけ医は、医療を受けるうえで全ての基盤になると考えています。かかりつけ医は、何かあったときに、ご本人やご家族にはそれがどのような問題か分からない場合でも、まず相談にのってくれます。そして、もし何か病気がありそうだったら、その病気に適した医療機関を紹介してくださるでしょう。専門的な医療機関で治療方針が決まれば、あとは身近にいるかかりつけ医が実際の治療を引き受けてくれることも多いと思います。

認知症の方のご家族は認知症について詳しくなってください

認知症は徐々に進行していきます。そのため、先日まではできていたことができなくなる、といったことが徐々に多くなっていきます。たしかに、同じことを繰り返し尋ねたり、大切な物をしまった場所を忘れてご家族が盗ったと勘違いしたりといったことは、介護をするご家族や身近な方にとってストレスであり、負担と感じることでしょう。しかし、“認知症”というものについて勉強する機会をぜひ作ってほしいのです。認知症の介護にはたくさんの“ノウハウ”があります。認知症がどのようなものかを知り、認知症の方と接するときのコツを身につけることで、介護をするうえでの負担を軽減することができます。介護者のストレスが積もって、ついご本人に強く言ってしまうということが、どうしても起こりがちです。そのようなときは、介護者の方もつらいでしょうし、ご本人は「なぜ強く言われているの?」「初めて聞いたのに?」と理解ができず、不安や怒りを感じているはずです。こうしたことの積み重ねは症状を悪くします。

これからも、認知症の方とご家族が笑顔で暮らし続けることができるように、地域全体で支えていきたいと思います。

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 臨床研究部 部長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

秋山 治彦 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が28件あります

若年性認知症

本日脳神経外科にてMRI検査にて脳の萎縮を数値化したものより若年性認知症との診断を受けました。会社では鬱の悪化、大人の発達障害等考えられることを確認しました。その上での診断でした。今後、気をつけて行かなくてはいけないことはなんでしょうか。

認知症 怒りの対応の仕方について

義父の嫁です。 昨年末から体調を崩し、検査の結果様々な部位に病気が見つかり、治療、手術(肝細胞がん等)をしました。その結果、入院中にせん妄になり、術後1週間で退院させられ、自宅生活になりましたが、認知症が急に進み、家族は皆振り回されています。 特に困るのは、自分の身体に心配が出来ると、家族にあちらこちらの病院や薬屋さんに連れていけと言います。自分が気になった物が見つからないと、買い物にも連れて行けと言います。 何とか話をそらそうとしても、自分の欲求が満たされないと、癇癪を起こし、最後には自転車で出かける!と言い出します。 もちろんそんなことはさせられないので、どうしたものか?と悩んで、家族は疲弊しています。 今は脳神経内科を受診していますが、このままで良いのでしょうか?よろしくお願いします。

認知症について、

今年に入ってから時々 母が幻覚を見てるのか誰かがのぞいてるとか俺には見えない誰かと口喧嘩したりしています、これって認知症ですか?。 どうしたらいいのか解らずその時たまに喧嘩してしまいます。 ここ数年 俺と住んで居ますが家にひとりで居るのがいけないのでしょうか? 認知症の検査うけよかって言うとまだボケてない!! って言って受けようとしませんどしたらいいですか?

どんどん症状が悪化

認知症の症状がどんどん悪化していて心配です。治りますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「認知症」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。