認知症は進行性の疾患であるため、摂食嚥下障害をはじめとする様々な症状の改善が見込めないこともあります。このようなとき、在宅医療を行う医師はご家族にどのように「納得」してもらい、どのようにして患者さんにとって「ベスト」といえる治療を選択しているのでしょうか。認知症に起因する摂食嚥下障害をご専門とする大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室准教授の野原幹司先生にお伺いしました。

「認知症が原因となる摂食嚥下障害」をご家族や介護士さんが知ることの意義

これまで、食事や飲水の際にむせてしまうなどの症状を呈する「摂食嚥下障害」の治療やリハビリは、主に脳卒中の回復期を対象にして行われてきたため、現在でも医療者や一般の方の多くが「摂食嚥下障害は訓練によって治せるもの」と考えています。

しかしながら、全ての摂食嚥下障害は訓練で治るという思い込みが強いと、在宅医療で脳卒中の慢性期や認知症に関わるご家族や介護士さん、セラピストさんは「なぜ訓練しても治らないのだろうか」と精神的に疲弊してしまうことがあります。

実際には、進行性の認知症に起因する機能障害の多くは、改善や回復を目指すものではありません。認知症に伴う手足の障害などが完全に治らないものであるのと同じように、食事や水分を摂り入れる機能も訓練で治すものではないと捉え、現在残っている機能を最大限に活かしながら、安全に食事や飲水ができるように、適切に水分にとろみをつけたり、ソフト食を提供したりしてフォローしていくべきものなのです。

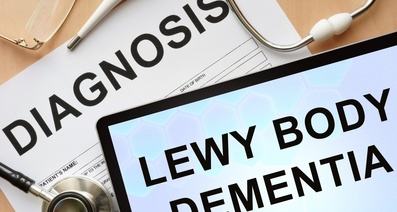

このことを知らないと、たとえば最も誤嚥のリスクが高いレビー小体型認知症の患者さんに対し、ご家族は「何を訓練させればよいのか」と悩んでしまわれます。認知症に起因する摂食嚥下障害が脳卒中の回復期における摂食嚥下障害とは違うものであること、治すものではなく上手く付き合っていく症状であることをお話しすることが、その症状を無理に改善しようとして疲れてしまうことを防ぎ、受け入れることに繋がるのです。

認知症と廃用症候群による摂食嚥下障害の見極めと治療

認知症が原因の摂食嚥下障害の多くは治らないといってしまうと、「では嚥下訓練は不要なのか、全く必要ないのか?」という疑問が生じてくるかと思います。

たとえば、レビー小体型認知症で寝たきり状態になっている患者さんの中には、廃用症候群の症状を呈している方もいらっしゃいます。

廃用症候群とは、長期の安静臥床が原因となって起こる様々な身体機能の低下を指し、この中には嚥下機能の低下も含まれます。こちらであれば、認知症に起因する摂食嚥下障害とは異なり、訓練で治せる見込みがあります。

ですから、私たち医師が行うことは、患者さんの摂食嚥下障害のうち何割程度が認知症によるもので何割程度が廃用症候群によるものなのかを見極め、その方にとってベストといえる医療を提供することです。

ご家族やセラピストさんにも、「約○割は廃用症候群によるものと考えられるため、その部分を改善するために頑張って訓練しましょう」とお伝えし、治る可能性がある部分については希望をもっていただけるようアプローチします。

また、摂食嚥下障害を来すと食べ物などが気管に入り誤嚥性肺炎を起こすリスクが上昇するため、先回りをして食事内容の工夫やワクチンの接種など、肺炎予防のための措置をとることもあります。

ご家族に納得していただくために必要な情報とは

患者さんやご家族は、病院を受診するときや在宅医療を利用する際、「治してください」という訴え方をされます。これは認知症患者さんのご家族に限らず、慢性疾患(完治しない疾患)の患者さんにも共通していえることであり、極めて普通の表現型であると考えます。

このようなとき、医師はしっかりとコミュニケーションをとり、「医学的なストーリー」を持たせて現在行っている治療がベストであること、治る病気とは異なる疾患であるということをご説明すると、ご家族の多くは「納得」されます。すると、決して患者さんのご病気を治したわけではありませんが、ご家族は少なからず「満足」されます。

つまり、表現型としては「治してほしい」と訴えられているものの、結果としては今の状況について「納得したい」というニーズをお持ちの方が多いということです。ですから私たちが行う認知症の在宅医療領域においては、患者さんのご家族にいかにして納得していただけるような説明を行うかが肝要となります。たとえば、レビー小体型認知症で摂食嚥下障害を呈している患者さんのご家族に、「今現在誤嚥をしているから禁食します」とお伝えするのは不十分です。

ご家族の納得や満足ために必要な「医学的なストーリー」を含む説明とは、(1)これまでの流れ、(2)今の症状、(3)今後の流れの3点が揃った筋の通った説明です。実際に私自身の臨床経験では、「今○○という症状が出ているので、おそらくこのタイプの認知症であり、△△という経過を辿ることが予想されます。これまでも○○や××といった症状があったのではありませんか。」といった流れを提示しながらご説明すると、納得され安心されるご家族が多いように感じます。

「できることは全て行う」という姿勢を医師とご家族で共有する

また、摂食嚥下障害の原因の約2割が廃用症候群で、約8割が認知症と考えられる場合は、その2割を改善するためにできる訓練は全て行います。摂食嚥下障害は薬剤に起因することもあるため、薬歴をみて薬剤の是正やポリファーマシーの改善にも取り組みます。

認知症に起因する摂食嚥下障害がある場合、完全によくなるということは残念ながらほとんどありません。しかし、考えられる原因のうち改善の見込みがあるものは何割程度あるか、また、その部分に対しできることには何があるかをお伝えし、それらを全て行うことで、症状が残ってしまうことへの理解を示してくださるご家族もいらっしゃいます。

在宅医療に携わる医療者に必要なこととは-摂食嚥下障害だけをみないこと

ご家族に対し、医学的なストーリーを持たせて現在の症状や治療をご説明するのと同様に、摂食嚥下障害だけに目を向けるのではなく、原因疾患から今後の経過までを見通しながら治療を行うことが大切です。アルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症の鑑別など、誤嚥の有無により原因疾患を推測できる認知症はありますが、実際にこれを行っている医療者はそう多くはありません。

原因疾患を臨床所見から推察し、ベストとワーストの経過を広い視野で考えながら治療法を選ぶことで、ケアの質は格段に上がるものと考えます。これが今後の医療者に求められるスキルといえるでしょう。

近年では在宅で摂食嚥下障害に関わる歯科医師も増加しています。これは私の考えですが、歯科医師も原因疾患を考え、主治医師とディスカッションできるような関係を構築することで、嚥下医療は大きく変わると考えています。

「医療連携」とは目標ではなく結果である-野原先生の考える今後の在宅医療の在り方

しばしば、望ましい在宅医療の在り方として「医療連携を目指す」という言葉を耳にしますが、これは目標に設定して達成を目指すものではないと考えます。というのも、患者さんを真摯にみていれば、他科と連携をしないという道はないはずだからです。たとえば、摂食嚥下障害のリスクとなる薬剤が出ていれば、投薬内容変更の依頼を出しますし、血液検査の結果も患者さんをみる医師であれば診療科に関わらず把握する必要があります。誤嚥の有無をみて原因疾患に疑問を抱いたときは、当然問い合わせる必要が生じます。このように医療とは「患者さんありき」のものであり、気づけば結果的に行っているものが医療連携であるというわけです。

しかし、実際には主治医師と密な医療連携を行えている歯科医師は多くはありません。ですから、まずは歯科を変えていくことが重要です。

私は以前、岡山県で在宅診療を行っていた経験があります。当初は主治医師に投薬内容や血液検査結果を問い合わせると「なぜ、歯科に投薬内容や検査結果が必要なんだ?」と疑問の念を抱かれてしまうこともありましたが、1年経った頃には問い合わせの意義に関する理解も浸透し、患者さんに関する情報を共有するという文化ができあがっていました。医療連携は目指すものではなく結果であると述べた理由はこのような経験に基づくものです。ケアの質の向上のためには、在宅医療に関わる全ての医療者と患者さんを取り巻くご家族など一般の方の意識の根本を変え、新たな文化を構築していかねばならないと考えます。

大阪大学 大学院歯学研究科 高次脳口腔機能学講座 顎口腔機能治療学教室 准教授

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

野原 幹司 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が28件あります

若年性認知症

本日脳神経外科にてMRI検査にて脳の萎縮を数値化したものより若年性認知症との診断を受けました。会社では鬱の悪化、大人の発達障害等考えられることを確認しました。その上での診断でした。今後、気をつけて行かなくてはいけないことはなんでしょうか。

認知症 怒りの対応の仕方について

義父の嫁です。 昨年末から体調を崩し、検査の結果様々な部位に病気が見つかり、治療、手術(肝細胞がん等)をしました。その結果、入院中にせん妄になり、術後1週間で退院させられ、自宅生活になりましたが、認知症が急に進み、家族は皆振り回されています。 特に困るのは、自分の身体に心配が出来ると、家族にあちらこちらの病院や薬屋さんに連れていけと言います。自分が気になった物が見つからないと、買い物にも連れて行けと言います。 何とか話をそらそうとしても、自分の欲求が満たされないと、癇癪を起こし、最後には自転車で出かける!と言い出します。 もちろんそんなことはさせられないので、どうしたものか?と悩んで、家族は疲弊しています。 今は脳神経内科を受診していますが、このままで良いのでしょうか?よろしくお願いします。

認知症について、

今年に入ってから時々 母が幻覚を見てるのか誰かがのぞいてるとか俺には見えない誰かと口喧嘩したりしています、これって認知症ですか?。 どうしたらいいのか解らずその時たまに喧嘩してしまいます。 ここ数年 俺と住んで居ますが家にひとりで居るのがいけないのでしょうか? 認知症の検査うけよかって言うとまだボケてない!! って言って受けようとしませんどしたらいいですか?

どんどん症状が悪化

認知症の症状がどんどん悪化していて心配です。治りますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「認知症」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。