糖尿病はインスリンが上手く作用せず、血液中にブドウ糖があふれて高血糖状態になる病気です。高血糖状態が長期間続くと、血管が傷ついてさまざまな合併症が生じて健康寿命を脅かします。しかし、適切な治療を続けることで合併症を最小限にとどめ、糖尿病のない方と変わらない人生を目指すことができます。

今回は金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学 教授 熊代 尚記先生に、糖尿病治療や研究の展望、診療にかける思いなどを伺いました。

糖尿病は合併症により健康寿命を脅かす病気

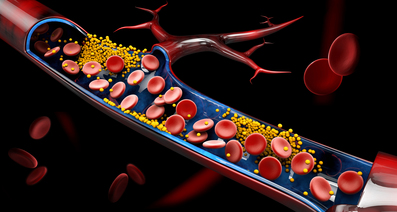

私たちが炭水化物を摂取すると、体内で消化されてブドウ糖になり、腸から吸収されます。血液中に入ったブドウ糖はインスリンというホルモンのはたらきによって、細胞の中に取り込まれエネルギーとして使われます。しかし、膵臓の機能が低下して十分な量のインスリンが分泌されなくなったり(インスリン分泌の低下)、あるいはインスリンが分泌されていても十分に効果を発揮できなかったりする(インスリン抵抗性の増大)と、血液中にブドウ糖があふれて血糖値が高い(高血糖)状態になります。これが2型糖尿病です。

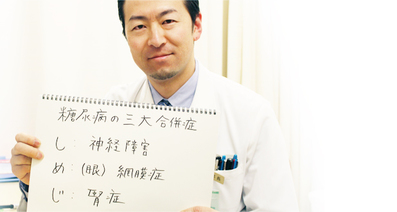

2型糖尿病では、喉が渇く、水をよく飲む、尿の回数が増えるなどの症状がみられることもありますが、まったく自覚症状がないまま健康診断などで初めて指摘される方もいます。高血糖状態が長い間続くと、血管が傷ついて網膜症や腎症、神経障害といったさまざまな合併症が生じるほか、動脈硬化が進行することで、脳梗塞や狭心症、心筋梗塞などのリスクが増加します。このように糖尿病はさまざまな合併症を引き起こすことによって健康寿命*を脅かす病気です。2016年の国民健康・栄養調査によれば、日本では糖尿病が強く疑われる方(有病者)と糖尿病の可能性を否定できない方(予備群)は合わせて約2,000万人といわれており、全ての方にとって身近な病気といえるでしょう。

* 健康寿命:健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間

治療の目標は生活の質を保ち寿命を全うできるようにすること

かつては糖尿病の方はそうでない方と比較して平均寿命が短いとの報告もありましたが、近年では治療の進歩によりその差はほぼ遜色のないものになっています。高血糖による合併症を防ぎ、糖尿病のない方と変わらない生活の質を保ち寿命を全うできるように、治療を受けることが大切です。2型糖尿病の治療は、ライフスタイルの行動変容(食事療法、運動療法)と必要に応じて薬物療法を組み合わせて行います。

食事療法

食事療法では、年齢によって目標とするBMIが異なります。65歳未満の場合はBMI 22、65歳以上の場合はBMI 22~25の間で患者さんに合った数値を目標とし、摂取エネルギー量を設定します。また、糖尿病性腎症がある場合には、たんぱく質や食塩の制限が必要になります。

運動療法

運動療法の場合は、まず運動が禁忌でないか必ず確認します。たとえば、糖尿病網膜症を合併していると、重症度によっては筋力トレーニングのように呼吸を止めていきむような活動は行ってはいけない場合があります。

運動が禁忌でない場合は、週3回以上1日1万歩程度歩くことが理想です。それが難しい場合には、たとえば30分に1回立つなどわずかでも運動量を増やすことが推奨されています。

薬物療法

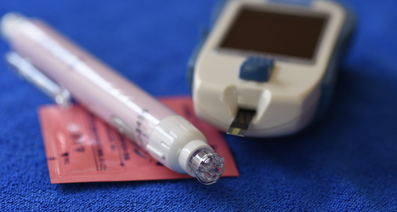

食事と運動の見直しを2~3か月継続しても目標の血糖値に至らない場合は、薬物療法を開始します。薬物療法は作用が異なる薬を使い分けて行います。インスリンの分泌量が減ることで血糖値が上がっている場合にはインスリンの分泌を促す薬を、インスリンは正常に分泌されているものの効きにくくなっている場合にはインスリンを効きやすくする薬を用います。血糖値が十分にコントロールできない場合やケトアシドーシス*という合併症が起こった場合などはインスリンの投与が必要です。

使用する薬によっては便秘気味になることがあります。たかが便秘と思う方もいるかもしれませんが、日常的に続くと生活の質が低下するため、水分を多めにとる、食事で腸内環境を改善する、必要に応じて便秘薬を使うなどの対策が大切です。もし便秘に困っている方がいたら、主治医に相談してみてください。

*ケトアシドーシス:インスリンが不足した状態で脂肪の分解が進み、血液中の“ケトン体”という物質が著しく多くなって血液が酸性に傾いた状態。

「病気をよくしたい」という思いは患者さんと同じ

治療方針を決める際には、患者さんの立場に立って考えることを大切にしています。治療の選択にあたっては、患者さんの年齢や性別、合併症、経済状況や生活環境など、あらゆる観点を考慮します。そのため、結果的に提案したプランが同じであっても、患者さんが1,000万人いれば1,000万通りの、2,000万人いれば2,000万通りの治療があると思っています。

病気や生き方に対する考え方は千差万別のため、患者さんやご家族と丁寧に対話を積み重ねていくことも重要です。私はいつも「あなたの病気をよくしたいと思っている」と伝えられるように心がけています。私に限らず医師はこれまでの経験もふまえて患者さんやご家族の力になりたいと考えています。まずは患者さんの考えにしっかりと耳を傾けるようにしていますが、医学的な検討を重ねた結果、必ずしも患者さんの意思や希望に沿わない提案をすることもあります。そのような場合も、どのような背景や意図でそのような提案をしているのか、医師の言葉に耳を傾けていただけるとよいと思います。

糖尿病でも困らない未来を目指した研究の取り組み

2型糖尿病の治療は「人間らしさとの戦いである」とも感じます。治療では食事や運動など生活習慣の見直しが必要になりますが、美味しいものや好きなものがあれば食べたくなるのは自然なことです。将来的には、たとえ肥満であっても、糖尿病にならないあるいは糖尿病になっても合併症が生じない治療ができるようになればよいと思っています。

だからこそ、私は“脂肪との共存”を目指した研究を行っています。一般的には、肝臓に過剰に脂肪が蓄積した脂肪肝の状態になると、インスリン抵抗性が増大します。現在の治療では脂肪肝を予防したり改善したりするためには、生活習慣の見直しを行いますが、中には脂肪肝であってもインスリン感受性が良好な方もいます。そのような方にはどのような特徴があるのか、遺伝子解析などの手法を用いて検討を続けています。

地域の先生方と協力して一人ひとりの患者さんを診る

当院は、血糖コントロールが上手くいかないなどの課題を抱えた患者さんを地域のクリニックなどから受け入れています。薬の調整など治療の見直しを行い、ある程度今後の治療方針が立った段階で、また地域のクリニックに通っていただくという流れがよいと考えています。このような循環を作るためには、地域の先生方に当院の目指す地域連携のあり方を積極的にお伝えしていく必要があります。そのために、“河北地区 糖尿病発症・重症化予防ネットワーク協議会”を設立し、年に1~2回ほど地域の先生方と話し合える懇話会を開催しています。

熊代先生からのメッセージ

社会における糖尿病の知識不足や誤ったイメージが拡散されることで、患者さんは糖尿病であることを周囲に隠さなければと思い、それにより適切な治療を受ける機会を逃してしまうことがあります。現在、日本糖尿病学会と日本糖尿病協会は合同で、糖尿病に対するスティグマ(社会的偏見による差別)を解消するための活動に取り組んでいます。その一環で、病名を糖尿病から“ダイアベティス”(Diabetes)に変更することについても議論されています。

今後、私自身が進めている“脂肪との共存”の研究を含め、医学・医療の進歩によって、糖尿病であっても合併症を発症せず寿命に影響を及ぼさない時代が来ることを願っています。いずれ糖尿病であることをためらいなく話題にでき、「糖尿病なんて大したことないよね」と話せるような社会になるとよいと思っています。糖尿病と診断された方も主治医の先生とよく話し合いながら、希望をもって今できる治療に向き合いながら日々を充実させてください。

金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学 教授・講座主任

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

「糖尿病」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が41件あります

境界型糖尿病から糖尿病への移行

今年の2月に出産しましたが、妊娠期間中は妊娠糖尿病でした。 3月の検診では血糖値の問題もなく、普段通りの食事にして良いと言われましたが6月に自ら負荷試験を希望し、その時に境界型糖尿病と言われました。 空腹時血糖値が89で、二時間後が173程でした。 先生には、体重の減量で変わってくると思うと言われ、言われた目標体重まで落とし、現在も維持しています。 そして先月に随時血糖値を測りに行くと、102でヘモグロビンA1cは5.1で正常範囲でした。 (普段は空腹時80代なので少し高め) そして昨日、検査をする機会があり、空腹時血糖を測りました。 その時、負荷試験をするつもりで病院へ行ったのですが空きがないと言われたので空腹のまま11時ごろに採血しましたが、117もあり、立派な境界型糖尿病ですと言われました。 ヘモグロビンA1cの値はまた結果が出ないと言われたのですが、たしかに先月の随時血糖値の102の時から調子に乗ってしまい特に気にせず高カロリーなものなどを毎日食べていました。 先月の検査から1ヶ月も経っていないのですが、明日負荷試験の予約をしました。 空腹時117ということはもう糖尿病に移行してる可能性は高いでしょうか? 先月は正常範囲だったのに食生活の乱れでこんなに早く糖尿病になるのでしょうか。 自分が悪いのですが、まだ20代なのにそう考えると不安で悲しくて先が見えません。

先月血液検査を受けて

今日結果を聞きにいくと糖尿病と言われました。血糖値は高くありませんがHb〜の数値が6.6だったので薬を処方されました。飲んだあとふらつくかもしれないのでブドウ糖をもらったのですが、その数値で薬を飲まないといけないのでしょうか?運動と食事療法で何とかならないものなんでしょうか?飲み始めたら一生飲まないといけないと言われました。出来ることなら薬は飲みたくありません。やっぱり服薬は必要なのでしょうか…

糖尿病 朝のはきけ

ひと月程前から朝起きた時吐き気に悩まされるようになりました。日中は比較的元気なのですが寝ていると顔などむくんでしまい頻尿でもある為よく眠れません お医者様よりお薬は毎月頂いてますが、血糖値を下げるように言われるのみなので取り急ぎ朝のはきけについて助言をお願いします。

糖尿病は治りますか?

3年前に足のやけどで入院、糖尿病と診断され、左足の指切断となりました。10ヶ月前にまた高熱で入院し、右足の指切断となりました。 なんとか仕事に復帰してがんばっていますが、ここまで進行した糖尿病が回復に向かうことはあるのでしょうか? 本人は治したいと思いながらも、なかなかタバコがやめられません。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「糖尿病」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。