概要

1型糖尿病とは、インスリンを分泌する膵臓のβ(ベータ)細胞が壊れ、インスリンが適切に分泌されなくなることで高血糖状態になる病気です。

糖尿病には大きく分けて1型と2型がありますが、1型は主に自己免疫の異常によるβ細胞の破壊によって生じるもので、生活習慣などによって生じる2型とは原因が異なります。発症者は子どもに多く、思春期にピークを迎えるものの、大人になってから発症することもあります。

インスリンは血糖値(血液中を流れるブドウ糖の濃度)を一定に保つはたらきを持ち、血糖値が上昇すると膵臓のβ細胞から分泌されます。インスリンのはたらきによってブドウ糖が全身の細胞に取り込まれ、エネルギー源として利用されます。

インスリンが分泌されなくなるとブドウ糖をエネルギー源として使えなくなり、その結果、常に血糖値が高い状態になります。高度にインスリンが不足すると生命に関わるため、継続的にインスリンを補充する治療が必要となります。

1型糖尿病の治療はインスリン療法が中心ですが、通常のインスリン療法で治療が困難な場合は移植手術が適応となる場合があります。

種類

1型糖尿病には、病気の進行速度に応じて“急性発症”“緩徐進行”“劇症”の3つのタイプがあります。

急性発症1型糖尿病

1型糖尿病の中でもっとも頻度が高いタイプです。β細胞の破壊から数週間から数か月で症状が現れ、インスリン依存状態(インスリンがほとんど出なくなり、生きていくためにインスリンの補充が必要な状態)となります。

緩徐進行1型糖尿病

半年から数年かけてインスリンの分泌低下がゆっくりと進行します。2型糖尿病と経過が似ていることなどから、発症初期には2型糖尿病と診断される場合もあります。

このタイプではすぐにインスリン依存状態にはなりませんが、インスリン療法などの適切な薬物療法で糖尿病の進行を遅らせることが期待されるため、早期診断・早期治療が望まれます。

劇症1型糖尿病

もっとも急激に発症し、数日間でβ細胞のほぼ全てが破壊されてインスリン依存状態になるタイプです。糖尿病の症状出現後1週間前後以内に血中のケトン体が増加するケトーシスやケトアシドーシス*になり、生命の危機に陥ることもあるため、速やかなインスリン療法が必要です。

*ケトアシドーシス:血液中のケトン体が著しく増えることで血液が酸性に傾き、吐き気や嘔吐、腹痛、意識障害などを引き起こす可能性がある。

原因

インスリンを分泌する膵臓のβ細胞が破壊される原因には、主に自己免疫の異常が関わっていると考えられています。

自己免疫とは、細菌やウイルスなどの外敵から体を守るための防御システムで、何らかの原因によって免疫に異常が生じると、正常な自分の細胞を攻撃します。β細胞も例外ではなく、免疫異常によりβ細胞が破壊されることでインスリンの分泌が低下します。

なお、1型糖尿病は通常は遺伝しませんが、1型糖尿病の発症しやすさに関わる遺伝子としてHLA遺伝子、インスリン遺伝子、PTPN22遺伝子、CTLA4遺伝子などが報告されています。

症状

1型糖尿病の典型的な症状は、口渇、多飲、多尿、体重減少です。

インスリンの分泌が低下し血糖値が上昇すると、尿中にブドウ糖が大量に排出されることで尿量が増加(多尿)し、脱水になります。その結果、喉の渇き(口渇)、大量飲水(多飲)の症状が現れます。

インスリンはブドウ糖を細胞内に取り込んでエネルギー源として利用するはたらきがあります。インスリンが不足するとブドウ糖をエネルギー源として利用できなくなるため、代わりのエネルギー源として脂肪が分解されることで体重が減少します。

なお、劇症1型糖尿病はウイルス感染をきっかけに発症することが多く、この場合には口渇、多飲、多尿の症状よりも先に、発熱や喉の痛み、腹痛、悪心、嘔吐などの感染症状が現れます。

インスリンがまったく分泌されなくなると、脂肪が分解されることでケトン体が大量に作られます。血中のケトン体が増加するとケトーシスやケトアシドーシスに陥り、生命に関わります。

検査・診断

1型糖尿病の診断は、症状の確認と血液検査で行います。

まず、問診で口渇や多飲、多尿、体重減少などの高血糖症状が現れていないかを確認するとともに、糖尿病の家族歴やこれまでにかかったほかの病気などが確認されます。

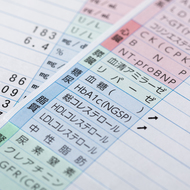

血液検査では、血糖値やHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)など高血糖状態を評価する検査項目のほか、抗GAD抗体や血中インスリン濃度、ケトン体が測定されます。抗GAD抗体は1型糖尿病に特徴的なβ細胞の破壊を示唆する自己抗体で、1型糖尿病では多くの場合陽性となります。血中インスリン濃度は、インスリンの分泌低下の程度を調べる目的で測定されます。また、ケトーシスやケトアシドーシスを合併していないかを確認するため、血液検査(または尿検査)でケトン体の値を調べることもあります。

治療

1型糖尿病の治療は、適切なインスリン投与が基本になります。食事や運動は血糖値に大きく影響を与える因子であるため、食事の取り方や運動量にも注意が必要です。そのほかの治療法として、通常のインスリン療法では治療が困難な例において移植手術が検討されることもあります。

インスリン療法

1型糖尿病においては、血糖値を適切に管理するために多くのケースで1日複数回のインスリン投与が必要となります。

そのため、インスリン療法では患者自身がインスリン製剤を継続的に投与(自己注射)して血糖を管理することが求められます。インスリン製剤を投与する方法として、“頻回インスリン注射療法”と“持続皮下インスリン注入療法”があります。

頻回インスリン注射療法は、一般的にペン型の専用注射器を用いて1日に複数回インスリン注射を行う方法です。インスリンは極細の注射針を用いて腹部、太もも、上腕、臀部(お尻)に注射(皮下注射)します。インスリン注射の投与量はダイヤルで細かく設定でき、投与前の血糖値や食事量を目安に調整します。最近では自宅で手軽に血糖値を測定できる機器が普及しており、特に血糖変動の大きい1型糖尿病患者には、連続して血糖値を測定することのできる持続血糖モニター(CGM)が有用です。

持続皮下インスリン注入療法は、携帯型のインスリンポンプを使用して皮下に留置したカニューレ(細い管)からインスリンを持続的に注入する方法です。インスリンの注入量や注入速度を細かく調整できるため、頻回インスリン注射療法で血糖コントロールが困難な人や低血糖を頻発する人、食事や勤務時間が不規則な人、妊娠中あるいは妊娠の予定がある人などに向いています。また、現在のインスリンポンプではCGMと連動して自動的にインスリン投与量を調整する機器も登場しています。

膵臓・膵島移植手術

頻回インスリン療法や持続皮下インスリン注入療法を用いても血糖変動が大きい場合は、膵臓移植や膵島移植の適応となる場合があります。いずれも臓器提供者(ドナー)が必要であることや、移植を受けた後は拒絶反応を抑えるために免疫抑制薬を服用し続ける必要がありますが、血糖値の安定化や糖尿病の根治を目指せる治療法です。

膵臓移植は全身麻酔で行い、ドナーから提供された膵臓を下腹部に移植します。移植した膵臓が正常に機能すれば、1回の移植手術でインスリン療法を必要としない状態になれる可能性がありますが、全身麻酔による手術を必要とするため患者の身体的負担が大きいという課題があります。

膵島移植では、ドナーの膵臓から膵島*のみを分離した後、患者に局所麻酔をして門脈**にカテーテルを入れ、膵島を点滴で注入します。注入された膵島が患者の肝臓で機能すると、血糖値に反応してインスリンを分泌するようになります。インスリン療法から離脱するためには複数回の移植が必要となることが多いものの、局所麻酔で行う治療であるため、膵臓移植と比べて患者にかかる身体的負担が軽減できるメリットがあります。

*膵島:膵臓内のインスリンを分泌して血糖を調節する組織(β細胞を含む)。

**門脈:胃や小腸、大腸などの消化管や臓器を流れた血液が肝臓に入っていく静脈。

「1型糖尿病」に関する

最新情報を受け取ることができます

処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください

「1型糖尿病」に関連する記事

国立国際医療研究センター病院における膵島移植に関する取り組み国立国際医療センター 膵島移植診療科 診...霜田 雅之 先生

国立国際医療研究センター病院における膵島移植に関する取り組み国立国際医療センター 膵島移植診療科 診...霜田 雅之 先生 重症低血糖をきたす1型糖尿病に対する膵島移植とは? 治療の流れや効果、注意点などを解説国立国際医療センター 膵島移植診療科 診...霜田 雅之 先生

重症低血糖をきたす1型糖尿病に対する膵島移植とは? 治療の流れや効果、注意点などを解説国立国際医療センター 膵島移植診療科 診...霜田 雅之 先生 大人の1型糖尿病——病気をコントロールしながら生活するために国立国際医療センター 糖尿病内分泌代謝科 医師小谷 紀子 先生

大人の1型糖尿病——病気をコントロールしながら生活するために国立国際医療センター 糖尿病内分泌代謝科 医師小谷 紀子 先生 1型糖尿病の治療——インスリン治療の進歩と新しい治療法の発展国立国際医療センター 糖尿病内分泌代謝科 医師小谷 紀子 先生

1型糖尿病の治療——インスリン治療の進歩と新しい治療法の発展国立国際医療センター 糖尿病内分泌代謝科 医師小谷 紀子 先生 1型糖尿病の分類・特徴・症状——インスリンがほとんど分泌されない病気国立国際医療センター 糖尿病内分泌代謝科 医師小谷 紀子 先生

1型糖尿病の分類・特徴・症状——インスリンがほとんど分泌されない病気国立国際医療センター 糖尿病内分泌代謝科 医師小谷 紀子 先生