糖尿病には、若年発症することも多い1型糖尿病と、生活習慣などが主な原因となる2型糖尿病があります。このうち自己免疫により“膵島”が破壊される1型糖尿病は、予防が難しく、適切なインスリン補充療法によっても血糖コントロールが困難なこともあるため、新たな治療法の登場が待たれています。

京都大学医学部附属病院 肝胆膵・移植外科助教の穴澤 貴行先生は、このような患者さんの声に応えるべく、「膵島移植」の臨床研究を先頭に立って進めておられます。膵島移植は2020年4月に保険収載され、今後はより多くの1型糖尿病患者さんが受けられるようになりそうです。膵島移植とはどのような治療法か、また膵臓移植とはどのような違いがあるのか、穴澤先生にご解説いただきました。

膵島(ランゲルハンス島)の役割と1型糖尿病の関係

膵島とはインスリンを作る細胞をもつ内分泌組織

膵臓は、5つの細胞と血管から成る内分泌組織“ランゲルハンス島”と、外分泌腺により構成されています。このランゲルハンス島の別名が、本記事で取り扱う「膵島」です。

血糖値をコントロールするインスリンは膵島のβ細胞で産生されており、自己免疫によってβ細胞の大部分が破壊されてしまう病気を「1型糖尿病」といいます

1型糖尿病の治療の基本は注射などによるインスリン補充療法

膵島のβ細胞が破壊されると、自身の体内でインスリンを作ることはできなくなります。そのため、1型糖尿病の患者さんは生涯にわたりインスリン補充療法を続けながら、日常生活を送ることとなります。

しかし、1型糖尿病の症例の中には、糖尿病専門医による治療努力によっても血糖コントロールが難しく、糖尿病合併症などが危惧される例も存在します。

このような場合は、膵臓移植や、膵島移植の適応となります。京都大学でも臨床研究を行っている膵島移植とはどのような治療法か、次項以降で詳しく解説していきます。

膵臓移植と膵島移植の違い

膵臓移植と膵島移植は、法律など制度上の区分も手術手技も大きく異なります。

膵臓移植は臓器移植法に則って行われる“臓器移植”の1つですが、膵島移植は臓器移植法の対象とはなっていないため、“組織移植”に分類されます。このようなカテゴリー上の違いがあるため、膵島移植は日本組織移植学会のガイドラインに従って実施されています。また、2014年から施行されている再生医療等安全性確保法により第1種再生医療等として扱われています。

また、具体的な手術法は後述しますが、膵臓移植は臓器そのものを移植する大掛かりな手術であるのに対し、膵島移植は約2ccの組織のみをカテーテルを介して移植する低侵襲手術という違いがあります。

前者は全身麻酔を使用する必要がありますが、後者は局所麻酔下で行うことができ、傷の程度や回復にかかる時間など患者さんにかかる負担も小さなものとなります。

膵島移植の歴史と現状

2000年以降、世界中で膵島移植が始まる

膵島が破壊されることにより内因性のインスリンが著しく低下する1型糖尿病の患者さんが本当に必要としているものは、膵臓の中でもインスリンを産生・分泌して血糖をコントロールする膵島のみといえます。

そのため、膵臓ではなく膵島のみを移植するというアイデアはすでに1970年代から提唱されており、世界で治療開発が進められてきました。

しかし、芳しい治療成績の報告は長期間得られず、実際に世界で膵島移植の臨床応用が広がったのは21世紀に入ってからのことです。

きっかけとなったのは、2000年に医学雑誌『New England Journal of Medicine』に掲載されたShapiroらの報告です。

この報告は、「エドモントンプロトコール」という方法による膵島移植によって、1型糖尿病患者が良好な割合でインスリン療法から離脱できたというものです。

エドモントンプロトコールとは、カナダのエドモントンに位置するアルバータ大学が開発した方法で、脳死ドナーから新鮮膵島を複数回移植し、ステロイドを使わない免疫抑制方法用いる手順を指します。副作用の強いステロイド剤を使用せず拒絶反応を抑えられるため、報告後世界中で用いられるようになりました。

京都大学で日本において1例目の膵島移植が行われた

2000年の報告を機に、日本でも膵島移植が始まりました。2004年、京都大学において国内1例目の膵島移植が施行され、翌2005年には唯一1回のみですが生体膵島移植も行われました。生体膵島移植を1回のみとした経緯は記事2『「膵島移植」の生着率を向上させるには?膵臓移植との1型糖尿病治療効果の違い』に記します。

膵島移植の具体的な治療方法とメリット

安全性が高く、患者さんの身体的負担が少ない

膵島移植とは、ドナーの膵臓から酵素を用いて膵島を分離し、患者さんの肝臓内に移植する治療法です。具体的には、皮膚を通してカテーテルを肝臓の門脈内に挿入し、30分ほどかけて膵島細胞を点滴のような形式で投与移植します。

これら一連の手技は局所麻酔下で行われ、カテーテルを挿入するために作る傷口もごく小さなもので済むため、患者さんの身体的負担は膵臓移植に比べ格段に少ないものとなります。

なお、さまざまな研究が行われた結果、現時点では膵島を移植する場所は、肝臓がもっともよいとされています。

膵島移植の合併症やリスクは極めて少ない

膵島移植に伴う合併症には「出血」がありますが、日本では1例目の膵島移植を除き、10年以上危険な出血は起こっておらず、非常に安全性の高い手術であるといえます。

膵島移植にかかる時間は1時間~1時間半と短い

患者さんが入室してから治療終了までにかかる時間は、1時間から1時間半ほどです。具体的な工程は、まずカテーテルを挿入し門脈に留置するまでに約30分、実際の膵島移植に約30分、そして術後の止血処置などに約30分となっています。これは、一般的に行われている血管造影検査(カテーテルを用いた検査)とほとんど変わりありません。

術後は半日ほど安静にしていただく必要がありますが、その後はご自身で動くことができるため、患者さんにとっては負担の少ない治療といえます。

ただし、膵島を分離する作業には半日ほどかかりますし、ドナーから膵臓を摘出する手術もありますので、医療者が1回の膵島移植のために費やす時間は丸1日以上かかります。

膵島移植は繰り返し施行できる

インスリン離脱状態を目指すには2回ほど受ける必要がある

膵島移植は低侵襲手術であるため、2回、3回と繰り返し行うことが可能です。

肝臓や腎臓など、臓器の移植手術を複数回受けることは、患者さんの心身や生活にとって非常に大きな負担となるため、これは膵島移植ならではの大きなメリットであるといえます。

なお、インスリン療法を離脱できる状態にまで改善させるためには、現時点では膵島移植を2回程度行うことが望ましいと考えられています。

膵島移植後1週間程度で退院も可能

これまでは1か月が必要、短縮の理由は

保険収載される以前、日本では膵島移植は厚生労働省の定める「先進医療B」という枠組みの中で行われていました。そのため、副作用がみられないかなど、細やかな検査やフォローアップを入院管理下で行う必要があり、必然的に入院期間は長くなってしまいました。

肝臓に生着した膵島からはすぐにインスリンが産生・分泌されるわけではなく、通常は1~2週間かかり、その後は外部からのインスリン投与量を徐々に減らしていくこととなります。

つまり、手術自体は低侵襲でも、その後のインスリン投与量の調整や血糖コントロールには時間がかかるというわけです。

京都大学では、患者さんの体にストレスをかけないよう、膵島の移植直後にはしっかりとインスリン製剤を投与して膵島を休ませることを重視しているため、術後の血糖値のコントロールも特に時間をかけて丁寧に行っています。このため、入院期間は1か月ほどとなっていたのです。

保険収載で膵島移植が先進医療の枠組みから外れ、一般医療として行われるので、今後は入院期間は1~2週間と短くすることが可能になります。

インスリン投与量の調整は外来診療でもできるため、通院できる方(近郊にお住まいの方)の入院期間はこれより短くなります。

海外ではあらゆる入院治療において、日本よりも在院日数が短くなる傾向があり、膵島移植の場合は術後1週間以内で退院となるケースも多々みられます。

京都大学医学部附属病院 肝胆膵・移植外科 助教

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が10件あります

いびき対策として、どのような施術があるのか

いびきがうるさく、睡眠時無呼吸ことなっていることを指摘されました。 いびきを小さくしたいのですが、どのような施術があり、特徴があるのでしょうか。 できれば、一度の施術で終えられるようなものがよく、かつ、保険が使えると助かります。 よろしくお願いいたします。

2型糖尿病

今年の夏、糖尿病の診断をうけました。つい、この間までは常に空腹感で悩んでましたが(それが糖尿病の悪化とは知らずに)、2日くらい前からそれは落ち着いてきて、少しずつ普通に食事も取れるようにはなってきました。 たまに、胃もたれのようなものを感じます。 先日、胃腸炎にもかかったので、病院で処方していただいた薬は夜だけ飲んでます。高血圧もあります。 少し様子見た方が良いですか?

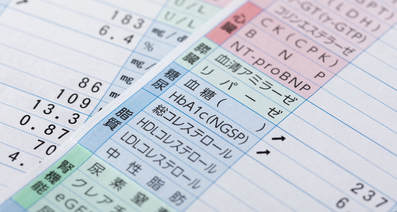

先月血液検査を受けて

今日結果を聞きにいくと糖尿病と言われました。血糖値は高くありませんがHb〜の数値が6.6だったので薬を処方されました。飲んだあとふらつくかもしれないのでブドウ糖をもらったのですが、その数値で薬を飲まないといけないのでしょうか?運動と食事療法で何とかならないものなんでしょうか?飲み始めたら一生飲まないといけないと言われました。出来ることなら薬は飲みたくありません。やっぱり服薬は必要なのでしょうか…

喉が痛くてインフルのようにだるく体が痛い

2日前から喉が少し痛くなり、うがいとご飯を食べたらマシにはなるけど時間が経つとまた痛いです。熱は36.4〜37.2と測る時間によって異なります。また、首の後ろあたり、背中、関節が痛くて体が重たい気がします。 1型の糖尿病でこの前の検診ではHbA1cが6.8%でした。 考えられる状態、対処法を知りたいです。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「1型糖尿病」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。