2型糖尿病の治療の中心は薬の内服であるのに対して、1型糖尿病の治療はインスリン注射による血糖コントロールが中心になっています。今回は1型糖尿病の具体的な検査項目と治療方法について、大阪市立大学医学部附属病院小児科新生児科講師である川村智行先生にお伺いしました。

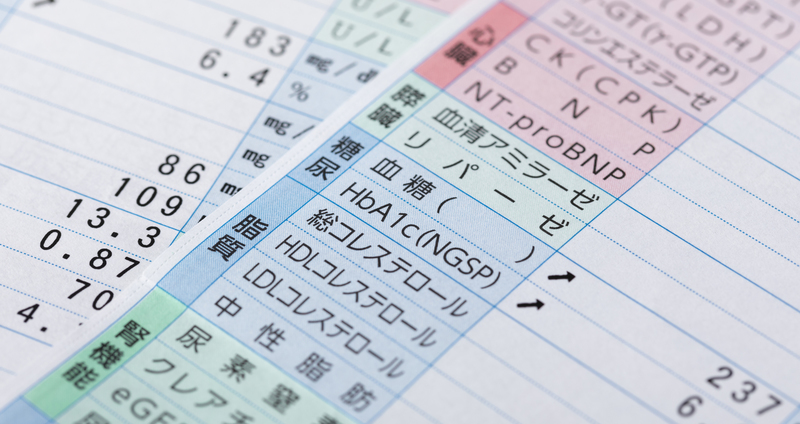

1型糖尿病の検査は採血が中心となる

糖尿病の検査は基本的に採血によって行います。そして、主に血糖値・HbA1C(ヘモグロビンエーワンシー)・Cペプチドの3項目を測定します。

糖尿病の診断は、主に血糖値で行います。1型糖尿病の場合はインスリン不足のため著名な高血糖で見つかることが多く、それだけで糖尿病の診断がつくことが多いのです。糖尿病を疑う段階では、糖負荷試験といって、甘いブドウ糖の入った飲み物を飲んで血糖値の変化を調べることがあります。

HbA1cとは、血中のヘモグロビン(Hb)とブドウ糖が結合した状態を指します。ヘモグロビンは血管内のブドウ糖が多いほど糖と結合するために、糖尿病になるとHbA1Cが増加するので、糖尿病の指標の1つになります。ただし、HbA1Cはその場で測った血糖値とは異なり、1~2ヶ月前の血糖値の指標です。

Cペプチドとはインスリンができる前段階の物質が分解されるときに生じる物質であり、Cペプチドを測定することで、血中のインスリン分泌機能がどの程度働いているかを診断することができます。1型糖尿病ではインスリン分泌機能が低下しているため、こちらも重要な目安になります。

また、糖尿病が見つかった時点で、糖尿病の合併症としての網膜症の検査も受ける必要があります。

※これらの検査を行っても糖尿病の基準に満たない場合は、再度1ヶ月以内に採血検査を受け、再検査で基準を満たした場合には、糖尿病と診断されます。

1型糖尿病はインスリン注射が不可欠となる

1型糖尿病は体内のインスリンをつくる細胞が破壊されてしまっている状態であるため、1型糖尿病と診断された場合、必ずインスリン療法を行う必要があります。1型糖尿病の患者さんにとって、インスリンは命をつなぐ薬です。そして、生涯にわたってインスリン療法を継続していかなければなりません。ただ、それは同時にインスリンによる血糖コントロールさえうまくできていれば、普通の生活を送ることができるということでもあります。

インスリン注射の種類

インスリン注射は1921年から投与が開始されましたが、現在では注射の種類も増え、薬の使いわけが必要になってきました。現在日本で使われているインスリン注射は作用時間によって超速効型・速効型・持続型の3タイプに分かれています。また持続型はさらに中間型と持続型溶解の2種類があります。それぞれ以下のような特徴があります。

速効型速く効くタイプのインスリン。食後のインスリン分泌を補充するために食前30分前に投与する。

超速効型速効型よりも速いタイプ。食直前に追加して補充するために用いられる。食直後でも速効型と同程度の血糖値を下げる効果があるため、小児には使いやすい。

持続型中間型インスリン基礎分泌を補充するために用いられる。夜間に肝臓から作られる糖を抑制するため、朝と就寝前など2回注射することが多い。

持続型溶解

間型よりも効果が一定しやすく、基礎インスリン分泌を補充するためにまずは持続型溶解を使用することが多い。使用時間に決まりはないが、一定の時刻に合わせて使用する必要がある。

また、インスリン製剤は形も様々なタイプが出ていますが、大きくキット製剤・カートリッジ製剤・バイアルの3つのタイプに分けられます。現在最もよく使われているのは、カートリッジ製剤というタイプです。カートリッジ製剤は中身のインスリンがなくなるとカートリッジを取り換えて使用することができます。

キット製剤はあらかじめ注入器にインスリンがセットされている使い捨てタイプになります。

インスリン注射の方法

正常な方であれば、1日のインスリン分泌量は約20~30単位です(成人の場合)。このうち約半分は常時分泌されている基礎分泌で、もう半分は食事後に分泌されています。1型糖尿病の患者さんは、この正常の分泌パターンに近い形でインスリンを体内に補充し、血糖コントロールをすることを目指して注射を行います。具体的には以下のような方法がとられています。

1.頻回注射による方法

血糖値の測定結果に応じて、食前血糖が100~130、就寝時120~150になるようにインスリン量を調整していきます。この方法に慣れてくると、食事量に応じてインスリンをコントロールすることも可能になります。

2.二相性インスリン2回注射の方法

頻回注射が最も通常分泌に近いパターンではありますが、保護者の方が注射を打たなければならないほど患者さんが小さな場合や、昼間は注射できないなどの理由で頻回注射が難しい場合には、速効型と持続型を使用する方法があります。ただ、この方法は食事と食事の間に低血糖が生じやすく、昼食後高血糖にもなりやすいため注意が必要です。

インスリン注射の際注意すべき点。注射部位や副作用の危険性は?

インスリン注射は皮下注射(皮膚と筋肉の層のあいだである皮下組織に注射をする)であり、血液や筋肉内への注射ではないので、基本的にはどの部分に打っても問題ありません。上腕、お腹、太もも、お尻などの皮下脂肪の十分ある場所に注射することが一般的です。ただ同じ場所に繰り返して注射していると吸収が不安定にあるので、色々な場所に打つように意識しましょう。

また、インスリンの重篤な副作用として、低血糖症状というものがあります。低血糖とは、血中のブドウ糖濃度が55mg/dL以下になった状態です。低血糖になると、空腹感・冷や汗・動悸・ふるえ・全身倦怠感といった症状があらわれます。このような際には、早急に糖分を摂取することが必要です。ブドウ糖の飴やジュースなど、素早く糖分を補給できる食品を携帯しておき、緊急時でもすぐに糖を摂取できるようにしておきます。

また、インスリン注射は必ず冷蔵庫に保存しましょう。冷凍してしまうと効き目がなくなる可能性があります。反対に、直射日光や高い温度でも効果が薄れてしまいます。

インスリンポンプ療法とは?

インスリンポンプとは携帯型のインスリン注入ポンプを用いて、インスリンを皮下に持続的に注入する治療方法です。現在日本ではキット製剤によるインスリンコントロールが治療の中心となっていますが、コントロールが難しく、持続できないために血糖コントロールができていない方もいらっしゃいます。

インスリンポンプを用いると、ボタンを押すだけでインスリンを注入することができるため、インスリン投与量も細かく調整することが可能です。食事や運動も自由に行えるようになることから患者さんの生活の自由度も高まり、患者さんにとってよりよい血糖コントロールが可能になると期待されています。さらに2015年2月からは持続的に血糖値を測定してくれる「持続糖モニタリング付きポンプ」の発売が開始され、血糖コントロールがさらに簡単になりました。

インスリンポンプは、まだ日本では十分普及していません。その理由のひとつとして、自己負担費用が高くなることが挙げられています。通常、糖尿病治療には月1万円程度の費用がかかりますが、インスリンポンプ療法はこれにさらに7500円/月、持続糖モニタリング付きポンプでは、20000円/月と自己負担が大きくなってしまうのです。ただし、今後インスリンポンプ療法が普及することで負担額は減っていくかもしれません。

大阪市立大学医学部附属病院 小児科新生児科講師

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

川村 智行 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が10件あります

いびき対策として、どのような施術があるのか

いびきがうるさく、睡眠時無呼吸ことなっていることを指摘されました。 いびきを小さくしたいのですが、どのような施術があり、特徴があるのでしょうか。 できれば、一度の施術で終えられるようなものがよく、かつ、保険が使えると助かります。 よろしくお願いいたします。

2型糖尿病

今年の夏、糖尿病の診断をうけました。つい、この間までは常に空腹感で悩んでましたが(それが糖尿病の悪化とは知らずに)、2日くらい前からそれは落ち着いてきて、少しずつ普通に食事も取れるようにはなってきました。 たまに、胃もたれのようなものを感じます。 先日、胃腸炎にもかかったので、病院で処方していただいた薬は夜だけ飲んでます。高血圧もあります。 少し様子見た方が良いですか?

先月血液検査を受けて

今日結果を聞きにいくと糖尿病と言われました。血糖値は高くありませんがHb〜の数値が6.6だったので薬を処方されました。飲んだあとふらつくかもしれないのでブドウ糖をもらったのですが、その数値で薬を飲まないといけないのでしょうか?運動と食事療法で何とかならないものなんでしょうか?飲み始めたら一生飲まないといけないと言われました。出来ることなら薬は飲みたくありません。やっぱり服薬は必要なのでしょうか…

喉が痛くてインフルのようにだるく体が痛い

2日前から喉が少し痛くなり、うがいとご飯を食べたらマシにはなるけど時間が経つとまた痛いです。熱は36.4〜37.2と測る時間によって異なります。また、首の後ろあたり、背中、関節が痛くて体が重たい気がします。 1型の糖尿病でこの前の検診ではHbA1cが6.8%でした。 考えられる状態、対処法を知りたいです。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「1型糖尿病」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。