糖尿病の食事療法について、日本においては食品交換表に基づいた指導が行われています。しかし、近年では「カーボカウント」と呼ばれる方法が注目され始めているのをご存じでしょうか。カーボカウントはアメリカではすでに大きな成果をあげている方法で、今後日本でも広まっていくことが期待されています。今回はカーボカウントを日本ではじめて導入された、大阪市立大学医学部附属病院小児科新生児科講師の川村智行先生にお話をお伺いしました。

カーボカウントとはどのような方法?

カーボカウントとは、摂取する炭水化物(糖質)の量を数える(カウント)ことで血糖値をコントロールする方法です。食後に血糖値が上がる原因は主に炭水化物(糖質)であるため、このような方法が考えだされました。具体的には食品に含まれる炭水化物(糖質)の量を知り、計算していくというやり方なのですが、従来の食品交換表によるカロリー計算よりも簡単で計算しやすい仕組みになっています。

1型糖尿病患者の食事療法の原則

カーボカウントが正しくできるようになると、1型糖尿病の場合でも、炭水化物(糖質)の摂取量に応じて補うインスリン量を調整することができるようになります。そのため、従来の食事療法ほど食事制限やコントロールが必要なくなり、食べてよい食事の幅が広がります。

※勿論、炭水化物(糖質)が入っていない食材であれば自由に食べてよいというわけではありません。特に成長期である子どもは、栄養素のバランスや適切な摂取カロリーを意識することも大切です。炭水化物(糖質)を制限しようとするあまり、タンパク質・脂質の過剰摂取になってしまわないよう注意しましょう。

1型糖尿病におけるコントロールの目標値

まず、炭水化物(糖質)量の単位を「カーボ」と定め、日本では炭水化物(糖質)10gを1カーボとして計算します。次に1カーボの炭水化物(糖質)に対して必要な超速効型インスリンの量(インスリン/カーボ比)を算出します。さらに、1単位の超速効型インスリンで低下する血糖値(インスリン効果値)を予測していきます。インスリン/カーボ比とインスリン効果値を把握している場合は、目標血糖値を100~120mg/dl に設定するのが一般的です。インスリン/カーボ比とインスリン効果値、目標血糖値が決定したら、計算式に当てはめて投与するインスリン量を決定するという流れになります。

この記事を読んで、難しいと感じる方もいらっしゃるかと思いますが、カーボカウントはまずやってみるということが重要です。最初は難しかったとしても、少しずつ調整しながらスムーズにできるようになっていくため、心配はいりません。

家族や学校が小児1型糖尿病患者に食事を与える際注意すべきこと

小児期は血糖値コントロールと同時に成長期であることも考慮しなければなりません。年齢・性別・体格・運動量など、個人に合わせてその段階で必要なエネルギーをきちんと摂取できるような食事を心がけてください。

かつて1型糖尿病の子どもたちは食事と食事の間に間食をすることが望ましいとされていました。しかし、現在ではインスリン療法も進歩し、間食を行わなくても血糖値がコントロールできるようになってきています。むしろ間食が習慣化すると食生活が乱れ、脂質の過剰摂取につながる可能性もあります。最近では子どもの肥満も増加してきているので、過剰なカロリー摂取にならないように気をつけてください。

カーボカウントを行うにあたっての注意点

カーボカウントでは炭水化物(糖質)の摂取量のみを計算するため、炭水化物以外の三大栄養素であるタンパク質・脂質を食べ過ぎてしまう可能性があります。前述のとおり、炭水化物(糖質)以外の食べ物を自由に食べていいわけではありません。栄養バランスよく、規則正しい食事を心がけましょう。

また、炭水化物(糖質)を含む食品である穀物、豆、果物、牛乳などの食品は炭水化物(糖質)だけではなく、食物繊維・ビタミン・ミネラルの供給源です。そのため、低炭水化物食を長期に続けることで炭水化物(糖質)以外の栄養素も不足してしまう可能性があります。炭水化物(糖質)の最小必要量として1日130gを目安にし、極端な炭水化物(糖質)制限は避けるようにしましょう。

最近では若い女性のあいだで炭水化物(糖質)だけを抜く「低インスリンダイエット」や「糖質制限食」が流行している影響か、インスリンを打たないことで痩せると誤解されている方もいます。カーボカウントはダイエット法でもなければ、炭水化物(糖質)だけを抜くという方法でもありません。必要な炭水化物(糖質)を摂取し、それに応じてインスリン量を調整し、血糖コントロールを行う方法であるということをしっかりと覚えておきましょう。

糖尿病治療の未来―さらに患者さんが血糖コントロールをしやすくなる時代へ

では、これまで糖尿病の治療はどのように変化してきたのでしょうか。

まずひとつは、糖尿病患者さんの血糖コントロール方法として、食品交換表を利用した血糖コントロールからカーボカウントに変わってきているという事実があります。私は、毎年行っている糖尿病の子どもたちのためのキャンプに参加する中で、子どもたちは注射を打つことよりも、好きなものが食べられない、甘いおやつも自由に食べることができないという厳しい食事制限のほうがつらいということを知りました。それからはどうすれば食べ盛りの子どもたちが通常の子どもたちと同じような食事ができるだろうかと考えてきました。その中で出会ったのがカーボカウントという方法でした。

私が最初に日本にカーボカウントを導入したのは、2001年のことです。その後カーボカウントの本を出版したり、学会発表も行ってきたりする中で、2009年には糖尿病学会内にカーボカウント委員会が設立されるまでに普及してきました。2016年にはカーボカウントに関する手引書がカーボカウント委員会から出される予定となっています。このように、今後ますますカーボカウントによる血糖コントロールは主流になっていくと考えています。

また、インスリン治療の製品開発もめざましく進歩をとげています。今後は重篤な副作用である低血糖を感知するとインスリン分泌がストップするような新型インスリンポンプや、より速効型のインスリン製剤も出てくる予定です。さらに、そう遠くない未来では、シールのようにお腹に貼りつけるだけで自動的に血糖値の測定・コントロールを行えるような仕組みもできるようになると考えています。

大阪市立大学医学部附属病院 小児科新生児科講師

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

川村 智行 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が10件あります

いびき対策として、どのような施術があるのか

いびきがうるさく、睡眠時無呼吸ことなっていることを指摘されました。 いびきを小さくしたいのですが、どのような施術があり、特徴があるのでしょうか。 できれば、一度の施術で終えられるようなものがよく、かつ、保険が使えると助かります。 よろしくお願いいたします。

2型糖尿病

今年の夏、糖尿病の診断をうけました。つい、この間までは常に空腹感で悩んでましたが(それが糖尿病の悪化とは知らずに)、2日くらい前からそれは落ち着いてきて、少しずつ普通に食事も取れるようにはなってきました。 たまに、胃もたれのようなものを感じます。 先日、胃腸炎にもかかったので、病院で処方していただいた薬は夜だけ飲んでます。高血圧もあります。 少し様子見た方が良いですか?

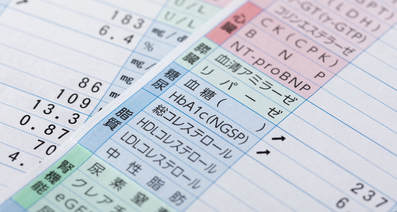

先月血液検査を受けて

今日結果を聞きにいくと糖尿病と言われました。血糖値は高くありませんがHb〜の数値が6.6だったので薬を処方されました。飲んだあとふらつくかもしれないのでブドウ糖をもらったのですが、その数値で薬を飲まないといけないのでしょうか?運動と食事療法で何とかならないものなんでしょうか?飲み始めたら一生飲まないといけないと言われました。出来ることなら薬は飲みたくありません。やっぱり服薬は必要なのでしょうか…

喉が痛くてインフルのようにだるく体が痛い

2日前から喉が少し痛くなり、うがいとご飯を食べたらマシにはなるけど時間が経つとまた痛いです。熱は36.4〜37.2と測る時間によって異なります。また、首の後ろあたり、背中、関節が痛くて体が重たい気がします。 1型の糖尿病でこの前の検診ではHbA1cが6.8%でした。 考えられる状態、対処法を知りたいです。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「1型糖尿病」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。