脊髄性筋萎縮症(SMA)は、遺伝子の一部の欠損や変化が原因で筋肉を動かすために必要なタンパク質が十分つくられず、筋力が低下していく病気です。遺伝子治療など複数の治療選択肢があり、治療法のさらなる研究・開発も進んでいます。今回は、東京女子医科大学名誉教授、瀬川記念小児神経学クリニック非常勤医師の齋藤 加代子先生に、遺伝子治療を中心にSMAの治療の現状と展望についてお話を伺いました。

遺伝子治療とは?

SMAに対する遺伝子治療とは

遺伝子治療とは、病気の原因となっている遺伝子の欠損や変化を修正するため、その遺伝子を補充したり付加したりする治療法です。遺伝子治療は大きく“体内(in vivo)遺伝子治療”と“体外(ex vivo)遺伝子治療”に分けられます。SMAに対して行うのはin vivo遺伝子治療です。

in vivo遺伝子治療

患者さんが必要としている遺伝子をベクター(遺伝子を細胞内に運ぶ媒体)にあらかじめ組み込んだ、ベクター製剤を投与します。

ex vivo遺伝子治療

治療対象となる細胞を体外で培養し、そこに患者さんに必要な遺伝子を導入して体内に戻す方法です。主に血液のがんなどで実施されます。

遺伝子治療の歴史――安全性や倫理面が改善され着実に進展

日本国内では1995年にアデノシンデアミナーゼ欠損症(ADA欠損症)*の患者さんに実施されたのが遺伝子治療の始まりです。その後も研究が進められるとともに、安全性や倫理面の対応が強化され、遺伝子治療は着実に進展してきました。2020年には国内でSMAに対する遺伝子治療薬のオナセムノゲン アベパルボベクが販売開始され、現在に至っています。

*アデノシンデアミナーゼ欠損症(ADA欠損症): ADA遺伝子の変異によりADAという酵素に欠損が生じ、重篤な免疫不全を起こす病気。

SMAに対する3つの治療選択肢

SMAとはどのような病気?

SMAの原因は、筋肉を動かすために必要なSMNタンパク質をつくるSMN1遺伝子の一部の欠損もしくは変化にあります。SMNタンパク質を十分つくれないため、筋肉を動かす命令を伝える運動神経細胞が正常に機能せず、筋力低下などの症状をきたします。なお、SMNタンパク質はSMN2という遺伝子でもわずかにつくられますが、SMN1遺伝子の機能不全をカバーできる量までは至りません。SMAの治療では、患者さんに不足しているSMNタンパク質を補うことを目指します。

現在、SMAの治療薬として使われているのは、遺伝子治療薬のオナセムノゲン アベパルボベクのほか、ヌシネルセンナトリウム、リスジプラムの計3薬です(2025年5月時点)。

ヌシネルセンナトリウム

SMN2遺伝子にはたらきかけてSMNタンパク質を増加させる薬です。髄腔内投与といって、背中からの注射で脊髄周囲の髄腔という部分に薬を入れます。2017年に販売開始して以来、SMAの治療薬の中で最も長く使われてきた薬です。また、使用に年齢制限はありません。

オナセムノゲン アベパルボベク

SMN遺伝子を組み込んだベクター製剤を1時間ほどかけて点滴で投与し、SMNタンパク質の産生を促す遺伝子治療です。副作用を抑えるため副腎皮質ステロイド薬*(飲み薬)を併用します。治療の対象となるのは2歳未満のお子さんです。

*副腎皮質ステロイド薬:副腎という臓器でつくられるステロイドホルモンを薬として使うもの。

リスジプラム

SMN2遺伝子にはたらきかけてSMNタンパク質を増加させる飲み薬で、2021年から販売されています。副作用として皮膚の変色や、口内炎、下痢などが起こることがあります。本人やパートナーが妊娠する可能性があるケースでは副作用を考慮し、服用中や服用後一定期間避妊しなければなりません。また妊娠中の女性には使用できません。

治療選択のポイント――年齢や状態に合った薬を

SMAの治療では、生後間もないうちに診断し、早期に遺伝子治療を実施することで病気の根本的な原因に直接対処し、その後の生活を送っていくということが理想的なパターンだと考えられます。ただし、遺伝子治療を実施できる環境がすぐに整わない場合には、1日でも早く治療を開始するという意味で、遺伝子治療までの橋渡しとしてヌシネルセンナトリウムかリスジプラムを使うという考え方が広まってきています。

遺伝子治療の対象にならない2歳以上の患者さんでは、ヌシネルセンナトリウムまたはリスジプラムが治療の選択肢となります。服薬のしやすさを重視する患者さんには、飲み薬のリスジプラムが選択されるケースがあります。一方、もともとヌシネルセンナトリウムを使っていて十分効果を感じている方たちは、そのまま使い続けます。小さなお子さんでは飲み薬を嫌がって吐き出してしまう可能性を考慮して、髄腔内投与のヌシネルセンナトリウムを選択する場合もあります。

このように、治療薬には複数の選択肢があるため、患者さんの状態に応じて選択しているのが現状です。また、どのような薬でも効果や副作用の出方は人によって異なり、相性の良し悪しといった要素もあるように感じます。

SMAに対する遺伝子治療

SMN遺伝子を補う遺伝子補充療法

SMAに対する遺伝子治療では、前述のとおりオナセムノゲン アベパルボベクを使って患者さんの欠損または変化しているSMN遺伝子を補います(遺伝子補充療法)。この薬は、成分を全身に行き渡らせて目的の場所で効果を発揮させるため静脈注射によって投与します。

私たちの体には、血液から脳組織に物質が自由に出入りできないよう制御する血液脳関門(BBB:Blood Brain Barrier)という仕組みがあります。オナセムノゲン アベパルボベクでベクターとして用いられるアデノ随伴ウイルス(AAV9)は、血液脳関門を通って中枢神経系に移行するといわれ、組み込んだSMN遺伝子を脊髄前角細胞(脊髄の運動神経細胞)まで届けることが期待できます。

SMN遺伝子を組み込んだAAV9は、脊髄前角細胞の核という器官の中に入るとエピソームと呼ばれる環状のDNAをつくり、エピソームはSMNタンパク質を産生します。エピソームは長期間安定してSMNタンパク質をつくり続けると考えられているため、2歳までに1回のみの投与で長期の有効性が期待されます。

SMN遺伝子を運ぶベクター

SMAに対する遺伝子補充療法でベクターとして使われるアデノ随伴ウイルス(AAV9)は、“ウイルス”とはいうものの、ベクターとして使う際には人体に害を及ぼすRep遺伝子とCap遺伝子を取り除いてSMN遺伝子を組み込みます。つまり、病原性のない殻の中にSMN遺伝子を入れて、目的の場所まで運ぶように設計されているのです。

SMAに対する遺伝子治療は誰でも受けられる?

適応条件――遺伝子治療の安全を守るために

SMAで遺伝子治療の対象となるのは、年齢などいくつかの条件を満たし、さらに抗AAV9抗体の検査で陰性であることが確認された患者さんです。赤ちゃんの抗AAV9抗体の数値が高くなるのは、お母さんが抗AAV9抗体を持っており胎盤を通して胎児に移行するのが主なケースです。検査をして抗AAV9抗体の数値が高く出ると、ご家族が気落ちしてしまう場合があります。しかし、抗体値は赤ちゃんが生まれてから徐々に下がってきます。期間をおいて陰性になれば、遺伝子治療を実施することが可能です。少しでも早く治療を始めることが必要ですので、抗AAV9抗体の数値が高い場合には、ヌシネルセンナトリウムまたはリスジプラムの投与を始めることがすすめられます。

また、オナセムノゲン アベパルボベクの投与により起こることがある副作用には、肝機能障害、心筋障害、血小板減少、血栓性微小血管症(TMA)*などがあります。そのため、事前の血液検査で肝機能のASTやALTの値、心筋の状態を表すトロポニンIやトロポニンTの値が高い場合や、血小板の値が低い場合などは、副作用との区別がつきにくくなることから、数値が正常に近づくのを待つか別の治療を検討する場合もあります。

*血栓性微小血管症(TMA):微小血管の中に血小板の塊(血栓)ができて血小板が減少し、狭くなった血管を通る赤血球が破壊されて貧血を起こす病気。

治療はできる限り早期に

オナセムノゲン アベパルボベクによる遺伝子治療は、なるべく早い時期に行うのが望ましいと考えています。その理由は、進行性の病気であるSMAは治療を開始した時期が早いほど治療効果が期待できること。そして、年齢が上がり、体重が重くなると投与する薬剤(ベクター)の量が増えるため、ベクターのキャプシド(殻)に対する免疫反応に関連した副作用が起こりやすくなる可能性があるからです。生後1か月まではこのような免疫反応が起こりにくいため、新生児スクリーニング*で陽性であれば可能な限り早期に確定診断としての遺伝学的検査を受けて、SMAと確定診断されたらすぐに治療するのが理想的でしょう。

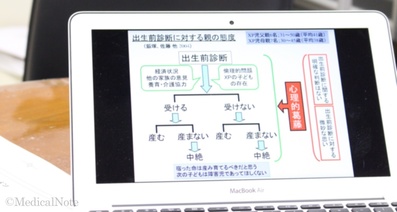

なお、SMAのあるお子さんの母親が妊娠された場合には、出生前診断として胎児のSMAの有無を調べ、SMAであれば生まれてくる赤ちゃんの治療体制を準備したうえで、出産後、すぐに遺伝子治療を行うようになってきています。

*新生児スクリーニング:生後数日以内にかかとから少量の血液を採り、生まれつきの病気の早期発見を目指す検査。日本では計20疾患が検査対象となっているが、2025年5月現在、SMAを加えた拡大新生児スクリーニング検査がこども家庭庁主導の実証事業や全国の自治体の事業として実施されている。

今後の展望――遺伝子治療およびSMA治療全体の進展に期待

現在、オナセムノゲン アベパルボベクを使った遺伝子治療の対象となるのは2歳未満の患者さんです(2025年5月時点)。しかしながら、2歳以上のII型、III型SMA*の患者さんに対して、現在の静脈注射ではなく髄腔内投与をすることで全身の免疫反応が生じないように治療する方法について、治験が実施されています。安全性や有効性が確認できれば新たに承認され、幅広い年齢の患者さんが遺伝子治療を受けられるようになる可能性があると期待しています。

ヌシネルセンナトリウムについては、より高用量での投与について2025年2月に承認申請されています。また、リスジプラムは取り扱いが簡便な錠剤が開発され、2025年3月に承認されました。

そのほか、海外では筋肉を標的とした薬の治験が始まっています。今使われている薬と併用してさらなる症状改善を目指す治療も新たに計画されています。

*II型、III型SMA:II型は乳児期から幼児期、III型は幼児期から小児期に発症するSMA。SMAは発症年齢と症状の程度によってI型~IV型に分類される。

SMAに対する遺伝子治療を検討している方へ

遺伝子治療後のケアについて

オナセムノゲン アベパルボベクを使った遺伝子治療を受けると、AAV9ベクターが尿などから排泄されます。遺伝子治療を受けた患者さんのおむつ替えや、ミルクを吐き出した際の衣類の処理などを素手で行うと、親御さんの体内にAAV9ベクターが入り、抗AAV9抗体が上がってしまう恐れがあります。家族同士でAAV9を取り込んでしまわないよう、お子さんが遺伝子治療を受けた後、1か月ほどは世話をする際にガウンとマスク、手袋を着用し、排せつ物などを拭き取ったガーゼなどはビニールに二重にくるんで燃えるゴミに出すといった対策が必要です。

病院によっては遺伝子治療の後1か月は入院していただき、ご家族との接触を避ける工夫をしているところもあります。

医療費負担の軽減について

抗AAV9抗体の検査には健康保険が適用されます。また、SMAは指定難病および小児慢性特定疾病に指定されており、SMAと診断されたら症状が現れていなくても指定難病または小児慢性特定疾病の申請により医療費助成を受けられます。国と連携しながら治療に臨むという考え方を持ち、高価な薬だからといってためらうことなく、きちんと治療していくことが大切です。

継続的な通院について

発症前の状態で遺伝子治療をお受けになった場合でも、後に軽微な症状が出てくるケースもあるため、医療のフォローアップを継続的に受けることが重要です。SMAの診療に慣れている医師にかかり続ければ、わずかな変化にも気が付いて、場合によってはほかの薬で症状を抑えるといった対応が取れるでしょう。また、将来新たな薬が開発される可能性もあり、患者さんや親御さんには医療と縁を切らず、年に数回でも専門家の診療を受ける機会を長期的に持ち続けていただきたいです。運動機能が衰えるという病気の特徴があるため、専門家のアドバイスを受けながら筋肉づくりや体づくりに取り組むことも大切です。

日本におけるSMA治療の課題と望まれる未来

誰もが検査、治療を受けやすい社会の実現に期待

世界的にみると日本は医療を受けられる環境が整備されていると感じます。新生児スクリーニング検査についても、こども家庭庁の主導により、SMAを含む2つの病気を新たに追加した“拡大新生児マススクリーニング検査”に関する実証事業が一部の自治体で行われています(2025年5月時点)。今後は地域格差が生まれないよう、マススクリーニング検査が全国均一で受けられる体制を整えることが重要な目標でしょう。また、今よりも治療薬の価格を抑えられるような方策を見出せれば、よい治療がより広く行き渡るようになると考えています。

患者さんとご家族にとってよりよい医療を目指す

病気の可能性を早く見つけて一刻も早く診断し、早期治療につなげられる医療体制を確立することが私たち医療者に求められています。SMAのあるお子さんやご家族がよい状態で過ごせるようになり、病気に苦しむ方を少しでも減らせるような医療を目指していかなければならないと考えています。気になる症状があれば早めに医療機関を受診し、医師にご相談ください。

東京女子医科大学 名誉教授、瀬川記念小児神経学クリニック 非常勤医師

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

「脊髄性筋萎縮症」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。