胆道がんは初期症状がほとんどないため、発見されたときには進行していることも多く、膵臓がんとともに難治性のがんのひとつとされます。

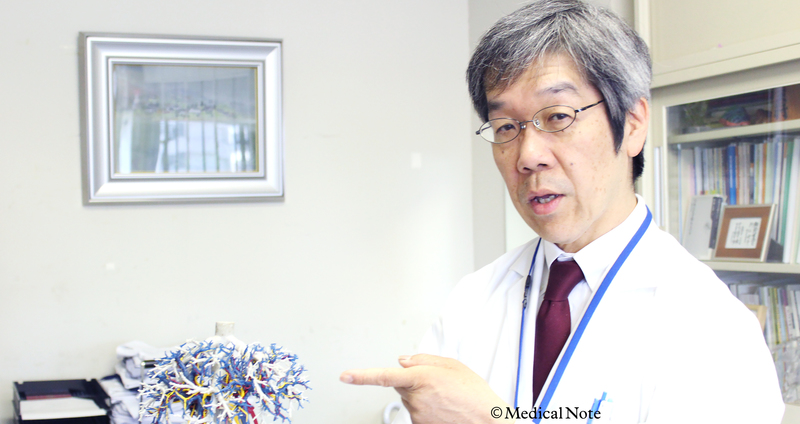

胆道がんが進行するとどのような症状が現れ、どのような検査で診断されるのでしょうか。胆道がんの症状や診断法について、横浜市立大学大学院 医学研究科 消化器・腫瘍外科学講座 教授 遠藤格先生にお話を伺いました。

胆道とは?大きく胆管と胆のうに分けることができる

胆道とは、胆汁の流れる全経路のことをいいます。

胆道を大きく分けると、肝臓の中から十二指腸まで通っている胆管と、胆汁を一時的に溜めておく胆のうにわけることができます。

胆汁は、必要に応じて胆のうから十二指腸へ送り込まれる

胆汁は脂肪の消化を助ける役割をするので、食事のタイミングに合わせて胆のうから十二指腸へと送りこまれます。肝臓から1日に500〜1,000ccほど分泌された胆汁は、胆汁を一時的に溜めておく胆のうに蓄えられます。胆のうは平滑筋(へいかつきん)という筋肉でできており、必要に応じて風船のように膨らんだり、しぼんだりして胆汁の流れをコントロールしています。

胆管は胆汁の流れ道

胆管は、肝臓の中から十二指腸まで通っている胆汁の流れ道です。約0.5〜1センチと非常に細い管であるために、CTや超音波検査では目視できないこともあります。

また、肝臓のなかに通っている胆管は肝内胆管と呼ばれています。胆管の形態は個人差が大きいため、場合によっては外科手術が困難を極めることがあります。

胆道がんの症状とは

胆道がんは、初期の段階では自覚症状がほとんどないため、発見が非常に難しいことで知られています。がんが進行して腫瘍が内側に向かって肥大した場合、胆管が閉塞されて胆汁の流れが妨げられ、さまざまな自覚症状が発現します。

黄疸(おうだん)は胆道がんの代表的な症状

胆道がんが肥大すると胆管が細くなり、胆汁の流れが妨げられます。そして、胆汁の行き場がなくなると、胆管から血管内に胆汁が逆流し、胆汁に含まれるビリルビンという色素が血液中に流出します。ビリルビンは黄色い色素で、血液内のビリルビンが増加すると、黄疸(皮膚や白目の部分が黄色くなる)が現れます。さらに、血中に胆汁の色素成分であるビリルビンが混ざり、尿が濃い黄色や茶色になります。

胆管炎を発症する

胆道がんの腫瘍によって胆管が閉塞されると、胆汁の逆流が起こります。さらに胆汁の逆流によって胆管が細菌に感染すると、胆管炎を発症し、黄疸、腹痛、発熱などの症状が現れます。

白色便

便の色は胆汁の色素成分によるものであるため、胆汁が十二指腸へ流れなくなることで便が白くなります。

皮膚が痒くなる

胆汁に含まれている胆汁酸という物質が、血管内に逆流することによって皮膚にかゆみが発生します。

胆道がんの患者さんの特徴とは?

胆道がんの患者さんは、70歳以上の方がほとんどです。また、胆道がんは腫瘍ができる部位によって男女比に差があり、胆管がんは男性がやや多く、胆のうがんは女性がやや多いというデータがあります。

胆石と胆道がんは関係している?

胆石の既往(病歴)がある方は胆道がんになる確率がやや高くなるのではないかといわれており、長い間研究されていますが、現段階では胆石と胆道がんの関係ははっきりと明らかになっていません。

原発性硬化性胆管炎(PSC)と合併して胆道がん(胆管がん)が発生する

原発性硬化性胆管炎(PSC)とは、慢性の炎症によって胆管に狭窄を起こし、胆汁の流れが妨げられる肝臓の疾患です。免疫システムの異常によって起こると考えられていますが、詳細な原因は明らかになっていません。原発性硬化性胆管炎(PSC)にかかると胆汁がうまく流れなくなるため、黄疸やかゆみなどの症状が起こります。進行すると肝硬変や胆道がん(胆管がん)を合併することがあるため慎重な経過観察が必要です。

膵胆管合流異常が認められる方は胆のうがんになりやすい

膵胆管合流異常が認められる方は、胆のうがん・胆管がんになりやすいといわれています。

膵胆管合流異常とは、通常であれば膵臓から伸びている膵管と胆管は十二指腸の壁のなかで合流するにもかかわらず、先天的に十二指腸外で合流する奇形です。膵胆管合流異常がみられると、膵液が胆嚢・胆管に逆流して混ざってしまい、これによって胆のう・胆管の粘膜がヒリヒリと刺激を受けた状態になります。この状態が何十年も慢性的に続くと胆のう・胆管がんのリスクが高まります。

膵胆管合流異常が認められた場合はどうする?

膵胆管合流異常が認められると、腹痛や嘔吐、黄疸などの症状が出る場合があります。胆管が拡張している場合、肝外胆管と胆嚢を切除し、胆道を再建する手術が行われます。胆管が拡張していない場合には、明確なエビデンス(科学的根拠)はありませんが、胆管は切除せずに胆のうのみを切除することがあります。

膵胆管合流異常は胆道がんだけでなく、胆管炎や胆道炎、膵炎などの病気の原因になることもあるので、治療方針について医師と相談することが大切です。

胆道がんの検査・診断

胆道がんが疑われる場合は、主に画像診断と血液検査が行われます。

それぞれの検査にメリットがあるので、複数の検査を合わせて行って診断を確定し、がんを病期分類します。

血液検査

血液内の肝機能に関する値を調べる検査です。初期の段階では血液検査にはほとんど異常がみられませんが、ときにアルカリフォスファターゼ(リン酸化合物を分解する働きをもつ酵素)やγGTP(肝臓の解毒作用に関する酵素)の上昇がみられることがあります。これらが高い値を示す場合、肝臓や胆道に異常がみられる可能性があるため注意が必要です。

また血液検査はあくまでも補助的な検査であるため、画像診断と併せて行われます。

超音波検査

胆道がんの疑いがある場合、まず行われる検査です。

超音波検査はもっとも基本的で痛みを伴わない簡便な検査で、ほとんどの医療機関で行うことが可能です。

腹部に超音波の出るプローブを当てて、反射してきた超音波を映像化し、胆管の拡張や腫瘍などの異常を検査します。

超音波内視鏡(EUS)検査

超音波内視鏡(EUS)検査とは、超音波装置を先端につけた内視鏡を口から挿入して、胆のうや胆管に近い胃や十二指腸へ送り込み、反射してきた超音波を映像化する検査です。超音波を患部に接近させることが可能で、従来の超音波検査よりも精密な結果を得られます。

CT検査

超音波検査で胆管の拡張など疑わしい病変がみつかった場合は、CT検査が行われます。CT検査とは体の周囲からX線を照射して体の断面図を撮影する検査で、造影剤を使うことで、病変の大きさや、がんの転移・浸潤(がんが組織内部の深くに進行していること)などをはっきりと確認できます。

MRI検査

MRI検査では磁気の共鳴を利用して、CT検査と同様に病変の大きさや、がんの転移・浸潤などを検査します。造影剤のアレルギーがありCT検査ができない方や、CT検査での放射線被曝を懸念される方にはMRI検査を行います。

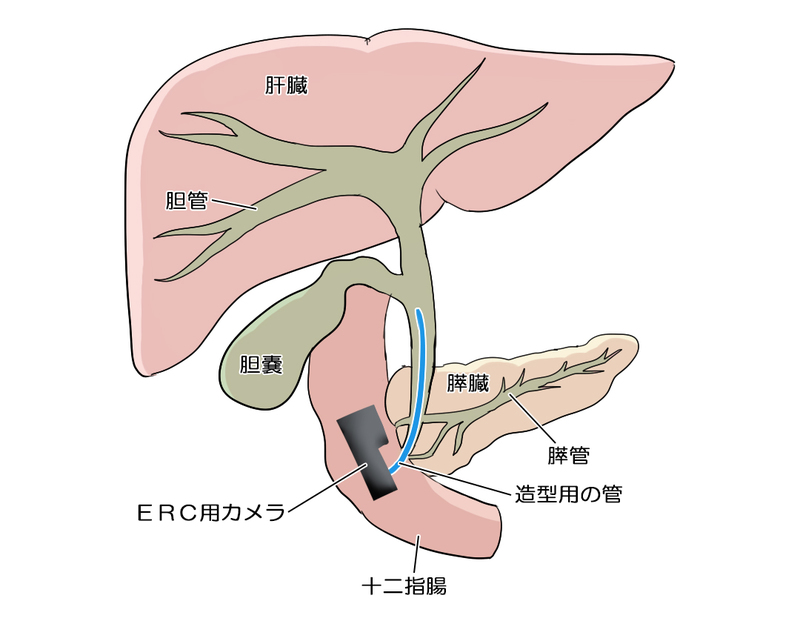

内視鏡的逆行性胆管造影(ERC)

内視鏡的逆行性胆管造影(ERC)とは、口から十二指腸まで内視鏡を挿入し、胆管の出口である十二指腸乳頭から造影チューブを挿入し、そこから造影剤を入れることによって胆管を撮影する検査です。同時に胆汁の細胞検査も行うことが可能です。

PET検査

PET検査は、がん細胞のブドウ糖の代謝が活発であるという特性を利用して行う検査です。FDGというブドウ糖に似た検査薬を注射して、病巣へ集積している検査薬をCTで撮影することでがん細胞を検出します。がんの再発や転移の発見に有効な方法です。

非常にまれなケースですが、がん細胞の検査を行っても、胆道がんの確定診断ができないことがあります。そのような場合は、診断できないまま手術に踏み切らなければならないこともあります。

横浜市立大学 大学院 医学研究科 消化器・腫瘍外科学 教授

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

横浜市立大学 大学院 医学研究科 消化器・腫瘍外科学 教授

遠藤 格 先生日本外科学会 外科認定医・外科専門医・指導医日本消化器外科学会 消化器外科認定医・消化器外科専門医・消化器外科指導医・消化器がん外科治療認定医日本消化器病学会 消化器病専門医・消化器病指導医日本肝胆膵外科学会 肝胆膵外科高度技能指導医日本臨床腫瘍学会 暫定指導医

肝臓移植や胆道がん・膵臓がんなど肝胆膵疾患のスペシャリスト。

横浜市立大学を卒業後、第二外科に入局。帝京大学溝口病院、横浜市立大学附属病院などで臨床経験を積み、二度の米国留学を経て、2009年に横浜市立大学大学院 消化器・腫瘍外科学講座主任教授に就任。手術前に化学療法を行うことで腫瘍を縮小させ、切除する術前化学療法を行う。遠藤 格 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。