子宮腺筋症は、子宮内膜組織が子宮壁の平滑筋層内に侵入して月経(生理)のたびにその場所で出血を繰り返すために、さまざまな症状を発生する疾患です。月経困難症(生理の時に激しい痛みがある)や過多月経(生理時の出血が多い)のほか、不妊につながるおそれもあります。子宮腺筋症の患者数は年々増加しています。今回は子宮腺筋症の概要と症状や治療法について、熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学 教授 片渕 秀隆先生にお話を伺いました。

子宮腺筋症とは

子宮体部の筋組織内に子宮内膜組織が侵入し、月経困難症などを引き起こす疾患

子宮腺筋症について説明する前に、まずは子宮の役割について改めて説明します。

子宮は約95%が平滑筋という筋組織でできており、収縮したり伸び広がったりします。そして、妊娠に至らなかった際、次の妊娠に備えて子宮内膜をリセットするために、子宮が収縮することで子宮内膜を血液とともに排出します。これが月経(生理)です。また、約3㎏まで成長する胎児や胎盤、羊水を約10か月間にわたって守るために子宮は大きく伸び広がります。

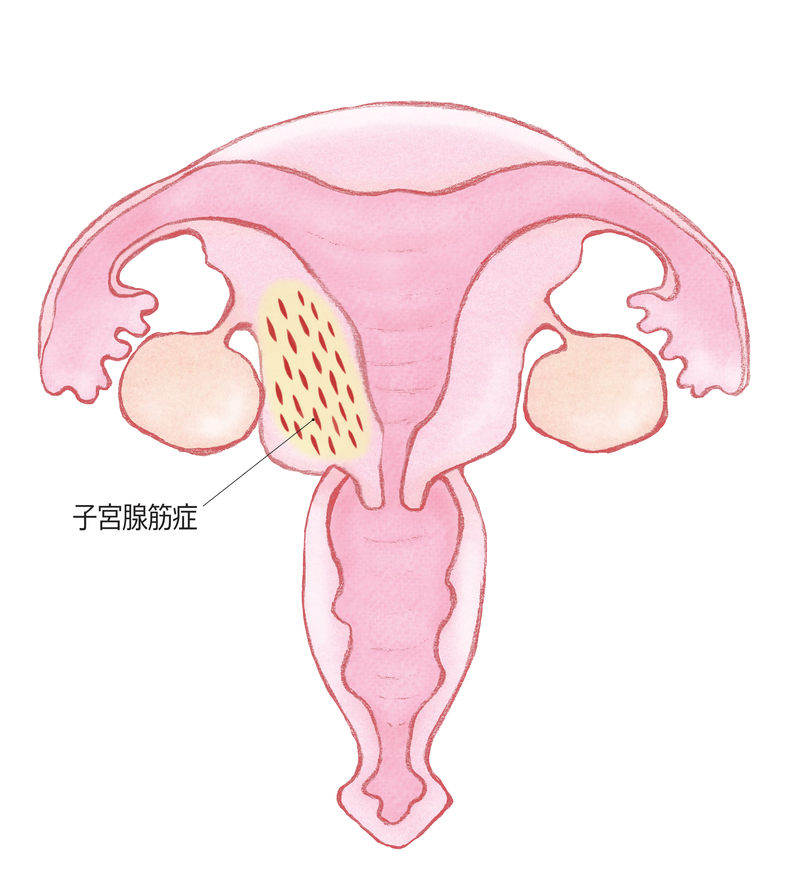

子宮腺筋症は、通常であれば子宮体部(胎児が育つ場所)の内側にある子宮内膜が何らかの理由で子宮壁の筋組織内に入り込む(侵入する)ことによって起きる疾患です。筋組織内に侵入した子宮内膜は、通常の子宮内膜と同様にその場所で月経のたびに出血を繰り返すため、月経困難症や過多月経を引き起こし、さらに不妊の原因となることもあります。

子宮腺筋症は、本来の子宮の平滑筋の中に顕微鏡レベル(肉眼では確認できないほど)の小さな子宮がたくさん存在するような状態である、と私はイメージしています。月経のたびに、本来の子宮に加えてこれらの小さな子宮も収縮し出血します。この際に、月経や陣痛の痛みの原因になるプロスタグランジンという物質が多く分泌されることで、出血が増えるとともに痛みも強くなると考えると、この疾患を理解しやすいのではないでしょうか。

子宮腺筋症の発生する原因

子宮内膜組織がなぜ子宮壁の筋組織内に入り込んでしまうのか、そのメカニズムはいまだに不明です。妊娠中に伸び広がった子宮が出産後に元の大きさに戻る時に子宮内膜を巻き込んでしまうからではないか、と考えられたこともありましたが、子宮腺筋症は出産を経験していない若い女性にも増えていることから、この説ではすべてを説明できません。

子宮腺筋症の発症年齢

子宮腺筋症の発症が多い年齢は、以前は40歳代といわれていました。しかし、最近では20~30歳代の患者さんも増えており、この20~30年間の子宮内膜症の患者さんの増加と比例しています。子宮腺筋症と子宮内膜症は似た疾患で、患者さんの背景や条件が類似していることから、同調して増加していると考えられます。また、子宮内膜症と子宮腺筋症が合併しているケースも多くみられます。

子宮腺筋症と子宮内膜症の違い

子宮腺筋症と子宮内膜症は似た疾患です。子宮腺筋症では子宮内膜が子宮壁の筋組織内に発生するのに対し、子宮内膜症は子宮内膜が子宮以外の部分(骨盤腹膜、卵巣、子宮を支える靱帯、他の臓器)に発生し、その場所で子宮腺筋症と同様のことが起きるために、出血や激しい痛み、結果として周囲との癒着なども引き起こします。

子宮腺筋症の分類

現在、子宮腺筋症について正式に決められた分類はありませんが、子宮内膜組織の存在する病巣(子宮腺筋症の発生している部分)の分布によって大きく4つのパターンにわけられます。つまり、子宮体部全体に病変が及んでいるか一部に限られたものか、子宮の内側から筋組織に侵入したものか外側(子宮漿膜側)から侵入したものか、の4つです。

子宮の外側から侵入した場合は、子宮の外に発生した子宮内膜症が子宮腺筋症に発展したと捉えることもできます。子宮体部全体の子宮腺筋症は、子宮内膜組織が子宮体部の筋組織内全体に散らばっている状態ですが、子宮体部の一部にとどまっている場合もあります。この場合、病変部が子宮筋腫のように塊となっているものを結節性子宮腺筋症、病変部の中に血液が溜まっているものを嚢胞性(のうほうせい)子宮腺筋症と呼ぶこともあります。

子宮腺筋症の症状

月経困難症:激しい生理痛

子宮腺筋症の主な症状は激しい月経時の痛み(生理痛)です。強い痛みによって仕事や家事などの日常生活がままならないこともあります。「陣痛より痛い」とさえおっしゃる患者さんもいます。生理痛がひどく、鎮痛剤(痛み止め)を何日にもわたって何回も使わなければならないような場合は要注意です。痛みには、腹痛や腰痛のほかに肛門の痛みを訴えられる方もあり、子宮内膜症を合併する場合に多くみられます。子宮周囲のダグラス窩(子宮と直腸の間のくぼみ)、仙骨子宮靱帯(せんこつしきゅうじんたい)、直腸腟靱帯(ちょくちょうちつじんたい)などに子宮内膜症があるとこのような月経時の軟便(下痢)や肛門に走る強い痛みを引き起こします。

ほかにも、性交痛(セックスの際の奥の痛み)、腹部膨満感(お腹の張り)、月経時の吐き気などの症状が現れることがあります。

過多月経:生理の出血が多い

月経時の出血量が多いのも特徴的な症状です。月経期間(出血している3~7日間)の出血量は、個人差があるものの通常50~150 ml程度です。しかし、子宮腺筋症ではそれ以上になり、夜用のナプキン(パッド)でも1時間ももたないような場合や、月経のピークである2~3日目を過ぎても出血が多いままであるような場合は要注意です。毎月の出血が多いことから、知らない間に貧血になっていることも珍しくありません。

不妊症:赤ちゃんが欲しいと願い避妊をしていないにもかかわらず1年以上妊娠しない

子宮腺筋症の深刻な症状が不妊症です。子宮腺筋症であっても、受精卵が着床する子宮内膜自体に問題がなければ妊娠は可能です。しかし、子宮体部の柔軟性が失われていることから、子宮内の胎児の発育にあわせて子宮が大きくなっていくことが妨げられるため、流産や早産のリスクが高まります。

子宮腺筋症の検査

内診(双合診と直腸診)

産婦人科診察の第一歩です。腟とともに直腸を通して子宮とその周囲を触り(触診)、子宮の大きさや硬さ、痛みの有無などを確認します。子宮腺筋症や子宮内膜症がある場合は、内診の時に患者さんが我慢できないほどの痛みを訴えられることがしばしばあります。

超音波断層法検査(エコー)

腟内に器具を挿入する経腟式の超音波検査で子宮内膜や子宮壁、卵巣の状態を確認します。子宮体部の壁が厚くなっている場合は子宮腺筋症が疑われます。子宮壁の中に腫瘤(しゅりゅう・こぶ)が認められる子宮筋腫や、卵巣の子宮内膜症であるチョコレート嚢腫などもこれで発見されます。

血液検査

血液中のCA125という糖タンパクの一種の値が上昇している場合は、子宮腺筋症を含む婦人科疾患が疑われます。CA125は月経のある女性では時期によって増えることもあり、妊娠時にも上昇します。他に子宮内膜症や卵巣がんでも上昇することがあり、卵巣がんの腫瘍マーカーとして使われています。

MRI検査

子宮腺筋症の診断に最も有効な検査です。平滑筋でできている子宮体部の壁内に斑点状~島状の病巣が確認できます。ただし、子宮腺筋症の症状がない場合やごく小さな子宮腺筋症である場合は、見逃されることがあります。

月経困難症や過多月経がある場合、子宮内膜症や子宮筋腫と診断されて治療を続けた後に子宮腺筋症であると判明することもありますが、実際に子宮内膜症や子宮筋腫と子宮腺筋症が合併することもあり、診断を難しくしているともいえます。

子宮腺筋症の治療

薬物療法

症状が軽い場合には必要に応じて鎮痛剤を使います。鎮痛薬だけでは対処できない場合はホルモン療法が用いられます。

子宮腺筋症は、月経周期の中で増減する2種類の女性ホルモン(卵胞ホルモン〔エストロゲン〕と黄体ホルモン〔プロゲステロン〕)が病巣に影響することから、症状が出にくいようにするためにこの女性ホルモンを調節します。具体的には、低用量ピルや黄体ホルモン剤(ジエノゲストなど)を服用することで子宮内膜の増殖を抑え、月経痛や過多月経を軽減させます。最近では黄体ホルモンをしみこませたリング(子宮内避妊具)を子宮内に挿入する方法もあります。

しかし、子宮腺筋症も子宮内膜症も、ホルモン療法で病巣を消滅させることはできません。ホルモン療法は症状を和らげるにとどまり、治療を中止すると元の状態に戻ります。また、ホルモン療法を行っている期間は妊娠できない状態(排卵や子宮内膜肥厚の抑制)になるため、妊娠を希望する場合はホルモン療法を中止する必要があります。

手術療法

手術により子宮腺筋症の病巣を取り除く方法です。病巣を含めて子宮全体を摘出する子宮全摘出術と、子宮壁内の子宮腺筋症の病巣のみを摘除する子宮腺筋症縮小手術(あるいは子宮腺筋症核出術とも呼ばれます)があります。特殊な機器を用いる先進医療もありますが、いずれの方法も高い技術が必要ですので、どの産婦人科でも容易に実施されるものではありません。子宮腺筋症の手術については、次回 『子宮腺筋症の手術―手術を受けた後の妊娠は可能?』に詳しく説明します。

子宮腺筋症は妊娠によって治る?

子宮内膜症では、妊娠すると妊娠中から出産後の授乳期間に月経がなくなることで、その後に病巣が縮小し改善することがあります。子宮腺筋症でも、出産後に病巣がほとんど消失したという例もありますが、多くは病巣自体が子宮壁に残ったままなので、出産後に症状が再発することも事実です。

子宮腺筋症が疑われる場合は、専門医に相談を

月経の痛みや出血の程度は他人と比べることが難しいものです。自分が「痛みに弱いのだろう」とか、出血についても「こんなものだろう」と考え、我慢を続けることになりがちです。痛みや出血によって、月経中に仕事や学校を休んだり寝込んだりする、ナプキンの取り換えが間に合わず衣服などを出血で汚してしまう、血液の塊が出たり夜用のナプキンでも不十分であったりする、鎮痛剤を一日に何回も服用する日が続く、などの状態であれば、月経困難症や過多月経と考えられます。誰でもこんなことは我慢していると軽く考えず、ぜひ一度医療機関(産婦人科)を受診し相談しましょう。

子宮腺筋症は診断が難しい疾患ですから、まず医療機関のホームページやインターネットで得られる情報を参考にして、実際に子宮腺筋症の患者さんを多く診療している産婦人科医師のいる医療機関を受診することをお勧めします。

くまもと森都総合病院 特別顧問

片渕 秀隆 先生日本産科婦人科学会 産婦人科専門医日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

婦人科腫瘍治療で日本をリードする存在で、婦人科病理診断学のエキスパートとしての正確な診断に裏打ちされた治療により子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん、絨毛性疾患、子宮内膜症・子宮腺筋症の名医として知られる。地元熊本県のがん治療の地域連携クリティカルパス「私のカルテ」の導入に尽力し、6千人を超える患者さんが使用している現状で、その先駆的取り組みにより全国から注目を集める。日本婦人科腫瘍学会の治療ガイドライン作成の責任者として長年携わる一方で、ライフワークの一つとしてティーンエイジからの「がん教育」に取り組む。その一環として、県内の高校・専門学校・大学に自ら出向き「産婦人科、子宮、妊娠、そして“がん”そんなの私たちに関係ない。自分が生きていることを奇蹟と考えたことがありますか」というタイトルで、命について考える授業を80校以上で行っている。

熊本大学病院成育医療部門 部門長、熊本大学病院総合周産期母子医療センター センター長、熊本大学病院生殖医療・がん連携センター センター長、熊本県「私のカルテ」がん連携センター センター長、大分大学・長崎大学,非常勤講師。片渕 秀隆 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が16件あります

子宮全摘、両側卵巣摘出

5/12に子宮全摘、両側卵巣摘出をしました。 5/18順調に退院、5/29退院後の再診でも順調で問題なしでした。 6/1週2で短時間のパートに復帰しました(ほぼ座り仕事)。 時々おりものが薄茶色の時があります。 おりものシートにちょこっとつく程度、お手洗いの時に拭いたら少し付くくらいの量です。 色はずっとうすーい茶色のまま変化はありません。 疲れた時などはまだお腹が張って痛くなるときもあります。 これは、まだお腹の中や膣断片の傷が落ち着いていないから、たまったら出てきておりものと混ざる、ということなのでしょうか? 熱も全くないし、ひどい出血になることもないので、急いで受診するようなことなのか迷っています。 こういう状態が異常でないとしたら、大体どのくらいまで続くのでしょうか?

お腹が痛い

とにかくお腹が痛く、痛み止めを飲まないと生活出来ない

閉経後は子宮取ったほうがいいですか

25歳のときに卵巣嚢腫の手術を腹腔鏡でしました。卵巣は2つ残っています。29歳に出産しました。その後37歳あたりに子宮せんきん症と診断されました。がんのリスクを考えて、閉経後は子宮を取ったほうがよろしいのでしょうか。現在は2ヶ月ぐらい生理なく、周期狂い始めています。よろしくお願いいたします。

激しい下腹部痛と多量出血

もう二ヶ月程、月経があります。一昨日から出血と痛みが酷くなり我慢できない状態に。 二年前に「子宮腺筋症」と診断を受けましたが、半年程治療に通っていましたが医師との疎通が合わず、病院を変えてホルモン剤の注射をしたところ顔が腫れ爛れアレルギーをおこし病院側から他の病院をすすめられる事態に。 ただ、婦人科も皮膚科もどの病院でも真剣に聞いてもらえる事がなく行き違うばかりです。 (30歳を過ぎた辺りから、体調が悪くなる日が多くなりまそた。婦人科の症状だけでなく、様々な不調があり、それらをメモした物を医師が目を通す事がなく話ができません) どの病院が良い医師がいるのかわかりません。 この痛みと煩わしさは辛いです。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「子宮腺筋症」を登録すると、新着の情報をお知らせします