動脈硬化の記事一覧

北青山D.CLINICにおける再生医療の提供体制北青山D.CLINIC 院長阿保 義久先生

北青山D.CLINICにおける再生医療の提供体制北青山D.CLINIC 院長阿保 義久先生 間葉系幹細胞を用いた再生医療――適応や治療のゴールを解説北青山D.CLINIC 院長阿保 義久先生

間葉系幹細胞を用いた再生医療――適応や治療のゴールを解説北青山D.CLINIC 院長阿保 義久先生 “老化”に対する再生医療とは北青山D.CLINIC 院長阿保 義久先生

“老化”に対する再生医療とは北青山D.CLINIC 院長阿保 義久先生 桂枝茯苓丸が動脈硬化の進展を防ぐ-漢方治療にエビデンス(科学的根拠)を作るための研究富山大学大学院医学薬学研究部和漢診療学講座 教授嶋田 豊先生

桂枝茯苓丸が動脈硬化の進展を防ぐ-漢方治療にエビデンス(科学的根拠)を作るための研究富山大学大学院医学薬学研究部和漢診療学講座 教授嶋田 豊先生 カテーテル治療とは? その成り立ちと進歩横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター循環器内科 准教授日比 潔先生

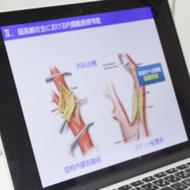

カテーテル治療とは? その成り立ちと進歩横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター循環器内科 准教授日比 潔先生 重症の大動脈弁狭窄に対する経カテーテル的大動脈弁留置術(TAVI)とは?横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター循環器内科 准教授日比 潔先生

重症の大動脈弁狭窄に対する経カテーテル的大動脈弁留置術(TAVI)とは?横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター循環器内科 准教授日比 潔先生 末梢動脈疾患や透析シャント狭窄・閉塞に対する血管内治療について[医師監修]

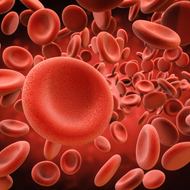

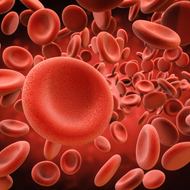

末梢動脈疾患や透析シャント狭窄・閉塞に対する血管内治療について[医師監修] 末梢動脈疾患(閉塞性動脈硬化症)の原因や症状とは?[医師監修]

末梢動脈疾患(閉塞性動脈硬化症)の原因や症状とは?[医師監修] 血管内視鏡を使って急性大動脈解離や大動脈瘤の早期発見を実現する社会福祉法人 大阪暁明館病院 心臓血管病センター長小松 誠先生

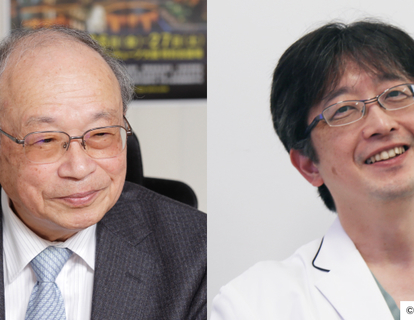

血管内視鏡を使って急性大動脈解離や大動脈瘤の早期発見を実現する社会福祉法人 大阪暁明館病院 心臓血管病センター長小松 誠先生 大動脈プラークのかけらが老化の引き金となる社会福祉法人 大阪暁明館病院 特別顧問、大阪警察病院 名誉院長、NPO法人日本血管映像化研究機構 名誉理事長児玉 和久先生

大動脈プラークのかけらが老化の引き金となる社会福祉法人 大阪暁明館病院 特別顧問、大阪警察病院 名誉院長、NPO法人日本血管映像化研究機構 名誉理事長児玉 和久先生 大動脈を中からみて病気を発見する−血管内視鏡が新しい医学をもたらす社会福祉法人 大阪暁明館病院 特別顧問、大阪警察病院 名誉院長、NPO法人日本血管映像化研究機構 名誉理事長児玉 和久先生

大動脈を中からみて病気を発見する−血管内視鏡が新しい医学をもたらす社会福祉法人 大阪暁明館病院 特別顧問、大阪警察病院 名誉院長、NPO法人日本血管映像化研究機構 名誉理事長児玉 和久先生 人生100年時代を健やかに–健康寿命を長く生きるために社会福祉法人 大阪暁明館病院 特別顧問、大阪警察病院 名誉院長、NPO法人日本血管映像化研究機構 名誉理事長児玉 和久先生

人生100年時代を健やかに–健康寿命を長く生きるために社会福祉法人 大阪暁明館病院 特別顧問、大阪警察病院 名誉院長、NPO法人日本血管映像化研究機構 名誉理事長児玉 和久先生 老化を進める活性酸素と抗酸化物質であるマグネシウムのはたらき旭川医科大学 名誉教授長谷部 直幸先生

老化を進める活性酸素と抗酸化物質であるマグネシウムのはたらき旭川医科大学 名誉教授長谷部 直幸先生 動脈硬化を予防するために-検査の活用と生活習慣の見直し岡山大学 名誉教授、川崎医科大学総合医療センター 内科部長伊藤 浩先生

動脈硬化を予防するために-検査の活用と生活習慣の見直し岡山大学 名誉教授、川崎医科大学総合医療センター 内科部長伊藤 浩先生 心筋梗塞や狭心症を未然に防ぐ-冠動脈のMDCT検査とは?岡山大学 名誉教授、川崎医科大学総合医療センター 内科部長伊藤 浩先生

心筋梗塞や狭心症を未然に防ぐ-冠動脈のMDCT検査とは?岡山大学 名誉教授、川崎医科大学総合医療センター 内科部長伊藤 浩先生 重度の狭心症や心筋梗塞などの動脈硬化性疾患の治療「低出力体外衝撃波治療」と「超音波治療」久留米大学病院 副院長、久留米大学医学部 内科学講座 心臓・血管内科部門 主任教授福本 義弘先生

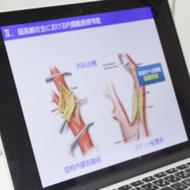

重度の狭心症や心筋梗塞などの動脈硬化性疾患の治療「低出力体外衝撃波治療」と「超音波治療」久留米大学病院 副院長、久留米大学医学部 内科学講座 心臓・血管内科部門 主任教授福本 義弘先生 高齢化で増える動脈硬化性疾患とは?脳梗塞・心筋梗塞・閉塞性動脈硬化性などの治療法久留米大学病院 副院長、久留米大学医学部 内科学講座 心臓・血管内科部門 主任教授福本 義弘先生

高齢化で増える動脈硬化性疾患とは?脳梗塞・心筋梗塞・閉塞性動脈硬化性などの治療法久留米大学病院 副院長、久留米大学医学部 内科学講座 心臓・血管内科部門 主任教授福本 義弘先生 心筋梗塞の原因と検査・診断-原因には動脈硬化が深く関係している久留米大学病院 循環器病センター上野 高史先生

心筋梗塞の原因と検査・診断-原因には動脈硬化が深く関係している久留米大学病院 循環器病センター上野 高史先生 脳梗塞とは-血管が詰まるタイプの脳卒中神奈川リハビリテーション病院 脳神経センター長、東海大学 医学部内科学系神経内科学 所属主任教授、東海大学総合医科学研究所 所長瀧澤 俊也先生

脳梗塞とは-血管が詰まるタイプの脳卒中神奈川リハビリテーション病院 脳神経センター長、東海大学 医学部内科学系神経内科学 所属主任教授、東海大学総合医科学研究所 所長瀧澤 俊也先生 頸部頸動脈狭窄症の治療②頸動脈ステント留置術(CAS)国立循環器病研究センター病院 病院長飯原 弘二先生

頸部頸動脈狭窄症の治療②頸動脈ステント留置術(CAS)国立循環器病研究センター病院 病院長飯原 弘二先生

その他の関連記事一覧

メディカルノート会員なら

「動脈硬化」に関する

最新情報を受け取ることができます

「動脈硬化」に関する

最新情報を受け取ることができます

(治療法や治験情報、医療機関情報やニュースなど)

処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください