これまで頸部頸動脈狭窄症に対する最もスタンダードな手術は、頸動脈血栓内膜剥離術(CEA)とされてきました。しかし、CEAには全身麻酔をかけなければならないというデメリットもあり、呼吸器に問題を抱える方などにとっては不向きといわれています。本記事では、局所麻酔で治療を行えるもうひとつの代表的な手術法、「ステント留置術(CAS)」とはどのようなものか、九州大学大学院医学研究院・脳神経外科教授の飯原弘二先生にお話しいただきました。

頸動脈ステント留置術(CAS)とは

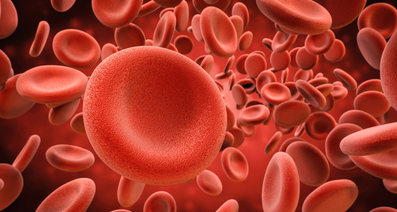

ステントとは、狭くなった血管を内側から広げるための筒型の医療器具です。ステンレスなどの金属でできており、細かな網目状になっています。ステントを狭窄部へと運ぶためには、カテーテルという細長い管を血管内に挿入する必要があります。頸動脈ステント留置術(以下、CAS)の場合は、一般的には足の付け根の血管からカテーテルを挿入し、内頚動脈の狭窄部にバルーンを入れて膨らませ、そこにステントを留置します。こうすることで、良好な血行を確保することができるのです。

CASのメリット・デメリット

CASのメリットは、局所麻酔で手術を行えるため、患者さんの体にかかる負担が少ないことです。しかし、ステントにより血管を拡張させる際に、血管内膜に堆積していたプラークは押しつぶされてしまいます。かつてはこの過程で、血栓の破片が脳へと飛んでしまい、小さな無症状レベルの梗塞が起こる例が多々ありました。

現在はこのような合併症を防ぐために「プロテクション」という方法を採用しており、脳へと飛んでいこうとする血栓の破片を傘状のフィルターでキャッチして回収しています。これにより塞栓症などの合併症を克服することが可能になり、治療成績も向上しました。

CASに不向きな人とは-血管の蛇行や屈曲に注意

かつてCASは、全身麻酔のリスクが高い高齢者の方に向いているといわれていました。しかし、2010年の論文発表では、「年齢で頸動脈狭窄症の治療法を考えると、高齢者層にはCASではなくCEAの方が有効性が高い」との報告がなされました。なぜなら高齢の方は血管が蛇行しており、カテーテルの留置に時間がかかってしまうからです。カテーテルの留置に時間がかかるケースでは、途中でカテーテルが血管に触れたり傷つけてしまうことがあり、治療成績はよくありません。このほか、血管の屈曲が強い方や、大動脈瘤(腹部大動脈瘤・胸部大動脈瘤)がある方も血管内治療は難しいため、CASよりもCEAを選択した方がよいと考えられます。

プラークの性状によっては術後に合併症を起こす危険もある

先に述べたように、ステントは網目状(メッシュ状)の構造をしています。狭窄部のプラークが非常に不安定で血栓が密集しているケースでは、ステントを留置して傘状のフィルターを抜いた後に、ステントの網目の間から血栓が頭部へと飛んでしまう可能性もあります。ですから、CASとCEAのどちらが向いているかを判断するためには、①カテーテルの扱いやすさ(血管が蛇行や屈曲していないかどうか)と②狭窄部のプラークの性状、どちらも考える必要があります。

ハイブリッド手術の導入

また、近年ではCASとCEAを同時に行う「ハイブリッド手術」が行われるようになりました。たとえば、とても長い病変がある場合、プラークが非常に不安定な部分はCEAにより除去し、CEAでは届かない奥深くの血管にはステントを留置させるということが可能になったのです。「より低侵襲でより安全な手術を1回でできる」ということは、患者さんの心身にとって非常に重要なことです。ハイブリッド手術を本格的に行える施設は日本ではまだ限られていますが、これから広げていきたいと考えています。

国立循環器病研究センター病院 病院長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が13件あります

どうしたらいいのか

昨日首の 左胸鎖乳突筋の炎症で左こめかみのあたりが痛くて受診しました。 念のため脳のCTを撮ろうと言われ撮りました。脳梗塞とか、脳内出血とかはないけど、って言いながら、CT画像を診ていくと、途中 何やら画像に白く写るものがあり、動脈硬化と言われました。他には何も言われませんでした。これって脳外科で詳しく診てもらった方がいいのでしょうか、何も言わないって事は大事には至らないって事なんでしょうか

心臓血管の カテーテル検査

友達が 心臓血管に ステント 入れました 昨年に 子どもが ほしいから 心臓CTで 石灰化 心臓負荷検査は OKでしたが カテーテル検査 しますかと 言われましたが していません カテーテル検査 した方ほうがいいですか 心拍数は 普通です 胸の 痛みは ありませんが 最近 少し 心配です 血栓が どこに あるかの 検査は どんな 検査ですか 最近 頸動脈検査は していません CTは 石灰化が どれだけ つまっているか わからないようです 会社経営していますから 突然死は 困るのです どんな検査を 受けると いいですか 一年に一度は 検査したほうがいいと 言われていました これは 負荷検査のことですか よろしくお願いします スミマセン

赤目、突発的な目の充血一週間ほど

突発的に目が充血し、黒目の脇の白目の部分が充血しており、もうすぐ一週間が経ちますが、 まだ引かないようです。 お医者さんからは 一週間もすれば赤みは引く、 それより毛細血管が切れるという事は脳も見て貰った方が良い、 目は心配入りませんという話でした。 このまま何もしないままでいいのでしょうか?

動脈硬化指数について

身長153センチ、58キロあります。 産後数年経つのに痩せられずにいます。 4年前までは48キロぐらいでした。 市の検診でコレステロールなどが引っかかり、一応病院を受診。 やはりコレステロールなどが高かったです。 そちらの説明は受けたのですが、下の端の方に動脈硬化指数というものを見つけました。 2.9以下のところ3.2Hとありました。 ネットで調べると結構やばいみたいなこと書いてあってすごく不安になりました。 痩せれば減るのかな?と思うのですがどうすればいいのでしょうか? あと3.2Hという結果は結構ヤバめなのでしょうか?不安です。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「動脈硬化」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。