記事1『心筋梗塞や狭心症を未然に防ぐ-冠動脈のMDCT検査とは?』では冠動脈検査における造影剤を使用しないMDCT検査の有用性についてお話いただきました。では、万一MDCT検査によって動脈硬化が発見された場合、どのような治療を行うのでしょうか。

動脈硬化の原因や治療、MDCT検査の有効な活用方法について引き続き岡山大学 名誉教授の伊藤 浩先生にお伺いしました。

動脈硬化とはどのような状態か

ヒトの血管を水道管に例えると、動脈硬化は水道管の壁が錆びついて水垢が溜まってきている状態です。血液は正常に流れるため自覚症状がなく、その詰まりになかなか気付けませんが、先々、血管が詰まるリスクが知らない間に高まっている状態です。

動脈硬化の原因は老化現象ではない

元来であれば、どんなに年を取っても動脈硬化ができないことが正常です。ではなぜ動脈硬化が起きてしまうかといえば、糖尿病・メタボリックシンドローム・高血圧など、生活習慣の乱れにより血管が蝕まれてしまうからです。このような生活習慣病と呼ばれる疾患に罹患した患者さんの多くは40〜50代あたりで、動脈硬化ができてきてしまいます。なお、生活習慣が大きく乱れているような場合、20〜30代といった若年で動脈硬化が起きることもあります。

動脈硬化は心筋梗塞を引き起こす

動脈硬化が見受けられなければ、向う10年の心筋梗塞を起こすリスクは1%未満といわれています。一方で動脈硬化を起こしている箇所が多く、その程度が大きければそれだけ心筋梗塞のリスクも増えます。

それまで健康だった方が突然、心筋梗塞で倒れるという話を耳にすることがありますが、このような方も自覚症状がないだけで元々動脈硬化がある方がほとんどです。

どのような場合に造影剤を使用しないMDCT検査を検討すべきか

病院で糖尿病やメタボリックシンドローム、高血圧などの診断を受けた方は、すでに動脈硬化が起きている可能性もあるため、一度検査を受けることをお勧めします。

しかし、記事1『心筋梗塞や狭心症を未然に防ぐ-冠動脈のMDCT検査とは?』でも述べましたが、多くの医療機関では狭窄の有無だけに着目し、動脈硬化の有無を視野に入れずに検査を行うことが多いです。そのため、患者さん自身が正しい知識を持って検査機関をお選びいただきたいと考えています。

動脈硬化が懸念される方は一年おきの検査を

動脈硬化の恐れがある方には、現在行なっている治療が効果を発揮しているか確認する意味でも年に一度の検査をお勧めしています。

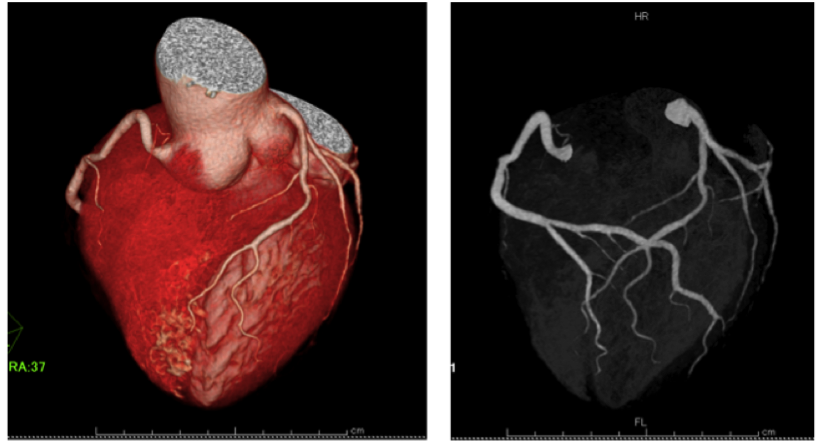

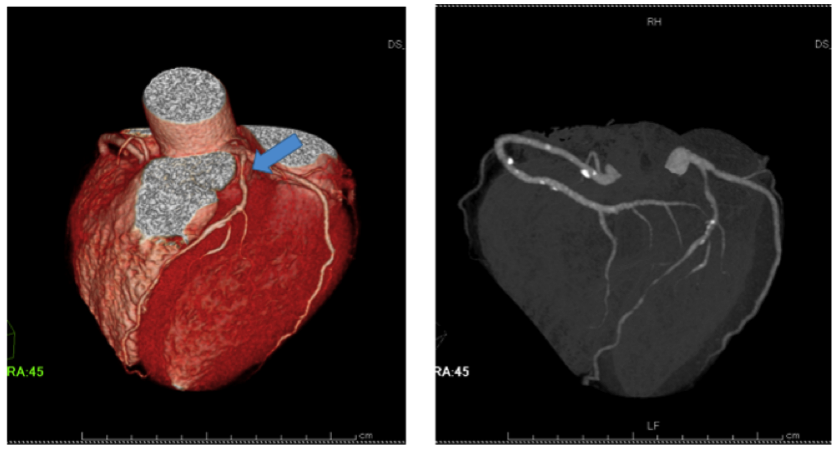

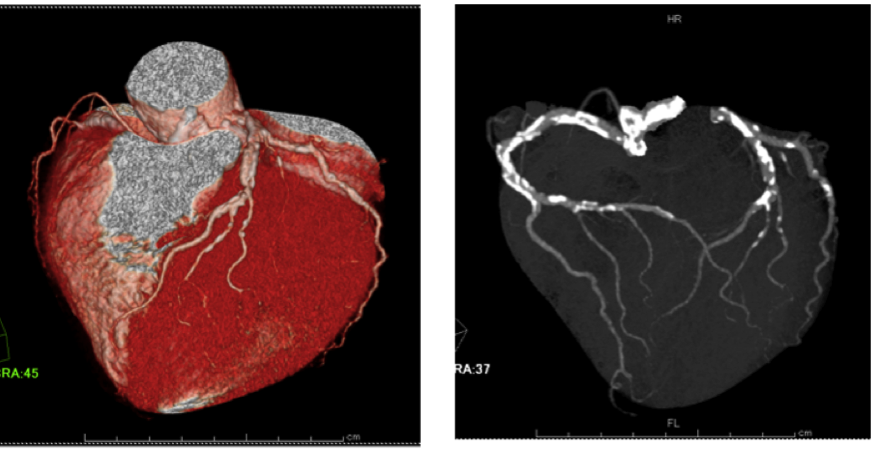

記事1でも述べましたが、造影剤を使用しないMDCT検査を行えば動脈硬化はスコアとして数値でみることができます。例えば初年の検査の結果、動脈硬化のスコアが20だった場合、1年後の検査の数値がそれよりも高ければ、治療が不十分であるということになり、逆に数値が安定していれば効果的な治療ができているということになります。一度できた血管の石灰化はなかなか減らすことができないので数値が下がるということはあまりありませんが、安定した数値を保ちうまく付き合っていくことはできます。

また、このように医師が患者さんに毎年の検査を勧めることができるのも、ひとえに造影剤を使用しないMDCTによる患者さんの被ばく量がとても低いからです。

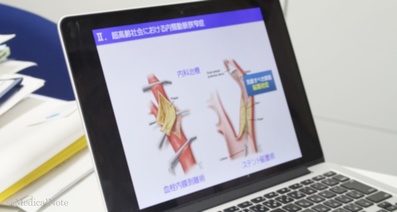

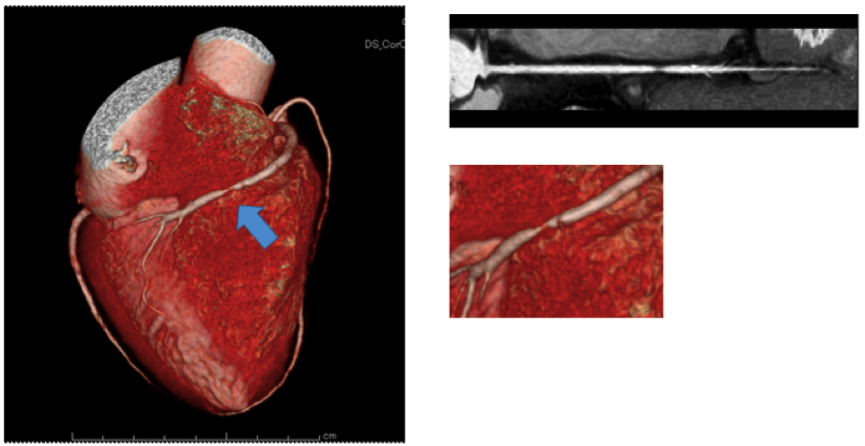

【提供画像:MDCTで撮影した冠動脈の状態とスコア】

MDCT検査だからこそできる冠動脈と内臓脂肪の検査

動脈硬化や狭窄は生活習慣によって引き起こされるもので、糖尿病や肥満、高血圧との結びつきが強いことは先ほども述べました。

そのため、私たちはMDCT検査の際に心臓周りだけでなく、お腹周りのCTも撮影するようにしています。これは内臓脂肪の増減をみるためです。1年前の検査に比べ、内臓脂肪が増えていれば動脈硬化のリスクも高まっていると考えることができます。

動脈硬化の治療は、心筋梗塞の予防につながる-食事や運動など生活習慣の改善が先決

動脈硬化治療の基本は薬や手術ではなく、生活習慣の改善です。具体的には、運動・食生活の改善・肥満体型の方にはダイエットなどです。これらを患者さんに行ってもらった上で、必要であれば薬を処方することがありますが、薬が補助的な役割であることを前提としています。

動脈硬化を悪化させないために必要な治療

・運動をして筋肉をつける

・正しい食生活を送る

→脂質を取り過ぎていないか

→総カロリー数は自分の身体・年齢に合っているか

→栄養について正しい知識を持っているか

改めて生活習慣を見直す-なぜ今、糖尿病が増えているのか

1950〜60年代と比べると、現代は糖尿病患者が4〜50倍増えています。

この原因としては、現代人が脂肪を摂りすぎること、また、運動をしなくなってしまったことが挙げられます。勘違いされやすいのですが、実は摂取カロリーそのものは当時と今とで大きな差がありません。ダイエットでよく重視されている炭水化物においてはむしろ1950〜60年代と比較して摂取量が減っています。食生活に関していえば、それ以上に脂質の摂取量が増えたことが問題といえます。

バランスのよい食事が重要

「炭水化物抜きダイエット」という言葉を聞いたことはありませんか。炭水化物の摂取量を減らし、脂肪や体重を落とすダイエットです。確かに脂肪を減らすためには炭水化物の摂取量をコントロールすることも大切です。炭水化物を減らすと、ヘモグロビンA1c値という数値が下がり糖尿病の罹患率を下げることもできます。しかしこれを減らしただけで生活習慣における全ての問題が解決し、健康的になれるとはいえません。

なぜなら、炭水化物を控え過ぎると脂肪が減るだけでなく、筋肉も細くなっていってしまうからです。筋肉が落ちてしまえば、健康になるために不可欠な運動もできなくなってしまいます。

たとえば、マラソン選手も本番前にはカーボローディングといって、炭水化物の多い食事を摂ります。これは42.195km走りきるには筋肉のためにも炭水化物が必要だからです。

もちろん、運動をしない現代人が炭水化物を過剰に摂取するのはよいことではありません。しかし、減らしすぎると運動ができなくなり、もっと危険だということを理解し、バランスのよい食事を心がけましょう。

MDCT検査を効果的に用い、患者さんの治療へのモチベーションを高める

動脈硬化の治療において最も大切なことは、検査によって現状をしっかり把握し、心筋梗塞や狭心症など考えられる最悪の状況を予防することです。前述のMDCT検査は画像診断によって患者さんと危機感を共有し、状況の改善の道を共に歩むためのツールなのです。

治療方法が服薬や手術ではなく、患者さん本人の生活習慣の改善となると、当然きちんと行える方とそうでない方といらっしゃいます。生活習慣を整えることが苦手な患者さんは「薬でどうにかならないだろうか」とおっしゃることもあります。そのような方には薬よりも生活習慣を変えるほうが動脈硬化を防ぐ意味で有効であるということを伝えるようにしています。また、ご自身が努力をすればするだけ数値として結果が出る治療であるということを伝え、患者さんが治療に前向きになれるよう後押しをしています。

生活習慣病の改善は動脈硬化だけでなく様々な疾患の予防につながる

生活習慣病が引き起こすのは、動脈硬化ばかりではありません。脂肪肝や脳梗塞など、生活習慣の乱れが引き起こす疾患は数え切れません。ですから、生活習慣の改善は、結果的に動脈硬化だけでなく様々な疾患の予防につながるといえます。

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が13件あります

どうしたらいいのか

昨日首の 左胸鎖乳突筋の炎症で左こめかみのあたりが痛くて受診しました。 念のため脳のCTを撮ろうと言われ撮りました。脳梗塞とか、脳内出血とかはないけど、って言いながら、CT画像を診ていくと、途中 何やら画像に白く写るものがあり、動脈硬化と言われました。他には何も言われませんでした。これって脳外科で詳しく診てもらった方がいいのでしょうか、何も言わないって事は大事には至らないって事なんでしょうか

心臓血管の カテーテル検査

友達が 心臓血管に ステント 入れました 昨年に 子どもが ほしいから 心臓CTで 石灰化 心臓負荷検査は OKでしたが カテーテル検査 しますかと 言われましたが していません カテーテル検査 した方ほうがいいですか 心拍数は 普通です 胸の 痛みは ありませんが 最近 少し 心配です 血栓が どこに あるかの 検査は どんな 検査ですか 最近 頸動脈検査は していません CTは 石灰化が どれだけ つまっているか わからないようです 会社経営していますから 突然死は 困るのです どんな検査を 受けると いいですか 一年に一度は 検査したほうがいいと 言われていました これは 負荷検査のことですか よろしくお願いします スミマセン

赤目、突発的な目の充血一週間ほど

突発的に目が充血し、黒目の脇の白目の部分が充血しており、もうすぐ一週間が経ちますが、 まだ引かないようです。 お医者さんからは 一週間もすれば赤みは引く、 それより毛細血管が切れるという事は脳も見て貰った方が良い、 目は心配入りませんという話でした。 このまま何もしないままでいいのでしょうか?

動脈硬化指数について

身長153センチ、58キロあります。 産後数年経つのに痩せられずにいます。 4年前までは48キロぐらいでした。 市の検診でコレステロールなどが引っかかり、一応病院を受診。 やはりコレステロールなどが高かったです。 そちらの説明は受けたのですが、下の端の方に動脈硬化指数というものを見つけました。 2.9以下のところ3.2Hとありました。 ネットで調べると結構やばいみたいなこと書いてあってすごく不安になりました。 痩せれば減るのかな?と思うのですがどうすればいいのでしょうか? あと3.2Hという結果は結構ヤバめなのでしょうか?不安です。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「動脈硬化」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。