尿の泡立ちや浮腫(むくみ)、体重増加により異変を感じ、ご自身で病気に気づく患者さんも多い「ネフローゼ症候群」。ネフローゼ症候群によるむくみは顔や足に現れることが多く、指で押すと跡が残るといった特徴があります。倉敷中央病院腎臓内科主任部長の浅野健一郎先生に、ネフローゼ症候群の4大症状とその特徴、治療法と食事に関するアドバイスについてお伺いしました。

ネフローゼ症候群の代表的な症状-むくみや尿の泡立ち

腎臓でフィルターの役割を果たしている糸球体(しきゅうたい)の機能が低下し、尿中に多量のタンパク質が排出される病気を「ネフローゼ症候群」と総称します。ネフローゼ症候群を発症することで現れる代表的な症状は、以下4つです。

【ネフローゼ症候群の4大症状】

- むくみ(足やまぶた、顔などに現れる)

- 体重増加

- 尿量の減少(急速に悪化するネフローゼ症候群の場合にみられる)

- 尿の泡立ち

自覚しやすい症状は尿の泡立ち

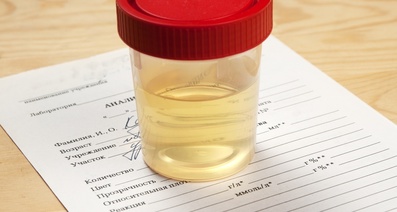

多くの患者さんは、尿の泡立ちで異変に気づかれ、病院を受診されます。尿が泡立つ理由は、尿中に多量のタンパク質が排出されることによって、尿の粘稠度(粘り気)が高くなるからです。

健康な人でも尿に小さな泡立ちがみられることはありますが、ネフローゼ症候群の場合、たとえるならばビールの泡のように尿に重なった形で泡が立つといった特徴があります。

あるいは、洗濯泡のように一粒が大きく、なかなか消えないという例もあります。こういった特徴があるため、一度ネフローゼ症候群を発症されている方は、ご自身で再発に気づき、早期に病院を受診される傾向があります。

ネフローゼ症候群のむくみの特徴-指で押すと跡が残る

ネフローゼ症候群による浮腫は、医学用語で“pitting edema”(圧痕性浮腫)と呼ばれます。“pitting edema”とは、ブヨブヨとした部分を指で押すと、グーッと沈んでいき、その跡がなかなか消えないような浮腫のことです。

また、決して多くはありませんが、年に数例はブヨブヨとした浮腫ではなく、カチカチと硬化した浮腫を呈しているネフローゼ症候群をみることもあります。

寝起きは顔やまぶた、夕方になると足がむくむ人が多い

寝ている間は、体の水分が上半身へと留まりやすい傾向があるため、寝起きはまぶたや顔に上述した浮腫が現れやすくなります。起床し、活動することで水分は下半身へと下りていくため、昼以降は足のスネ(前頸部)や足の甲(足背部)がむくむ患者さんが多くみられます。

爪の異常はネフローゼ症候群に特徴的な症状というわけではない

爪の印やがたつきは強い栄養障害が起こったときなどに現れる

メディアなどでは、ネフローゼ症候群の典型症状として「爪の異常」が挙げられていることがあるようです。しかし、私の経験上は、爪に異常が現れる患者さんはそう多くはないと感じています。

爪のがたつきや色の変化は、ネフローゼ症候群に限らず、強い栄養障害が起こったときに現れます。低蛋白血症やその他の多種多様な病気により、爪の症状が出ることがあるため、本疾患に特徴的な症状であるとは思われません。

重症化したネフローゼ症候群の症状

低蛋白血症が重症化した場合は、強い浮腫が現れます。現在は薬剤が開発され、重度の浮腫もコントロールできるようになりましたが、私が医師となったばかりの1990年前後には、微小変化型ネフローゼ症候群により、浸出液が表皮から漏れるような深刻な浮腫で大学病院に入院されている患者さんも多々いらっしゃいました。

尿量が減り、胸水が溜まることも

また、難治性のネフローゼ症候群では、尿量が減り、胸水が溜まって息苦しさを訴えられる患者さんもいらっしゃいます。症状が重い場合は、胸腔穿刺により胸水を抜く処置を行なうこともあります。

ネフローゼ症候群から末期腎不全に移行する例もある

巣状分節性糸球体硬化症などが重症化すると、腎機能が悪化し、透析治療が必要となるケースもあります。

一時的に透析治療を必要とし、離脱できる例もあれば、年単位で進行し、末期腎不全へと移行して生涯透析治療が必要になる例もあります。

ネフローゼ症候群の検査

ネフローゼ症候群を診断するための主な検査は、血液検査と尿検査です。

これら2つの検査により、以下の定義を満たしているかどうかを確認します。

【ネフローゼ症候群の定義(記事1『ネフローゼ症候群の原因とは?尿中に多量のタンパク質が排出されるメカニズム』より抜粋)】

- 尿蛋白が3.5g/1日以上が持続(定性3+から4+)

- 血液中の血清アルブミン濃度が3.0g/dL以下(低アルブミン血症)

血液中のすべてのタンパク質の合計量である総蛋白の値は、さまざまな要因により上下します。そのため、総蛋白よりも左右されにくい血清アルブミン濃度を測定します。

ネフローゼ症候群との鑑別が必要な疾患は?

浮腫が生じるため、心不全の可能性を考え、循環器内科を受診するようすすめられる患者さんもおられます。特に当院の循環器内科は規模が大きいため、まず循環器内科で検査を受け、心臓に問題がないことが確認でき、なおかつ尿蛋白が異常値を示していた場合に腎臓内科に紹介となるパターンが多くなっています。

ネフローゼ症候群の治療-薬物療法が中心

3種の利尿薬を使い分ける、あるいは併用する対症療法

ネフローゼ症候群の治療は、本質的な治療であるステロイド療法と、浮腫を抑制するための薬物療法(対症療法)をセットで行います。

従来は、以下3種類の利尿薬を使い分けるか、併用して浮腫をコントロールする対症療法が一般的でした。特に、糖尿病性腎症により症状が進行している場合は、利尿薬をうまく使わなければ、浮腫を緩和できないケースもあります。

- ループ利尿薬に分類されるフロセミド

- サイアザイド系利尿薬

- 抗アルドステロン薬のスピロノラクトン

新たなタイプの水利尿薬が登場

また、最近になりトルバプタンという水利尿薬が承認され、新たな治療選択肢のひとつとなりました。浮腫のコントロールのために、上記3剤に加え、トルバプタンも併用するケースもあります。

薬物療法では浮腫をコントロールできない場合の治療(対症療法)

透析機器を使って除水するイーカム(ECUM)

上述の薬物療法でも症状が緩和されない場合、透析機器を使用し、血液中から余分な水分を除水することがあります。この方法を、イーカム(ECUM)といいます。イーカムも、貯留した体液を抜く治療ですので、ネフローゼ症候群に対する対症療法ということになります。なお、イーカムは浮腫のコントロールが困難な糖尿病性腎症に対し行われることがありますが、それ以外のネフローゼ症候群に対しては一般的な治療法ではありません。

ネフローゼ症候群に対するステロイド療法

尿蛋白を減らすための本質的な治療は、プレドニゾロンを用いたステロイド治療です。点滴治療などは体内の水分を増やしてしまうため、内服薬を処方します。ただし、糖尿病の合併症である糖尿病性腎症によるネフローゼ症候群には効果がありません。

ネフローゼ症候群治療に用いるステロイド薬の副作用

ステロイド療法を行なう際に注意しなければならない(あるいは多くみられる)副作用には、以下のような症状や病気が挙げられます。

ST合剤の予防投与により減少したニューモシスチス肺炎

このほか、ステロイド治療により免疫力が低下するため、感染症にも注意が必要です。

過去には、ニューモシスチス・イロベチイという微生物を原因とするニューモシスチス肺炎(カリニ肺炎)が高頻度で起こっており、実際に私も感染された患者さんの治療にあたった経験が多々あります。

現在では、ST合剤を利用して、ニューモシスチス肺炎の予防のために少量投与を行っているため、発症頻度は大きく減少しました。

しかしながら、肺炎を含む感染症全般への注意は、今も変わることなく重要といえます。

ネフローゼ症候群の入院期間

ネフローゼ症候群の治療は、原則入院で行います。平均入院期間は、約3週間となっています。

ただし、何度か再発されている微小変化型ネフローゼ症候群の患者さんなどで、薬の服用方法やご自身の病状をよく理解されている方は、外来治療となることもあります。

ステロイドの内服はやめられる?ネフローゼ症候群に対する薬の服用期間

完全な断薬は難しいが一時的に休薬することは多い

ネフローゼ症候群のほとんどは根治(完治)させることが難しく、症状や患者さんの年齢などに応じてステロイド薬を中止・減薬しながら、治療を続けることが一般的です。

たとえば、小児の微小変化型ネフローゼ症候群の場合、ステロイド薬の副作用で成長障害を来すリスクがあるため、一旦治療をやめることが大半です。

ただし、薬をやめると多くの場合再発するため、その時点で再度治療を再開することとなります。

再発が多いネフローゼ症候群とは?

微小変化型ネフローゼ症候群は、ネフローゼ症候群のなかでも再発率の高い疾患として知られています。再発しない患者さんのほうが少ないといっても過言ではありません。ただし、ステロイドに追加することで再発率を減少させる薬もわかっているため、難治性の場合は専門医とよく相談し、ご自身の状況に適した治療を受けてください。

膜性腎症もステロイド薬を減らしていくと、期間を経て再発することが多いですが、半年から1年の間にひとりでに尿蛋白が減少していく場合もあります。これを自然寛解(かんかい)といいます。

二次性ネフローゼ症候群であれば、原疾患の治療で改善がみられることも

二次性のなかで根治できる可能性があるネフローゼ症候群は、悪性腫瘍に合併して起こる膜性腎症です。二次性膜性腎症と診断した時点では原疾患は不明であるものの、1年後などに早期胃がんや早期大腸がんの診断がつき、切除手術を行なうことで、尿蛋白もゼロに近い状態まで下がるケースがときにみられます。このようなケースは、人口の高齢化に伴い増加しました。しかし、なぜ大きな腫瘍がない場合でも尿中にタンパク質が排出されるのか、そのメカニズムについては明らかになっていません。

また、腫瘍関連物質が腎臓の糸球体係蹄上皮細胞に付着しているかどうかも確認されておらず、今後のさらなる研究が待たれます。

ほかにも、B型肝炎やC型肝炎を原疾患とした二次性ネフローゼ症候群の場合、ウイルス除去治療を行なうと尿蛋白も減ることがあります。

ネフローゼ症候群と食事療法-腎臓病食に切り替える必要はあるのか?

ネフローゼ症候群は、腎不全とは異なる腎臓の病気です。多くのネフローゼ症候群の患者さんが低たんぱく食(腎臓病食)へ変更すべきか不安視されていますが、ネフローゼ症候群を単独で発症している場合は、タンパク質の摂取を制限する必要はありません。

したがって、私は患者さんから質問を受けたときには、たんぱく質摂取量の標準量である「標準体重(kg※)×1.0~1.2g/日」を摂取してよいとお答えしています。

※標準体重(kg)=身長(m) × 身長(m)× 22(BMI)

「エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガイドライン」にも記載されていますが、ネフローゼ症候群の原疾患によっても考え方がかわってくるので、ご興味のある方は目を通されてはいかがでしょうか。

タンパク質の過剰な摂取は低蛋白血症改善にはつながらない

また、これとは逆に低蛋白血症をきたしている場合、タンパク質をしっかりと摂取すればよいのではないかと議論されることもありますが、実際にはタンパク質を食事から摂っても病気がよくなることはありません。ネフローゼ症候群の治療目的は尿蛋白を減らすことであり、そのためには本記事で述べたステロイド療法が必要です。

ネフローゼ症候群の患者さんへ-減塩についてのアドバイス

食事についてネフローゼ症候群の患者さんから問われた際には、「塩分は減らしたほうがよい」とお話ししています。実際に、長期間にわたり血清アルブミン濃度が2.0g/dL以下と低い値を示していた膜性腎症の患者さんが、徹底した減塩を行ったところ、足の浮腫が和らいだという例もみてきました。減塩により低アルブミン血症を改善できるわけではありませんが、浮腫を抑制できるケースは多いため、食事の際には塩分を控える(1日6g未満)ことをおすすめします。

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 腎臓内科主任部長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が10件あります

尿検査について

高校の頃から毎回学校で行われる尿検査に引っかかります。蛋白のところで引っかります。蛋白のところで引っかかるとゆうのはどこか悪いのでしょうか?尿の色も普通だし体の体調も健康です。なぜ引っかかってしまうのでしょうか?

健診結果に関する質問(尿蛋白)

今年の健康診断で尿蛋白が陽性だったので過去の健康診断を見返していたところ、3年間ずっと陽性で経過観察となっていました。 数値は年によりまちまちで1番多いときで3+でした。 ・この場合、一過性のものではなく何かの病気で陽性反応が出ている可能性もありますか? ・どういった病気が考えられるでしょうか。 ・再検査も検討していますが、緊急性はありますか。何科に行ってどのような検査をすれば良いでしょうか。 上記について教えていただけないでしょうか。 なお、補足事項としては 4年ほど前に1度膀胱炎にかかっています。 あまり関係ないかも知れませんが、γ-GTも年々上がり気味で今年の51になり経過観察となっています。 よろしくお願いいたします。

糖尿病ですか?

最近、喉が乾くことが多く、尿の頻度が10回/日ほどある。 尿も泡立つ。 父が糖尿病を患っており、もしや自分も?かもと思っております。 これは糖尿病の症状ですか?

尿酸値高い

15歳とか小さい時から健康診断では絶対尿酸値が高いことを指摘されています。 現23歳なのですがのこの前の健康診断では、尿酸値8.9でした。 医者からはお酒を抑えることを進められましたがお酒は2年前から辞めています。 小さい時から尿酸値高いので遺伝でしょうか? まだ痛風などの症状は出ていませんがいつ出るか怖いです。 どうしたらよくなるのでしょうか。 身長180 体重57です。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「ネフローゼ症候群」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。