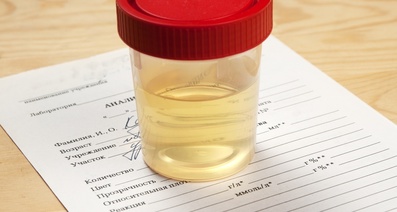

ネフローゼ症候群とは、大量のタンパクが尿に出てしまうために血液中のタンパク(アルブミン)濃度が低下し、その結果全身にむくみが起こる病気です。むくみの正体は水分です。アルブミンは血管内に水分を引き込む作用があることから、血液中のアルブミン濃度が低下すると血管内の水分が外に漏れ出し、皮膚の下や臓器の外にたまるようになります。また、二次的に腎臓においてNa 再吸収を促進し、さらに浮腫(むくみ)を増悪するとされています。原因はさまざまで、明らかな原因疾患がない一次性(原発性)と原因疾患によって起こる二次性(続発性)に分けられ、種類によって治療法が異なります。

本記事では、ネフローゼ症候群の種類別の治療法について解説します。

一次性ネフローゼ症候群の種類と治療法

一次性ネフローゼ症候群は、明らかな原因疾患がないタイプです。病型としては以下が挙げられ、治療はそれぞれの種類や病状に合わせた治療が検討されます。

1.微小変化型ネフローゼ症候群……若い年代に多く、発症が急激なことが特徴です。ただし、治療による反応がよく、予後はよいといわれています。

2.巣状分節性糸球体硬化症……治療の効果が現れないことが多く、腎不全となり透析が必要になる場合もあります。

3.膜性腎症……原因が分からないことが多いですが、約10~20%程度に感染症や悪性腫瘍などが関係していることがあります。

4.膜性増殖性糸球体腎炎……比較的まれに起こるものです。約10%程度は原因不明のもので小児に多く、残りは原因があるもので成人に多いといわれています。

治療

尿タンパクを減らす治療

尿タンパクを減らすためにまず副腎皮質ステロイド薬を使用し、これを内服あるいは点滴で投与します。

ステロイド薬の効果が不十分な場合、繰り返し再発する場合には、免疫抑制薬(シクロスポリン、シクロホスファミド水和物、ミゾリビン)や生物学的製剤(リツキシマブ)を併用することがあります。追加でLDLアフェレーシス(LDL吸着療法)が行われる場合もあります。

むくみを取る治療

塩分を取りすぎると体の塩分濃度を薄めようとして体内に水分がたまってしまい、むくみがひどくなります。そのため、むくみを悪化させないよう塩分の摂取量を制限します。

塩分制限をしてもむくみが悪化するようであれば利尿薬を使用し、それでも改善しない高度のむくみには一時的に透析が行われることがあります。

そのほかの治療

ネフローゼ症候群では血管内に血栓(血の塊)ができやすいため、適度に足のマッサージをしたり軽く歩いたりすることも大切です。血栓予防に抗血小板薬や抗凝固薬を使用することもあります。

そのほか、高血圧症を合併している場合にレニン-アンジオテンシン-アルドステロン系阻害薬を、高コレステロール血症に脂質異常症改善薬を用いるなど、病状に応じた治療が行われます。

二次性ネフローゼ症候群の原因と治療法

二次性ネフローゼ症候群は、原因疾患によって引き起こされるタイプです。原因となる病気には以下のようなものがあります。

- 自己免疫疾患(ループス腎炎、血管炎、紫斑病性腎炎)

- 代謝性疾患(糖尿病性腎症、リポ蛋白腎症)

- パラプロテイン血症(アミロイドーシス、クリオグロブリン、軽鎖沈着症、重鎖沈着症)

- 感染症(ブドウ球菌感染、溶連菌感染症、B 型・C 型肝炎、HIV、梅毒、寄生虫症など)

- 腫瘍(悪性リンパ腫、白血病、多発性骨髄腫、固形がん)

- アレルギー・過敏性疾患(花粉症、ブユ刺虫症、蜂毒、ヘビ毒、予防接種)

- 薬剤(非ステロイド性消炎鎮痛薬、金製剤など)

- 遺伝性疾患(アルポート症候群、ファブリー病、ネイルパテラ症候群、先天性ネフローゼ症候群など)

- そのほか(妊娠高血圧腎症、放射線腎症など)

治療

二次性ネフローゼ症候群では原因疾患に対する治療が優先され、たとえば糖尿病からくる糖尿病性腎症には血糖コントロールを行います。薬が原因となっている場合には原因薬を中止します。医師の指示にしたがって治療を受けるようにしましょう。

治療で気になることがあれば医師に相談を

ネフローゼ症候群の治療は、種類や病状などによって異なります。また、初回の治療効果が乏しい場合には追加の治療が必要になるなど、人によって治療内容が違います。塩分制限などは患者自身で行わなければならないため、気になることがあれば医師に相談するようにしましょう。

イーヘルスクリニック新宿院 院長、帝京大学大学院公衆衛生学研究科 非常勤講師、久留米大学医学部公衆衛生学講座 助教

天野 方一 先生日本内科学会 認定内科医日本腎臓学会 腎臓専門医・腎臓指導医日本抗加齢医学会 抗加齢専門医日本医師会 認定産業医

埼玉医科大学卒業後、都内の大学附属病院で研修を修了。東京慈恵会医科大学附属病院、足利赤十字病院、神奈川県立汐見台病院などに勤務、研鑽を積む。2016年より帝京大学大学院公衆衛生学研究科に入学し、2018年9月よりハーバード大学公衆衛生大学院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)に留学。予防医療に特化したメディカルクリニックで勤務後、2022年4月東京都新宿区に「イーヘルスクリニック新宿院 (eHealth clinic 新宿院)」を開院。複数企業の嘱託産業医としても勤務中。

天野 方一 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

ネフローゼ症候群の原因とは?尿中に多量のタンパク質が排出されるメカニズム

ネフローゼ症候群は完治するのか?-治療中に注意すべきこと

関連の医療相談が10件あります

尿検査について

高校の頃から毎回学校で行われる尿検査に引っかかります。蛋白のところで引っかります。蛋白のところで引っかかるとゆうのはどこか悪いのでしょうか?尿の色も普通だし体の体調も健康です。なぜ引っかかってしまうのでしょうか?

健診結果に関する質問(尿蛋白)

今年の健康診断で尿蛋白が陽性だったので過去の健康診断を見返していたところ、3年間ずっと陽性で経過観察となっていました。 数値は年によりまちまちで1番多いときで3+でした。 ・この場合、一過性のものではなく何かの病気で陽性反応が出ている可能性もありますか? ・どういった病気が考えられるでしょうか。 ・再検査も検討していますが、緊急性はありますか。何科に行ってどのような検査をすれば良いでしょうか。 上記について教えていただけないでしょうか。 なお、補足事項としては 4年ほど前に1度膀胱炎にかかっています。 あまり関係ないかも知れませんが、γ-GTも年々上がり気味で今年の51になり経過観察となっています。 よろしくお願いいたします。

糖尿病ですか?

最近、喉が乾くことが多く、尿の頻度が10回/日ほどある。 尿も泡立つ。 父が糖尿病を患っており、もしや自分も?かもと思っております。 これは糖尿病の症状ですか?

尿酸値高い

15歳とか小さい時から健康診断では絶対尿酸値が高いことを指摘されています。 現23歳なのですがのこの前の健康診断では、尿酸値8.9でした。 医者からはお酒を抑えることを進められましたがお酒は2年前から辞めています。 小さい時から尿酸値高いので遺伝でしょうか? まだ痛風などの症状は出ていませんがいつ出るか怖いです。 どうしたらよくなるのでしょうか。 身長180 体重57です。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「ネフローゼ症候群」を登録すると、新着の情報をお知らせします