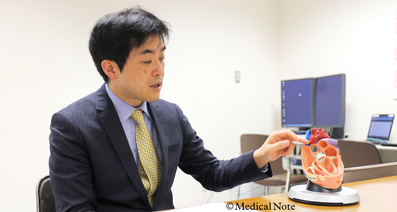

大動脈弁狭窄症の治療方法のひとつであるTAVI(経カテーテル大動脈弁留置術)。日本では2013年に保険適用の対象となり、それから現在に至るまで、臨床の現場で徐々に治療に関する知見が蓄積されてきました。本記事では2013年のTAVI導入時と現在の大動脈弁狭窄症の治療に関する変化について、慶應義塾大学医学部循環器内科の林田 健太郎先生にお話を伺いました。

大動脈弁狭窄症とTAVI(経カテーテル大動脈弁留置術)について

TAVIは、大動脈弁狭窄症の治療法のひとつです。大動脈弁狭窄症は、心臓の出口で血液の逆流を防いでいる“大動脈弁”の開きが悪く(狭く)なり、大動脈に血液が十分に送れなくなる病気で、TAVIが登場するまでは、開胸手術が標準の治療法とされてきました。

しかし、開胸手術は患者さんにとっても負担が大きく、たとえばご高齢の方や、持病のある方、長期入院が難しい方など、治療が受けられない患者さんが一定数いるという問題がありました。そのような状況を解決するため、2002年にフランスでカテーテルを用いて行われた治療が、TAVIの始まりです。日本では2013年に保険適用の対象となり、より低侵襲で患者さんへの負担が少ない治療法として、2020年3月現在まで、臨床現場における治療成績が相次いで発表されるなど、徐々に知見が蓄積されてきています。

TAVIによる治療はどのように行うのか

TAVIは、カテーテルといわれる医療用の細い管を挿入して、開きが悪くなった大動脈弁を人工弁に置き換える治療です。どこからカテーテルを挿入するかによって、いくつかの方法に分けられますが、もっとも侵襲が少なくて済む“経大腿アプローチ”が第一選択となります。しかし、足の血管が細い、血管の石灰化が激しいといった場合には、経心尖、経鎖骨下、経大動脈というアプローチ方法が選択されます。

TAVIのメリット、デメリット

メリット

TAVIにおける最大のメリットは、やはり体への負担が少なくて済む(低侵襲である)ことです。開胸手術の場合には、一時的に心肺を停止させる必要があり、体への負担は大きくなります。しかし、TAVIでは心肺を停止する必要はなく、また傷口もカテーテルを挿入するための1cm程度の小さいもので済むため、結果的に入院期間が短縮できます。開胸手術の場合には、最低でも術後2週間程度は入院が必要となりますが、TAVIの場合は、術後3~4日程度の入院が一般的で、退院後もすぐに日常生活に戻ることが可能です。

TAVIが誕生したことにより、従来であれば開胸手術の負担に耐えられなかった方(ご高齢の方や、持病などを持っている方)でも治療を受けられる可能性が広がっています。

デメリット

一方、TAVIのデメリットは、治療から10年以上が経過した際の成績(長期成績)に関するデータが乏しい点です。ただし、これは世界でTAVIが行われ始めてから20年も経っていないことに加え、現時点ではTAVIの適応となる患者さんは高齢の方が中心で、長期成績が集まりづらいという背景によるものです。徐々にTAVIの適応年齢が広がっていることから、今後は長期成績に関する報告が増えていくことが期待できます。しかし、2020年5月現在、外科手術で置き換える弁とTAVIで置き換える弁を比較して、耐久性に差があるというデータは存在しません。

また、以前はTAVIの実施後に人工弁周囲逆流*を引き起こすこともありましたが、手術に使用する医療機器の進歩などにより、人工弁周囲逆流が起こることは非常に少なくなってきています。

一方で、TAVIで使用する人工弁の種類によっては、外科手術よりもペースメーカーを必要とする可能性が高まるため、治療方針を決定する際には、その点も十分に考慮する必要があります。

*人工弁周囲逆流:人工弁の機能に問題はないものの、人工弁の周囲から血液の逆流が起きてしまうことを指す。重篤な心不全などを引き起こす可能性がある。

大動脈弁狭窄症の治療における変化

2020年3月には大動脈弁狭窄症を含む“弁膜症”の治療ガイドラインが発行されました。新ガイドラインでは、これまで蓄積された知見をもとに治療の適応などの見直しが行われており、大動脈弁狭窄症の治療にも変化がありました。

TAVI治療が適応となる患者さん

従来、TAVIの適応は、ご高齢で外科手術の負担に耐えられない、持病などがあり外科手術を行うにはリスクが高いといった理由で、外科手術が困難であると判断された方が中心でした。しかし、これにも徐々に変化があり、TAVIが選択される患者さんは、必ずしも外科手術が難しい方だけではなくなってきています。

その背景として挙げられるのが、治療成績に関する報告が増えてきたという点です。たとえば、外科手術のリスクが中等度の患者さんに対するTAVIと外科手術の成績を比較した研究では、術後の死亡や合併症である脳梗塞の発生は外科手術よりもTAVIのほうが低いという結果があります。さらに、低リスクで外科手術が行える患者さんに対しても、TAVIと外科手術の術後5年までの成績比較がなされており、これも外科手術に劣らぬ成績です。加えて、術後30日時点での死亡と脳梗塞の発生数を複合的に判断すると、TAVIのほうがよい成績であるということも分かっています。

つまり、現時点では低リスク患者さんのTAVIの長期成績に関するデータはないものの、中期成績においては、外科手術と同等もしくはそれ以上、短期成績においては、よりよい成績であることが示されています。

患者さん一人ひとりの価値観などを重視した治療へ

TAVIで使用する人工弁の耐久性は、10年以下の場合、外科手術で使用する弁に劣らない結果を残していますが、10年以上の耐久性へのデータはいまだ乏しい状況です。こうした問題から、今回のガイドラインの改訂によってTAVIの適応年齢が大幅に若年化することはありませんでした。しかし、80歳以上はTAVI、75歳未満は外科手術を優先的に考えることを大まかな目安としたうえで、最新のデータに基づいて患者さん一人ひとりの年齢や体の状態、生活、価値観、希望を重視して治療方針を決定することが重要だという考え方が今後の治療の軸となるようです。こうした治療方針の決定にあたり、医療機関はハートチーム(弁膜症チーム)*を結成し、さまざまな観点から患者さんそれぞれにとって最善となる治療を検討していくことが求められています。

*ハートチーム:循環器内科医や心臓血管外科医、看護師などをはじめとした多職種の医療従事者がひとつのチームとなり、循環器病をもつ患者さんの診療を行うシステム

大動脈弁狭窄症治療の今後

患者さんの価値観によって治療方針を決定するという流れが出てきたことで、患者さんの意見も非常に重要になってくるといえます。最終的にリスクなどを判断して方針を決定するのは医師ですが、患者さんご自身も大動脈弁狭窄症のそれぞれの治療について、そのメリットやデメリットを理解し、意見を主張する必要が出てくるでしょう。不明な点や不安な点は担当医に相談するなどして、事前に解消しておくことも大切です。

今後、患者さんの価値観を重視したことで、より若年でもTAVIを実施するケースも増加する可能性があります。それによりTAVIの長期成績に関するデータが蓄積されれば、大動脈弁狭窄症の治療にもさらに変化が出てくることが予想されます。

慶應義塾大学医学部循環器内科 特任准教授/心臓カテーテル室主任

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が4件あります

TAVIについて情報をください

父が心不全を起こし、詳しい検査の結果で大動脈弁狭窄症と診断されました。現在72歳です。骨折で手術を受けたことはありますが、ほかに大きな病気もしたこともありません。医師からは弁の置換術を勧められました。開胸での手術になるそうです。 調べたところTAVIというのがあると知りました。この手術の方が父の体に負担が少ないのではないかと思っています。 千葉県内で出来る病院を教えてください。あと、開胸手術との差とかメリットやデメリットについても教えてください。

先天性弁膜症の大動脈狭窄症症候群大動脈弁不全閉鎖症

3年前から心電図にQT延長雑音エコー心電図脈が飛びました。胸部のレントゲンでは以上なしでした。この場合手術薬とかなるでしょうか?毎年引っ掛かかってて参ってます。血液検査は異常なしです。どうしてなんでしょうか?教えて頂けますか?動機息切れ胸がチクチク痛む。めまいもします。

繰り返す胸の違和感と不整脈

二年前に脈が飛ぶ感じと、胸の違和感が原因で病院を受診して、冠攣縮性狭心症の疑いがあると診断されました。その後三ヶ月おきくらいに、胸の息苦しさと脈が飛ぶ症状が一ヶ月から二ヶ月ほど続くサイクルを繰り返しています。 不整脈と胸の違和感以外は食欲もあり、よく眠ることも出来ますし、しびれ等はありません。毎日のウォーキングも続けています。 三ヶ月おきに繰り返す今の状況は、異常でしょうか?今の状況から命にかかわる状態になることはありますか?

心臓弁取り替え手術をしないといけないのか?

急いで手術をしないといつ死ぬかわからないので、早くと結論を急がれている。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「大動脈弁狭窄症」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。