心臓には、血液の逆流を防止するための4つの弁が備わっており、その弁に何らかの異常が起こって血液が正しい方向に流れなくなる病気を、心臓弁膜症といいます。心臓弁膜症は自然に治ることがなく、命に関わる心不全の原因となる危険性もあります。早いうちに病気を発見し、適切な治療を受けることが非常に重要です。

本記事では心臓弁膜症について解説します。

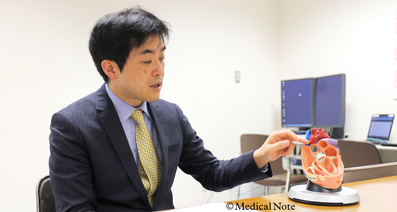

心臓弁膜症とは? 心臓のしくみと弁のはたらきについて

心臓のしくみ

心臓は、筋肉でできた袋のような臓器です。収縮することによって血液を全身へ送り出すポンプの役割を担っています。

全身から戻ってきた血液は、心臓の右上に位置する右心房に入ります。そして、その下にある右心室に運ばれ、そこから肺へ送られます。やがて血液が肺から戻ってくると、今度は心臓の左上にある左心房に入り、その下の左心室へ移り、そこから大動脈へ出て全身に送られます。

弁のはたらき

血液を全身に巡らせるためには、血液を常に前へ前へと送り出す必要があり、逆方向へ流れないようにしなくてはなりません。そのために、心臓の中には、血液の逆流防止弁が備わっています。

心臓の4つの部屋に、それぞれ、三尖弁・肺動脈弁・僧帽弁・大動脈弁と呼ばれる、合計4つの逆流防止弁があります。

右心室に入った血液を肺へ送り出すときは、右心房側にある三尖弁が閉じ、肺動脈側にある肺動脈弁が開くことで、正しい方向に血液が流れます。同じように、左心室に入った血液を全身に送り出すときは、左心房側の僧帽弁が閉じ、大動脈側の大動脈弁が開きます。このはたらきにより、全身の血液の流れは一方向に保たれています。

私たちに聞こえるドキドキという心臓の音は、これらの弁が順番に閉じているときの音なのです。

そして、これらの弁が何らかの原因で壊れ、血液が逆流したり、流れなくなったりする状態を心臓弁膜症といいます。

心臓弁膜症の種類

心臓弁膜症の分類について

心臓弁膜症は、異常が起こった弁がどれか、そして、その弁にどのような異常が起こったのか、その内容によって種類が分けられます。

4つの弁の中で異常が起こりやすいのは、大動脈弁と僧帽弁です。

弁に起こる異常の内容としては、狭窄症(開きが上手くいかず、血液の流れが悪くなった状態)と、閉鎖不全症(正常に閉じることができず、血液の逆流が起こっている状態)とがあります。

手術の対象となることが多い心臓弁膜症について

代表的な心臓弁膜症は次のとおりです。

これらの中でも、当院で手術の対象となることが特に多い大動脈弁狭窄症と僧帽弁閉鎖不全症について、ご説明します。

心臓弁膜症の1つ、大動脈弁狭窄症

大動脈弁狭窄症とは

大動脈弁は、左心室と、心臓のすぐ外にある大きな動脈との境目にある弁です。大動脈弁狭窄症は、その大動脈弁に問題が起こる病気であり、加齢などに伴って動脈の血管が硬くなる動脈硬化と関係しています。特に高齢の患者さんに増加しているといわれています。

大動脈弁狭窄症で起こっている現象は、ホースの水流を想像すると分かりやすいかもしれません。ホースの先端を絞って狭くしたとき、ホースの中は膨らんで圧力が上がり、外へ出る水流は細く少量になります。大動脈弁狭窄症の方の心臓でも、同じことが起こっているのです。

弁が上手く開かなくなって大動脈に十分な血液が流れないと、心臓は圧力を上げながら、より多くの血液を押し出そうとします。そうしているうちに、筋肉でできた心臓の壁は、圧負荷によって分厚くなります。その結果、心臓の内腔(内側の空間)が小さくなり、一度に送り出される血液はますます少なくなっていくのです。

突然死の危険性

このとき、大動脈弁を境目にして、心臓内部の圧力は、心臓の外側である全身の血圧よりも高くなっています。何かの原因で血圧が突然上がると、それに伴って心臓の圧力が高くなり過ぎてしまい、それ以上血液を送れなくなる危険性があるのです。

また、血流量が十分に確保されないと、心臓自身が動くエネルギーも不足します。分厚くなって動き続けている心臓に酸素や栄養が行かなくなるのです。重症の場合には、突然死につながることもあります。

心臓弁膜症の1つ、僧帽弁閉鎖不全症

僧帽弁閉鎖不全症とは

僧帽弁は2枚の弁からなり、それぞれが腱索と呼ばれるパラシュートの紐のようなもので引っ張られることで、開け閉めがコントロールされています。

この弁の開け閉めに異常が発生し、完全に閉じることができなくなると、僧帽弁閉鎖不全症となります。そして、弁に起こった異常の違いによって、この病気はさらに2つの種類に分類されます。

一次性僧帽弁閉鎖不全症

弁そのものや弁の開閉に関わる組織の形状の変化を原因とする場合、一次性僧帽弁閉鎖不全症と呼ばれます。

たとえば、弁を引っ張って支えている腱索が切れたり、伸びたりすると、僧帽弁が正常に閉じることはできなくなります。

また、リウマチ熱(A群連鎖球菌感染)などによって弁そのものの変性が起こると、2枚の弁が閉じようとしても隙間が生まれてしまい、きちんと閉じなくなってしまいます。

二次性僧帽弁閉鎖不全症(機能性、虚血性)

一方、拡張型心筋症や心房細動、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)などが原因で、心臓が大きくなってしまうことがあります。

心臓自体が大きくなると、膨らんだ心筋と共に腱索が常に引っ張られることになり、腱索に支えられる弁も開いたままの状態になります。また、心臓の拡大に伴って弁を取り巻く輪(弁輪)が拡大すると、前後の弁尖が合わなくなり、隙間ができてしまいます。

心臓弁膜症の検査と診断

心臓弁膜症の検査の種類

心臓弁膜症の患者さんにみられる主な症状として、息切れ・胸の痛み・動悸などがあります。この症状に気付き、医療機関を受診したり、かかりつけ医に相談したりすることにより、検査を受けることになります。

診察で心臓の聴診などを行い、心臓弁膜症が疑われるときには、心臓のエコー検査を行います。エコー検査では、心臓弁膜症の診断に欠かせない情報である、血液の流れる速度や方向を調べることができます。

心臓弁膜症の早期発見の重要性について

心臓弁膜症は自然に回復することがありません。早期に病気を発見し、適切な治療を行うことにより、病気を進行させないことが望ましいです。

息切れや胸の痛み、動悸などは、心臓弁膜症の患者さんでなくても起こるため、運動や年齢のせいだと見逃されやすい症状です。「自分は大丈夫だ」と思い込まず、少しでも気になることがあれば、すぐに医師に相談しましょう。

また、一度でも心臓弁膜症の疑いがあると指摘された場合には、その後も定期的にエコー検査を受け、悪化を見逃さないようにすることも大切です。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

僧帽弁閉鎖不全症の治療――手術と小さい創で行う“MICS”について

僧帽弁閉鎖不全症とは?――その原因と症状

関連の医療相談が10件あります

喘息発作について

喘息、弁膜症を持ってる弟が、9時半過ぎ頃喘息の発作を起こしてしまい、吸入をさせ落ち着いたので眠っているのですが、呼吸が少し苦しそうで、喘鳴がかすかに聞こえます。 この際、どう対処したら良いのでしょうか?

心臓弁取り替え手術をしないといけないのか?

急いで手術をしないといつ死ぬかわからないので、早くと結論を急がれている。

ミックス手術で振動細動の手術(左心耳切除)他

はじめまして、私の病名は心臓弁膜症三芯弁逆流です、一般の手術は開胸手術だそうですが、年齢が86歳の高齢なので悩んでいます、九州医療センターでは、ミックス手術ができるそうなので、相談いたします、 体重は60k,今のところ、心臓疾患でこれとゆう、症状は、全くありません.

右耳からザッザッという拍動性の耳鳴りが半年以上続いています

今年の4月頃に右耳からザッザッという音が聞こえるようになりました。主に静かなところで聞こえます。4月に脳神経外科に行きMRIで血管に異常がないことを確認してもらい様子を見てみましょうと言われました。 それでも毎日のように耳鳴りが続くので先月耳鼻科に行き鼓膜の検査や聴力検査をしました。鼓膜は異状なし、聴力はやや悪くなっているがまだ正常範囲とのこと。ビタミンや血管の流れをよくする薬などをもらいましたが未だに良くなりません。 どうすれば改善するでしょうか。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「心臓弁膜症」を登録すると、新着の情報をお知らせします

![メディカルノート編集部 [医師監修]](http://carbon-assets.medicalnote.jp/uploads/doctor/image/0/740/s200x200_5c2d6660-6479-496b-a4d5-a475eca85c88.png)