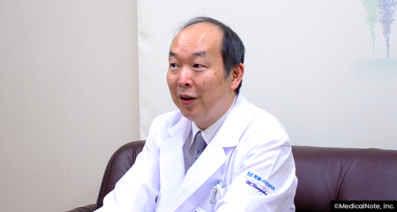

尿検査は、CKD(慢性腎臓病)という比較的発見しづらい病気の発見につながる重要な検査です。特に尿検査で蛋白尿が出ている場合は、すぐに専門医のもとで詳しい検査を受けることが推奨されます。蛋白尿はかつて、医師の間でも軽視されてきた項目の一つでしたが、現在はそれが見直され、蛋白尿からCKD(慢性腎臓病)を発見することの重要性が説かれてきています。また、現状の検査の体制を見直すことも大切だといいます。引き続き、東京医科大学腎臓内科主任教授の菅野義彦先生にお伺いします。

尿検査の歴史

日本は尿検査の頻度が非常に高い国といえます。これほど尿検査が確立されている理由は、戦後にまで遡ります。

かつての日本では、子どもに腎疾患の割合が多かったといわれています。当時は下水などの衛生面が整っていなかったため、抵抗力の弱い子どもが細菌感染による腎炎にかかりやすかったのです。

また、子どものCKD(慢性腎臓病)は比較的治療によって回復しやすかったため、学校検診でCKD(慢性腎臓病)を探すことが非常に大事にされてきました。このような背景から尿検査が学校で普及し、現在でもその歴史が継続して、学校検尿や健康診断での検尿が広く行われているのだと考えられます。また、尿は回数や場所を問わず採取できるため、人間の検体として一番とりやすい物質であるという点も大きいでしょう。

尿検査では何をみるのか? 第一の目的は腎臓の機能を確認すること

尿検査によってCKD(慢性腎臓病)という比較的発見しづらい病気をみつけることができます(採血でCKD(慢性腎臓病)は発見しづらいのです)。尿検査では糖尿病の可能性や栄養状態なども調べることができますが、やはり第一は腎臓のための検査といえるでしょう。特に「蛋白尿」は、CKD(慢性腎臓病)を早期発見するために非常に重要な項目です。

(詳細は記事1『CKD(慢性腎臓病)の可能性と初期症状:蛋白尿(たんぱく尿)は早期発見のサイン』)

なぜ蛋白尿が出ると危険なのか?

タンパクは人体の構成に欠かせない必須栄養素であり、健康な状態であれば尿中に排出されないはずです。そのため、タンパクが尿に浸出してくる場合は、腎臓に何らかの異常があると考えられます。

蛋白尿だけでは何の異常が起こっているかまで判断できませんが、蛋白尿陽性は医師に相談するべきだというサインになります。

蛋白尿は腎臓病以外でも出る場合があるが、なかにはCKD(慢性腎臓病)の人もいる

蛋白尿は健康な方でも出る場合があります。例えば風邪をひいている場合、激しい運動をした後などでも出現します。健康診断で蛋白尿が検出され、東京医科大学にてしっかりと病気の有無を調べると、9:1くらいの割合で「病気ではない」つまり継続的な通院や治療の必要がないという結果が出ます。

蛋白尿は専門医からも「放っておいてよい」と誤解されてきた

前項で述べた通り、ほとんどの方は蛋白尿が陽性でも異常ではないため、かつては医師の間でも「蛋白尿の患者さんは診察しなくてもよい」と考えられていました。現実的な面をいえば、1割の患者さんのために後の9割を除外することが非効率であったためともいえます。しかし裏を返せば、残り1割の方は実際にCKD(慢性腎臓病)であり管理や治療が必要な状態です。

このように、これまでは蛋白尿でみつかったはずの患者さんを見逃してしまっていたため、現在透析を受けている患者さんが多くいるのかもしれません。透析には1人あたり平均約500万円の治療費が必要です。現在の患者数は約30万人で、年間1兆5000億円の医療費がかかっています。これは社会的に大きな負担です。もちろん、透析を受ける患者さん自身の負担も非常に大きいでしょう。

精密検査の結果は「空振り」でもよい―蛋白尿が出た場合はすぐに専門医に相談を

2000年代に入ってから、腎臓学会を中心に、蛋白尿の患者さんをしっかりと診ることの重要性が訴えられはじめました。

私たちは、蛋白尿が検出されたものの実際にはCKD(慢性腎臓病)ではなかった方を「空振り」と呼びます。「空振り」は健康である証明になりますから、「空振りでよかった」ということができます。だからこそ、蛋白尿が出ても不安にならず、安心して精密検査を受けにきていただきたいとお伝えしています。

※蛋白尿が出た患者さんをしっかりと診ることで透析患者は減るのか?

CKD(慢性腎臓病)は経過が長いので、時間が経たないと実際に患者数が減るかどうかは分かりません。理想としては、2020年代には明確な変化が現れていればよいと考えています。

実際に蛋白尿で病院に行った場合何をするのか?

蛋白尿で受診された患者さんに対しては、蛋白尿の原因がCKD(慢性腎臓病)によるものか(治療に向き合う蛋白尿かどうか)を診断していきます。

病気ではないということが分かれば、そのまま経過観察となります。要精査といわれて大病院に来るときは不安になると思いますが、辛い検査をすることもなければ入院もしませんから、安心して検査を受けにきてください。ご自身で判断せず、この蛋白尿は放っておいてもよいのか治療が必要なのかを判断してもらいましょう。我々専門医が異常なしと判断すれば2~3年は有効です。

地道な方法ですが、CKD(慢性腎臓病)の早期発見の方法はこうして専門家がひとりひとりの患者さんをみていく以外にありません。

病院に「来ない」患者さんへの対応を考えることが重要

より多くの方に検査を受けにきていただき、CKD(慢性腎臓病)を早期発見するためには、医師が蛋白尿の患者さん全員を診る体制を築くことと同様、患者さんが「蛋白尿で病院に行かなければならない」と思えるような仕組みを作る必要があると考えています。

現在、医師は病院に「来た」人をどうするかという点に重きを置いているのが現状です。これは医師にとってごく自然なことであり、役割でもあります。

一方で、記事1『CKD(慢性腎臓病)の可能性と初期症状:蛋白尿(たんぱく尿)は早期発見のサイン』で述べたように「病院に行く必要性を感じず、実際に来ない」方がどのようにすれば来院できるか考えることも、同じくらい重要です(CKD(慢性腎臓病)で来院される患者さんは、検査で陽性が出た方のうち10分の1程度といわれています)。

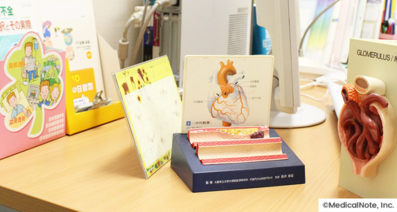

「蛋白尿で試験紙が赤くなる」?! 菅野義彦先生の研究活動について

蛋白尿検査で用いられる試験紙は1枚20円と非常に安価であり、その方法もすでに完成された文化となっています。だからこそ、今やどの腎臓専門家も手をつけようとしていませんでした。

なぜ患者さんが受診されないのか、どうすれば患者さんは病院に来てくれるかを考えたとき、私は「びっくりさせること」が大事だと考えます。

CKD(慢性腎臓病)は病状の進行に時間がかかる病気です。医師が放っておけば状態が悪くなると患者さんに説明して、受診を続けていただいても、患者さんにとっては治療の有無にかかわらず一向に容態が変化しないように感じられます。ですから病院に来る時間が惜しいと思って、受診を止めてしまう方が多いのです。

また、現在使用されている尿蛋白の試験紙は、最初の色素が黄色で、尿に蛋白がたくさん含まれているほど緑色が濃くなるという仕組みを持っています。大きな変化ではないため、尿蛋白が危険なサインかもしれないということが明確に伝わりません。

現在私は、蛋白尿が陽性だったときの試験紙色素の変化を、よりインパクトの強いものに変えられないかという研究を行っています。

-、±、+の表記を血糖や血圧のように数字で表せばよいのではないかと考える方もいるかもしれませんが、たとえば「尿蛋白が250」と表されてもよくわからないでしょう。

患者さんの受診を促すためには、蛋白尿が陽性だったときに試験紙が黄色から緑に変わるという仕組みそのものを変えたり、あるいは化学反応が起こったりして、検査の段階で患者さんが「蛋白尿は危ない症状だ」と思うような強い印象を与えるしかありません。

たとえば、これは例ですが、検尿のコップに別の色素を入れておいて、蛋白陽性の尿が入ったら赤色に変わったり、煙が出たりと、すぐに驚かせるような変化が必要です。

こうしたインパクトを与えることは、CKD(慢性腎臓病)の早期発見のために非常に重要だと考えています。

新しい尿検査の方法を実現化するにあたっての課題

前述のように、蛋白尿検査のシステムはあまりにも完成してしまっている状態です。現在の検査では1枚20円という非常に安価な試験紙が用いられています。このような確立された検査の体制に入っていけるかという点が課題になります。

たとえば、仮に私が「蛋白尿に反応して黒くなる試験紙」を開発したとします。CKD(慢性腎臓病)の早期発見のためには非常に期待できる試験紙ですが、既存の試験紙よりもコストが高ければ導入は難しくなります。つまり、新しい試験紙を開発した場合、他の試験紙と同じ価格で提供できるようにしなければならないのです。

とはいえ、特殊な加工を施し、新しい生産ラインを作るなどの工程を考えたとき、はたして20円で売れるのか、そもそも新しい試験紙を開発して本当によいのかという問題に直面します。本当に商品化するためには企業との連携が必要ですが、企業がこの研究に参画してくれるかどうかもしっかりと検討する必要があるでしょう。

ただし、これまでどの専門家も疑問に思わず、方法を変えようとしなかった文化を変えようとする努力は大切だと思っています。

数年かけてようやく、「新しい試験紙で蛋白尿の方が体の異常を認識できる方法を考える」という構想をここまで具体的な話にすることができました。他の腎臓の先生が誰も取り組まないような研究ですが、少しでもCKD(慢性腎臓病)の患者さんを早期発見し、透析の患者さんを減らすために開発を続けていきます。

東京医科大学 腎臓内科主任教授

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が10件あります

肺炎について今後の治療方針や転院について相談

現在89歳である父が肺炎と診断され、現在、近くの病院に3週間入院しています。現在の症状は 1. 熱が38度近くになったり、平熱になったりを繰り返している 2.本人は息苦しさを今も感じており、酸素吸入器をつけている。血中酸素飽和度は70代くらいの数値 3.医師からは、色々な薬を試しているが、なかなか適したのが見つからないとの事で、三日前にステロイド剤を使用したところ、副作用から本人は起き上がる事もできなくなり、ぐったりしてし始めた。トイレも自力で行けなくなり、体力も相当消耗している様子で 腎臓が悪くなり、病院からはステロイド剤を変えてみるとの事。 尚、何の種類の肺炎かについては、医師からの明確な説明は無く、少し前は誤嚥性肺炎の可能性もあると話しをしていたが、明確な肺炎の種類が分からないように見える。 4.食欲は今のところ有り、意識もしっかりしている。既存症は無い。 この病院がまだ色々な薬を試している一方で父の体力がどこまで持つのか心配しています。 今の病院の治療方針は正しいのか、他の病院に転院した方が良いのかアドバイスを頂けないでしょうか。 病院からは、今は安静にして動かさず、体力の温存に努めるべきとの説明を受けています。 よろしくお願いします。

腎臓結石の治療について

他病気の疑いがあり、CTを受けたのですが、その際に腎臓に結石があるのが偶然見つかった、と言われました。 先生からは現状では治療の必要がなく、尿管に落ちてくるかどうかもわからない、と言われました。 そこで疑問なのですが、 ①CTは内科で受けたのですが、泌尿器科の診断を受けた方がよいでしょうか? ②経過観察は、健康診断を受ける1年に1回エコーを受ける程度でいいのでしょうか?(そもそもエコーでは結石があるのがわかっていない) ③尿管に落ちると激痛を伴うようですが、回避する方策はないのでしょうか? ご回答いただけると幸いです。

NASHの治療について

人間ドックでNASHの可能性が高いと診断され、精密検査で肝臓内科を受診したところやはりNASHの可能性が高いと診断されました。 病院ではNASHは運動して食事をコントロールして体重を減らせば治りますから深刻な考える必要はないですよと言われました。 しかし自分でNASHについて調べると2割の人が肝硬変になるというデータもあり、恐ろしい病気なのではと思ってます。 NASHは肝臓内科の先生が言う通り体重を減らすことによって完治することは可能な病気なのでしょうか? 肝硬変にならないために体重管理以外にしなければいけないことはないのでしょうか?

健康診断で血圧が

昨日健康診断を受けて、血圧をはかったら上が150で下が88でした。昨年は上が110で下が85ぐらいだったのにいきなり上がり出して怖いです。何か病気のサインでしょうか?自分では疲れやすいぐらいで前とあまり変わらないと思うのですが?病院に行った方が良いですか?ちなみに143cm体重79キロです。体重落とさないと駄目ですよね?塩辛いおつまみやお酒、スナック菓子大好きです。これはやめないとまずいですね。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「慢性腎臓病」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。