医師に聞く“慢性腎臓病”の早期発見や病院探しのポイント~セルフケアの一環としても受診することが大切~

日本では、成人の8人に1人がかかっているともいわれる慢性腎臓病(CKD)。近年、糖尿病や高血圧症などに続いて、新しい国民病として注目されつつあります。

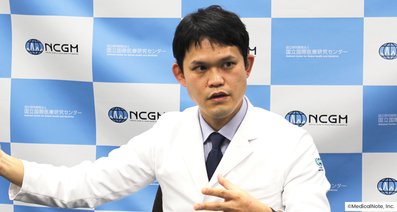

慢性腎臓病とは、何らかの腎臓の障害が3か月以上続くことを指し、かなり進行するまで自覚症状がないために、発見が遅れてしまうことも少なくありません。今回は慢性腎臓病を早期発見する重要性や早期発見のためにできることなどについて、eHealth clinic院長の天野 方一先生にお話を伺いました。

慢性腎臓病は早期発見が重要といわれる理由

慢性腎臓病において、早期発見が大切である理由は大きく2つあります。1つ目は、腎臓の機能は一度進行すると治療をしても改善しにくく、発見が遅れると透析療法を避けられない可能性が高いからです。

慢性腎臓病が疑われるのは年齢、性別、血液検査で分かる血清クレアチニン値の3つから計算できる“推算糸球体ろ過量(eGFR)”という数値が、100点満点中60点以下になった方です。また透析療法が検討されるのは、推算糸球体ろ過量が100点満点中20点以下になった方です。

慢性腎臓病はかなり進行するまで症状が現れませんから、腎臓の機能が進行していても、気が付かない方が少なくありません。そのため、気付いたときには透析療法が必要な状態になっていて、治療による改善も期待できず、透析療法が必要になることで生活の質が下がってしまう方もいます。このようなことを避けるためにも、より早期に慢性腎臓病を発見し、今より悪くならないように治療を行うことが重要であるといえます。

早期発見が大切なもう1つの理由は、慢性腎臓病がさまざまな臓器に悪影響を与えることが分かっているからです。慢性腎臓病にかかると、心臓の病気、脳梗塞、認知症などの疾患リスクが高まるといわれているほか、新型コロナウイルス感染症のような感染症が重症化しやすくなると考えられています。このような観点からも、慢性腎臓病は早期に見つけて進行を防ぐことが大切です。

発見されるタイミング――発見が遅れると命に関わるケースも

実際に慢性腎臓病が発見されるきっかけは人それぞれですが、発見・受診のタイミングが遅れれば遅れるほど、前述のようなリスクが高くなります。ここでは、慢性腎臓病が発見されるタイミングについて、私の経験から特に印象的だったことをご紹介します。

健康診断で発見されるケース

慢性腎臓病はかなり進行するまで無症状なので、多くの場合、学校や職場で受ける健康診断をきっかけに発見されます。健康診断を毎年受けている方の場合、比較的早期に異常を発見でき、食事療法や運動療法といった適切な治療を行うことにより、病気の進行を防ぐことが期待できます。

健康診断で異常が見つかったら――放置せずに産業医・医療機関へ相談

健康診断を受けている方で時々あるのが、異常があるにもかかわらず医療機関などを受診せず放っておいてしまうことです。これではせっかく早期に異常を発見しても、適切な治療を行うことができません。

たとえば、私は産業医として企業で勤務をすることがあるのですが、ある時、これまで産業医のいなかった企業で働く従業員の方の健康診断の結果を拝見したところ、すぐにでも医療機関を受診したほうがよいような異常のある方がいらっしゃいました。そこで対象の従業員の方と緊急面談を行い、すぐに医療機関を受診していただいて治療を開始できたことがありました。

このように企業の産業医なども活用しながら、「健康診断を受けっぱなしにしない」「気軽に相談できる医療従事者をつくる」といったことを心がけていただけるとうれしいですね。

発見が遅れ、救急搬送されたケース

また、専業主婦・専業主夫の方などで定期的に健康診断を受診する習慣のない場合では、かなり進行してから慢性腎臓病が発見されることもあります。

私が経験した例では、長年健康診断を受けず元から肥満気味だった40歳代の女性が呼吸困難で救急搬送され、一時は命の危険にさらされました。結果的に命は助かったのですが、重篤な腎不全による呼吸困難と診断され、腎臓の機能を回復することは難しく、生涯にわたる透析療法を行うか、腎移植を行うかを選択しなければならなくなりました。

このように働き盛りの40~50歳代でも、人によってはかなり進行した慢性腎臓病に発展している恐れがあるため、定期的な健康診断は重要といえます。

早期発見のためには定期的な健康診断がもっとも重要

前述のとおり慢性腎臓病の早期発見には、なにより年1回の健康診断を受けることが大切です。ただし、近年は専業主婦・専業主夫の方のほかにも、フリーランスの増加など働き方の多様性も相まって健康診断を受ける習慣のない方も少なくありません。このような方にはぜひ一度、自治体の健康診断や各クリニックの行う健康診断なども視野に入れて、年に1度健康診断を受ける習慣を取り入れていただきたいですね。

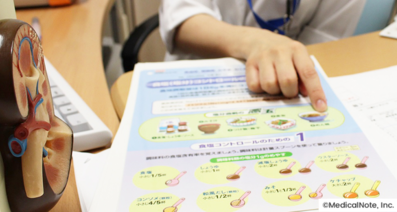

また、慢性腎臓病の早期発見のみに関していえば、薬局で購入できる自分で尿検査を行える検査紙も有効です。これを用いて尿タンパクを測定し、異常があれば医療機関を受診するというのも早期発見には十分有用であるといえます。

受診の考え方

慢性腎臓病はかなり進行しないと自覚症状の現れない病気なので、健康診断などで血液検査・尿検査を受けて異常が現れたときには、自覚症状がなくても一度医療機関を受診していただきたいと思っています。

もちろん、異常があったからといって必ず病気が見つかるわけではありません。特に尿タンパクなどは、ストレスや過度な運動などによって一時的に高値になることもあります。ですが、病気の可能性もゼロではない中で、結果的に「大丈夫だった」という安心感を得るためにも、異常があったときは一度医療機関を受診していただきたいと思っています。

病院の選び方のポイント

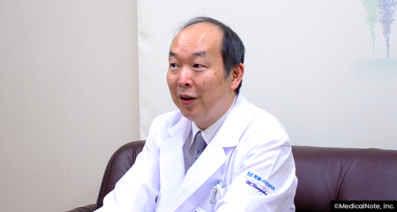

慢性腎臓病は糖尿病や高血圧症と比較すると医師の中でも認知度が低いため、専門家の診療を受けるためにも日本腎臓学会腎臓専門医の在籍する医療機関を受診することをおすすめします。

また、診断後は長きにわたって付き合っていく必要のある病気なので、自分のライフスタイルに合った受診しやすい医療機関を選ぶことも大切です。たとえば、立地や予約システムなど受診しやすい環境にある医療機関を選ぶことを意識してみるとよいでしょう。

医療をより身近に、より日常に感じてもらいたい

現代の日本においては、病気とうまく付き合いながら生活することもできるようになってきているほか、健康志向も高まっています。そうした中で、私は病気になったときはもちろん、病気を予防したいとき、心配なことがあるときにも気軽に医療に触れられるような環境作りが非常に重要だと考えています。

そこで、いつでも必要なときに、直接でもオンラインでも医療を受けることができるクリニックとしてeHealth clinicを開業しました。特に働き盛りで多忙な方などにとっては、医療機関を受診する時間を作ることはそう簡単ではないと思っています。このような方にも簡単に相談していただけるよう、インターネットでの診療予約や決済、オンライン診療なども取り入れ、より多くの方の健康面での相談役としてお役に立ちたいと思っています。気になっていることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

慢性腎臓病の治療に関して詳しくは、2記事目『慢性腎臓病の治療のポイント』をご覧ください。

イーヘルスクリニック新宿院 院長、帝京大学大学院公衆衛生学研究科 非常勤講師、久留米大学医学部公衆衛生学講座 助教

天野 方一 先生日本内科学会 認定内科医日本腎臓学会 腎臓専門医・腎臓指導医日本抗加齢医学会 抗加齢専門医日本医師会 認定産業医

埼玉医科大学卒業後、都内の大学附属病院で研修を修了。東京慈恵会医科大学附属病院、足利赤十字病院、神奈川県立汐見台病院などに勤務、研鑽を積む。2016年より帝京大学大学院公衆衛生学研究科に入学し、2018年9月よりハーバード大学公衆衛生大学院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)に留学。予防医療に特化したメディカルクリニックで勤務後、2022年4月東京都新宿区に「イーヘルスクリニック新宿院 (eHealth clinic 新宿院)」を開院。複数企業の嘱託産業医としても勤務中。

天野 方一 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が10件あります

肺炎について今後の治療方針や転院について相談

現在89歳である父が肺炎と診断され、現在、近くの病院に3週間入院しています。現在の症状は 1. 熱が38度近くになったり、平熱になったりを繰り返している 2.本人は息苦しさを今も感じており、酸素吸入器をつけている。血中酸素飽和度は70代くらいの数値 3.医師からは、色々な薬を試しているが、なかなか適したのが見つからないとの事で、三日前にステロイド剤を使用したところ、副作用から本人は起き上がる事もできなくなり、ぐったりしてし始めた。トイレも自力で行けなくなり、体力も相当消耗している様子で 腎臓が悪くなり、病院からはステロイド剤を変えてみるとの事。 尚、何の種類の肺炎かについては、医師からの明確な説明は無く、少し前は誤嚥性肺炎の可能性もあると話しをしていたが、明確な肺炎の種類が分からないように見える。 4.食欲は今のところ有り、意識もしっかりしている。既存症は無い。 この病院がまだ色々な薬を試している一方で父の体力がどこまで持つのか心配しています。 今の病院の治療方針は正しいのか、他の病院に転院した方が良いのかアドバイスを頂けないでしょうか。 病院からは、今は安静にして動かさず、体力の温存に努めるべきとの説明を受けています。 よろしくお願いします。

腎臓結石の治療について

他病気の疑いがあり、CTを受けたのですが、その際に腎臓に結石があるのが偶然見つかった、と言われました。 先生からは現状では治療の必要がなく、尿管に落ちてくるかどうかもわからない、と言われました。 そこで疑問なのですが、 ①CTは内科で受けたのですが、泌尿器科の診断を受けた方がよいでしょうか? ②経過観察は、健康診断を受ける1年に1回エコーを受ける程度でいいのでしょうか?(そもそもエコーでは結石があるのがわかっていない) ③尿管に落ちると激痛を伴うようですが、回避する方策はないのでしょうか? ご回答いただけると幸いです。

NASHの治療について

人間ドックでNASHの可能性が高いと診断され、精密検査で肝臓内科を受診したところやはりNASHの可能性が高いと診断されました。 病院ではNASHは運動して食事をコントロールして体重を減らせば治りますから深刻な考える必要はないですよと言われました。 しかし自分でNASHについて調べると2割の人が肝硬変になるというデータもあり、恐ろしい病気なのではと思ってます。 NASHは肝臓内科の先生が言う通り体重を減らすことによって完治することは可能な病気なのでしょうか? 肝硬変にならないために体重管理以外にしなければいけないことはないのでしょうか?

健康診断で血圧が

昨日健康診断を受けて、血圧をはかったら上が150で下が88でした。昨年は上が110で下が85ぐらいだったのにいきなり上がり出して怖いです。何か病気のサインでしょうか?自分では疲れやすいぐらいで前とあまり変わらないと思うのですが?病院に行った方が良いですか?ちなみに143cm体重79キロです。体重落とさないと駄目ですよね?塩辛いおつまみやお酒、スナック菓子大好きです。これはやめないとまずいですね。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「慢性腎臓病」を登録すると、新着の情報をお知らせします