慢性腎臓病とは、“腎臓の障害”と“腎臓の機能低下”のいずれか、または両方が3か月以上続いている場合に診断される病気のことです。生活習慣や加齢が関係していることから、治療では生活習慣の改善や食事療法、薬物療法などを総合的に行う必要があります。中でも特に重要といえるのが食事療法です。

本記事では、慢性腎臓病の食事療法の重要性や制限が必要な栄養素などについて解説します。

慢性腎臓病ではなぜ食事療法が必要なの?

まず、慢性腎臓病と食事の関係性について理解しましょう。

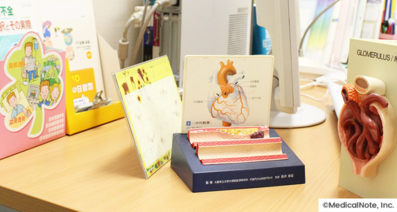

腎臓には約100万個の糸球体(毛細血管の球形の塊)があり、水分や塩分、老廃物などは糸球体でろ過され、尿として排泄されます。しかし、腎臓の機能が低下するとこのはたらきが弱くなり、健康なときに腎臓によって排出されていた塩分タンパク質から出る老廃物などが処理されにくくなり、食事の内容によっては腎臓に負担をかけてしまうことになるのです。

このため、慢性腎臓病では腎臓に負担をかけるような特定の栄養素を制限し、腎臓に負担をかけない食事を徹底する食事療法を行うことが重要です。これによって、ある程度は腎機能低下の進行を抑えることができるといわれています。

制限が必要な栄養素

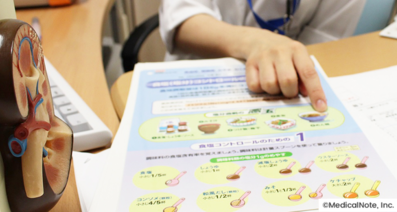

慢性腎臓病の人が食事の際に気を付けるべき主な栄養素が、タンパク質、塩分、カリウムです。これらの摂取量が多いと腎臓に負担がかかるため、摂取量を制限する必要があります。

タンパク質

必要以上にタンパク質を摂取することが腎臓の機能を悪化させると考えられています。これはタンパク質を摂取することで老廃物が作り出され、それを処理する腎臓に負担がかかるためです。したがって、基本的に慢性腎臓病ではタンパク質を制限することが望ましいとされています。

一方で、高齢者、特にサルコペニアやフレイルを合併している場合は、過度なタンパク質制限を行うことがサルコペニアやフレイルの悪化につながることもあるため、個々の状態やリスクなどに応じた食事管理を行う必要があると考えられています。また、植物性タンパク質は腎臓機能の低下を抑えるという新しい研究報告もあり、いまだ慢性腎臓病の食事などに関するさまざまな研究が行われています。

タンパク質の制限量

一般的に、慢性腎臓病の人では標準体重あたり0.6~0.7g/日にすることが推奨されています。標準体重が60kgの場合には36~42gとなり、普段の生活では80gほど摂取していることが多いため、普段の半分程度に抑えるようにします。また、タンパク質は良質なものを取るように心がけましょう。

なお、タンパク質はほとんどの食品に含まれ、ごはんやパン、麺、肉、魚、卵など、主食となる食品に多く含まれています。そのため、主食を少なくしてバランスのよい食事を心がけることが大切です。

塩分

塩分を取りすぎると腎臓に大きな負担がかかるほか、機能が低下している状態ではうまく塩分を排泄できず体内にたまってしまい、高血圧をもたらします。心不全や肺水腫などの原因にもなるため、慢性腎臓病の人は塩分制限が必要となります。

塩分の制限量

塩分の摂取量は1日6g以下にすることが推奨されています。食塩は調味料としてだけでなく、さまざまな食品に含まれているため、食品に表示されている栄養成分表示から食塩量を調べる習慣をつけることが大切です。ナトリウム表記のものもあるため、食塩量に換算する方法を覚え、減塩に努めるようにしましょう。

カリウム

カリウムは電解質の1つで、腎機能が低下するとカリウムの排泄も減少し、体の中にたまって高カリウム血症という状態になってしまいます。そのため、カリウムの制限も必要です。

カリウムの制限量

血清カリウム値が5.5mEq/L以下になるよう、カリウム摂取量を1,500mg/日以下に制限します。カリウムが多い食品として、果物ではバナナ、野菜類ではイモ類、肉・魚全般、麺、牛乳、トマトジュース、野菜ジュースなどが挙げられます。

このようなカリウムの多い食品を控えつつ、野菜やイモ類などは調理のときに水にさらしたり、大量の水でゆでたりしましょう。こうすることで食品中に含まれるカリウム量を約2割減らすことができるといわれています。

食事の際に注意するポイント

このように慢性腎臓病の人はさまざまな栄養素の摂取量を制限する必要がありますが、量を減らすことだけを考えて食事を取るのはよくありません。

たとえば、タンパク質を制限するとその分の摂取カロリーが減少します。筋肉はタンパク質であるため、カロリー不足になると自分自身の筋肉を壊してエネルギーを作り出し、摂取量を制限しているにもかかわらず、むしろ窒素代謝物が増加して腎臓に大きな負担をかけます。これを回避するために、カロリーは糖質と脂質で補います。したがって、タンパク質の摂取量は徐々に減らしていくとともに、バランスのよい食事を心がけることが大切なのです。水分においては、尿の排泄障害がなければ健康な人と同様に自然の渇感(喉が渇いている感じ)にまかせて摂取します。

なお、食事内容は病気の進行度や性別、年齢、生活状況などによって異なるため、医師や栄養士のアドバイスのもと、自分にあった食事をするようにしましょう。

疑問や不安があれば医師に相談を

腎機能低下の進行を抑えるためには、生活習慣の改善や食事療法、薬物療法などを総合的に行う必要がありますが、中でも食事療法は重要で、患者さん自身が食事制限をしっかりと守ることが治療につながります。

制限が必要な主な栄養素として、タンパク質、塩分、カリウムが挙げられますが、人によってはそのほかの栄養素の制限が必要になる場合があります。また、人によって制限量が異なるほか、間違った食事制限は病状の悪化につながる場合があるため、食事療法について不明なことがあれば医師や栄養士に相談するようにしましょう。

イーヘルスクリニック新宿院 院長、帝京大学大学院公衆衛生学研究科 非常勤講師、久留米大学医学部公衆衛生学講座 助教

天野 方一 先生日本内科学会 認定内科医日本腎臓学会 腎臓専門医・腎臓指導医日本抗加齢医学会 抗加齢専門医日本医師会 認定産業医

埼玉医科大学卒業後、都内の大学附属病院で研修を修了。東京慈恵会医科大学附属病院、足利赤十字病院、神奈川県立汐見台病院などに勤務、研鑽を積む。2016年より帝京大学大学院公衆衛生学研究科に入学し、2018年9月よりハーバード大学公衆衛生大学院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)に留学。予防医療に特化したメディカルクリニックで勤務後、2022年4月東京都新宿区に「イーヘルスクリニック新宿院 (eHealth clinic 新宿院)」を開院。複数企業の嘱託産業医としても勤務中。

天野 方一 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が10件あります

肺炎について今後の治療方針や転院について相談

現在89歳である父が肺炎と診断され、現在、近くの病院に3週間入院しています。現在の症状は 1. 熱が38度近くになったり、平熱になったりを繰り返している 2.本人は息苦しさを今も感じており、酸素吸入器をつけている。血中酸素飽和度は70代くらいの数値 3.医師からは、色々な薬を試しているが、なかなか適したのが見つからないとの事で、三日前にステロイド剤を使用したところ、副作用から本人は起き上がる事もできなくなり、ぐったりしてし始めた。トイレも自力で行けなくなり、体力も相当消耗している様子で 腎臓が悪くなり、病院からはステロイド剤を変えてみるとの事。 尚、何の種類の肺炎かについては、医師からの明確な説明は無く、少し前は誤嚥性肺炎の可能性もあると話しをしていたが、明確な肺炎の種類が分からないように見える。 4.食欲は今のところ有り、意識もしっかりしている。既存症は無い。 この病院がまだ色々な薬を試している一方で父の体力がどこまで持つのか心配しています。 今の病院の治療方針は正しいのか、他の病院に転院した方が良いのかアドバイスを頂けないでしょうか。 病院からは、今は安静にして動かさず、体力の温存に努めるべきとの説明を受けています。 よろしくお願いします。

腎臓結石の治療について

他病気の疑いがあり、CTを受けたのですが、その際に腎臓に結石があるのが偶然見つかった、と言われました。 先生からは現状では治療の必要がなく、尿管に落ちてくるかどうかもわからない、と言われました。 そこで疑問なのですが、 ①CTは内科で受けたのですが、泌尿器科の診断を受けた方がよいでしょうか? ②経過観察は、健康診断を受ける1年に1回エコーを受ける程度でいいのでしょうか?(そもそもエコーでは結石があるのがわかっていない) ③尿管に落ちると激痛を伴うようですが、回避する方策はないのでしょうか? ご回答いただけると幸いです。

NASHの治療について

人間ドックでNASHの可能性が高いと診断され、精密検査で肝臓内科を受診したところやはりNASHの可能性が高いと診断されました。 病院ではNASHは運動して食事をコントロールして体重を減らせば治りますから深刻な考える必要はないですよと言われました。 しかし自分でNASHについて調べると2割の人が肝硬変になるというデータもあり、恐ろしい病気なのではと思ってます。 NASHは肝臓内科の先生が言う通り体重を減らすことによって完治することは可能な病気なのでしょうか? 肝硬変にならないために体重管理以外にしなければいけないことはないのでしょうか?

健康診断で血圧が

昨日健康診断を受けて、血圧をはかったら上が150で下が88でした。昨年は上が110で下が85ぐらいだったのにいきなり上がり出して怖いです。何か病気のサインでしょうか?自分では疲れやすいぐらいで前とあまり変わらないと思うのですが?病院に行った方が良いですか?ちなみに143cm体重79キロです。体重落とさないと駄目ですよね?塩辛いおつまみやお酒、スナック菓子大好きです。これはやめないとまずいですね。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「慢性腎臓病」を登録すると、新着の情報をお知らせします