記事1『CKD(慢性腎臓病)とは-慢性に経過するさまざまな腎臓病の総称。メタボリックシンドロームをはじめ生活習慣病が大きく影響する』ではCKD(慢性腎臓病)の概要についてご説明しました。CKDに限らず、どのような病気でも「早期発見・早期治療」が大切であり、CKDでもそれは同じです。しかし、CKDでは早期発見・早期治療よりもさらに予防が重要となります。

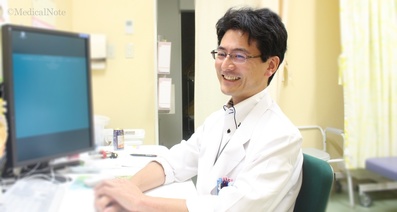

CKDは生活習慣病との関わりが深く、誰もがかかる可能性があります。一方、生活の中で予防することが可能である病気ともいえます。この記事では、具体的にどのような予防をするのか、またもしCKDになってしまった場合どのような治療方法があるのかについて、筑波大学医学医療系臨床医学域腎臓内科学教授の山縣邦弘先生/筑波大学医学医療系腎臓内科学講師の金子修三先生に伺いました。

CKD(慢性腎臓病)の予防-治療の前にもっと大切なのが「予防」すること

CKDにおいて、予防は最も大切なことです。つまる「CKDに罹らないようにすること」これがなによりも重要となります。

記事1『CKD(慢性腎臓病)とは-慢性に経過するさまざまな腎臓病の総称。メタボリックシンドロームをはじめ生活習慣病が大きく影響する』でも述べた通り、CKDは生活習慣病に深くかかわっています。ですから、生活習慣の改善がそのままCKDの予防に繋がるのです。例えば、肥満や運動不足、偏った食生活、飲酒、喫煙、ストレスはCKDの発症を高めます。CKDに至る前に、これらを是正できるよう心がけましょう。

次に重要なのが「早期発見」です。しかし、CKDは目立った症状が現れないため、残念ながら発見のためには検査を受けるほかありません。逆に、簡便な血液・尿検査のみでこれほど簡単に診断と重症度の判定が行える病気はそう多くありません。

血液検査と尿検査を行うだけでCKDになっているかを確認できるため、30~40歳になったら、年に一度は必ず尿検査と血液検査を受けるようにしましょう。

もちろん、高血圧や糖尿病といった他のリスクが分かっているのであれば、そのリスクを持ったときから年に一度は調べる必要があります。これが早期発見につながります。

また、尿検査で異常が見つかったのに異常を放置していたり、生活習慣病でありながら健康診断を受けずにいると腎臓に負担がかかり、気づかないうちに進行し、放っておくと重症化する恐れがあるので、注意しましょう。

CKD(慢性腎臓病)になってしまったら?-食事療法や血圧管理など具体的に行われる治療方法

繰り返しになりますが、最も大切なのは予防することです。しかし、もしCKDになってしまった場合、第一の治療として「生活習慣の改善」が重要になります。具体的な治療法としては以下が挙げられます。

●食事療法

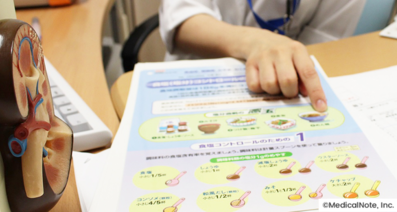

食事療法は、腎機能低下の原因が何であるかを見極めたうえで行います。例えば、血圧が高い方であれば、当然塩分の制限が中心になります。塩分の過剰摂取は高血圧を誘導しやすく、また高血圧になると腎機能障害を助長するので、浮腫・高血圧を伴っている場合は1日6g未満を目標とします。

たんぱく制限に関しては、かつて低たんぱく食が中心に行われていました。しかし慢性腎臓病に関しては、全員が一律に低たんぱく食をする必要はないと考えています。あわせてLDL(悪玉)コレステロールが高ければLDLコレステロールを下げる食事指導、血糖が高い方は血糖を上げ過ぎない食事指導などを行いますが、誰もが同じような制限をすることはありません。

また食事療法を行う場合、最も確実なのは自己流で食事制限を行うのではなく、一度専門家である管理栄養士に食事の指導を行ってもらうことです。そうすることで、自分自身の食事の問題点がみつかり、食習慣をより良い方向に修正できます。

●血圧管理

高血圧を伴っている方に関しては、第一に血圧を下げることが目標になります。血圧には指標があるので、自宅にてリラックスした状態で計る場合は、120/75以下を一定の目安とします。重要なのは、自分で計って記録をつけることです。当たり前のようですが、これも生活習慣改善の一つになります。血圧と同時に体重も計り「記録する」ということを大切にしましょう。

●薬物療法

薬物療法において重要なのは、出された薬をしっかりと飲むことです。当然のように感じられますが、実は難しいことでもあります。特に高齢になると複数の病院から薬をもらうことも増え、その中から自分で選択して薬を飲んでいるという方もいらっしゃいます。

しかし、病院ではそれぞれの症状に合わせて薬を処方しているので、自分で判断して薬を選んだり、勝手に飲むのを止めたりするのは控えましょう。

また、もう一点重要なのが、通院が始まったら絶対に自己判断で通院をやめないことです。なかには「血圧が下がったから」「症状が安定しているから」といって自己判断で通院を止めてしまう方もいます。しかし、通院を中断してしまうと重症化し、脳卒中を起こしたり、症状が悪化したりするリスクを背負うことになります。

きちんと通院しながら病状をコントロールして治療すれば、そうしたリスクを避けることができます。それにも関わらず通院を止めてしまうことは、金銭的な面でも負担を生みます。通院にしても薬にしても自己判断での決定はやめるようにしましょう。

CKD(慢性腎臓病)が重症化してしまった場合-血液透析以外にも選択肢はある

CKDが進行し、末期腎不全に至ってしまった場合、腎臓内科での治療としては以下の3つの選択肢があります。

●腎移植:末期腎不全の方で透析を続けることが難しいなどの場合、腎移植が検討されます。

●腹膜透析

●血液透析

CKDが進行し、腎不全に陥ると自分で体内老廃物を除去できなくなるため透析が必要になります。透析療法では、腎臓に代わって人工機具が体内老廃物や水分を除去し、体内のミネラルバランスを調整します。

透析には血液透析と腹膜透析の2種類があり、どちらの方法で透析を実施するかは個々の状態に応じて決定します。腎移植を受けない限り、末期腎不全の患者さんは一生涯にわたって透析療法が必要です。

割合としては、血液透析がもっとも多く96%程度を占めます。腎移植と腹膜透析については各2%程度です。また、なかには末期腎不全になったとしても、「透析はしない」という選択をする方もゼロではありません。透析を本人の意思に反して無理矢理行うことはできませんし、こうした選択もあくまで自己決定権に委ねられる話となります。

治療は、ほとんど血液透析だけだと思われているかも知れませんが、上記の3つの方法があるということを知っておいてほしいと考えています。また、それぞれどのようなメリット・デメリットがあるのかということも知っておくとよいでしょう。

それぞれの治療におけるメリットとデメリット

透析を選択する場合、免疫抑制剤が不要であることはメリットの一つと考えることもできます。また尿毒症も改善され、治療は全国で行うことができます。ただし、透析は根本的な治療ではありません。合併症も多く、成長発育障害や、女性であれば妊娠出産の困難、生活上の制限なども課されることになります。

血液透析

腹膜透析

腎機能の代償程度

部分的で10%程度

部分的で10%程度

かなり正常に近い

腎機能の代償時間

4時間×3回/週

連続的

連続的

内分泌機能

なし

投薬で不完全だが代償

なし

投薬で不完全だが代償

正常に近い

生活の制約

多い

やや多い

ほとんどない

社会復帰率

制約される

比較的よい

高い

食事・水分制限

強い

やや多い

少ない

免疫抑制剤

不要

不要

不可欠

通院回数

3回/週

1回/月

1回/1~2カ月

出産

きわめて難しい

きわめて難しい

可能

必要な手術

シャント造設

カテーテル留置

腎移植

10年以上の長期治療

可能

従来法では不可能

可能

最大の問題点

長期透析合併症

腹膜炎(硬化性被嚢症)

ドナーが必要

その他の問題

ブラッドアクセス

(シャント)維持

カテーテルトラブル

拒絶反応の危険

重篤な感染の危険

(『トランスプラント・コミュニケーション』より引用)

治療には上記に挙げた3つの選択肢がありますが、この3つを実施している施設としていない施設があり、またすべての治療が自由に選択できる訳ではありません。。そして、主治医は目の前の患者さんにとって最適な方法を勧めるように努めています。。治療方法を選ぶ際には、患者さん自身も情報を得たうえで主治医とよく相談しましょう。

また移植の場合、腎移植を受ければ体が楽になるのは間違いありません。だからこそ、理想的な方向性は移植を受けることです。しかし、そのためには健康な方の腎臓を一ついただかなければならないのが現状です。今後、人工的に腎臓を作りだすような再生医療の分野の発展が望ましいのですが、現状では難しいかもしれません。しかし現在、腎臓再生の分野でも研究成果が徐々に報告されています。

また、現在は圧倒的に血液透析を行うことが多いですが、日本は腎不全の方が元気に暮らせるような体制がしっかりと整っています。

CKD(慢性腎臓病)における透析導入のガイドライン-GFR値が一つの基準となる

透析導入のタイミングはガイドラインで以下のように定められています。

●透析導入時期の判断は,十分な保存的治療を行っても進行性に腎機能の悪化を認め, GFR<15 mL/min/1.73 m2 になった時点で必要性が生じてくる。ただし実際の血液透析の導入は, 腎不全症候,日常生活の活動性,栄養状態を総合的に判断し,それらが透析療法以外に回避できないとき に決定する。

●腎不全症候がみられても,GFR<8 mL/min/1.73 m2 まで保存的治療での経過観察が可能であれば,血液透析導入後の生命予後は良好であった.ただし腎不全症候がなくとも,透析後の生命予後の観点から GFR 2 mL/min/1.73 m2 までには血液透析を導入することが望ましい。

※血液透析のガイドラインより引用

わかりやすくいうと、GFRの数値が15未満になったところが末期腎不全です。それ以前から透析を始める必要はありません。また、もう一つ重要なポイントは、GFRが15になったからといってすぐに透析が導入されることもあり得ないということです。

GFRが15未満というのはあくまで目安であり、症状や多角的な所見など総合的な観点から判断します。具体的な透析を始める時期は、透析を行わないと取り除けないような症状が現れ、かつ生活が困難になったときといえます。

絶対的な条件として、GFRが2を割るまで透析導入を待ってしまうと、仮に症状が現れていない場合でも長生きできなくなってしまう可能性があります。15を割ってもなるべく症状が現れないように、保存的な治療を続けることが大切になります。

日本の平均をみると、透析開始のタイミングはGFR5が目安です。

CKD(慢性腎臓病)の予後と未来-腎臓病対策の歴史や知識を世界へと発信していく

腎機能が完全に回復することはまれですが、腎機能の維持は可能です。具体的には、蛋白尿が0.3g/日未満であれば陰性と判断できますし、血圧管理が十分であれば腎機能低下の速度も減速させることが可能です。また、透析治療で余命をはるかに長くすることもできます。

今後は予後(病気の経過)を少しでも改善させるため、医師が保健指導を行って、患者さんと一緒に結果を出していくことが求められています。そのために、医師も指導法の改善を続ける必要があります。

現在透析を受ける患者さんは増え続けており、これは日本だけでなく世界中の問題となっています。とくに、近年大きく発展を遂げている国では、単純に透析を受ける患者さんが増えているだけではありません。これまで透析を受ける余裕がなかった方たちに、徐々にその余裕が生まれてきているという背景があります。

そのため、今後増えゆくと想定できるそうした国々へ向けて、日本が積み上げてきた知識や経験を発信していくことが大切になるのではないでしょうか。

現在はCKDという言葉が標準化されていますが、日本では1970年代から腎臓病対策を行ってきた歴史があります。もちろん、「CKDは自分自身で診断できる」ことを広め、患者さんに知っていただくことも予防のためには重要です。しかし、これまで地道に積み上げてきた日本の経験は、さらに活かしていくべきであると考えます。

山縣 邦弘 先生の所属医療機関

金子 修三 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が10件あります

肺炎について今後の治療方針や転院について相談

現在89歳である父が肺炎と診断され、現在、近くの病院に3週間入院しています。現在の症状は 1. 熱が38度近くになったり、平熱になったりを繰り返している 2.本人は息苦しさを今も感じており、酸素吸入器をつけている。血中酸素飽和度は70代くらいの数値 3.医師からは、色々な薬を試しているが、なかなか適したのが見つからないとの事で、三日前にステロイド剤を使用したところ、副作用から本人は起き上がる事もできなくなり、ぐったりしてし始めた。トイレも自力で行けなくなり、体力も相当消耗している様子で 腎臓が悪くなり、病院からはステロイド剤を変えてみるとの事。 尚、何の種類の肺炎かについては、医師からの明確な説明は無く、少し前は誤嚥性肺炎の可能性もあると話しをしていたが、明確な肺炎の種類が分からないように見える。 4.食欲は今のところ有り、意識もしっかりしている。既存症は無い。 この病院がまだ色々な薬を試している一方で父の体力がどこまで持つのか心配しています。 今の病院の治療方針は正しいのか、他の病院に転院した方が良いのかアドバイスを頂けないでしょうか。 病院からは、今は安静にして動かさず、体力の温存に努めるべきとの説明を受けています。 よろしくお願いします。

腎臓結石の治療について

他病気の疑いがあり、CTを受けたのですが、その際に腎臓に結石があるのが偶然見つかった、と言われました。 先生からは現状では治療の必要がなく、尿管に落ちてくるかどうかもわからない、と言われました。 そこで疑問なのですが、 ①CTは内科で受けたのですが、泌尿器科の診断を受けた方がよいでしょうか? ②経過観察は、健康診断を受ける1年に1回エコーを受ける程度でいいのでしょうか?(そもそもエコーでは結石があるのがわかっていない) ③尿管に落ちると激痛を伴うようですが、回避する方策はないのでしょうか? ご回答いただけると幸いです。

NASHの治療について

人間ドックでNASHの可能性が高いと診断され、精密検査で肝臓内科を受診したところやはりNASHの可能性が高いと診断されました。 病院ではNASHは運動して食事をコントロールして体重を減らせば治りますから深刻な考える必要はないですよと言われました。 しかし自分でNASHについて調べると2割の人が肝硬変になるというデータもあり、恐ろしい病気なのではと思ってます。 NASHは肝臓内科の先生が言う通り体重を減らすことによって完治することは可能な病気なのでしょうか? 肝硬変にならないために体重管理以外にしなければいけないことはないのでしょうか?

健康診断で血圧が

昨日健康診断を受けて、血圧をはかったら上が150で下が88でした。昨年は上が110で下が85ぐらいだったのにいきなり上がり出して怖いです。何か病気のサインでしょうか?自分では疲れやすいぐらいで前とあまり変わらないと思うのですが?病院に行った方が良いですか?ちなみに143cm体重79キロです。体重落とさないと駄目ですよね?塩辛いおつまみやお酒、スナック菓子大好きです。これはやめないとまずいですね。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「慢性腎臓病」を登録すると、新着の情報をお知らせします