腎臓の仕事は「尿をつくり、体内の水分の過不足を自動的に調整する」ことです。腎臓の機能が何らかの原因で低下し、このような働きが低下してしまう疾患を「CKD(慢性腎臓病)」といいます。CKD(慢性腎臓病)の初期症状にはむくみや蛋白尿などがありますが、ほとんどが気づかれずに放置され、発見が遅れてしまうケースが多くあります。CKD(慢性腎臓病)を早期に発見するためには、尿検査の結果をしっかりとみて、異常があった場合はすぐに専門医を受診することが大切です。東京医科大学腎臓内科主任教授の菅野義彦先生に、CKD(慢性腎臓病)に関する現状の問題点と、様々な尿検査の項目の見方について伺いました。

CKD(慢性腎臓病)は誰にでも起こりうる―自覚症状がない?

CKD(慢性腎臓病)は誰にでも起こりうる一般的な病気の一つで、非常に緩やかに進行する慢性疾患です。

CKD(慢性腎臓病)の特徴には下記の2点が挙げられます。

- 発症初期は自覚症状がない

- 一度発症したら腎機能を取り戻すことができない

CKD(慢性腎臓病)の一番の問題点は「はっきりとした自覚症状が出ない」という点にあります。特徴的な症状が出ないため、異変に気づかず(あるいは気づいても放置してしまう)発見が遅れるケースが多くなっています。また、一度かかってしまうと腎臓の働きを取り戻すことはできません。ですから、早期発見が非常に重要です。

CKD(慢性腎臓病)の発見が遅れる理由① 「むくみ」「体重増加」の症状に気づいても病院に行かない方が多い

CKD(慢性腎臓病)は無症状ではありません。具体的な症状にはむくみ、蛋白尿、血尿などが挙げられますが、いずれも痛みや痒みなどの不快な自覚症状は生じません。

むくみは自分ではなかなか気づくことができませんし、たとえ気づいたとしても「むくみ」を訴えて医療機関を受診される方はまずいません。むくみは大抵の場合、翌朝になれば元の状態に戻っているからです。むくみにより体重も増加しますが、体重の増加を理由に来院される患者さんもいないでしょう。

CKD(慢性腎臓病)の発見が遅れる理由② 尿検査を行っても「何が悪いのかわからない」

むくみと同様、患者さんご本人がたんぱく尿を自覚することもありません。蛋白尿が出ていても見た目には何の変化も起きず、検査を受けて初めて異常を知る方がほとんどです。

しかし、検査で蛋白尿が出現していたとわかっても、ほとんどの方は病院に来ません。

尿検査の結果は-、±、+の3種類で評価します。しかし、多くの方はこの結果を見て良いのか悪いのか判断できないでしょう。たとえば最高血圧(収縮期血圧)が正常値135未満に対して200という結果が出れば、ほとんどの方が異常に数値が高いことに驚いて受診します。血糖の場合も、正常値と自分の数値がかけ離れていれば不安に思って病院に向かうでしょう。

蛋白尿の結果には、こうした「驚き」や「不安」といった受診を急がせる要素がありません。これは大きな課題だと考えています。(蛋白尿検査の重要性と新しい試みについては記事2『「検尿コップの色が変わる」? 尿検査の蛋白尿からCKD(慢性腎臓病)を発見するための取り組み』を参照)

早期段階での発見のために―尿検査で何が分かるかを知っておこう

腎臓の機能を長く健康に保つためには、できる限り早く腎機能の低下を発見し、早い段階で病院に来ることが大事です。

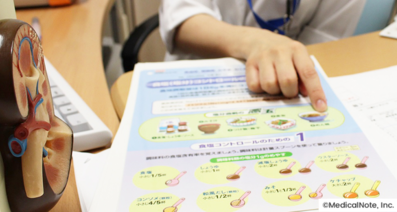

ここからは、一般的な尿検査の項目と、結果の見方についてご紹介します。健康診断などで出た結果をよくみて照らし合わせ、自分がCKD(慢性腎臓病)になっていないかをしっかりと確認しましょう。

様々な尿検査の結果の見方

●蛋白尿

蛋白尿は、CKD(慢性腎臓病)で最初にみられる症状のひとつです。腎臓の組織が障害を受けると、尿中に蛋白質が漏れ出てきます。通常は-あるいは±となり、24時間蓄尿(24時間で出た尿の総量)に0.15g以内であれば、蛋白尿が出ていても問題ありません。

蛋白尿は、運動や発熱によって出ることもあるため、一度蛋白尿が出ただけならば大きな心配はいりませんが、+が続く場合は異常が考えられます。長期にわたって大量の蛋白尿が続くようであれば、腎機能悪化のスピードも速くなるので注意が必要です。

●血尿

尿中に血液が漏れ出ている状態です。血尿は尿潜血検査によって診断します。-~±までは正常であり、+が続くようならば異常が考えられます。

尿検査で血尿が出たとしても、この検査では腎臓から出血しているのか尿路に発生した異常から出血しているのか特定できないため、どの部分から血液が出ているかを調べる必要があります。

●推定糸球体濾過量(eGFR)

学校や市町村の検診で「推定糸球体濾過量(eGFR)」という項目をみた方は多いのではないでしょうか。これは、血液のクレアチニン(Cr)という数字と年齢、性別を利用し、特殊な計算式を使って腎臓のろ過機能を計算した値です。

腎機能はこれを用いて推算します。eGFRが通常の6割以下になってくると腎臓の働きが軽度~中程度低下していると予測され、要注意と診断されます。

●糸球体濾過量(GFR)の計算

☆糸球体濾過量(GFR)の自動計算を行えるWEBサイト:日本慢性CKD(慢性腎臓病)対策協議会

☆計算式を用いて計算する場合

・男性:eGFR (ml/分/1.73㎡) = 194×Cr-1.094×年齢-0.287

・女性:eGFR (ml/分/1.73㎡) = 194×Cr-1.094×年齢-0.287×0.739

※eGFR=推算糸球体濾過量

※Cr=血清クレアチニン値

関連記事:山縣邦弘先生記事「CKD(慢性腎臓病)とは―慢性に経過するさまざまな腎臓病の総称。メタボリックシンドロームをはじめ生活習慣病が大きく影響する」

●血清クレアチニン(Cr)

クレアチニンは体内から発生する老廃物の一種で、腎臓のろ過機能が低下すると増加します。

クレアチニンは筋肉から発生するので、高齢の方や女性など、筋肉が少ない方は数値が上がりにくい傾向にあります。また、ろ過機能が約50~60%にまで低下しないと数値に現れないため、クレアチニンの値が上昇したときにはかなり腎機能が悪くなっているといえます。

●クレアチニンクリアランス(Ccr)

クレアチニンクリアランスは、24時間蓄尿検査による成分分析の結果と血液検査の値から、腎機能を計算した値です。eGFRよりも少々高くなる特徴があります。

●血中尿素窒素(BUN)

BUNはクレアチニンと同じく老廃物の一種で、蛋白質を代謝した後に出てくる物質です。クレアチニンと同様、ろ過機能の低下に伴って上昇します。ただし、脱水や消化管出血などCKD(慢性腎臓病)以外の要因でも増加する場合があるので、BUNの上昇でCKD(慢性腎臓病)と確定することはできません。

●ヘモグロビン、ヘマトクリット

腎臓は造血ホルモン(血を新しくつくるホルモン)を分泌しており、腎臓機能が低下すると血色素量(ヘモグロビン)およびヘマトクリットが低下し、貧血になることが知られています。

もしもCKD(慢性腎臓病)と診断されたら? ―CKD(慢性腎臓病)との付き合い方

CKD(慢性腎臓病)と診断された場合、腎臓をもとの状態に治すことはできません。CKD(慢性腎臓病)とうまく付き合っていくために、下記の2点に注意した生活を送ることが大切です。

- 残っている腎臓の働きを大事にして長持ちする

- 出現してくる症状を緩和して過ごす

CKD(慢性腎臓病)の原因には糖尿病や腎硬化症など様々な疾患がありますが、原因疾患に関わらず共通の治療が必要となります。

① 血圧を良好に保つ

第一は適正な血圧の管理です。

CKD(慢性腎臓病)が進行すると高血圧を発症します。高血圧になると、血管の負担が増大して動脈硬化が進行します。これにより、さらに腎臓の機能が悪くなって蛋白尿が増え、蛋白尿の増加によってますます腎機能が悪化してしまいます。

このような高血圧と蛋白尿の悪循環を絶たなければ腎機能を維持できません。

血圧を良好に保ち、腎機能に影響を与えないよう調整することが大切です。

血圧の目標値

糖尿病を合併している方の場合130/80mmHg未満

糖尿病ではなく、尿たんぱくが出現している方の場合130/80mmHg未満

糖尿病ではなく尿たんぱくもみられない方の場合140/90mmHg未満

患者さん自身が自宅で日常的に血圧を計測するよう心掛けましょう。

② 食事の内容に注意する

腎臓は老廃物を排泄する臓器であるため、食事のバランスが悪ければ当然多量の排泄物が腎臓によって排出されます。つまり、バランスの悪い食事は腎臓の酷使につながるのです。腎機能を悪化させないために、バランスのとれた食事を目指しましょう。特に、塩分を控え(6g程度)、蛋白質を適正な量に調整することが重要です。

③ 健康管理を徹底する

日常的な健康状態の管理はCKD(慢性腎臓病)を含め、様々な疾患の予防につながります。喫煙している方は禁煙し、感染症にかからないよう注意して、定期的に体重と血圧を測るようにしましょう。体重を測る理由は、むくみが発生していないか、栄養がきちんと摂れているかを確認するためです。医師は、計測された体重と血圧をもとに治療方針を決めていきます。

また、状態が安定していれば運動制限はありません。水分をしっかりと補給しながら積極的に運動しましょう。

④ カリウムの上昇を抑える

進行したCKD(慢性腎臓病)の患者さんはカリウムの排泄がうまくできず、カリウムが高値になる傾向にあります。高カリウムの状態は突然死につながるため、カリウムの上昇を抑えることが大切です。生野菜や果物の過剰摂取には注意しましょう。

⑤貧血に注意

CKD(慢性腎臓病)の方は造血ホルモンが少なく貧血になりやすいため、貧血を起こした場合は薬物療法を行います。

腎臓内科の役割―腎機能が低下するスピードを遅くするための治療を行う

慢性CKD(慢性腎臓病)は現状維持ができれば100点といえる病気で、医学的介入によって尿中たんぱくの量が減ったり腎臓の機能がよくなったりすることはありません。一度病気になってしまうと元には戻らないのです。ただし、腎臓の機能がすぐに低下することはありません。

私たち腎臓内科医は、たとえば現在の腎機能が普通の方の70%程度に低下していて、今後10年かけてその機能が10%にまで落ちていくというとき、10年という期間を15年、20年に延ばすためのお手伝いをします。

一人だけではなかなかすべてを実行するのは難しいものです。医師や周囲の方と協力しながら、よい状態の腎臓の維持を目指しましょう。

東京医科大学 腎臓内科主任教授

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が10件あります

肺炎について今後の治療方針や転院について相談

現在89歳である父が肺炎と診断され、現在、近くの病院に3週間入院しています。現在の症状は 1. 熱が38度近くになったり、平熱になったりを繰り返している 2.本人は息苦しさを今も感じており、酸素吸入器をつけている。血中酸素飽和度は70代くらいの数値 3.医師からは、色々な薬を試しているが、なかなか適したのが見つからないとの事で、三日前にステロイド剤を使用したところ、副作用から本人は起き上がる事もできなくなり、ぐったりしてし始めた。トイレも自力で行けなくなり、体力も相当消耗している様子で 腎臓が悪くなり、病院からはステロイド剤を変えてみるとの事。 尚、何の種類の肺炎かについては、医師からの明確な説明は無く、少し前は誤嚥性肺炎の可能性もあると話しをしていたが、明確な肺炎の種類が分からないように見える。 4.食欲は今のところ有り、意識もしっかりしている。既存症は無い。 この病院がまだ色々な薬を試している一方で父の体力がどこまで持つのか心配しています。 今の病院の治療方針は正しいのか、他の病院に転院した方が良いのかアドバイスを頂けないでしょうか。 病院からは、今は安静にして動かさず、体力の温存に努めるべきとの説明を受けています。 よろしくお願いします。

腎臓結石の治療について

他病気の疑いがあり、CTを受けたのですが、その際に腎臓に結石があるのが偶然見つかった、と言われました。 先生からは現状では治療の必要がなく、尿管に落ちてくるかどうかもわからない、と言われました。 そこで疑問なのですが、 ①CTは内科で受けたのですが、泌尿器科の診断を受けた方がよいでしょうか? ②経過観察は、健康診断を受ける1年に1回エコーを受ける程度でいいのでしょうか?(そもそもエコーでは結石があるのがわかっていない) ③尿管に落ちると激痛を伴うようですが、回避する方策はないのでしょうか? ご回答いただけると幸いです。

NASHの治療について

人間ドックでNASHの可能性が高いと診断され、精密検査で肝臓内科を受診したところやはりNASHの可能性が高いと診断されました。 病院ではNASHは運動して食事をコントロールして体重を減らせば治りますから深刻な考える必要はないですよと言われました。 しかし自分でNASHについて調べると2割の人が肝硬変になるというデータもあり、恐ろしい病気なのではと思ってます。 NASHは肝臓内科の先生が言う通り体重を減らすことによって完治することは可能な病気なのでしょうか? 肝硬変にならないために体重管理以外にしなければいけないことはないのでしょうか?

健康診断で血圧が

昨日健康診断を受けて、血圧をはかったら上が150で下が88でした。昨年は上が110で下が85ぐらいだったのにいきなり上がり出して怖いです。何か病気のサインでしょうか?自分では疲れやすいぐらいで前とあまり変わらないと思うのですが?病院に行った方が良いですか?ちなみに143cm体重79キロです。体重落とさないと駄目ですよね?塩辛いおつまみやお酒、スナック菓子大好きです。これはやめないとまずいですね。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「慢性腎臓病」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。