海外では、ワクチンの専門家や小児感染症の専門家などが集まり、ワクチンの製造研究や効果の立証、副作用の調査などを独自に行える機関が存在します。専門機関として発言権の認められた機関が存在することは、その国の国民にとってどのような利益をもたらすのでしょうか。アメリカの例を中心に、ワクチンの承認システムについて都立小児総合医療センターの堀越裕歩先生にお話をうかがいます。

ワクチン承認制度―アメリカの例

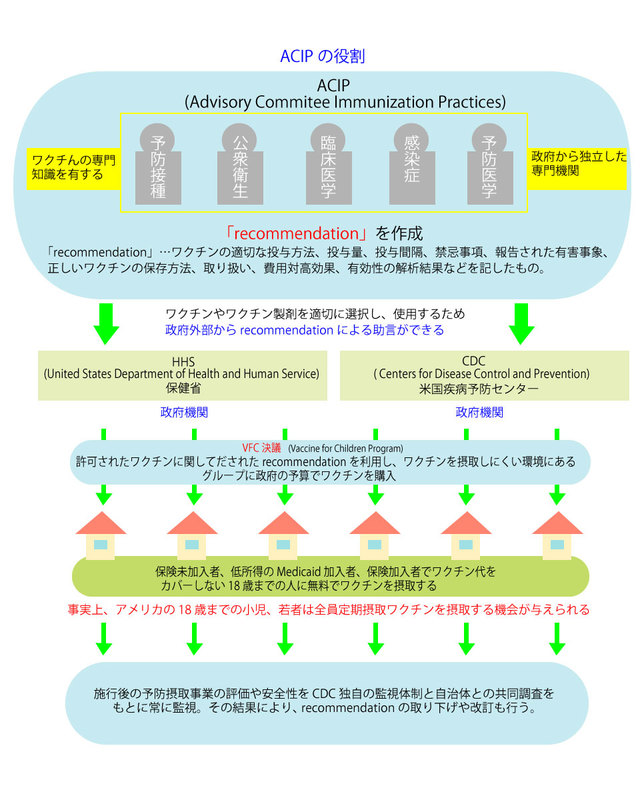

海外では、省庁の外にワクチン製造、治験、承認に関する独自の専門機関が存在する例があります。たとえばアメリカの場合、ワクチンの専門家や小児感染症の専門家などが集まり、「国民にとってこういうワクチンがいいだろう」という決定を下すACIP(米国予防接種諮問委員会)という機関があります。ACIPによって出された勧告は、基本的にはそのまま政策決定される場合が多く、その政策は国によってきちんと予算がつけられ、実行されるという流れがあります。

また、ACIPは勧告を出すだけではなく、実際のワクチン導入後も、国と協力することによってどのような副作用が起きたかなどをすべてモニタリングできるシステムになっています。つまり、専門機関として非常に発言権の認められた独立した機関があることによってワクチン効果の立証も早くなり、副作用が発生した場合などの迅速な調査やフォローアップも可能にしているのです。

ワクチンギャップが解消されたきっかけ

日本は上記のような行政の制度をなかなか整えられずにいました。そのため、世界がワクチンをどんどん開発していくなか、日本では1990年ごろから20年弱もの間、新規のワクチンが承認されることがありませんでした。当時、途上国ですらヒブワクチンが導入されていたにも関わらず、日本でヒブワクチンが販売されたのは2008年です。そう考えると、この20年弱の間が一番大きなワクチンギャップの正体であったといえるでしょう。

ですから当然、「なぜこんなに経済的にも物理的にも豊かな日本で、予防できる病気で亡くなる子どもがいるのか」という声が上がることになります。その動きを後押ししたのは、『髄膜炎の子どもを守る会』など、実際に髄膜炎で後遺症に苦しむ患者さんやお子さんを亡くされた親御さんたちの団体、それをサポートした小児科医などの医療関係者たちでした。政治団体に対する強い働きかけもあり、ワクチン導入に対する関心がやっと高まります。

そして2013年、子宮頸がんワクチンに相乗する形ではありましたが、ヒブワクチンと肺炎球菌ワクチンの定期接種化が実現します。日本以外の諸外国ではそれより20年近くも前から、「過去の疾患」と呼ばれていた髄膜炎の予防ワクチンの公費負担で定期接種の導入がかなったことは、大きな進歩でした。その後2014年には水ぼうそうのワクチンも定期接種化され、徐々にワクチンギャップは解消されつつあります。

WHO Western Pacific Region Office, Field Epidemiologist、東京都立小児総合医療センター 感染症科 非常勤

堀越 裕歩 先生日本小児科学会 小児科専門医・小児科指導医日本小児感染症学会 暫定指導医米国感染症学会 会員欧州小児感染症学会 会員米国小児感染症学会 会員米国病院疫学学会 会員米国微生物学会 会員

小児患児に感染症が多いにも関わらず、それぞれの診療科が独自に感染症診療を行うという小児医療の現状を変えるべく、2008年トロント大学トロント小児病院感染症科に赴任。感染症症例が一挙に集約される世界屈指の現場において多くの臨床経験を積むとともに、感染症専門科による他診療科へのコンサルテーションシステム(診断・助言・指導を行う仕組み)を学ぶ。2010年帰国後、東京都立小児総合センターに小児感染症科設立。立ち上げ当初、年間200件~300件だったコンサルタント件数は現在1200件を超える。圧倒的臨床経験数を誇る小児感染症の専門家がコンサルタントを行うシステムは、より適正で質の高い小児診療を可能にしている。現在は後進育成にも力を注ぐ。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。