「記事3:ジストニアの治療」では様々な治療法についてお伝えしました。ここでは、脳に電極を埋め込む「脳深部刺激療法」の現状と問題点について東京女子医科大学 脳神経外科の平孝臣先生にお話し頂きました。

パーキンソン病と脳深部刺激療法

脳深部刺激療法で現在一番症例数が多いのはパーキンソン病です。(※参考記事:パーキンソン病とは)

パーキンソン病は高齢者の患者さんが多く、「自分で食事が出来れば良い」「自分でベッドから起きてトイレに行ければ良い」「身の回りのことが自分でできれば良い」など、「日常生活にあまり不自由が無い程度に過ごせればよい」という比較的軽めの目標設定を行います。治療を受けた方の中にはほとんど寝たきりだったのに、走れるくらいまでになる方もいらっしゃいます。

しかし脳深部刺激治療で一時的にかなり良くなったとしても、パーキンソン病は徐々に進行する病気ですから、効果が持続したとしても5年~6年位でしょうか。治療から10年~15年後も経つとパーキンソン病も進行してしまい、治療効果が無くなって寝たきりになってしまうケースも多いのが事実です。脳深部刺激治療を行って10年~15年何もなく過ごせたらかなり効果があった部類になるでしょう。

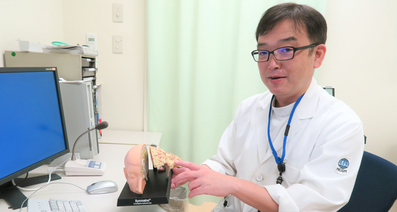

ジストニアと脳深部刺激療法

パーキンソン病は高齢者の方に多い病気であるのに対して、ジストニアは比較的若い方に多い病気です。

患者さんは小さいお子さんから60歳以降の方までいらっしゃいますが、主に若年から中年位までの方が発症することが多いです。パーキンソン病は脳が壊れ(脳の神経細胞が消えて死んでいく)変性してしまう病気ですが、それに対してジストニアの大半は、脳は壊れませんし、変性する病気でもありません。

一度治療を行えば、効果は何十年と続きます。また、例えば「ろれつが回りにくい」「物が飲み込みにくい」など何かが起こった時は、電流を調節すればよいだけなので、患者さんによっては最適な効果が得られるかもしれません。最近では、胸に埋め込んだ刺激装置を皮膚の上から充電できる機械も開発されました。その機械は10年程の耐久性はありますが、携帯電話と同じように毎週充電しなければならなりません。

脳深部刺激療法の問題点 患者の視点から

例えば20歳で脳深部刺激療法の手術を受け、80歳~90歳まで生きるとしたら、何十年も体内に機械(電極・刺激装置)を入れておくことになります。確かに脳深部刺激療法は良い治療方法ですが、体内に機械を留置することでジストニアの症状が改善されたとしても、患者さんはまた沢山悩みを抱えてしまうのです。

例えば「電池が数年で切れるから、機械の電池を入れ替えないといけない」「ペースメーカーだから、数年毎に機械を入れ替える手術をしなければならない」「機械が壊れたらまた症状が元に戻ってしまうかもしれない」「電池が切れたらどうしようか」「機械が止まったらどうしようか」「飛行機の保安検査時に機械が反応したらどうしようか」などの不安を持ったまま一生を過ごすことになりかねません。

そうしますと患者さんは「ジストニアの治療をしたにも関わらず自分は今でもジストニアである」「自分は機械でコントロールされている」「一生機械に繋がれている」という気持ちから逃れられない可能性もあります。

いうなれば、病気を治しているのではなくコントロールしているだけなのかもしれないですし、果たしてそれが本当にベストの治療なのかというと、私は疑問に思います。

脳深部刺激療法の問題点 医師の視点から

機械を体内に留置していることによる問題点もあります。前述で患者さんが心配されたように、機械が壊れる・機械の電線が切れる・機械が体から飛び出してくるなど、いわゆる異物反応を起こす可能性もありますし、感染を生じる可能性もあります。そうなってしまうと機械を全て体内から取り去ってしまわなければなりません。

機械を導入するには150万円~200万円は必要なので、脳深部刺激療法にかかる総医療費だけでも最低500万円はかかります。ですから、患者さんにまた費用的な負担がかかってしまいます。患者さんには保険が適用されるのでそこまで大きく費用の負担はありませんが、機械メーカーにほぼ全てのお金が流れてしまうので、我々病院側に大きく負担がかかっています。

かつ大半の脳神経外科医は脳深部刺激療法しか経験していないのも問題です。

また、今の医療では、慢性の病気として例を挙げますと、高血圧症の病気などは「薬を飲んでコントロールできていればそれでよい」という認識があります。しかし患者さんは毎日高血圧治療の薬を飲むわけですから、「自分が高血圧である」とずっと認識せざるを得ないですし、一生その病気から離れられないと思ってしまうのです。それと同じ様に、慢性のてんかんなども「私はてんかんである」と毎日思いながら薬を飲むわけです。結局両者とも一生病気から離れられないですし、医師も患者さんも「毎日薬を飲んで治せればそれで一番良し」としているのが現状です。

しかし実際は、例えば1粒だけ薬を飲むことで一生病気が治る方が良いのではないでしょうか。患者さんの気持ちも楽になりますし、それによって初めて「治癒した」といえるのではないかと思います。

私は日本で最初にジストニアの脳深部刺激療法を行い、約15年が経ちました。全身性ジストニアだけで160例を執刀していますし、おそらく日本で一番症例数が多いのではないでしょうか。ですから、患者さんが抱えているストレスが痛いほどわかるのです。

三愛病院 脳神経外科

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

平 孝臣 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

パーキンソン病はどのように診断する? 必要な検査について

パーキンソン病の治療――使用する薬や服薬の注意点を解説

関連の医療相談が31件あります

パーキンソン病の振戦

パーキンソン病の振戦は安静時にはずっと震えているものなのですか?? それとも震えのない日や時間帯によっては震えが止まっている時もあるのでしょうか?? よろしくお願いします。

脇の下のリンパの痛み

おとといから右脇の下のリンパあたりが痛みます。腫れもしこりもありません 6年前にパーキンソン病と診断され通院中ですが、その辺りから良く首や両脇のリンパは時折痛みを感じていました。 担当の神経内科医は 『パーキンソン病特有の症状によりリンパの流れを悪くし痛みが出る』 気にしだすとますます痛みを感じるので気にしない…とのことでした。 考えてみればその通り…のような気もしますがこの2日間の痛みは今まで以上でした。 (痛くてずっとさすっていたので尚更だったのか?) 今朝は痛みがありません また気にして触ったりすると痛むかも?と思いやめています パーキンソン病の症状(現在 薬服用のおかげで日常生活は自立していますが 筋固縮、身体の可動率の悪さ、便秘、自律神経系からくる立ちくらみなどのいろいろな症状の1つとして考え、やはり 『気にしないこと』が最良なのでしょうか? 怖いのは『そう思っていたら別の病が隠れ ていた』ということで 腫れやしこりがない状態でも、何か他の病気の可能性もあるのでしょうか? よろしくお願い致します

パーキンソン病

祖父と父が60代でパーキンソン病になりました。優性遺伝でのパーキンソン病になると思うのですが原因遺伝子の浸透率は高いのでしょうか?

かかりつけの病院で

かかりつけの病院で、 薬を処方されてますが、 毎回、何を飲んでも薬は効かない、 よくはならないけどねと、 毎回、言われますが、 全く知識もなく、わからない私は、 父親になんと言えばいいですか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「パーキンソン病」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。